A l'aube du XIXe siècle, l'histoire du travail de la laine fait un peu figure de parente pauvre. Dans l'essor de l'innovation technique et de la production, dans la création et la conquête de nouveaux secteurs de la consommation, c'est le coton qui tient en effet la vedette. Et pourtant, cette histoire ne laisse pas d'être fort instructive.

D'abord, parce qu'elle offre l'occasion de pratiquer une coupe à travers toute une gamme d'activités économiques très représentatives de la structure économique de l'ancienne France, à différents niveaux et dans des horizons divers.

La production et le commerce des laines brutes tenaient de près au système agraire traditionnel de nombreuses régions françaises à vocation frumentaire ou pastorale. L'importation des laines et l'exportation des draps soutenaient des courants d'échanges qui unissaient la France au domaine hispano-américain et à celui de la Méditerranée extra-européenne et contribuaient par conséquent à intégrer l'économie française aux grands circuits du commerce international.

Entre ces extrêmes, la fabrication des draps revêtait des formes d'organisation très variées : tantôt elle pénétrait intimement la vie rurale sous la forme d'une industrie domestique qui, à vrai dire, tendait à se concentrer dans certains bourgs : tantôt elle préfigurait certains aspects de la vie industrielle moderne en animant de façon à peu près exclusive de petites villes où une oligarchie patronale dominait une main d'oeuvre puisée à la fois dans la ville et dans un rayon campagnard proche – ainsi que l'a montré par exemple l'historien américain Jeffry Kaplow dans son petit livre sur Elbeuf.

Ainsi l'histoire du travail de la laine se trouvet-elle mêlée étroitement à toute la problématique économique de la période envisagée. L'approvisionnement en laines de qualité posait le problème de la révolution agricole et du perfectionnement de l'élevage ; il entrait dans le champ de réflexion de la pensée physiocratique ; la France, qui ne produisait que des laines médiocres comme celles du Languedoc et du Roussillon, ou moyennes comme celles de la Champagne et du Berry, parviendrait-elle un jour à se constituer un troupeau de mérinos qui la dispensât des importations espagnoles, coûteuses en raison de la longueur des transports terrestres, et que lui disputait d'ailleurs âprement l'industrie britannique ?

Quant au commerce extérieur français, les circonstances politiques et militaires l'avaient profondément perturbé et sensiblement détérioré : ceci, vrai bien sûr au premier chef du commerce d'importation et de réexportation des produits coloniaux, ne se vérifiait pas moins à propos de la laine et des draps. L'importation des laines fines d'Espagne avait pu reprendre depuis l'an IV ; mais elle allait être à nouveau plus ou moins gravement entravée par la guerre d'Espagne. Le recours à l'autre grand producteur européen – la Saxe n'était pas facile pour des raisons géographiques évidentes, en l'état des moyens de communication sur le continent ; toute l'histoire de cet approvisionnement se déroule, on ne doit pas l'oublier, avant le développement du transport maritime à bon marché des laines offertes par les élevages extensifs des pays neufs, qui ne se placera que dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'exportation des draps était plus sérieusement compromise ; si la guerre gênait la vente en direction de l'Europe du Nord, du Levant ou de la péninsule ibérique et de ses prolongements coloniaux, elle ne venait en fait qu'aggraver une crise latente, et parfois aiguë, qui datait pour le moins du dernier quart du XVIIIe siècle, et résultait soit du développement des protectionnismes européens, à commencer par celui de l'Espagne, soit de la concurrence souvent victorieuse des draps anglais, moins chers à qualités égales.

Comme toute l'économie française, l'industrie lainière bénéficiait certes de la constitution d'un grand marché intérieur unifié par la Révolution, et étendu par les annexions ; mais au sein de cet embryon de « marché commun », en soi magnifique et unique en son genre à l'époque, de sérieuses concurrences interrégionales se faisaient brusquement jour : les régions de Verviers et d'Aix-laChapelle, les premières à s'équiper massivement d'un matériel mécanique neuf et excellent, avaient toute liberté pour refouler et asphyxier, peut-être, la production des centres lainiers de l'ancienne France. Nous voilà ainsi introduits au coeur d'un troisième problème : pour aboutir à un équilibre de l'économie nationale comme pour préparer le retour à la paix et aux conditions normales de la concurrence internationale, l'industrialisation entendons par là la généralisation de la révolution technicienne – apparaissait comme la voie urgente du salut. Un historien britannique, J.R. Harris, a soutenu récemment encore qu'une cause essentielle du retard industriel de la France par rapport à l'Angleterre venait d'une sorte d'incapacité fondamentale de la première à assimiler le progrès technique ; l'exemple de l'industrie lainière, qui n'était cependant pas une « industrie de pointe», ne confirme aucunement cette thèse pour le moins étrange. Le rattrapage date bien de l'époque impériale, même si dans ses limites chronologiques il est resté incomplet.

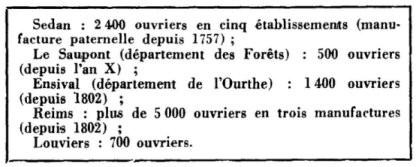

L'industrie lainière française obéissait à une double répartition géographique et technique, l'une recouvrant à peu près l'autre. La partie supérieure de la pyramide des entreprises était constituée par le patronat des grands centres lainiers du Nord de la France : Elbeuf, Louviers, Reims, Sedan ; avec les régions drapières de la Vesdre et de la Roer et, naturellement, le Yorkshire, ils faisaient partie des principaux centres mondiaux de la draperie d'alors.

Les grands manufacturiers

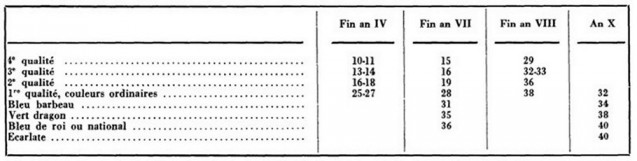

De la société des manufacturiers elboviens émergent à cette époque des noms presque aussi prestigieux que ceux de l'industrie de Louviers, illustrée par Alexandre Defontenay et Jean-Baptiste Decrétot. C'est le cas de la nombreuse famille Grandin. L'un d'eux, Pierre Grandin l'aîné, nous a laissé, au hasard si capricieux, hélas, des transmissions d'archives économiques privées, des registres de correspondance et de comptabilité qui nous permettent de faire sortir quelque peu de l'ombre l'image d'une industrie. Grandin recevait ses laines fines d'Espagne – laines de Ségovie et autres laines de Castille, de 50 à 100 % plus chères que les laines d'Aragon – par l'intermédiaire des grands négociants spécialisés d'Orléans, Tassin, Baguenault ; comme, outre les draps fins et « superflus », il fabriquait aussi quelques « secondes qualités», il se fournissait également chez Rouillat-Maillart, d'Issoudun, et chez Morin frères, à Châteauroux. Malgré la reprise commerciale qui a suivi les stabilisations partielles du Directoire, il souffre des difficultés que la cherté croissante de la matière première et de la main-d'oeuvre imposent aux entreprises, alors même que la réouverture de certains marchés laissait présager des années meilleures. Il se trouve contraint de réajuster sans cesse son tarif en hausse.

Sur six ans, et en choisissant le cas de l'article le plus courant – drap de première qualité en couleurs ordinaires – la hausse de prix est de l'ordre d'un quart : élément certainement décisif dans des décisions ultérieures quant à l'introduction des premières machines.

Petite affaire, au demeurant, que celle d'un Grandin si on la compare à l'immense entreprise édifiée sous le Consultat et l'Empire par les frères Ternaux, de Sedan, et plus particulièrement par l'aîné, Guillaume. En 1807, elle compte 16 manufactures ou comptoirs commerciaux dans toute l'Europe occidentale, emploie plus de onze mille ouvriers, exporte pour plusieurs millions de produits fabriqués.

C'est à Reims – à proximité de laquelle Ternaux édifie peu après une usine hydraulique et mécanisée, à Bazancourt – que se situe le coeur de l'affaire. C'est en effet là que les Ternaux, associés à leur beau-frère Jobert, issu d'une vieille famille marchande, renouvellent sur la laine la vietoire que l'industrie britannique du coton avait remportée sur les mousselines indiennes, en lançant la fabrication des « schalls» de laine cachemire : nouveauté qui connaît rapidement la faveur des fabricants comme des consommateurs.

L'industrie de la laine, ce n'est pourtant pas derrière ces figures de notables locaux ou d'entrepreneurs capitalistes qu'il faut le plus souvent la chercher, ni dans ces fabrications de luxe ou de mode. Elle reste le plus souvent le fait d'artisans ruraux, étroitement dépendants pour leurs débouchés des marchands drapiers, tissant des qualités communes de draps destinées à la consommation intérieure, à un marché rural, beaucoup plus qu'à la clientèle de Paris ou de l'étranger : serges, silésies, étamines, burats, flanelles, etc. Tels, par exemple, ces petits ateliers de l'Oise qui, dans les bourgs de Feuquières, Grandvilliers, Hauvoile, Bonneuil, Crèvecoeur, Mouy et naturellement Tricot, occupent la moitié et davantage de la population. Elle appartient largement, aussi, dans cette France de la Révolution et de l'Empire que les circonstances et Bonaparte ont muée en grande nation guerrière, aux ville, tradionnellement orientées vers les fournitures d'habillement militaire : Châteauroux, Vienne, Lodève, dont la fabrique, ainsi que l'écrit en 1814 son sous-préfet désemparé, « habillait tous les ans un demi-million d'hommes » et chôme maintenant avec les défaites et la paix, tandis que ses fabricants attendent la rentrée de huit à neuf millions de francs impayés par les ministres de la Guerre et de la Marine…

L’apport des techniciens anglais

Du pays verviétois à la Haute Normandie, du Beauvaisis aux petites villes de l'Aude ou du Dauphiné, tout ce monde disparate des manufacturiers en laine a connu dans les dix ou quinze premières années du XIXe siècle le choc de la révolution technologique ; une révolution encore limitée, d'ailleurs, à quelques-unes des opérations d'un cycle particulièrement complexe : cardage, filage et tondage, à l'exclusion du tissage notamment où la navette volante est encore la seule innovation utilisée ; l'essentiel étant bien entendu la mécanisation du filage, sur lequel vont être opérées les économies décisives du temps et de salaires : à Bazancourt, où il va innover la filature continue de laines peignées, Ternaux annonce en 1809 qu'il attend une diminution des cinq sixièmes du prix de la main-d'oeuvre, et que ses schalls en deviendront si bon marché « que ce vêtement sera préféré à ceux de coton ».

Du pays verviétois à la Haute Normandie, du Beauvaisis aux petites villes de l'Aude ou du Dauphiné, tout ce monde disparate des manufacturiers en laine a connu dans les dix ou quinze premières années du XIXe siècle le choc de la révolution technologique ; une révolution encore limitée, d'ailleurs, à quelques-unes des opérations d'un cycle particulièrement complexe : cardage, filage et tondage, à l'exclusion du tissage notamment où la navette volante est encore la seule innovation utilisée ; l'essentiel étant bien entendu la mécanisation du filage, sur lequel vont être opérées les économies décisives du temps et de salaires : à Bazancourt, où il va innover la filature continue de laines peignées, Ternaux annonce en 1809 qu'il attend une diminution des cinq sixièmes du prix de la main-d'oeuvre, et que ses schalls en deviendront si bon marché « que ce vêtement sera préféré à ceux de coton ».

L'impulsion est venue de deux ou trois mécaniciens ou manufacturiers anglais émigrés en France : William Cockerill, James Hodson, James Douglas. La façon dont cette impulsion s'est diffusée, à la faveur de la stabilisation et de la pacification napoléoniennes, est très différente d'un cas à l'autre. Douglas, installé à Paris et bénéficiant de la protection de hauts fonctionnaires et de savants, représente le type de l'inventeur qui réussit à faire adopter largement son matériel grâce aux subventions et à la propagande officielles. Il a même tenté, se montrant plus impérialiste que l'Empereur, d'obtenir un monopole de fabrication des machines textiles pour la laine. Ces exigences, sa cherté, la clairvoyance un peu tard venue aux bureaux du ministère de l'Intérieur, l'ont finalement desservi, et le gouvernement s'est dégagé d'une politique d'encouragement qui avait certes facilité, à partir de 1805 et surtout de 1808, l'adoption d'un nombre appréciable d'assortiments Douglas jusque dans les départements du Midi, niais qui n'avait peut-être pas choisi le meilleur véhicule du progrès technique.

La fabrication du matériel Douglas avait débuté en 1802-1803. Or dès 1799, à Verviers, William Cockerill avait passé contrat avec Simonis et Biolley, les deux plus importants manufacturiers du lieu, pour la construction de ses machines à carder et à filer. Rompant ultérieurement le contrat, faisant venir Hodson, s'installant lui-même en fin de compte à Liège (1807), Cockerill le père a, d'abord, contribué à équiper un grand nombre de manufactures de Verviers et des environs, qui s'assurèrent ainsi dès les toutes premières années du XIXe siècle une avance technique et économique redoutable ; ensuite il a étendu ses ventes à la rive gauche du Rhin, au Nord de la France, puis au Midi qui, avec un retard de dix à quinze ans, s'est équipé de matériel liégeois – ce qui d'ailleurs comblait pratiquement le retard, puisque ce matériel était supérieur à celui de Douglas, au moins par rapport aux départements de l'ancienne France. Connu plus ou moins tardivement des milieux officiels, mais jamais soutenu par eux, Cockerill, qui avait su s'imposer par ses prix modérés et sa technicité supérieure, triomphait dans un système de pure concurrence et périmait le matériel Douglas, une génération de machines promise à une existence fort brève.

Dès 1812, Montalivet pouvait constater, avec une satisfaction dont le mérite n'était que très partiellement imputable à ses prédécesseurs, que tous les départements de l'Empire adonnés au travail de la laine étaient désormais touchés par la mécanisation. Ce résultat, acquis à peu près en une décennie, mérite commentaire, au-delà de l'histoire des grands mécaniciens pionniers. Il signifie que le marché – celui des fabricants de l'Empire – a manifesté une réceptivité remarquable au progrès technique. Cela, de deux façons.

D'abord, en ce que de nombreux manufacturiers, dans les grands centres drapiers du Nord de la France, ont entrepris de copier ou de perfectionner telle ou telle « mécanique ». Nous retrouvons ici Guillaume Ternaux et son génie universel des affaires : son atelier de construction de Paris, après avoir contribué à briser le monopole que tentait d'établir Douglas à son profit, s'est lancé en même temps que Cockerill – 1810, 1811 – dans la mise au point d'une machine à filer la laine peignée, dont l'acquisition par les producteurs français devait seule les mettre réellement à même de soutenir la concurrence du Yorkshire.

D'autre part, en ce que des manufacturiers bien plus nombreux, lion pas constructeurs mais simples clients des constructeurs, ont manifesté une curiosité spontanée et un sens de l'opportunité qui les ont conduits à acheter des machines, en dehors des pressions des circulaires préfectorales. L'exemple le plus frappant paraît être celui de la draperie languedocienne – celle, en particulier, des régions de Carcassonne et Limoux. Refusant le matériel Douglas vers 1808, les manufacturiers achètent le matériel Cockerill à partir de 1810, par dizaines de milliers de francs chacun. Réagissant contre une double asphyxie – celle de la concurrence des centres lainiers du Nord de l'Empire, celle de la fermeture des marchés du Levant sur lesquels, de toute façon, la concurrence était devenue très forte – et misant en somme, en attendant la paix, sur un élargissement du marché intérieur, ou sur des commandes régulières de l'Etat, cette draperie languedocienne est traversée d'un sursaut de vitalité ; aux dernières années de l'Empire, le sous-développement industriel du Midi n'apparaît pas, de la sorte, comme un processus déjà irréversible.

Maurice Lévy-Leboyer a montré que l'essor de la production drapière datait en fait des vingt-cinq années suivantes. Mais si le Premier Empire ne se « lit » guère sur les indices de croissance, il n'en reste pas moins – l'exemple de la laine le montre – le temps du premier enracinement de la révolution technologique.