La position de l’Espagne

Cette région appartenait à la France depuis la première partie du XVIIIe siècle, mais lors les traités consécutifs à la Guerre de Sept ans (1755-1762), comme la France était dans le camp des perdants, la Louisiane fut cédée à l’Espagne par le Traité secret de Fontainebleau (1762). Et, vingt ans plus tard, l’Espagne recevait de l’Angleterre, la Floride de l’Est et celle de l’Ouest, devenant maîtresse de toute la côte méridionale du continent nord-américain.

Mais, à la différence de son intérêt pour la Floride et le Mexique, l’Espagne n’a jamais vraiment réussi à marquer de son empreinte cette région trop grande, et ne s’investit pas assez financièrement et politiquement pour rendre viable cette colonie. En effet, cette période d’hégémonie coloniale coïncida avec un déclin politique de l’Espagne et sa soumission à la France. En même temps que les réclamations de la France, s’élevèrent les voix d’un certain nombre de créoles, dont la langue s’était construite à partir du français, qui restaient fortement attachés à la France et tentaient de résister aux nouveaux maîtres espagnols.

Les tentatives de la France pour reprendre la Louisiane

Juste après la Guerre de Sept ans, la France s’intéressa davantage à son « Empire américain », nostalgique des jours où les colons français déployaient le drapeau tricolore à travers le Nouveau Monde. Mais le chemin vers la reconquête de la Louisiane n’était pas simple. Non seulement la France s’opposait à son traditionnel ennemi, la Grande-Bretagne, mais elle rencontrait également une résistance vaillante de la part de l’Espagne, notamment par l’entremise de son premier ministre, Manuel Godoy. En outre, au mieux ambigus et au pire hostiles, les États de l’Est des États-Unis affirmaient leur opposition, en premier lieu pour des raisons stratégiques – la jeune union ne souhaitait pas la présence à ses portes d’un colonisateur du « Vieux Monde » (comme le ministre du Trésor fédéraliste Oliver Wolcott Jr. le notait sous le Directoire, les Français étaient « les pires et les plus dangereux voisins que nous [puissions] avoir comme le sont les fourmis et les fouines dans nos granges et nos greniers »), et en second lieu (ce qui est plus important encore), en raison du désir de sa propre expansion, désir à l’expression encore discrète. Le Mississippi était un axe majeur de trafic et les efforts draconiens des Espagnols pour contrôler le commerce sur le fleuve soulevaient les protestations des commerçants et des fermiers américains, dont le transport de leurs marchandises dépendait de l’accès à l’embouchure du fleuve.

La victoire française sur la Première coalition et le (premier) Traité de Saint-Ildefonse, 18 août 1796

La première occasion réelle pour la France de réclamer la Louisiane se révéla en 1795, avec sa victoire sur la Première coalition. Jusqu’alors, la tactique du Directoire était de réclamer la Louisiane pour contrer l’Angleterre. A partir de 1795, forte de sa victoire, elle changea l’argumentation de ses réclamations. Delacroix, ministre des Relations extérieures, étaya sa demande auprès de l’Espagne, des arguments que, non seulement parce que la Louisiane faisait partie intégrante de l’empire colonial français, mais aussi qu’elle pouvait être un moyen d’exercer une influence sur le gouvernement américain. Malgré ce que pouvaient laisser entendre les termes amicaux du Traité, la France dut faire face à l’opposition déterminée de Godoy sur la question de cette région sur le continent américain. L’Espagne consentit finalement à céder la partie espagnole de Saint-Domingue, ce que la France se résolut à accepter. Face à ce retournement, Talleyrand attisa les feux impérialistes français dans un article qu’il lut à l’Institut en juin 1797, mettant en lumière les bénéfices que pouvaient apporter les colonies, telles que l’Égypte, la Louisiane et l’Afrique de l’Ouest – expliquant que la reprise de la Louisiane aurait pour effets simultanés d’étouffer l’expansion américaine et de dresser une barrière entre les États-Unis et l’Espagne. En 1798, de nouvelles négociations s’ouvrirent avec Talleyrand, mais elles furent entravées par une série d’événements malheureux, comme l’entrée en « quasi-guerre » (Quasi-War) des Français et des Américains, ou le scandale de « XYZ » (des révélations furent faites sur des pots de vin que des agents de Talleyrand auraient demandés à des diplomates américains), ce qui provoqua la démission de Talleyrand et l’enlisement du projet.

Le (second) Traité de Saint-Ildefonse, 1er octobre 1800

Cependant, une des premières actions de politique extérieure de Bonaparte devenu Premier consul, fut de relancer la question, vieille de quarante ans, de la possession de la Louisiane. Après le récent échec de l’expédition d’Égypte, le Premier consul (et surtout Talleyrand, renommé au poste de ministre des Relations étrangères le 22 novembre 1799) considéra comme prioritaire l’étude des possibilités d’installation d’un Empire français, mais cette fois à l’ouest. Après la ré-ouverture de négociations bilatérales franco-espagnoles en juillet 1800, menées par Talleyrand et par le ministre d’État des Affaires étrangères espagnol, Mariano Luis de Urquijo, l’Espagne semblait prête à céder le territoire de la Louisiane, en contrepartie d’une possession en Italie. Bonaparte tenta d’accélérer les discussions en dépêchant Berthier comme envoyé spécial. Ses instructions étaient de demander la Louisiane, les deux Florides de l’Ouest et de l’Est, et dix vaisseaux de ligne, en échange d’une possession encore indéterminée en Italie pour l’Infant Luis, duc de Parme. Malgré des pourparlers qui s’étaient parfaitement déroulés, le roi d’Espagne Charles IV refusa la cession des deux Florides et n’était prêt à donner que six vaisseaux. Le 30 septembre 1800, la Convention de Mortefontaine était signée, scellant la bonne entente retrouvée entre la France et les États-Unis et la fin de la « quasi-guerre », Le lendemain 1er octobre, Berthier signa la convention secrète de Saint-Ildefonse, par laquelle l’Espagne cédait la Louisiane à la France et lui donnait six vaisseaux de ligne. En échange, Bonaparte promettait une principauté en Italie au duc de Parme. La convention resta secrète afin de permettre aux troupes françaises de s’installer en Louisiane avant toute réaction américaine ou anglaise.

D’autres stipulations figuraient au traité de Saint-Ildefonse. Le Premier consul avait accepté de ne pas prendre possession de la Louisiane avant d’avoir livré le royaume italien promis au duc de Parme, ni avant que cette nouvelle souveraineté ne soit reconnue. De plus, la guerre en Europe continuait et Bonaparte était loin de disposer de la Toscane comme il l’entendait, territoire qu’il avait l’intention de donner au duc de Parme. Il dut attendre la Paix de Lunéville (9 février 1801). Dans ce traité, par lequel Bonaparte entrait en possession de la Toscane, une clause secrète accordait en échange au grand-duc Habsbourg, dépossédé de la Toscane sans ménagements, une principauté en Allemagne. L’état italien fut rebaptisé Royaume d’Étrurie et fut accordé, non au duc de Parme que Bonaparte méprisait, mais à son fils, Luis. La Convention d’Aranjuez (21 mars 1801) confirmait les clauses du Traité de Saint-Ildefonse, et ajoutait une nouvelle clause de cession : alors que l’île d’Elbe revenait à la France, Luis était dédommagé en recevant Piombino (pris de Naples).

Les points de vue outre-atlantique

Apprenant la cession secrète de la Louisiane par Rufus King, ministre fédéraliste américain installé à Londres, à l’automne 1801, le président américain, Thomas Jefferson la considéra comme peu judicieuse, menaçante, et comme une remise en cause de la paix issue du traité de Mortefontaine. Et après une conversation tendue avec Louis André Pichon, le nouveau Chargé d’affaires français à Washington, le secrétaire d’État James Madison notait avec agressivité que « si cette cession avait lieu, la France entrait de fait en collision avec les États-Unis ». Ne sachant pas si la cession était déjà effective, Jefferson chargea d’en apprendre plus, le politicien francophile new-yorkais Livingston, récemment nommé ministre pour la France. Si la cession n’avait pas encore été réalisée, Livingston devait exprimer avec force l’opposition de l’Amérique. Si elle avait déjà eu lieu, Livingston devait proposer d’acquérir le territoire. La réponse de Talleyrand à Livingston, à l’offre d’acquisition en échange de l’effacement de la dette française à l’égard des États-Unis (d’après la correspondance de Livingston avec Madison, American State Papers, Foreign Relations, II, 512), fut que « personne sauf un individu dépensier, ne solderait sa dette en vendant sa terre. Mais ce n’est pas à nous de donner. » [note du traducteur : traduction française de la traduction américaine : source originale française ?]

Résumée à grands traits, la position des États-Unis était de ne pas montrer un intérêt trop vif pour une région qui était, après tout, étrangère, mais les Américains ne voulaient pas non plus qu’elle tomba aux mains de non-Américans (ou tout au moins de non-Espagnols). En cela, l’opinion politique de Washington coïncidait avec celle de la province. Comme le montrent bien de nombreux pamphlets de l’époque, les colons étaient prêts à se battre durement pour ne pas voir ces plaines fertiles vers l’Ouest devenir françaises. Un texte important publié en 1802 à Philadelphie, exhortation adressée « au Gouvernement des États-Unis sur la cession de la Louisiane à la France, est révélateur. Elle débute en citant un Conseiller d’État français confiant, rapportant tranquillement à ses lecteurs combien de plaines fertiles on pouvait trouver libres en Louisiane, tout en faisant peu de cas de l’opposition américaine – Les Américains (selon ce conseiller) forment une nation de « camelots et de commerçants » qui pouvait être écrasée par une alliance entre les Français et les Indiens. L’auteur américain poursuivait ainsi : « La France est à redouter seulement sur le Mississippi. Le Gouvernement doit prendre la Louisiane maintenant, avant qu’elle ne tombe entre ses mains. »

Jefferson exprima sa position dans une lettre privée à Livingston datée du 18 avril 1802 « il y a sur le globe un seul lieu aux mains de notre ennemi naturel et traditionnel. Et il s’agit de la Nouvelle-Orléans… »

Pourtant, il est clair que, militairement parlant, les jeunes États-Unis étaient des « nains » (Th. Lentz), ils ne pouvaient réellement repousser aucune action de la France sur son ex-colonie, bien qu’une guérilla pouvait être certainement envisagée. Ainsi, la menace que la France reprenne possession de la Louisiane rapprochait les États-Unis de l’Angleterre. Cependant cette position n’était pas sans danger, Jefferson craignait justement qu’une présence plus forte de l’Angleterre ne signifia un encerclement des jeunes États-Unis par des territoires anglais, c’est-à-dire le Canada, la Louisiane et les deux Florides. Pour compliquer un peu plus les choses, l’Angleterre devenait réticente à se mêler de la question de la Louisiane. En avril 1802, Lors Hawkesbury déclarait à la Chambre de Communes : « C’est une saine politique que de vouloir placer la France, vis-à-vis des États-Unis, dans une position qui maintiendrait les seconds dans un perpétuel sentiment de jalousie vis-à-vis de la première, ce qui les amèneraient, chacun de leur côté, à vouloir entretenir des liens d’amitié plus profonds avec la Grande-Bretagne. (Annual Register for 1802 (London, 1803), p. 264).

Saint-Domingue, la clé du retour français en Louisiane

Mais Bonaparte ne pouvait pas de toutes façons lancer les opérations pour reprendre possession de la Louisiane. La France était encore en guerre avec l’Angleterre, et ce jusqu’au 27 mars 1803, date de la signature de la Paix d’Amiens. En outre, Saint-Domingue (l’une des plus grandes îles des Antilles, relativement près de la Nouvelle-Orléans ; aujourd’hui Haïti et la république dominicaine), point stratégique sur lequel s’appuyait la reprise de la Louisiane, était en proie à une révolte des esclaves, et Toussaint-Louverture avait pris le pouvoir. Aussi, la première étape sur la route du retour français en Louisiane, était le rétablissement du pouvoir français à Saint-Domingue.

En 1800, les esclaves de la partie française de Saint-Domingue s’étaient soulevés. Devenu leur leader par la seule force de son caractère et de sa volonté, Toussaint-Louverture conduisit l’île à une presque-sécession vis-à-vis de la patrie-mère. Ayant rétabli l’ordre dans la partie française de l’île, l’ancien esclave affranchi, envahit la partie espagnole avec 20 000 hommes. En mai 1801, il rédigea une constitution et se proclama gouverneur de l’île à vie, en s’octroyant le pouvoir de désigner son successeur. Alors qu’il était au beau milieu des préliminaires de la Paix d’Amiens, Bonaparte considéra pourtant très sérieusement la question de Saint-Domingue, flattant publiquement Toussaint-Louverture, lui demandant de modifier sa constitution afin de l’aligner sur celle de la France, tandis qu’en privé (par exemple dans une lettre à Talleyrand du 30 octobre 1801), il écrivait que « l’intérêt de la civilisation [était] de détruire la nouvelle Alger qui s’organisait au milieu de l’Amérique » et deux semaines plus tard (dans une lettre à Talleyrand du 13 novembre 1801) qu’il avait pris le parti « d’anéantir à Saint-Domingue le gouvernement des noirs ».

En conséquence, Bonaparte chargea son beau-frère le général Leclerc, avec 20 000 hommes, trente-deux bateaux de ligne et trente et une frégates, de rétablir l’ordre à Saint-Domingue. Partis le 14 décembre 1801, ils arrivèrent le 29 mars 1802. Les forces envoyées par la France étaient si importantes que l’Angleterre jugea bon d’envoyer à son tour une flotte pour avoir un moyen de réaction sur les lieux. Comme Lord Grenville le fera remarquer six mois plus tard à la Chambre des Lords, le 13 mai 1802, « l’Angleterre avait dû dépêcher aux Antilles en temps de paix, une flotte aussi importante que celle qu’elle avait entretenu ici durant la dernière guerre. »

Leclerc contraignit Toussaint-Louverture et ses troupes à se rendre le 8 mai 1802. Comme le général de Saint-Domingue l’avait demandé, son rang fut respecté et il fut placé en liberté conditionnelle. Mais comme débutait la saison des fièvres sur l’île (près de 8 000 hommes moururent, les troupes françaises passant de 20 000 à 12 000 hommes), Leclerc captura Toussaint-Louverture et l’envoya en métropole, accompagné d’autres généraux (suivant les ordres de Bonaparte, 16 mars 1802). Cette déportation, et la nouvelle du rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe par Richepanse, provoquèrent une nouvelle révolte à Saint-Domingue en août 1802. Ce mouvement lancé par un ennemi désespéré, accompagné de mutineries et de désertions au sein de ses propres troupes, plongea le commandement français dans de grandes difficultés. Menant un combat d’arrière-garde, tout en opérant une retraite de l’intérieur des terres vers la côte, forcé d’engager des troupes locales, peu sûres, Leclerc succomba à la fièvre jaune le 2 novembre 1802.

Retour sur la situation en France…

Pendant ce temps, juste comme Saint-Domingue commençait à sombrer en pleine anarchie, Napoléon (ignorant tout de la situation) apportait la dernière touche à sa politique coloniale, nommait Claude Victor, duc de Bellune, Gouverneur de la Louisiane en avril 1802. Parallèlement il écrivait à l’Amiral Decrès (vers le 4 juin 1802) : « Mon intention, Citoyen Ministre, est que nous prenions possession de la Louisiane dans le plus court délai ; que cette expédition se fasse dans le plus grand secret ; qu’elle ait l’air d’être dirigée sur Saint-Domingue. […] enfin je voudrais […] que vous me présentassiez un projet d’organisation pour cette colonie, tant pour le militaire que pour l’administration. » La flotte, constituée de douze vaisseaux et de plus de 3 000 hommes (pour un coût total de trois millions de francs) fut rassemblée en Hollande, sous le nom de code d' »Expédition Flessingue ». Mais les glaces bloquèrent les bateaux dans le port hollandais de Helvoët Sluys en plein hiver, alors que Decrès tentait désespérément de réunir les hommes et leur équipement nécessaire. Le Premier consul recevait alors le 7 janvier 1803 la nouvelle de la mort du général Leclerc, et celle du nombre de pertes essuyées par les troupes françaises. C’est à cette occasion qu’il prononça ces mots devenus célèbres et rapportés par Roederer, « maudit sucre, maudit café, maudites colonies » (Œuvre du comte P. Roederer, Ed. A.M. Roederer, Paris : Firmin, vol. 3, p. 461, le 12 janvier 1803). Bonaparte avait été obligé d’envoyer Rochambeau à Saint-Domingue pour renforcer les troupes françaises affaiblies (d’abord 15 000 hommes, puis encore 15 000 hommes un peu plus tard), épuisant les ressources de Decrès. C’est alors qu’au printemps 1803, tandis que la saison redevenait plus clémente pour permettre la réussite de l’expédition, la situation politique internationale se détériora au point qu’une guerre avec l’Angleterre sembla imminente. Et que l’Angleterre craignit que l' »expédition Flessingue » ne changea de destination pour prendre celle des îles Britanniques. A la mi-mars, Bonaparte apprit par les dépêches de Rochambeau, que depuis le début des révoltes, 50 000 hommes étaient morts à Saint-Domingue. Un article du London Times du 7 avril 1803 rapportait des échos belliqueux d’outre-atlantique sur la question de la Louisiane. Qui que ce soit qui posséda la Louisiane, « le gouvernement et le peuple américains semblaient devenir conscients qu’un coup décisif devait être porté avant l’arrivée de l’expédition française, alors bloquée dans les ports de Hollande. »

Retour sur la situation en Espagne…

Par rapport aux papiers officiels concernant la colonie espagnole, Godoy et les Espagnols continuaient à faire traîner les choses tout au long de l’été 1802. Les Espagnols considéraient que la France détenait toujours le royaume d’Étrurie, et que ni l’Angleterre, ni l’Autriche, n’avaient reconnu officiellement l’Étrurie, comme le stipulait la Convention d’Aranjuez. Bonaparte réagît avec colère, demandant à son ambassadeur en Espagne, Gouvion-Saint-Cyr, de dire à la Reine et au Prince de la Paix que s’ils continuaient à retarder les choses, la France arrêterait tout. Faisant semblant de plier devant les menaces de Bonaparte, les gouvernants espagnols insistèrent pour que le Premier consul signa une clause garantissant qu’il ne vendrait pas la Louisiane, ni ne cèderait son usufruit, de quelle que manière que ce soit. Par l’intermédiaire de Gouvion-Saint-Cyr, Bonaparte accepta cette clause et, finalement deux ans après le 1er contrat de cession, le 15 octobre 1802, Charles IV signa les documents qui ordonnaient formellement aux officiels coloniaux espagnols de transférer tout pouvoir aux Français.

Le dénouement

Bonaparte avait donc tous les papiers officiels en main. Et tout ce qu’il avait à faire était de prendre simplement possession de sa colonie. Mais comme nous l’avons exposé, le printemps 1803 était précisément le plus mauvais moment pour cela. Saint-Domingue était en pleine tourmente. Les États-Unis étaient très hostiles à la reprise de la Louisiane par la France. Comme l’écrivait Pichon dans une dépêche de mars 1803 adressée à Bonaparte, les colonies françaises en Amérique ne pouvaient vivre sans l’assentiment des États-Unis de voir une présence française sur le sol du continent américain. N’importe quelle action allant contre leur désir pouvait rapprocher les États-Unis de l’Angleterre. Et ce alors que la guerre avec l’Angleterre était sur le point d’éclater. Thiers rapporte les propos de Napoléon au sujet de cette époque troublée. « Je ne garderai pas, dit-il à un l’un de ses ministres, une possession qui ne serait pas en sûreté dans nos mains, qui me brouillerait peut-être avec les Américains, ou me placerait en état de froideur avec eux. Je m’en servirai, au contraire, pour me les attacher, pour les brouiller avec les Anglais, et je créerai à ceux-ci des ennemis qui nous vengeront un jour, si nous ne réussissons pas à nous venger nous-mêmes. Mon parti est pris, je donnerai la Louisiane aux États-Unis. Mais comme ils n’ont aucun territoire à nous céder en échange, je leur demanderai une somme d’argent pour payer les frais de l’armement extraordinaire que je projette contre la Grande-Bretagne. (Thiers : Histoire du Consulat et de l’Empire, Paris : Paulin éditeur, 1845, Tome IV, Livre XVI, Mars 1803, p. 320-321). Cependant, comme Alexander De Conde le souligne très pertinemment, si l’argent avait été le seul moteur de la décision de Bonaparte, ce dernier pouvait (et aurait mieux fait) de revendre la Louisiane à l’Espagne – qui l’aurait sans doute achetée encore plus cher. Mais l’avantage stratégique de frustrer l’Angleterre et de s’assurer la bonne volonté des États-Unis cassait l’accord de rendre le territoire à l’Espagne.

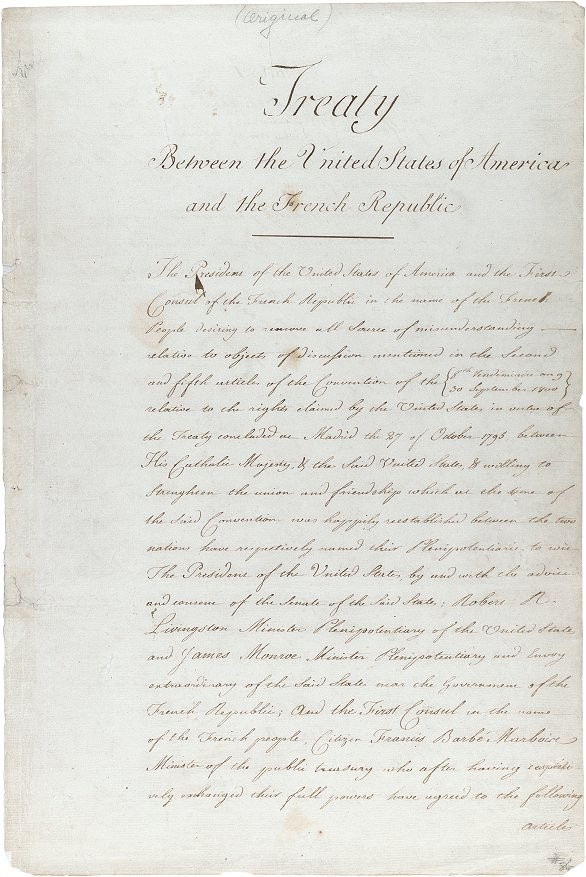

La vente

Presque comme s’il avait changé d’avis, le Premier consul abandonna tout désir d’établir un empire colonial à l’ouest. Selon Barbé-Marbois, le Premier consul le convoqua, le 11 avril 1803, et lui déclara : « Les incertitudes et la délibération ne sont plus de saison. Je renonce à la Louisiane. Ce n’est point seulement la Nouvelle-Orléans que je veux céder, c’est toute la colonie sans en rien réserver. Je connais le prix de ce que j’abandonne, et j’ai assez prouvé le cas que je fais de cette province, puisque mon premier acte diplomatique avec l’Espagne a eu pour objet de la recouvrer. J’y renonce donc avec un vif déplaisir. Nous obstiner à sa conservation serait folie. Je vous charge de négocier cette affaire avec les envoyés du congrès. [] Mais j’ai besoin de beaucoup d’argent pour cette guerre, et je ne voudrais pas la commencer avec de nouvelles contributions […]. » [Barbé-Marbois : Histoire de la Louisiane, Paris : Ed. Firmin Didot, 1829, 484 p., 1 carte. voir p. 298-299]

Un peu plus tard dans la journée, Talleyrand convia Livingston, ministre américain résidant à Paris depuis deux ans, pour commencer à discuter de l’échange. L’envoyé américain offrit 20 millions de francs au ministre français, offre que ce dernier ne considéra même pas, demandant à Livingston de revoir sa proposition. Peu de temps après, le Premier consul convoqua ses deux frères, Joseph et Lucien, aux Tuileries, pour discuter de la question de la Louisiane. D’après les mémoires de Lucien, Bonaparte les aurait reçus alors qu’il était dans son bain. Joseph et Lucien étaient tous deux fortement opposés à la vente de la Louisiane, mais Napoléon ne tint pas compte de leur opinion, se raillant d’eux, leur disant qu’il n’avait que faire de leur opposition, et, pour couronner le tout, arrosant Joseph avec l’eau du bain.[Th. Iung : Lucien Bonaparte et ses mémoires 1775-1840, Paris : G. Charpentier éditeur, 1882, 3 volumes, voir vol. 2, p. 147-155]

Barbé-Marbois, ministre du Trésor, fut chargé de mener les négociations pour la France. Bonaparte lui fit savoir qu’il voulait 50 millions : « Si je réglais mes conditions sur ce que ces vastes territoires vaudront aux États-Unis, les indemnités n’auraient pas de bornes. Je serai modéré en raison même de l’obligation où je suis de vendre. Mais retenez bien ceci : Je veux cinquante millions, et à moins de cette sommes, je ne traiterai pas. » [Barbé-Marbois : Histoire de la Louisiane, Paris : Ed. Firmin Didot, 1829, 484 p., 1 carte. voir p. 299]. Barbé-Marbois fit débuter les négociations à 100 millions. Le marchandage pouvait commencer, cependant Livingston n’ayant pas les pleins pouvoirs, l’on devait attendre l’arrivée de James Monroe. Le 14 avril, ce dernier rejoignit les négociations, et un prix peut être convenu. Le Traité fut signé le 30 avril 1803, les États-Unis acquérant cet immense territoire pour la somme dérisoire de 15 millions de dollars (80 millions de francs), dont 11,25 millions (60 millions de francs) furent versés directement au Trésor français. Les 20 millions restant devaient être payés par le gouvernement des États-Unis aux citoyens américains qui auraient perdu des bateaux lors de la guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Non seulement cette vente remplissait les caisses françaises destinées à préparer sa guerre contre l’Angleterre, mais elle fut présentée, avec maestria, comme un acte élégant vis-à-vis des États-Unis, et un camouflet pour la Grande-Bretagne. Pierre-Clément de Laussat, le préfet colonial français, déjà arrivé en Louisiane pour organiser l’installation française, reçut une note de Napoléon l’informant que la colonie avait été vendue aux États-Unis, nouvelle qui lui fit l’effet d’un « coup de tonnerre ». Conformément au traité, il devait recevoir solennellement le territoire de l’Espagne, pour ensuite le remettre aux États-Unis.

Épilogue

L’Espagne protesta solennellement auprès de Jefferson et de Bonaparte, que la transaction n’était pas légale, dans la mesure où le Premier consul avait convenu que, s’il ne pouvait le conserver, le territoire reviendrait à l’Espagne. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Pedro de Cevallos, dénonça la vente, déclarant que la France n’avait pas respecté sa parole donnée – et que, de plus, les troupes françaises occupaient toujours l’Étrurie. Mais pour le Premier consul, l’Espagne était simplement un pays satellite, dont il ne fallait pas s’inquiéter. Et la molle acceptation espagnole du statu quo après la vente ne fit qu’encourager Bonaparte dans sa piètre opinion sur Charles IV et sur Godoy. À l’automne 1803, Jefferson, Madison et Pichon mirent tout en œuvre pour permettre le paiement et l’occupation de la Louisiane, les différentes mesures étant votées par le Congrès américain le 3 novembre 1803. Et les célébrations qui furent organisées à l’occasion de la prise de possession créèrent un climat très favorable à Jefferson, lui ouvrant, en 1804, les portes d’une réélection écrasante à la présidence des États-Unis.