Les gens qui s’intéressent à l’histoire de l’idée ou de la construction européenne ne manquent jamais d’évoquer Charlemagne, Napoléon ou Hitler. Pour eux, l’époque de Charlemagne est celle où, en Europe, une unité politique a pratiquement coïncidé avec la zone d’influence de l’Église romaine et il est exact que, durant tout le reste du Moyen-Âge, le rêve a persisté d’unifier l’Europe soit sous la direction du Pape, soit sous la direction de l’Empereur, chef du Saint-Empire romain germanique, héritier de Charlemagne. L’apparition au XVe siècle, d’États modernes solidement constitués, puis la Réforme au XVe siècle ont détruit les perspectives d’unité par la religion. L’idée européenne a alors pris, jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale trois formes principales dont l’une : celle d’une Europe volontairement unifiée n’a jamais dépassé le stade des rêves, les deux autres ayant été celle de l’équilibre ou du concert européen, admettant l’indépendance des États, surtout des plus grands, garantie par l’observation du droit des gens et de règles politiques et diplomatiques traditionnelles, et, enfin, l’Europe unifiée par la conquête, résultat des entreprises fort différentes de Napoléon et d’Hitler.

À propos de Napoléon et de l’Europe, l’on est conduit à se poser plusieurs questions auxquelles l’on va répondre de façon brutale avant de développer les arguments permettant d’apporter ces réponses. Première question : connaissons-nous bien les idées napoléoniennes en matière d’organisation de l’Europe ? La réponse est non. Deuxième question : devons-nous conclure de cette constatation que Napoléon n’a eu aucune idée sur l’Europe ? La réponse est évidemment non. Troisième question : Napoléon a-t-il sacrifié les intérêts français à ceux de l’Europe ? La réponse est encore non. Quatrième question : Metternich a-t-il eu raison de dire en 1809 que Napoléon « était le souverain de l’Europe » ? Réponse oui, car il y a bien eu une Europe modelée, certes de façon éphémère, mais modelée tout de même par Napoléon. Dernière question : faut-il d’un point de vue européen condamner tous les aspects de la politique napoléonienne ? La réponse est non.

Les intentions de Napoléon en matière d’organisation européenne sont mal connues. En effet les historiens se sont laissés abuser par les propos tenus par l’Empereur sur l’Europe, sans apparemment s’apercevoir qu’ils avaient tous la particularité de l’avoir été après l’échec de Russie. Dans le traîneau qui le conduisait sur la route de Varsovie alors qu’il avait dû abandonner Moscou en flammes, il déclare à Caulaincourt que toutes les mesures qu’il avait dû prendre, pour lutter contre l’Angleterre, en apparence dommageables à l’économie des États du continent, n’avaient eu qu’un seul but, créer sur celui-ci « une industrie qui l’affranchît de celle de l’Angleterre et qui fût, par conséquent, sa rivale ». Et l’Empereur, d’ajouter que c’était une entreprise que lui seul pouvait exécuter. Au retour de l’île d’Elbe, dans le préambule à l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, il fera, le 22 avril 1815, profession de foi européenne, en évoquant ce qu’il avait voulu faire sous le Consulat et l’Empire « Nous avions alors pour but d’organiser un grand système fédératif européen que nous avions adopté comme conforme à l’esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation ». À Sainte-Hélène il a, après coup, exposé le plan qui aurait été le sien à l’époque de ses succès. Le 24 août 1816, déplorant son rêve effondré d’une paix, dictée dans Moscou, qui eût « terminé ses opérations de guerre », il ajoutait : « le système européen se trouvait fondé ? Il n’était plus question que de l’organiser… je devenais l’arche de l’ancienne et de la nouvelle alliance, le médiateur naturel entre l’ancien et le nouvel ordre de choses ». Selon Las Cases, il passa ensuite en revue « ce qu’il eût proposé pour la prospérité, les intérêts et le bien-être de l’association européenne ». Il eût voulu « les mêmes principes, le même système partout… une même monnaie sous des cours différents, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois, etc. ». « L’Europe, disait-il, n’eût bientôt fait de la sorte, véritablement, qu’un même peuple et chacun, en voyageant partout se fût toujours trouvé dans la patrie commune ». Le 11 novembre 1816, il ajoute qu’il aurait voulu réaliser l’unité des Allemands, celle des Italiens et, ensuite, unifier la grande famille européenne, réaliser les États-Unis d’Europe ». « C’est dans cet état de choses qu’on eût trouvé plus de chance d’amener partout l’unité des codes, celle des principes, des opinions, des sentiments, des vues et des intérêts. Alors peut-être à la faveur des lumières universellement répandues, devenait-il permis de rêver, pour la grande famille européenne, l’application du congrès américain, ou celle des Amphictyons de la Grèce ; et quelle perspective alors de force, de grandeur, de jouissance, de prospérité ! Quel grand et magnifique spectacle ! ».

On remarquera l’importance que Napoléon accorde aux problèmes économiques. Il donne pour mobile à la politique qui l’a conduit au désastre le but, en apparence désintéressé, du développement industriel du continent, permettant à celui-ci de tenir tête à l’impérialisme économique britannique. À Sainte-Hélène, sans cacher qu’il avait voulu faire jouer à la France un rôle hégémonique, il répètera qu’il a cherché à associer les Européens pour assurer leur prospérité et le succès de leurs intérêts. On remarquera que les seules institutions économiques communes à toute l’Europe auxquelles, selon lui, il aurait pensé, se bornent à un système unique des poids et mesures, à une parité fixe entre les différentes monnaies et aux mêmes lois pour réglementer le commerce et l’industrie. Il n’est absolument pas question d’une union douanière. C’est dire que, dans ces intentions, exposées après coup il faut le répéter, l’intégration économique demeurait quelque chose de vague ne devant pas être poussée très loin. Il en était de même de l’intégration politique et de l’intégration militaire car il ne vint jamais à l’idée de Napoléon, dans quelque domaine que ce soit, d’installer des institutions supranationales.

Heureusement, l’on possède, d’autres témoignages plus probants desquels on peut déduire les idées du Premier Consul et de l’Empereur : ce sont ceux que l’on peut extraire de sa correspondance, des lois et décrets qu’il a promulgués, des instructions qu’il a données à ses ministres et à ses hauts fonctionnaires, ce sont ceux aussi des hommes de plume à ses ordres. Avec ces documents, l’on sort des intentions exprimées a posteriori, pour passer à la pratique politique et c’est à travers les actes de Napoléon que l’on peut tenter de saisir les intentions qu’ils traduisaient, donc ce que leur auteur attendait de l’Europe et ce qu’il voulait pour elle. Mais avant de poursuivre plus avant dans cette voie, et de tenter d’expliquer les réponses apportées aux deuxième et troisième questions posées tout à l’heure il faut ouvrir une parenthèse et parler de l’héritage reçu par le Premier Consul.

Dans l’héritage qu’il a reçu le dix-neuf Brumaire, Napoléon a trouvé une guerre inexpiable déclenchée en 1792, entre deux principes, la Révolution dont la France s’est faite le champion, l’Ancien Régime défendu par les puissances coalisées contre elle. Depuis les traités de Westphalie de 1648, l’Europe courait après la paix, pourtant elle croyait avoir découvert le moyen de la maintenir, grâce à la pratique de l’équilibre européen, ce grand fondement du système diplomatique de l’Ancien Régime qui pouvait être défini comme la pratique politique qui interdisait aux grands États d’acquérir une prépondérance menaçante pour les États secondaires et qui sanctionnait cette interdiction par des coalitions aux contours sans cesse changeants. Son ambition était de chercher à garantir la paix au moyen d’une égalité de forces entre les puissances capables de déchaîner la guerre. Cet équilibre européen ne fut souvent que le résultat des intrigues des diplomates. C’est pourquoi, sans doute, il était demeuré fragile, instable, ne tenant que par des combinaisons trop artificielles pour résister à tous les coups de force.

La Révolution devait mettre à mal l’équilibre européen inventé par les diplomates de l’Ancien régime pour maintenir tant bien que mal la paix en Europe ; elle devait être à l’origine de tous les nationalismes qui allaient pour longtemps rendre impossible la tâche de ceux qui voulaient construire une Europe unie de son plein gré. Surtout, en substituant aux guerres de mercenaires, jeux de princes, la guerre patriotique, la nation en armes, la mobilisation de toutes les forces économiques, intellectuelles, morales aussi bien que militaires, la Révolution avait créé le prototype du conflit total engageant les nations corps et âme dans la lutte, annonçant ainsi les antagonismes des XIXe et XXe siècles.

Par ses excès, la politique de la Révolution française devait provoquer de vives réactions parmi les populations des pays occupés. Des soulèvements sanglants annonçant ceux de l’Espagne, du Tyrol, de l’Italie du Sud sous Napoléon, se produisirent en Italie, dans les cantons suisses en 1798, en Belgique en 1799.

De la Révolution et en particulier du Directoire, Napoléon hérita aussi d’un certain nombre de conceptions et de pratiques qu’il devait mettre en pratique dès son arrivée au pouvoir, ce qui après cette parenthèse va conduire à expliquer les réponses données à la deuxième et à la troisième questions posées tout à l’heure et qu’il faut rappeler maintenant : oui, Napoléon a bien eu des idées sur l’organisation de l’Europe, non il n’a jamais songé à sacrifier les intérêts de la France à ceux de l’Europe.

Vis-à-vis de l’Europe, la politique complexe de Napoléon a été largement inspirée par ce que, lui-même, les contemporains et, après eux, les historiens, ont appelé le système continental dont, il faut l’avouer, les uns et les autres se sont bien gardés de donner une définition précise. Dans une très large mesure, c’est une conception héritée du Directoire qu’il a perfectionnée. Déjà le Directoire avait compris que le conflit qui opposait la France de la Révolution aux puissances d’Ancien Régime était autant une guerre d’intérêts qu’une guerre idéologique. Déjà le Directoire avait, pour assurer la sécurité de la France, tenté de l’entourer d’États, à qui l’on a donné le nom de « républiques surs », dont l’organisation politique et sociale était calquée sur celle de la République française et sur lesquels elle exerçait une sorte de suzeraineté, notamment en dirigeant leur politique extérieure. Le Directoire s’était aussi fait le défenseur des intérêts de tous ceux qui, en France, rêvaient d’en découdre avec l’Angleterre pour la domination économique du vieux continent. C’est ainsi que l’annexion de la rive gauche du Rhin fut alors souhaitée, indépendamment de toutes les questions de sécurité, parce que cela devait favoriser l’industrie et le commerce français et permettre de mieux assurer la domination économique de la France sur l’Europe centrale. Ce souci d’accroître la puissance économique de la France avait entraîné le Directoire, tout en poursuivant l’exploitation des pays occupés, à arracher des concessions économiques aux pays vaincus contraints de signer la paix. C’est ainsi que les traités de paix signés en 1796 avec le Wurtemberg et le Bade leur imposèrent d’accepter le libre transit des marchandises françaises à travers leur territoire, ainsi que l’application à la France, sans réciprocité, de la clause de la nation la plus favorisée. Enfin le Directoire avait promulgué la loi douanière du 10 brumaire an V, autrement dit du 31 octobre 1796 p; cette loi au nom de laquelle furent, sous le Consulat et l’Empire, jugées la plupart des affaires de contrebande p; loi qui prévoyait la prohibition de tous les produits du commerce et de l’industrie britanniques. Mais l’article 5 de la loi qui lui donnait toute son importance, élargissait presqu’à l’infini la notion de « marchandise anglaise » : « sont réputés provenir des fabriques anglaises, quelle qu’en soit l’origine, les objets ci-après importés de l’étranger… ». Suivait une longue liste de produits qui n’épargnait que les matières premières nécessaires à l’industrie française et les toiles de lin ou de chanvre que la France produisait en abondance ; « Quelle qu’en soit l’origine », la précision était redoutable car tous les produits étrangers étaient considérés comme des produits britanniques, même ceux originaires des pays neutres, même ceux qui provenaient des pays alliés de la France. Le Directoire avait donc inauguré une politique, à laquelle Napoléon apportera l’efficacité qui lui manquait, politique tendant à favoriser l’industrie française, d’une part en la protégeant de toute concurrence étrangère, de l’autre, en lui assurant des débouchés dans les pays occupés, neutres ou vaincus.

La politique de Napoléon en Europe a été, on doit le répéter, largement inspirée parce que l’on a pris l’habitude de désigner sous le nom de système continental que, comme l’avaient fait les contemporains, les historiens ont confondu souvent avec le Blocus continental. Il faut le définir comme une conception napoléonienne de l’organisation politique, institutionnelle, sociale et économique, non pas de l’Europe, mais des différents États qui la composaient. Dès le début, Napoléon a pensé que la tranquilité de la France ne serait assurée que si disparaissait, en Europe, l’antagonisme entre la Révolution et l’Ancien Régime. À cet effet, il a voulu établir entre la France et les puissances continentales, un glacis de pays alliés, tout en souhaitant que chaque État du continent transformât profondément, en particulier par le moyen du Code civil, ses institutions politiques et sociales, ses murs, sa civilisation, sur le modèle de la France napoléonienne, c’est-à-dire de la France issue de la Révolution. Donc deux aspects dans le système continental : assurer la sécurité de la France, transformer les États européens selon le modèle français, dans le but d’assurer la paix sur le continent.

Il serait tout à fait faux de croire que Napoléon a cherché, systématiquement, à unifier l’Europe en répandant les bienfaits de la Révolution française du Guadalquivir à la Moskowa, il est tout aussi inexact de penser qu’il aurait pu le faire mais ne l’a pas voulu. En effet le système continental n’était pas, à proprement parler, un programme d’organisation de l’Europe, mais bien plutôt un souhait de modernisation de chacun des États qui la composaient, une modernisation dans laquelle la France aurait joué le rôle de modèle. Napoléon pensait que la prépondérance et le prestige qu’elle avait acquis grâce au succès de ses armées, convaincraient les autres puissances de la supériorité de son système institutionnel, de son organisation sociale et feraient naître chez elles le souci de se moderniser. Il faut insister sur les termes de modernisation, de modernité, car dans les régions où la domination napoléonienne a été contestée par les armes, c’est-à-dire pratiquement durant toute la période en Italie du sud et, à partir de 1808 en Espagne, comme dans le Tyrol en 1809, on a vu, certes, intervenir le sentiment national, mais aussi le refus de la modernisation.

Napoléon voulait donc convaincre les autres États de la nécessité de se moderniser, malheureusement, dès le départ, le système continental fut miné, de l’intérieur, par le fait que Napoléon ne concevait sa politique européenne qu’en fonction des intérêts de la France et cela même durant la brève période de paix qui a suivi, en 1802, la signature du traité d’Amiens avec l’Angleterre. Il en a été de même avec le retour de la guerre. Par sa durée, son âpreté, elle va pousser Napoléon à soumettre toujours plus étroitement l’Europe à l’hégémonie politique et économique de la France, politique qui devait dresser contre elle les peuples asservis. Enfin son acharnement à défendre les intérêts égoïstes de la France est responsable de l’échec du Blocus continental, c’est-à-dire de la tentative de constituer d’un front économique européen dans le but de lutter contre l’impérialisme économique de la Grande-Bretagne, politique dont bien des Européens, en particulier en Allemagne, approuvaient le principe. C’est le Blocus continental qui lui a permis d’esquisser, plus que de réaliser, une union économique du continent européen, certes dirigée contre l’Angleterre, mais destinée, avant tout, à jouer en faveur de l’économie française. À cause de cette ambiguïté, Napoléon devait décevoir bon nombre d’Européens et sa politique allait finalement échouer.

En regardant les choses d’un peu près l’on s’aperçoit que Napoléon, avant même la reprise de la guerre en 1803, s’est refusé à sacrifier les intérêts français à ceux d’autres États avec qui il souhaitait vivre en paix mais, comme l’a écrit Marcel Dunan, « peut-être à agir en Européen se fût-il heurté à une opposition française irréductible » ?

En effet l’on ne peut qu’être frappé de l’âpreté avec laquelle Napoléon défend les intérêts français. Quelques semaines après Iéna, Jomini, attaché à son état-major installé alors à Berlin, entreprit d’exposer à l’Empereur sa conception d’un système fédératif européen où tout aurait été commun « les efforts, les sacrifices, les récompenses » ; il s’attira cette sèche réplique : « je vous connaissais bien comme un bon militaire, mais je ne savais pas que vous fussiez mauvais diplomate ». On s’aperçoit, en effet, que dans tous les domaines, militaire, politique, diplomatique, économique, Napoléon entendait subordonner étroitement les autres pays, aux intérêts français.

Dans le domaine économique, par exemple, l’on possède de nombreux témoignages qui concordent pour montrer que Napoléon a toujours placé les intérêts de la France avant ceux des autres États européens, fussent-ils ses alliés et, à plus forte raison, neutres ou ennemis. C’est ainsi, que lors des négociations engagées après la paix de Lunéville, avec les princes allemands de la rive droite, en vue de réglementer la navigation du Rhin, Bonaparte selon le mot de Chaptal, « manifesta son intention bien arrêtée de ne sacrifier aucune des villes de la rive gauche en faveur de la rive droite ». Il faut dire que les villes de la rive gauche du Rhin étaient devenues françaises. Ainsi peut-on expliquer que la France, grâce aux privilèges accordés aux ports de Cologne et de Mayence ainsi qu’à leurs bateliers, ait pu exercer un quasi monopole sur la grande navigation rhénane et tirer plus d’avantages que les États allemands riverains de la nouvelle réglementation. Il faut un peu insister sur ce point précis car c’est à ce propos que fut créée une autorité internationale, l’Octroi de Navigation du Rhin qui fonctionna de 1804 à 1831 et fut la seule organisation internationale mise sur pied à l’époque napoléonienne.

La politique suivie par le Premier Consul en cette affaire montrait clairement que son intention, en toute circonstance, était de bien servir, d’abord, les intérêts français. Que Napoléon ait toujours été guidé par ce souci, apparaît également, par exemple, dans les admonestations qu’il envoie au prince Eugène, vice-roi d’Italie et à Murat, roi de Naples. Au premier, il écrit, le 23 août 1810 : « Mon principe est la France avant tout… Prenez donc aussi pour devise la France avant tout… ». Suivait un long développement de cette idée présenté sur un ton particulièrement vif. Il faut rappeler, à ce propos, que Napoléon était également roi d’Italie et que les rapports existants entre Paris et Milan étaient à peu près de la même nature que ceux établis entre l’Angleterre et l’Irlande au sein de la Grande-Bretagne par l’Acte d’Union de 1800. À peu près à la même époque, il devait rappeler au roi Murat : « Souvenez-vous que je ne vous ai fait roi que pour mon système ». Napoléon ne pouvait dire plus clairement que l’organisation qu’il avait donnée à l’Italie n’avait d’autre but que de servir les intérêts français.

Ce qui était vrai pour l’Italie l’était également pour d’autres régions de l’Europe. On s’aperçoit, notamment qu’il a toujours rêvé d’y étendre les débouchés de l’industrie française. Dans un rapport qui lui est adressé en juillet 1804, on peut lire : « … On peut espérer et se flatter même que pour peu que les circonstances la favorisent, elle [il s’agit de l’industrie française], étendra un jour ses débouchés au dehors et deviendra la branche la plus solide et la plus féconde du commerce national ». Il ressort de ce document que l’industrie française doit avoir le monopole du marché, non seulement en France, mais sur tout le continent européen. Montgaillard, un des conseillers de l’Empereur, un de ceux qui inspirèrent le décret de Berlin de novembre 1806 qui établissait le Blocus continental, Montgaillard donc, précisait que la victoire de la France sur l’Angleterre serait accompagnée de la substitution de son hégémonie économique à celle de sa rivale. Quelques mois plus tôt, au moment où Napoléon mettait sur pied la Confédération du Rhin, ce même Montgaillard avait écrit : que « les princes et les États de l’Allemagne devaient être les colonies continentales de l’Empire », c’est-à-dire comme celles d’outre-mer, des territoires d’où la France pourrait tirer des subsistances et des matières premières et où elle placerait les produits de son industrie. Quand on sait que, jusqu’alors, les relations entre colonies et métropole avaient toujours, ou presque, étaient organisées selon les principes de ce que l’on appelait le Pacte colonial ou l’Exclusif, faisant de chaque territoire d’outre-mer une chasse gardée pour sa métropole, on peut imaginer facilement ce que signifiait, appliquée aux États allemands, l’expression « colonies continentales de l’Empire ». Encore une citation et un exemple, consacrés à l’Allemagne : peu après l’annexion à l’Empire, à la fin de 1810, des territoires allemands des rivages de la mer du Nord, Napoléon exige que tout le commerce qui se faisait par voie de terre entre les ports hanséatiques de Brême, Hambourg et Lubeck, désormais français, se fasse, « par la route de Wesel » c’est-à-dire à travers des pays qui sont tous en son pouvoir et abandonne, « la route de l’Allemagne », c’est-à-dire traversant des pays germaniques qui avaient conservé une ombre d’indépendance.

Des citations et des exemples de ce genre sont, parce qu’ils s’appuient sur des faits et non sur des paroles, bien plus révélateurs des intentions de Napoléon à l’égard de l’Europe, que les propos tenus à Caulaincourt ou à Las Cases évoqués au début de cette étude. Cette présentation, à grands traits, des principes qui ont guidé la politique de Napoléon vis-à-vis des autres États européens, conduit à la quatrième question posée au début : y a-t-il eu ou non une Europe napoléonienne ? La réponse est oui, à condition de préciser que, sur le terrain, il y en eut en réalité deux : celle du système continental, celle du Blocus continental.

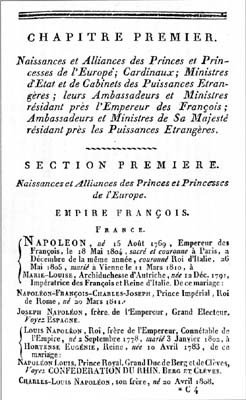

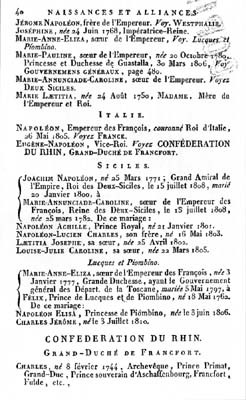

Celle du système continental fut celle où la domination napoléonienne s’exerça le plus fortement. C’est celle qui devait assurer la sécurité militaire de la France en constituant, au-delà de ses frontières, un glacis d’États alliés destinés à en éloigner les bases de départ des armées des trois grandes puissances continentales d’Ancien Régime : l’Autriche, la Prusse et la Russie. L’Europe du système continental c’était aussi celle dans laquelle Napoléon pouvait puiser des soldats, celle dont il entendait assujettir étroitement l’économie à l’économie française, c’était également celle dont il attendait qu’elle se modernisât sur le modèle de la France. Cette Europe du système continental comprenait l’Empire français proprement dit, les États du système familial, la Confédération suisse, la Confédération du Rhin, le grand-duché de Varsovie.

Dans cette Europe du système continental, les impulsions venaient de l’Empire français, démesurément étendu puisqu’en 1811, l’on pourra parler de l’Empire des 130 départements, expression inexacte, car l’Empire finira par en compter 134, auxquels s’ajouteront les six intendances civiles des Provinces Illyriennes. L’extention du territoire français se fit en plusieurs étapes. Toutes ces acquisitions, dont une bonne partie se firent aux dépens de pays alliés de la France, eurent pour but, les unes d’assurer sa sécurité militaire, les autres, de rendre plus efficace la lutte contre le commerce britannique. Seules les annexions exécutées dans le but d’assurer la sécurité militaire de la France relevaient du système continental, les autres visant à interdire l’Europe aux marchandises, du Blocus continental, toutes aboutirent à accroître l’influence politique et économique de la France en Europe.

Sous le Consulat, les traités qui, l’un après l’autre, devaient ramener la paix sur le continent, se traduisirent par des acquisitions de territoires. La plus spectaculaire de celles-ci fut l’incorporation, à la France, de toute la rive gauche du Rhin, consécutive à la paix de Lunéville signée le 9 février, non seulement avec l’Autriche, mais aussi avec le Saint-Empire romain germanique. Il faudrait aussi parler du traité signé avec le royaume de Naples le 29 mai 1801 qui cédait à la France, l’île d’Elbe, la principauté de Piombino, et, sur le littoral de Toscane, des ports appelés les présides de Toscane. Bien entendu, ces annexions se firent sans consultation des populations en contradiction avec le principe de libre-disposition des peuples que la Révolution française avait un instant proclamé.

Il y eut aussi, en pleine paix, des annexions et la pose de jalons en vue d’annexions futures, dictées par des raisons stratégiques et économiques. Le souci stratégique apparaît nettement lorsque le Premier Consul entreprend de s’assurer les cols des Alpes, de manière à permettre aux troupes françaises de converger rapidement vers Alexandrie, Turin et Milan. À cet effet, le 28 août 1802, le canton du Valais fut détaché de la République helvétique et les armées françaises obtinrent le droit de passage permanent dans la haute vallée du Rhône, avec l’accès aux cols du Grand Saint-Bernard et du Simplon et ; le 11 septembre, fut officialisée l’annexion du Piémont, jusqu’alors occupé militairement.

De même, en prenant possession, à la fin de 1802, du duché de Parme et de la ville de Plaisance qui, pourtant ne seront officiellement annexées qu’en 1808, Bonaparte n’avait pas perdu de vue l’importance stratégique de Parme qui commandait le principal pont sur le Pô et les passages de l’Apennin vers l’Italie centrale. Toutes ses annexions dictées par des motifs d’ordre stratégique montrent bien que Napoléon a toujours voulu assurer la sécurité de la France fût-ce aux dépens de l’indépendance d’autres peuples.

L’Empire fut aussi agrandi à la suite d’annexions dictées par des raisons économiques, comprenons par là le souci d’exclure les marchandises anglaises du continent européen et, si possible de les remplacer par des marchandises françaises. Dans ce cas, encore, il y eut des annexions prononcées alors que la paix régnait encore sur le continent. C’est ainsi que la République ligurienne fut annexée à l’Empire le 6 juin 1805, bien que, dès juin 1803, le Sénat de Gênes ait proscrit les marchandises anglaises. À partir de 1806, le Blocus continental va entraîner l’annexion de territoires parce que Napoléon était mécontent de la manière dont il y était appliqué. Ainsi, les États du Pape furent-ils annexés à l’Empire en 1808. En 1810, pour fermer le littoral de l’Adriatique aux produits anglais, furent créées et annexées les Provinces Illyriennes, constituées de territoires cédés par l’Autriche à la paix de Presbourg de décembre 1805 et à la paix de Vienne en 1809, auxquels vint s’ajouter la République de Raguse, annexée en 1808.

L’année 1810, fut, en pleine paix continentale, celle des grandes annexions, toutes aux dépens de pays neutres ou de pays alliés de la France. En deux fois, le 16 mars et le 9 juillet 1810, absorption du royaume de Hollande ce qui signifie que Napoléon n’a pas hésité à détrôner un de ses frères, à faire disparaître son État. Le 13 décembre 1810, sont annexées les villes hanséatiques, territoires neutres, une partie du grand-duché de Berg, dont le véritable souverain est alors Napoléon lui-même, et cinq États allemands indépendants mais alliés de la France. En novembre, le Valais déjà occupé militairement est annexé à son tour. La deuxième annexion sera celle de la Catalogne, enlevée à Joseph, roi d’Espagne, le 26 janvier 1812. On le voit, aucun État neutre ou allié, fût-il aux mains d’un membre de la famille n’était à l’abri d’une annexion.

C’est dans les pays annexés à la France que l’uvre de modernisation entreprise par Napoléon a été menée le plus loin, c’est là que le système continental a connu sa plus parfaite application, parfois même avec une rapidité étonnante, ainsi dans les départements de l’Allemagne du nord de 1811 à 1813. Le régime français a toujours été appliqué intégralement à chaque territoire dès son annexion, même s’il a fallu parfois ménager des transitions, pour tenir compte de conditions économiques ou sociales assez différentes de la France où la Révolution avait déjà passé. Lorsqu’en 1814, les pays annexés depuis 1801, furent enlevés à la France, les nouveaux maîtres conservèrent, le plus souvent, dans les réformes qui avaient accompagné la domination française, celles auxquelles les habitants tenaient le plus, le Code civil, l’abolition de l’Ancien Régime, avec l’introduction de l’égalité civile, la suppression de la dîme, la fin du régime féodal, l’instauration de la liberté d’entreprise, la vente des biens d’Église, l’organisation judiciaire, le système représentatif, au moins pour les communes et les assemblées locales.

Au-delà de l’Empire proprement dit, l’Europe du système continental, comprenait ce que l’on peut appeler les États du système familial, et les pays liés à la France par des conventions internationales : la Confédération suisse, la Confédération du Rhin. Tous ces États avaient en commun d’être étroitement soumis à la France.

Napoléon installa ainsi, sur des trônes, dans l’ordre chronologique : son beau-fils Eugène de Beauharnais comme vice-roi d’Italie, sa sur Elisa comme princesse de Lucques et Piombino, son frère Louis comme roi de Hollande, son beau-frère Murat, comme grand-duc de Berg puis comme roi de Naples, Joseph comme roi de Naples puis comme roi d’Espagne, Jérôme comme roi de Westphalie, son beau-fils Eugène, comme héritier présomptif d’un grand-duché de Francfort qu’il crée en 1810.

Il ne faut pas croire que Napoléon a ainsi créé des trônes dans le seul but d’obliger sa famille. S’il l’a fait, c’est qu’il était animé par la conviction qu’aucun Français n’appliquerait mieux que ses frères les principes du système continental et, en même temps, n’accepterait plus facilement de se soumettre à la politique hégémoniale de la France. C’est ainsi que Napoléon finira par détrôner son frère Louis roi de Hollande, quand il en aura assez de voir que celui-ci se montre plus disposé à défendre les intérêts de ses sujets hollandais que ceux de la politique napoléonienne, quand il se convaincra que le Blocus continental serait mieux appliqué si le pays était réuni à l’Empire.

À l’intérieur des États du système familial, il y a par la volonté de Napoléon une tendance à l’unification des lois et des peuples, comme à la simplification de la géographie politique. Les principes français y pénètrent plus ou moins profondément : le code égalitaire, la laïcisation de l’État, l’abolition du régime féodal, plus ou moins poussée, mais rarement aussi parfaitement qu’en France, sauf en ce qui concerne l’abolition de la dîme. Partout sur ordre de l’Empereur s’exécutent de grands travaux publics : routes, ports, etc. Liés à la France par d’étroites alliances offensives et défensives, par une sujétion militaire et souvent fiscale, leur indépendance nominale masque mal la réalité, c’est-à-dire la domination de l’Empereur. Il faut dire que les constitutions que reçurent ces États ne furent pas rédigées sur place mais imposées depuis Paris.

Au-delà des États du système familial, il y avait la Confédération suisse dont Bonaparte avait reçu le titre de médiateur en 1802. Il laissait une large autonomie aux cantons et ne leur demandait que des soldats, des impôts et l’application des lois douanières françaises.

Au-delà des États du système familial, il y avait la Confédération suisse dont Bonaparte avait reçu le titre de médiateur en 1802. Il laissait une large autonomie aux cantons et ne leur demandait que des soldats, des impôts et l’application des lois douanières françaises.

Depuis 1806, Napoléon était protecteur de la Confédération du Rhin. En 1803, il avait déjà considérablement réduit le nombre des États allemands, le faisant passer de 296 à moins de 50. En 1806, à sa demande, 16 États allemands s’étaient séparés de l’Empire germanique, qui sera dissous peu après, et avaient formé entre eux une Confédération du Rhin qui finira par regrouper 40 États, c’est-à-dire tous les États allemands à l’exception de l’Autriche et de la Prusse. Tous les États membres s’étaient engagés, par traité, à fournir des contingents aux armées de Napoléon et à entretenir les troupes françaises stationnées sur leur territoire. C’était d’ailleurs la même chose pour les États du système familial.

Dans cette confédération du Rhin, entreront trois États du système familial, le grand-duché de Berg, confié à Murat puis, en fait à Napoléon lui-même qui, à partir de 1808, exercera la régence durant la minorité du nouveau grand-duc, Charles-Bonaparte, frère aîné du futur Napoléon III, le royaume de Westphalie, confié à Jérôme, enfin le grand-duché de Francfort donné à l’archevêque Dalberg, primat de Germanie mais qui, à la mort de celui-ci, devait revenir au prince Eugène.

Il faut insister sur deux de ces États : le grand-duché de Berg et le royaume de Westphalie car il entra exactement dans les vues de Napoléon de les utiliser, pour convaincre les autres États allemands de la supériorité du système français et les inciter à l’adopter chez eux.

Après l’écrasement de la Prusse en 1806, on entend souvent Napoléon parler de « conquêtes morales » dont il est convaincu qu’elles devraient suivre les conquêtes militaires. Il décida alors d’ériger le grand-duché de Berg et le royaume de Westphalie en « états modèles », le terme est de lui. À propos de leur administration il écrira à Roederer, secrétaire d’État pour le duché de Berg : « cette administration doit être l’École normale des autres états de la Confédération du Rhin ». Ce qui voulait dire que les États modèles, copie de l’Empire dans l’Allemagne soumise à Napoléon, devaient apprendre, par l’exemple, aux autres États à se moderniser. Le 5 novembre 1807, quand il envoie la constitution du royaume de Westphalie à Jérôme, il y joint une lettre destinée à celui-ci, dans laquelle il rappelle que dans le nouvel État, souverain et gouvernement doivent se soumettre à la constitution, que leur devoir consiste à diriger le pays selon les principes de liberté, d’égalité et de justice, et à se soucier du bien-être du peuple : « … cette manière de gouverner sera une barrière plus puissante, pour vous séparer de la Prusse, que l’Elbe, que les places fortes et que la protection de la France. Quel peuple voudra retourner sous le gouvernement arbitraire prussien, quand il aura goûté les bienfaits d’une administration sage et libérale ? ».

Autre passage de cette lettre : « … les bienfaits du code Napoléon, la publicité des procédures, l’établissement des jurys, seront autant de caractères distinctifs de votre monarchie. Et s’il faut vous dire ma pensée tout entière, je compte plus sur leurs effets, pour l’extension et le raffermissement de votre monarchie, que sur le résultat des plus grandes victoires. Il faut que vos peuples jouissent d’une liberté, d’une égalité, d’un bien-être inconnus aux peuples de la Germanie, et que ce gouvernement libéral produise, d’une manière ou d’une autre, les changements les plus salutaires au système de la Confédération… ». La méthode des États-modèles est là pour nous rappeler qu’en dehors du système familial Napoléon ne chercha jamais à imposer, mais plutôt à convaincre. Un bon exemple, le Code civil ; on ne connaît qu’un seul cas, en dehors des États du système familial, où il l’imposa, ce fut dans le grand-duché de Varsovie.

Les États modèles ont-ils réussi dans leur mission ? Oui et non. Oui, lorsque l’on voit, qu’à l’époque, la bureaucratie réformatrice des États de la Confédération du Rhin, et aussi l’administration prussienne, ont considéré le royaume de Westphalie ou le grand-duché de Berg, comme l’exemple de ce qu’il fallait faire. Les réformateurs des États du sud de l’Allemagne ont tous tourné leurs regards vers le modèle westphalien. Par exemple, ils adoptèrent de nombreuses dispositions de sa constitution ou bien organisèrent leurs finances à l’image des siennes. Même les réformes de l’État prussien s’inspirèrent elles aussi de l’État-modèle westphalien. Il existe, par exemple, un rapport direct entre l’émancipation des Juifs en Westphalie et leur émancipation en Prusse.

Et pourtant, l’on peut également dire que la politique suivie dans les États-modèles de Berg et de Westphalie a échoué. En effet, après les défaites de Russie, les deux premiers États allemands qui se soulevèrent sur les arrières des débris de l’armée prussienne, plusieurs mois avant les défaites de l’automne 1813 en Saxe, furent précisément le royaume de Westphalie et le grand-duché de Berg. Personne dans ces deux États ne bougea pour défendre le régime napoléonien : ni les paysans, ni les artisans, ni les commerçants, ni la noblesse. Tout simplement parce que la lourdeur de la domination française avait fini par faire oublier les bienfaits apportés par le système continental.

Conduite par Napoléon lui-même dans les pays annexés à l’Empire, imposée par lui à ses frères dans les États du système familial, provoquée ailleurs à son imitation, la politique de transformation de l’État et de la société, là où elle fut engagée, car elle ne le fut pas partout, le fut par des princes qui pensaient que cela accroîtrait l’efficacité de leur pouvoir et leur permettrait de satisfaire plus facilement aux exigences militaires et économiques de la France.

À l’intérieur des États du système familial il y eut, de par la volonté de Napoléon, une simplification de la carte politique mais surtout une tendance très nette à l’unification des lois et des peuples, ce qui était l’un des objectifs du système continental.

En dehors des États du système familial, les transformations de l’État et de la société furent plus ou moins poussées car Napoléon ne pouvait agir que par la pression diplomatique, si bien que, nulle part, il y eut adoption intégrale du modèle français. On le voit bien à propos du Code civil. Dans les États non annexés à la France, il ne fut pleinement appliqué que dans le royaume d’Italie (encore sans le divorce), le royaume de Westphalie, les Provinces Illyriennes, les grands-duchés de Berg, de Francfort et de Varsovie. Non sans avoir subi d’importantes retouches, il le fut dans le royaume de Naples et dans le grand-duché de Bade. Résumons, hors du système familial, seuls le grand-duché de Varsovie et celui de Bade ont donc adopté le Code civil.

En effet, là où Napoléon ne gouvernait pas personnellement ou par un napoléonide interposé, il était tenu à des ménagements et son action était plus ou moins profonde. En exagérant un peu, on pourrait dire que plus Napoléon se montrait exigeant en fournitures de soldats ou en matière d’observation du Blocus continental et moins il était porté à imposer des réformes. Obligée à des ménagements, l’action de Napoléon fut donc moins profonde qu’il l’eût sans doute souhaité.

Il y eut des États, comme par exemple le royaume de Saxe ou les deux duchés de Mecklembourg qui ne se transformèrent absolument pas. Les États qui se transformèrent le plus furent ceux, comme la Bavière, par exemple, qui avaient déjà commencé à le faire à l’époque du despotisme éclairé. Là où les princes s’intéressèrent à la réforme de l’État ce fut pour adopter, à l’exemple français, un système renforçant leur pouvoir et rendant leur administration plus efficace, d’où la création d’une administration centrale avec ministres, Conseil d’État, etc. D’où la mise sur pied d’administrations centrales et spécialisées : Ponts-et-Chaussées, Eaux-et-Forêts, Contributions directes et indirectes, etc. Cela entraîna la création d’un corps de fonctionnaires payés, nommés et révoqués par l’État ainsi que la réforme du recrutement de l’armée sur la base de la conscription. Il y eut réforme de la justice avec l’institution de tribunaux hiérarchisés et l’introduction du système du jury. La réforme fiscale fut marquée par la simplification du système des impôts, la fixation d’une meilleure assiette, l’abolition des privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé, la liquidation de la dette publique par la vente des biens de l’Église. Ainsi, peu à peu, là où les États se réformèrent, disparurent les privilèges et les particularismes, l’administration fut centralisée, uniformisée, simplifiée, spécialisée.

Là où elle fut ébauchée, la réforme de la société fut infiniment moins profonde que celle de l’État. Contrairement à une idée encore très répandue, le Code civil, il faut le répéter, fut bien loin, d’être adopté partout. Seul le servage fut aboli à peu près complètement partout. Il ne subsistera guère qu’en Russie, où l’on sait qu’au début de la campagne, Napoléon, dans l’espoir d’amener plus facilement le tsar à conclure la paix, avait décidé de ne pas émanciper les serfs mesure qui, peut-être, lui eût permis d’avoir le peuple russe à ses côtés. La dîme ne sera maintenue que dans le grand-duché de Francfort. En ce qui concerne les corvées et les redevances féodales et seigneuriales, on alla de leur abolition totale, comme dans les pays annexés ou le royaume d’Italie, jusqu’à leur maintien absolu comme en Wurtemberg, en passant par l’obligation d’un rachat total ou simplement partiel. Partout, en revanche, le clergé fut réduit au droit commun, presque partout ses biens furent confisqués et les couvents totalement supprimés ou considérablement réduits en nombre.

Cette politique qui tendait à rapprocher le plus possible les institutions politiques et sociales de celles de la France ne fut souhaitée et encouragée par Napoléon que dans les États européens à qui il avait imposé d’être ses alliés, car cette Europe du système continental est aussi celle du système d’alliances napoléonien. Ces alliances qui unissaient la France à chacun des États du système familial, à la Confédération du Rhin, à la Confédération suisse, avaient toutes été conclues à la suite de négociations diplomatiques suivies par la signature de traités, mais de traités ressemblant fort à ceux que les puissances occidentales imposèrent à la Chine au XIXe siècle et que les Chinois appelèrent des traités inégaux, dans la mesure où il existait un incontestable déséquilibre des forces en faveur de l’un des négociateurs.

Ces alliances faisaient de toute guerre dans laquelle serait impliqué l’un des signataires, une affaire commune à tous. Cela voulait dire que la France assurait seule la direction diplomatique de l’alliance, qu’il n’y avait jamais, ni sommet des chefs d’États, ni conférence des ministres des Affaires étrangères ou des ambassadeurs. Napoléon faisait savoir à ses alliés qu’il allait entrer en guerre et ceux-ci étaient priés de bien vouloir mettre à sa disposition les contingents militaires convenus. Jamais, par exemple, Napoléon ne consulta ses alliés du système : Italiens, Allemands, Suisses, Polonais, ni ceux hors du système : Prussiens et Autrichiens sur l’opportunité de la guerre de 1812 contre la Russie. Il décida, ils obéirent.

Il n’y avait pas de conversations d’états-majors, ni de commandement intégré. Les généraux étrangers n’étaient absolument pas admis à la préparation des plans de campagne. Leurs troupes, même avec leurs propres uniformes, leur propre encadrement, étaient toutes incorporées dans des corps d’armée français, sous le commandement d’un maréchal ou d’un général français. Jusqu’en 1814, le royaume d’Italie dut ainsi fournir 218.000 hommes, celui de Naples 60.000, l’Espagne 15.000 en permanence, la Confédération du Rhin 120.000, la Suisse 10.000, la Hollande 36.000 et il faudrait encore ajouter les 90.000 Polonais. Disons qu’en gros, alors que l’Empire, c’est-à-dire la vieille France et les pays annexés, dut fournir environ 2.200.000 hommes, les États du système continental en apportèrent au moins, 550.000.

Intégration hégémoniale dans le domaine diplomatique et militaire mais aussi, et cela est plus inattendu, dans le domaine social. En effet Napoléon financera la politique sociale qu’il menait à l’intérieur de son empire à l’aide de ressources fournies par les États du système familial. On sait qu’à partir de la fin de 1805., Napoléon ne cacha plus son intention d’instaurer, dans son Empire, une noblesse de titre et non de race. Dans une première étape, il créa, en faveur des membres de sa famille des principautés et des grands fiefs dont l’assise territoriale était située hors de France. C’est ainsi, par exemple, qu’Elisa reçut, successivement, les principautés de Piombino et de Lucques. Au cours de l’année 1806, Napoléon érigea douze provinces du royaume d’Italie en duchés, grands fiefs de l’Empire français : Dalmatie (Soult), Istrie (Bessières), Frioul (Duroc), Cadore (Champagny), Bellune (Victor), Conegliano (Moncey), Trévise (Mortier), Feltre (Clark), Bassano (Maret), Vicence (Caulaincourt), Padoue (Arrighi), Rovigo (Savary) ; six fiefs dans le royaume de Naples, deux principautés : celle de Bénévent (Talleyrand), et Ponte-Corvo (Bernadotte) et quatre duchés : Gaëte (Gaudin), Otrante (Fouché), Reggio (Oudinot), Tarente (Macdonald), trois fiefs dans les États de Parme et de Plaisance : les trois duchés de Plaisance (Lebrun), Parme (Cambacérès), Guastalla (Pauline Bonaparte), dans la principauté de Piombino, un duché de Massa et Carrare (Régnier). Ces duchés ne consistaient qu’en un titre et à des revenus qui lui étaient attachés, par exemple 100.000 francs de rente annuelle pour les ducs d’Istrie et de Dalmatie. Toutes les rentes attachées à des grands fiefs situés dans le royaume d’Italie, devaient être payées par le budget de celui-ci, ce qui représentait pour lui une charge annuelle de 800.000 F or par an. Quant aux fiefs, situés ailleurs que dans le royaume d’Italie, leur rente était assise sur les revenus de Biens Nationaux affectés à cet effet et qui n’étaient pas vendus. Par exemple, dans la principauté de Lucques et Piombino, des biens nationaux d’une valeur de millions de francs, assuraient les 200.000 F de rente annuelle attachée au duché de Massa et Carrare.

Napoléon se réserva également une partie des revenus des États du système : familial pour servir des rentes en faveur de personnages titrés ou non, de généraux, d’officiers ou de soldats qu’il voulait récompenser, bref pour doter les uns et les autres aux frais de ses alliés. Par exemple, dans le royaume d’Italie, les revenus des Monts-de-piété, et du Montenapoleone, à la fois caisse des dépôts et banque d’État durent, constituer des rentes annuelles à concurrence de 1.200.000 F pour récompenser des militaires français que l’Empereur désignerait. Pour le même motif, le service de rentes, la principauté de Lucques et Piombino, le royaume de Naples, le duché de Parme, durent prévoir sur leur budget une somme annuelle, respectivement de 200.000, un million et 800.000 francs.

Enfin dans les États italiens du système familial, dans le royaume de Westphalie, dans les grands-duchés de Berg et de Varsovie, on établit en tout environ 6.000 dotations-rentes, d’un revenu annuel total de 30 millions de francs (la plupart variaient entre 500 et 15.000 F) destinées là encore à récompenser des militaires français et qui étaient assises sur les revenus de biens nationaux qui, pour ce motif, furent soustraits de la vente.

L’Europe du système continental fut encore plus assujettie à la France dans le domaine économique qu’elle ne l’était politiquement, diplomatiquement, militairement et socialement. Mais alors que les fournitures d’hommes et de subsides, l’assignation de rentes et de dotations avaient toujours fait l’objet des négociations entre la France et les autres États, les mesures économiques imposées par Napoléon le furent sans discussions préalables. Comme cette politique d’intégration économique hégémoniale s’est appliquée aussi bien dans l’Europe du système continental que dans celle du Blocus continental, il importe, maintenant, de présenter celle-ci.

L’Europe du Blocus continental est plus vaste que celle du système puisqu’elle comprend, théoriquement, tous les États du continent. Les « adhésions » au Blocus s’étalèrent du 27 novembre 1806, date à laquelle la ville libre de Hambourg décida d’appliquer le décret de Berlin, au 17 novembre 1810 qui vit la Suède en faire autant. Entre temps avaient adhéré : la Russie, la Prusse, l’Autriche, le Danemark. Certains États eurent une attitude fluctuante : on vit, par exemple, l’Autriche adhérer en janvier 1808, puis se retirer de facto au moment de la cinquième coalition, puis adhérer à nouveau après la paix de Schoenbrunn (14 octobre 1809).

À l’intérieur de cet ensemble, Napoléon a conçu non pas l’organisation économique du vieux continent mais celle des rapports économiques entre la France et tous les autres États, en fonction de deux objectifs bien différents et, en partie, contradictoires ; deux objectifs hérités du Directoire. Le premier, qui n’était autre que le système continental dans ses aspects économiques, tendait à assurer la suprématie de l’économie française en lui réservant une sorte de monopole sur les marchés européens, aux dépens s’il le fallait de l’économie des États du continent, ceux-ci étant véritablement considérés comme des colonies de la France destinés à lui fournir des matières premières et à absorber les produits de son industrie. Le second objectif économique que Napoléon voulait atteindre tendait à associer tous les États continentaux à la guerre qu’il menait contre l’industrie et le commerce de l’Angleterre, dans le but de contraindre celle-ci à une paix qu’il ne parvenait pas à lui imposer par les armes. Le Blocus continental visait à lui en fournir les moyens.

Le Blocus continental a permis d’esquisser, plus que de réaliser, une union économique du continent, dirigée certes contre l’Angleterre mais qui, avant tout, devait jouer au bénéfice de l’économie française. Napoléon exigeait, de ses associés, des efforts et des sacrifices pour soutenir sa lutte contre la puissance économique anglaise mais sans renoncer à subordonner les intérêts de leurs propres économies à ceux de l’économie française. À cause de cette ambiguïté, il devait décevoir bon nombre d’Européens et, finalement, échouer.

Avant la mise en place du Blocus continental, le 21 novembre 1806, Napoléon poursuivit la politique qu’il avait héritée du Directoire, mais avec infiniment plus d’efficacité. Il appliqua, dans toute sa rigueur, la loi du 31 octobre 1796, déjà évoquée et qui, sous le prétexte de prohiber ceux originaires d’Angleterre, frappait tous les produits fabriqués venant de l’étranger même des pays neutres ou alliés de la France. Deux États allemands alliés : la Saxe et le duché de Berg furent particulièrement atteints par ces mesures. Par la contrainte diplomatique, certains États comme la Turquie ou le Portugal furent tenus, sans réciprocité, d’accorder la clause de la nation la plus favorisée aux marchandises françaises. Seuls les produits fabriqués français pouvaient être admis dans le royaume d’Italie. Par la pression diplomatique, toujours, certains États alliés ou neutres furent contraints à fermer leurs frontières aux marchandises anglaises : ce fut le cas de la Hollande, de l’Espagne, du Portugal, du royaume de Naples et même, en 1805, de la Prusse qui, pourtant était hors du système continental. À plusieurs reprises, la neutralité de certains États fut violée par les armées françaises qui les envahirent pour faire la chasse aux produits anglais. Ce fut, en particulier, le cas des villes hanséatiques. Pour les mêmes raisons, Gênes fut annexée à la France, Joseph placé sur le trône de Naples, Louis sur celui de Hollande.

À aucun moment, Napoléon n’envisagea d’établir, entre les États du système continental, ses alliés sur le plan diplomatique et militaire, une union douanière, sorte de marché commun ou de zone de libre échange avant la lettre. Il maintint toujours, en France, un système prohibitionniste qui jouait même contre ses alliés. En revanche, il empêchait ses mêmes États de frapper les produits français de taxes trop lourdes, c’est ce qui arriva par exemple avec le royaume d’Italie, l’Espagne de Joseph, le royaume de Naples de Murat. Il n’hésita pas à imposer des traités de commerce « inégaux » à certains États alliés. Le royaume de Naples, par exemple, ne pouvait expédier son coton que vers la France, de même le royaume d’Italie avec sa soie brute et ses excédents de blé et de riz. Il fut interdit à la Suisse, à la Bavière, au royaume d’Italie, pourtant alliés de la France, de venir s’approvisionner en soie brute dans le Piémont devenu français, celui-ci devant réserver sa production à la soierie lyonnaise.

Napoléon usa aussi de la contrainte pour empêcher les États satellites de faire court-circuit dans le système continental. Il s’opposa toujours à la conclusion d’accords économiques entre ses alliés. C’est ainsi qu’il interdit au grand-duché de Berg de vendre les produits de son industrie dans la péninsule italienne, chasse-gardée de l’industrie française. En 1808, il obligea la Bavière et le royaume d’Italie à rompre un traité de commerce qu’ils avaient signé car il craignait que, par l’intermédiaire de la Bavière, n’entrent en Italie des produits industriels de Saxe ou d’autres régions de l’Allemagne qui auraient pu concurrencer les produits français. Il empêcha, pour les mêmes raisons, le Wurtemberg de signer un accord commercial avec le royaume d’Italie. Donc, même à l’intérieur de l’Europe du système continental, Napoléon ne chercha pas à construire un grand marché unique, une union économique, au contraire, tous ses efforts tendirent à assurer une position dominante à l’économie française.

Dans l’Europe du Blocus continental, la politique française resta la même. On doit définir le Blocus continental, annoncé par le décret de Berlin du 21 novembre 1806, comme l’ensemble des mesures politiques, militaires, diplomatiques, prises unilatéralement par Napoléon pour amener l’Europe à appliquer aux marchandises anglaises les mesures de prohibition dont elles étaient déjà l’objet en France. C’était l’extension à tout le continent, mais sans consultation des pays intéressés, de la législation douanière en usage auparavant à l’intérieur d’un seul. Les États européens ne furent pas davantage associés à l’élaboration des décrets qui, de 1808 à 1810, vinrent compléter celui de Berlin p; ils n’eurent donc d’autre issue que de s’y associer de plein gré ou par la contrainte.

Il se trouve que, pour développer cette politique anti-anglaise, Napoléon pouvait s’appuyer sur les aspirations d’une large fraction de l’opinion publique continentale, depuis longtemps hostile à l’Angleterre, surtout dans les pays en voie d’industrialisation comme la Prusse, la Saxe, etc. Avant le décret de Berlin, de nombreux ouvrages ou articles de revues de politique et d’économie politique avaient été publiés en Allemagne pour dénoncer l’hégémonie commerciale, le monopole industriel et la tyrannie maritime de l’Angleterre. Même le philosophe Fichte qui devait, plus tard, se révéler, un des plus farouches adversaires de Napoléon y était allé de sa plume en 1804/1805. Il se trouvait que ces sentiments anti-anglais s’accompagnaient, presque toujours, du souhait de voir la France prendre la tête d’une coalition économique contre la Grande-Bretagne. Donc, au départ, Napoléon rencontrait une large approbation dans sa lutte économique contre l’Angleterre. Il devait, malheureusement, gâcher cette chance.

Tout d’abord il voulut agir seul, sans consulter ceux qu’il appelait à lutter à ses côtés. Cette coalition anti-anglaise entre la France et les autres États du continent ne fut dotée d’aucune institution, ni délibérante, ni d’exécution, puisque les décisions et leurs mises en application dépendaient de l’Empereur et de lui seul. Il tenta d’imposer, à tous les états, l’application aux produits de l’industrie et du commerce anglais, le régime dont ils étaient l’objet en France, c’est-à-dire la prohibition et, à partir de la mise en application du décret de Fontainebleau (18 octobre 1810), la destruction, par le feu, de tous les produits fabriqués qui viendraient à être saisis. Pour le reste, chaque État organisait son commerce extérieur à sa guise à la condition, toutefois, de ne pas prendre de mesures défavorables aux produits français. S’il n’y eut jamais d’union douanière, il y eu du moins, dès le décret de Berlin, une législation douanière commune contre les produits anglais, dans les pays qui adhérèrent au Blocus continental et dans ceux occupés par les soldats, voire les douaniers napoléoniens.

Napoléon, en particulier, s’obstina à traiter les produits industriels venant des pays participant au Blocus, comme s’ils étaient des produits anglais. Bref, il demandait aux autres des sacrifices, sans leur offrir de compensations en retour. Il se refusa, toujours, à prendre en considération les intérêts économiques vitaux des nations autres que la France. Le Blocus continental pouvait enrichir les nations européennes p; en fait bien des Européens firent fortune grâce à lui p; mais le système continental, lui, dans ses aspects économiques tendait à les étouffer sans les enrichir. De même que, politiquement, Napoléon voulut « s’entourer de vassaux et non d’alliés, dans le domaine économique il ne connaissait pas d’amis mais seulement des tributaires ».

Dans ces conditions, il est facile de comprendre que bien des États répugnèrent à appliquer le Blocus dans toute sa rigueur ; Napoléon devait en faire l’expérience même avec les membres de sa famille qu’il avait installés sur un trône. Ce front commun anti-britannique, trop souvent, ne devait être qu’une fiction. C’est sous la pression diplomatique accompagnée souvent de la menace d’intervention militaire que la plupart des récalcitrants : l’Espagne, l’Autriche, la Prusse, la Suède se soumirent aux décisions de l’Empereur. On vit même Napoléon installer des douaniers français en territoire neutre : ainsi dans les villes hanséatiques en 1806, puis en Poméranie suédoise, dans les duchés de Mecklembourg, dans les États du Pape avant leur annexion. Les troupes françaises furent parfois conduites à lancer de vastes razzias dans les territoires soupçonnés d’abriter des marchandises anglaises de contrebande. La plus spectaculaire eut lieu en novembre 1810, à Francfort, les Rothschild furent parmi les victimes. Plus d’un État soupçonné de tiédeur dans l’application du Blocus y perdit son indépendance : les États du Pape, annexés en 1808, la Hollande, les territoires hanséatiques et certaines principautés de l’Allemagne du nord incorporés en 1810, la Catalogne enlevée à l’Espagne en 1812.

Toutes ces mesures, de même que la pénurie et la cherté des marchandises entraînées par le Blocus, rendirent celui-ci très impopulaire et d’autant plus que l’on sentait bien que Napoléon n’avait en vue que les intérêts de l’économie française. Par exemple, avant d’être annexées à l’Empire, les villes hanséatiques : Brême, Hambourg, Lübeck, avaient été contraintes de n’accepter que les produits industriels français et de refuser l’entrée de leur territoire aux produits fabriqués allemands.

Napoléon appelait donc le continent à s’unir contre l’économie britannique et, dans le même temps, faisait tout pour assurer la prépondérance de l’économie française. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de faire de l’Europe une vaste zone de libre échange bien protégée, à l’extérieur, contre la concurrence britannique. Le besoin d’une monnaie commune, voire simplement celui d’un système unifié des poids et mesures ne se faisait pas sentir. Il y avait d’un côté, l’immense France napoléonienne, bien protégée à ses frontières par une législation douanière prohibitionniste, à l’intérieur de laquelle les marchandises circulaient librement, et de l’autre, il y avait le reste de l’Europe, pourvoyeur de l’Empire français en matières premières et débouché pour les produits de son économie. Cette Europe qui faisait face à l’Empire français restait cloisonnée par des lignes de douanes protectionnistes, Napoléon s’opposant à tout projet d’union douanière entre ses différents États.

Ni union économique entre la France et les autres, ni union économique entre les États constituant le reste de l’Europe, mais une hégémonie économique de la France, non accompagnée d’une intégration économique au sens que nous pourrions aujourd’hui donner à ce terme : tel était donc, en ce domaine, le bilan de l’uvre napoléonienne que l’on pourrait caractériser d’une formule : « assujettissement organisé de l’économie des États européens aux intérêts de l’économie française ».

Faut-il pour autant condamner, d’un strict point de vue européen, tous les aspects de la politique napoléonienne ? Absolument pas. Et cela pour plusieurs raisons, disons qu’elle a laissé des traces profondes et ensuite qu’elle a transmis des leçons pour l’avenir.

L’héritage napoléonien n’est pas mince. Il ne fait aucun doute que l’effort d’uniformisation par la modernisation, entrepris par Napoléon a été, en gros, apprécié par les peuples. On peut dire qu’en 1814, ceux-ci ont voulu se débarrasser des charges que faisait peser sur eux la domination napoléonienne tout en conservant les avantages qu’elle avait apportés. Ainsi dans les pays vassalisés comme la Bavière, le Wurtemberg, les souverains ne sont-ils pas revenus sur les réformes politiques et sociales qu’ils avaient accordées à leurs peuples, à l’exemple napoléonien. Dans les pays qui avaient été confiés à des princes français, à l’exception de l’Espagne et du royaume de Naples, les nouveaux souverains, après 1815, n’ont pas touché aux réformes de l’époque napoléonienne. Dans les pays annexés qui ont été enlevés à la France pour la ramener à ses frontières de 1789, les nouveaux maîtres, à l’exception du pape, ont fait de même. Ainsi, dans une large partie de l’Europe, cette uniformisation des institutions et des structures sociales, notamment l’abolition du régime féodal a-t-elle survécue à l’éphémère domination napoléonienne, ce qui à plus ou moins long terme devait entraîner, partout, la disparition de l’Ancien Régime, même s’il fallut souvent attendre un peu plus de trente ans pour que cela arrive.

Bon gré mal gré, la domination napoléonienne a également donné naissance à l’idée qu’il pouvait exister une unité économique européenne. Les États européens ont alors commencé à sentir que des liens économiques pouvaient les rattacher les uns aux autres. Napoléon a ouvert des brêches dans bien des murailles qui entravaient le commerce international et, par là-même, il a été le précurseur d’une évolution ultérieure. Sauf en ce qui concerne le sucre et le café, les Européens s’habituèrent à se passer des marchandises britanniques, à se passer aussi des marchés d’outre-mer qui, au XVIIIe siècle avaient permis le prodigieux développement du grand commerce international. Ils comprirent aussi qu’il était également possible d’améliorer les échanges entre les différentes régions économiques du continent. Malgré l’égoïsme économique de Napoléon, son époque vit s’installer une solidarité entre les différentes nations européennes. Les Anglais ne s’y trompèrent pas qui finirent, dans leurs statistiques, par désigner toute l’Europe, y compris la Turquie, par l’expression, « continent soumis au Blocus ». Les Européens soumis à la loi du Blocus furent astreints à une utilisation aussi rationnelle que possible des matières premières et des débouchés que leur laissaient l’exclusion des produits anglais et la fermeture des mers. Ils prirent conscience qu’il pouvait exister entre eux une communauté très réelle des intérêts et ce, malgré, l’égoïsme français dont ils étaient les victimes.

La domination napoléonienne a aussi laissé des infrastructures qui matérialisaient sur le terrain cette communauté d’intérêts et qui, ultérieurement, favoriseront le développement économique de bien des pays d’Europe. En raison de la paralysie croissante des liaisons maritimes, les communications par voie continentale prirent toute leur importance : les fleuves et les routes remplacèrent les mers. C’est alors que, de 1804 à 1831, fonctionna la première institution internationale chargée d’organiser la navigation rhénane. C’est de l’époque napoléonienne que date le projet d’un canal entre la Baltique et la mer du Nord, il devait relier Lübeck à Hambourg, puis être prolongé jusqu’au Rhin et à la Meuse. On commença à le creuser en Rhénanie française entre Meuse et Rhin, mais la crise économique de 1811 arrêta les travaux. Il appartiendra à l’Empire allemand de réaliser la liaison Rhin-Elbe-Oder et la liaison Baltique et mer du Nord.

La fermeture des mers poussa aussi à l’amélioration du réseau routier. C’est à l’époque napoléonienne que fut construite la nouvelle route longeant la rive gauche du Rhin, que furent ouverts dans les Alpes, le Mont-Cenis, le Simplon, le Mont-Genèvre que, le long de la Méditerranée, fut tracée la corniche reliant la France à l’Italie. À travers les Provinces Illyriennes, fut construite une route qui devait servir au transport des cotons d’Orient entre Salonique et Trieste. Il s’y ajouta la route Napoléon, le long du littoral dalmate entre Doubrovnik et Cattaro. Toutes ces routes balkaniques devaient, jusqu’à l’avènement des chemins de fer, rappeler les douaniers de Napoléon et l’éphémère domination économique de la France à l’époque du système continental.

Enfin la politique napoléonienne a laissé des leçons. Elle a d’abord enseigné ce qu’il ne fallait pas faire : tenter une union des puissances européennes au profit d’une seule et pratiquer, sous le couvert d’une alliance, une politique d’exploitation de ses partenaires. Elle a enseigné que, pour être solide, cette entente devait être réalisée entre pays ayant atteint à peu près le même stade de développement, faute de quoi, elle risquait d’installer l’hégémonie des plus forts sur les plus faibles. Ensuite la politique napoléonienne eut le mérite de montrer quels avantages pouvait apporter la constitution d’un immense marché comme celui que formait l’Empire des 130 départements, à l’intérieur duquel les marchandises circulaient librement et qui était, à ses frontières, bien protégé contre la concurrence étrangère par un tarif douanier hautement protectionniste. Ces deux aspects devaient influencer profondément la pensée économique après, la chute de Napoléon, le Zoollverein allemand, presque immédiatement, le Marché commun de l’Europe des Six, beaucoup plus tard, devaient sortir de ces réflexions, à l’origine plus ou moins lointaine desquelles on trouve les expériences vécues à l’époque napoléonienne.

Cela ne doit pas faire oublier le fait que les soldats et les douaniers de Napoléon ne firent pas l’Europe. On peut dire au contraire que le régime d’occupation militaire, de protectorat, d’exploitation économique que Napoléon imposa aux pays européens a suscité, considérablement développé, parfois poussé à leur extrême fanatisme, des patriotismes nationaux jusqu’alors à peine esquissés. Les soulèvements de l’Espagne, du Tyrol, ceux qui secouèrent le nord de l’Allemagne en 1809 et 1813, en fournissent la preuve. Pour avoir voulu réaliser à sa façon, sous son autorité et à l’avantage exclusif de la France, une Europe homogène et unie Napoléon a rendu, pour longtemps, difficile, la tâche des constructeurs d’une Europe unie de son plein gré, mais il leur a rendu service en leur montrant qu’ils devaient impérativement tenir compte de l’existence des patries et de leurs aspirations légitimes.

Présentation de l’auteur

Roger Dufraisse, agrégé d’Histoire, élève diplômé de la IVe section (Sciences Historiques et Philologiques) de l’École Pratique des Hautes Études avec une thèse consacrée à « la contrebande sur le Rhin de 1798 à 1814 ».

Principales fonctions occupées : Directeur d’Études à la IVe section de l’École Pratique des Hautes Études, Historiographie allemande moderne et contemporaine. Membre de la fondation de l’Historisches Kolleg de Munich. Missions de recherche à l’Université de Berlin (1990).

Principales publications :

Napoléon. Correspondance politique. Édition avec appareil critique et commentaires, Paris, 1970.

Grands notables du premier Empire : Sarre, Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roër, Paris 1970. Napoléon, Paris 1987, Coll. « Que sais-je ? », édit. allemande : « Napoleon, Revolutionär und Monarch », Munich 1994.

Die Deutschen und Napoleon im 20. Jahrhundert, Munich 1991.

L’Allemagne à l’époque napoléonienne. Questions d’histoire politique, économique et sociale, Bonn-Berlin 1992 (Grand Prix de la Fondation Napoléon, 1992).

Bibliographie sommaire

Léon-E Halkin, Napoléon contre l’Europe dans Napoléon et l’Europe, Bruxelles, 1961 (Commission Internationale pour l’enseignement de l’Histoire), pp. 119-124.

Marcel Dunan, La véritable place de Napoléon dans l’Histoire de l’Europe, dans Napoléon et l’Europe, ouvr. cité, pp. 139-152.

Helmut Berding, Napoleonische Herrschafts-und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen, 1806-1813, Göttingen, 1973.

Roger Dufraisse, Régime douanier, blocus, système continental : essai de mise au point, dans Revue d’Histoire Economique et Sociale, XLIVe volume, 1966, n° 4, pp. 518-543.

Napoleonische Wirtschaftspolitik und die Wirtschaft der Rheinbündstaaten, dans Reformen in rheinbündischen Deutschland (Eberhard Weis, édit), Schriften des Historischen Kollegs ; Kolloqium 4, München, 1984, pp. 75-98.

L’intégration économique de l’Europe sous Napoléon Ier, dans Revue de l’Institut Napoléon, n° 412, 1984, pp. 33-44.

Die « hegemoniale » Integrations Europas unter Napoleon I., dans Wirtschaftliche und politische Integration in Europe im 19. und 20. Jahrhundert (Helmut Berding édit.), Göttingen, 1984, pp. 33-44.

Le rôle de l’Italie dans la politique napoléonienne, dans Il principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Reforma dello Stato e Società. Atti del Convegno internazionale (Lucca 10-12 Maggio 1984) a cura de Vito Tirelli, Lucca, 1986, pp. 41-75.

Blocus continental, dans Dictionnaire Napoléon, publié sous la direction de Jean Tulard, Paris, 1987, pp. 219-239.

Monika Senkovska-Gluck : Les donataires de Napoléon, dans La France à l’époque napoléonienne, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, tome XVII, juillet-septembre 1970, pp. 680-693.

Rainer Wohlfeil, Napoleonische Modellstaaten, dans Napoleon I. und die Staatenwelt seiner Zeit. Im Auftrag der Ranke Gesellschaft-Vereinigung für Geschichte im öffentlichen Leben und des Militärgeschichtlic (Wolfgang von Groote édit.) Freiburg/B., 1969, pp. 33-59 hen Forschungsantes.