Changements structurels de l’économie française

Le commerce extérieur fut bouleversé en profondeur. Dans ce domaine, tout commença plutôt mal. À cause des insurrections d’esclaves et de la guerre avec l’Angleterre, le juteux commerce des denrées coloniales s’écroula littéralement. Les ports français de la façade atlantique (Nantes, Bordeaux, La Rochelle) furent ruinés. En 1802, tout le monde espérait, Bonaparte le premier, qu’avec la paix d’Amiens tout repartirait comme avant. Mais le rêve d’une nouvelle prospérité de l’outre-mer disparut dans un bain de sang avec la fin de la désastreuse expédition de Saint-Domingue.

Ensuite, il y eut le fameux Blocus continental. Napoléon entendait mener une terrible guerre économique contre l’Angleterre. Face au Blocus de Napoléon, le Cabinet britannique décida, par les Ordres en Conseil du 11 novembre 1807, d’interdire à tout navire non britannique d’accoster en Europe. Pour les Anglais, il s’agissait de réduire les domaines conquis par Napoléon à une sorte de « désert » économique en privant notamment l’Europe des denrées coloniales (coton, sucre, café, indigo) que vendaient les États- Unis ou les colonies européennes d’Amérique du Sud. Ainsi, on passa d’un commerce colonial qui avant la Révolution était une manne très importante de devises à une pénurie presque complète des approvisionnements sous l’Empire.

Mais, a contrario, l’influence croissante de la France en Europe continentale et les interdictions qui pesaient sur le commerce britannique offrirent des perspectives nouvelles aux industriels français. « La France se couvrit d’une foule d’établissements industriels » note Chabert dans son monumental essai sur les revenus de l’activité économique de 1789 à 1820 (A. Chabert, Essai sur les mouvements des revenus et de l’activité économique en France de 1789 à 1820, Paris, Librairie de Médicis, 1949, p. 361.). L’industrialisation profita à plein du protectionnisme gouvernemental et de la reprise de la demande intérieure après les années très faibles de la Révolution. À titre d’exemple, les deux entreprises emblématiques du secteur du coton, Richard Lenoir et Oberkampf, connurent une expansion de l’ordre de 50 à 100 %. La manufacture Oberkampf sortit ainsi de ses ateliers plus de 1,7 millions d’aunes (Unité de mesure qui équivaut à une longueur de 4 pieds, soit 130 cm environ.) de toiles de cotons imprimées (les fameuses toiles de Jouy) en 1805 contre à peine plus de 800 000, deux ans plus tôt. Guy Lemarchand dans un essai récent confirme cette croissance industrielle : « On peut parler […] d’une première révolution industrielle dès le Consulat et l’Empire, certes nettement moins massive que ce qui se produit alors en Grande- Bretagne mais bien marquée et qui tranche avec les dernières décennies de la monarchie absolutiste » (Guy Lemarchand, L’économie en France de 1770 à 1830, Paris, Armand Colin, 2008.). Les industriels français dominèrent d’abord le marché français. Les importations de produits textiles chutèrent ainsi de 69 millions en 1803 à 11 millions en 1807. Tout puissants sur leur marché intérieur, les produits français furent aussi plus demandés sur les marchés européens. Une croissance industrielle fut donc incontestable. On estime que le revenu de l’industrie doubla passant de 931 millions de francs en 1789 à 1,8 milliards de francs en 1812.

L’industrie ne fut pas le seul facteur de croissance. L’augmentation du pouvoir d’achat des exploitants agricoles et des propriétaires terriens entraîna aussi une consommation plus forte. Depuis 1798, les prix agricoles étaient repartis à la hausse en raison d’une croissance de la demande. Cette tendance résultait d’abord de la hausse sensible de la population malgré la conscription, d’une décélération de l’urbanisation et également d’une pression fiscale moindre sur les biens de consommation. En réponse, l’offre agricole s’était étoffée. Le retour de l’agronomie et la modernisation des petites exploitations renforcèrent les moyens de production. Dans une économie qui restait agricole à près de 80 %, une telle évolution entraîna nécessairement une amélioration sensible de la conditions de vie des Français. Guy Lemarchand estime que l’augmentation de la production agricole se situe aux alentours de 15 à 18 % entre 1789 et 1815.

Les investissements publics réalisés par le régime impérial contribuèrent également au bien-être économique. « Ce n’est point de palais ni de bâtiments que l’Empire a besoin, mais bien de canaux et de rivières navigables », écrivit Napoléon en 1805. De 1804 à 1813, plus de 860 millions furent dépensés par l’État, sans parler des dépenses départementales ou communales. De grandes routes furent tracées : en direction de la Prusse et de Mayence, vers le Nord et la Hollande, vers les Pyrénées et l’Espagne, sur la corniche méditerranéenne et à travers le Simplon, le Mont-Cenis ou le Mont-Genèvre. Les ports militaires de la Manche furent aménagés et notamment celui de Cherbourg. Les canaux n’ont pas été en reste : amélioration des canaux d’Orléans et du Loing, achèvement des travaux des canaux du Rhône au Rhin et de Bourgogne, et création des canaux du Blavet, d’Ille et Rance et de Nantes à Brest. Des ponts furent jetés sur la Durance, la Drôme, le Rhône et la construction du grand pont de Bordeaux débuta. Dans la capitale, des ponts sur la Seine (pont d’Austerlitz, pont d’Iéna et pont des Arts), plusieurs quais (dont celui d’Orsay ou Desaix), des places et avenues ont été créés et le quartier des Tuileries profondément remanié. Enfin, le Corps impérial des Ponts et chaussées dirigea la création de deux villes : La Roche-sur-Yon (Napoléon) et Pontivy (Napoléonville). Sous la houlette de cette prestigieuse institution, la France se dota de voies de communications remarquables. L’amélioration de la circulation des biens et des personnes constitua un premier pas essentiel sur le chemin de la Révolution industrielle.

Rajoutons qu’une telle amélioration des voies de communication fut bénéfique pour l’industrie des transports. Le monde de la route (auberges, relais de postes) y trouva son compte. Du même coup toutes les activités se rapportant au cheval en profitèrent également – Daniel Roche dans son dernier ouvrage consacré au noble animal en a recensé plus d’une vingtaine (Daniel Roche, La culture équestre de l’occident XVIe-XIXe siècles, Paris, Fayard, 2008, t. I, pp. 278-279.). Selon les sources, le cheptel français comptait plus de 2,2 millions de chevaux dès 1805, 2,5 millions en 1812-1813 (et même 4 millions dans toute l’étendue de l’Empire) contre moins de 2 millions en 1791. Cette progression sensible de la population des équidés est un autre indice de croissance. L’armée en « consommait » évidemment une grande quantité et rien qu’entre l’an XI (1803) et 1810, le Trésor public dépensa un peu plus de 52 millions de francs pour la remonte.

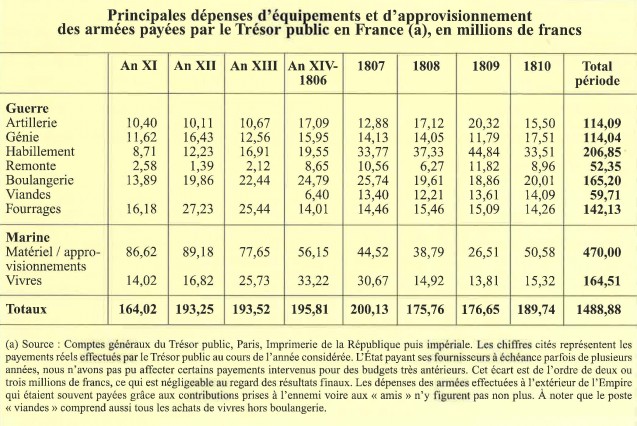

De manière générale, les dépenses militaires ont également soutenu la croissance de l’Empire français. Chaque année, l’État achetait des matériels et des approvisionnements pour un montant oscillant entre 160 et 200 millions de francs (voir le tableau inédit ci-dessous). Cette masse d’ar-gent injectée dans l’économie équivalait à 3 ou 4 % du Revenu national français estimé aux alentours des 5 milliards de francs. En un peu plus de huit années, presque 1,5 milliard de francs ont été ainsi dépensés. La Marine absorba une grande part des capacités de paiements du Trésor public (470 millions pour les matériels et les approvisionnements et 164 millions pour les vivres des marins). Les dépenses pour l’habillement de la Grande Armée (207 million ), l’artillerie et le génie (114 millions) furent aussi très importantes. Les industries du bois, de l’acier, du textile mais aussi l’agriculture profitèrent à l’évidence de cette manne récurrente.

L’économiste A. Chabert, auteur d’un monumental Essai sur les mouvements des revenus et de l’activité économique en France (A. Chabert, Essai… , p. 426), se montra presque dithyrambique dans la conclusion de son précieux ouvrage : « En résumé, la vie économique française, entre 1798 et 1820, bénéficie d’un progrès matériel certain, qui se reflètera dans tous le compartiments de l’activité humaine et dont profiteront, bien que dans une proportion variable et inégale, toutes les classes sociales. ». D’après lui, les revenus des Français s’accrurent de 25 % environ pendant cette période. Sauf que… Chabert s’est trompé dans son calcul. En reprenant récemment ses chiffres, l’économiste Jean-Charles Asselain n’arrive qu’à une croissance de 3,4 %, soit une quasi stagnation (Jean-Charles Asselain, « Mouvements

des salaires réels (1789-1815) et modèle de croissance économique français pendant la Révolution » dans État, finances et économie pendant la Révolution française, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1991, p. 500.). L idée selon laquelle l’expansion des années 1800-1810 fut très forte avant la récession des années suivantes est sans doute à revoir. Ainsi, l’année 1809 n’a peut-être pas été si prospère que cela.

Des indices économiques inquiétants

Avec autant d’atouts, la croissance française sous le Consulat et l’Empire aurait du ressembler à un long fleuve tranquille. Il n’en fut rien. Les crises succédèrent aux périodes d’embellie et inversement. On considère généralement que les années 1801-1804 et 1807- 1810 sont caractérisées par une importante prospérité économique tandis que les périodes 1805- 1806 et surtout 1811-1814 sont constituées de crises économiques ou financières, voire des deux en même temps. Le moteur de la croissance française aurait donc connu d’importants ratés. Pour l’année qui nous intéresse, 1809, le cycle court de prospérité économique 1800-1810 (si on excepte les petites crises de 1802/1803 et de 1805/1806) arriverait donc presque à son terme. Aucun chiffre global n’a jamais pu valider cette analyse. Cet hypothèse se fonde sur le nombre des faillites, les statistiques du commerce extérieur ou sur des analyses empiriques (témoignages, correspondances commerciales, etc.).

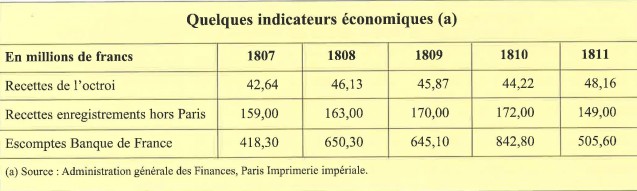

Les chiffres des recettes fiscales pourtant publiés chaque année sous le Consulat et l’Empire ont été jusqu’ici peu ou pas du tout pris en compte. C’est regrettable car ils sont plein d’enseignements. La première série que nous présentons dans cette étude, totalement inédite, concerne l’octroi de villes entre 1807 et 1811. Cet impôt destiné à financer les communes taxait cinq catégories de produits : boissons et liquides, comestibles, combustibles, fourrages et matériaux. La perception des taxes se faisait à l’entrée (barrières, bureaux) ou dans un bureau au centre de la commune sur déclaration du contribuable. Sous le Consulat et l’Empire, plus de 2 000 communes, dont les plus importantes (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux), avaient mis en place un octroi. Chaque année, de plus en plus de communes choisissaient de financer leurs dépenses par le biais de ce prélèvement fiscal. Compte tenu de l’assiette de l’impôt, l’octroi est un excellent indicateur indirect de l’activité économique. En effet, une augmentation significative des recettes de cet impôt témoigne de l’intensité des échanges et partant, de la progression du revenu de plusieurs activités économiques. À l’inverse, une raréfaction des échanges est un indice quasi certain d’une récession générale.

À l’examen des chiffres, on peut constater que si en 1808 l’octroi progressait encore (+ 8 %), il stagne voire régresse un peu à partir de 1809 (- 0,5 % puis – 3,4 %). Ce n’est qu’en 1811 que les recettes augmentent à nouveau sensiblement (+ 8,9 %). Mais dans le même temps, suite à la réforme de cet impôt en 1810, le nombre de communes ayant adopté l’octroi augmenta sensiblement, probablement dans les mêmes proportions. Aussi, on peut estimer que sur une période de cinq années, entre 1807 et 1811, la circulation des marchandises est au mieux un peu plus importante que depuis la fin du Consulat et au pire en légère régression (voir tableau ci-dessus). Cette quasi-stagnation économique se confirme avec une autre série de chiffres provenant de l’administration fiscale, ceux de l’administration de l’enregistrement et des domaines que Thierry Lentz a présentée dans son troisième tome de la Nouvelle Histoire du Premier Empire (Thierry Lentz, Nouvelle Histoire du Premier Empire, Paris, Fayard, 2007, t. III, p. 571.). Cette administration recouvrait outre les droits d’enregistrements qui taxaient principalement les transactions immobilières, les donations et les successions comme aujourd’hui, mais aussi le droit de timbre qui était perçu sur tous les actes (publics, judiciaires, sous seing privé ou commerciaux) de la vie courante et les revenus des domaines forestiers et agricoles de l’État, à travers notamment les coupes de bois. Ce type de recettes fiscales reflète également le niveau d’activité économique d’un pays. Pour une meilleure comparaison, l’auteur a pris le soin d’exclure dans son étude les départements qui n’étaient pas encore annexés en 1803 ainsi que les recettes de la caisse de Paris trop influencée par des opérations financières sans rapport avec l’activité commerciale.

D’après ces chiffres, si l’année 1809 apparaît nettement meilleure que les deux années précédentes (+ 4 % par rapport à 1808 et + 7 % par rapport à 1807), en revanche, elle reste bien inférieure aux années 1803 et 1804 pour lesquelles la régie avait encaissé respectivement 181 et 196 millions de francs. Malgré cette remontée en 1809, on resta encore loin du niveau de recettes observée à la fin du Consulat et au tout début de l’Empire. La baisse entre 1804 et 1809 atteint en effet 14 %.

Autre série qui confirme ce point de vue : l’évolution du montant total des escomptes commerciaux accordés par la Banque de France. Ces données sont elles aussi fortement corrélées avec le niveau d’activité dans le grand commerce et l’industrie. Il arrivait fréquemment que les commerçants, industriels ou négociants aient besoin d’un crédit. Lorsqu’ils achetaient par exemple de la matière première ou des marchandises, la plupart d’entre eux ne peuvent en effet payer comptant. Au lieu de remettre de la monnaie métallique, les acheteurs s’engageaient à honorer leur dette à une date précise, généralement éloignée de quelques mois de la conclusion de l’affaire, en signant un effet de commerce (billet à ordre ou traite). Le fournisseur avait alors la possibilité de faire racheter cet effet par une banque en présentant son papier commercial à l’escompte. Contre un intérêt variable (de l’ordre de 4 à 6%), la banque, en l’occurrence la Banque de France, avançait alors les fonds au porteur de la traite ou du billet à ordre soit en lui remettant des espèces, soit en lui remettant des billets de banque. Pour les années qui nous intéressent, la Banque escompta beaucoup plus d’effets de commerce en 1808 (650 millions) et 1809 (645 millions) qu’en 1807 (418 millions). Mais on était loin du niveau atteint en l’an XIII (1805) avec un total d’escompte de plus de 847 millions de francs. Un tel chiffre ne se renouvela qu’en 1810 (843 millions) mais l’embellie fut de courte durée puisque l’année suivante, on retomba à 505 millions de francs.

Une conjoncture trop lourde freine l’expansion

En 1809, la France impériale était en prise avec deux évolutions contradictoires. Si un grand nombre de facteurs structurels encourageait la croissance économique, en revanche plusieurs influences conjoncturelles contrariaient à l’évidence la marche en avant de l’économie française, comme en témoignent les recettes de l’octroi, les droits de douanes ou l’escompte total de la Banque de France. La succession des guerres continentales inquiéta d’abord l’opinion. Depuis 1805, chaque année amenait en effet une guerre nouvelle. Il y eut la première campagne d’Autriche, puis le conflit avec la Prusse (1806), l’affrontement avec la Russie (1807), l’affaire d’Espagne (1808) et enfin la seconde campagne d’Autriche (1809). Difficile dans ces conditions pour tout investisseur voire même pour un agent économique de base d’avoir une confiance à toute épreuve en l’avenir. En outre, la France avait subi en 1805 une crise financière majeure. Le public s’était pressé aux portes de la Banque de France pour réclamer l’échange de leurs billets par des pièces d’or ou d’argent et le système financier fut sur le point de sombrer. Le financement de l’État en fut profondément affecté et les principaux pourvoyeurs de fonds du Trésor par ailleurs engagé dans le même temps avec l’Espagne n’avaient été sauvés que par des tours de passe-passe peu réglementaires. Napoléon avait alors accusé la « bêtise » du ministre du Trésor public d’alors, Barbé-Marbois, ou la « friponnerie » d’un financier du régime, Ouvrard. Mais à y regarder de plus près, le seul fautif était l’Empereur lui-même (Voir notre ouvrage, Le prix de la Gloire – Napoléon et l’argent, Paris, Fayard, 2007.). Dès que Napoléon avait entrepris des projets de grande envergure comme le débarquement en Angleterre ou la guerre continentale, l’argent s’était dérobé. S’il l’avait quelque peu « canalisé » en France grâce à son système fiscal, tout restait à faire pour aller au-delà d’un simple équilibre du budget en temps de paix.

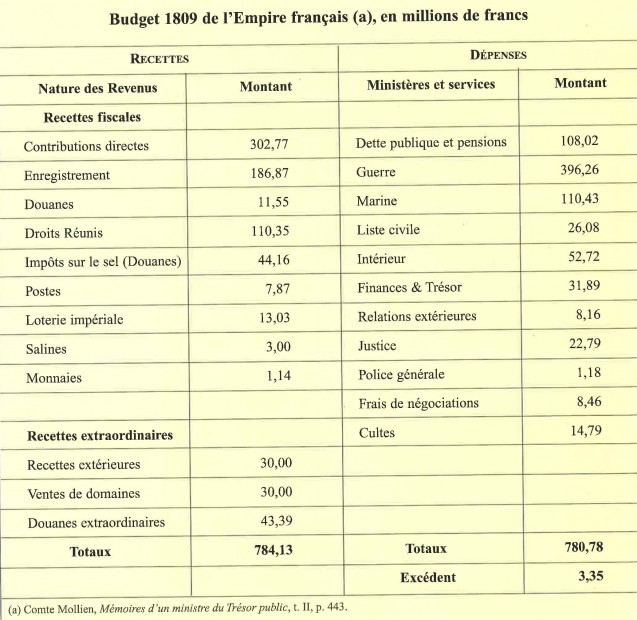

Les contributions prises à l’ennemi permirent un temps de cacher cette insuffisance. L’Autriche, la Prusse et l’Allemagne furent lourdement imposés. Sans les centaines de millions saisis par l’intendance militaire, le Trésor public aurait été incapable de payer l’épopée guerrière de Napoléon. Mais avec l’accumulation des conflits, même cette solution fut insuffisante. La guerre d’Espagne qui n’était pas profitable du tout commençait en 1809 à creuser les finances publiques et la seconde campagne d’Autriche engagée la même année fut également « décevante » de ce point de vue. « Cette campagne ne m’a pas rendu autant que la précédente » écrivit d’ailleurs Napoléon à son ministre du Trésor public, Mollien, le 5 octobre 1809 (Lettre à Mollien du 5 octobre 1809, Correspondance. no 15 901.). Dans ces conditions, le budget 1809 fut fortement déficitaire. Napoléon, comme à son habitude, parvint à boucher les trous grâce à une affectation d’une partie des recettes de l’année… 1811 (43 millions de francs de droits de douanes extraordinaires). Même les ventes de domaines (30 millions) et les habituelles recettes extérieures (30 millions) n’ont pas suffi à éviter un déficit cette année-là.

Même en mettant sa démission dans la balance, Gaudin n’avait pas réussi à réintroduire les taxes sur la consommation sous le Consulat. Bonaparte était resté inflexible et ne voulut pas ressusciter ces anciens impôts si décriés sous l’Ancien Régime. La fameuse gabelle ou encore les aides (taxes sur l’alcool) avaient en effet contribué à affaiblir la popularité de Louis XVI. Mais nécessité faisant loi, ce beau principe commença par être écorné puis complètement abandonné. En avril 1802, le tabac fut timidement taxé à la production. Puis vinrent les boissons, avec des rendements meilleurs mais beaucoup de précautions étaient prises afin de ne pas froisser l’opinion publique. Les taxes sur l’alcool, par exemple, étaient perçues seulement durant les six semaines de la fabrication du vin et avec un taux modéré de 0,4 francs par hectolitre à l’achat. Vint enfin le tour du sel. La loi du 24 avril 1806 établissait une charge de 2 décimes par kilogramme de sel à la production. La taxe se voulait toutefois plus simple et moins contraignante que la gabelle.

Un recours plus massif à ces contributions fut décidé en 1807. Gaudin s’expliqua dans l’exposé des motifs de son projet : « Les droits dont je propose la suppression seront utilement remplacés par celui à percevoir au mouvement des boissons, […] et par l’augmentation des droits au débit, qui n’entraîne aucun inconvénient pour le propriétaire, et fait porter la contribution uniquement sur les consommateurs ; ce qui la rend à peu près insensible. » (Administration des Finances de I’Empire français, Paris, Imprimerie impériale, 1807.) Dans son exposé, Gaudin avait peint les choses en rose. Le glissement des impôts n’avait pas pu être insensible. En 1809, leur revenus dépassèrent les 154 millions de francs soit près de 3 % du Revenu national de l’époque. Ce taux est supérieur à ce que représente aujourd’hui le poids de l’impôt sur le revenu par rapport au P.I.B. Avec un tel prélèvement, ce que Napoléon injectait dans l’économie grâce aux dépenses de guerre était donc repris et même au-delà avec l’instauration des droits réunis.

Cette réapparition des contributions indirectes se traduisit aussi par d’infinies tracasseries administratives. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le nouveau Code des Droits réunis qui comprenait dès l’origine deux gros volumes de respectivement 624 et 744 pages. L’une des mesures les plus vexatoires prises à l’encontre des récoltants était assurément le droit d’inventaire : « Les employés de la Régie avaient le droit de perquisitionner dans les caves suivant la récolte. Les préposés, pour faire leur inventaire dans les caves, étaient munis d’une longue mèche recouverte de cire servant à s’éclairer, dite rat de cave ; par dérision, les agents du fisc furent rapidement surnommés les rats de caves. » (Pierre-François Pinaud, « Chuchotement, cris et rébellions antifiscales (1790-1814) », 80 ans de glanes d’histoire financière dans la Revue du Trésor, Éditions du Trésor, 1999, p. 132.). En outre, les taxes sur de l’alcool en provenance de départements limitrophes avoisinaient dans les grandes villes comme Paris un taux de 94,1 % du prix de vente.

En fait, le libéralisme dans les échanges, la libre circulation des marchandises ne furent jamais à l’ordre du jour ni sous le Consulat et encore moins sous l’Empire. À côté des taxes sur la consommation, l’espace économique européen était en train de se transformer en champ d’expérimentation douanier pour un Napoléon désireux de privilégier envers et contre tout l’Empire français. Même en 1803, lors de la paix d’Amiens, la France ferma jalousement ses frontières, avec un protectionnisme digne de Colbert et que la Révolution avait déjà partiellement mis en place. Comme ses prédécesseurs, Napoléon allait donc se servir de la fiscalité douanière comme arme économique. « Vous verrez dans la loi sur les douanes le soin qu’on a mis à protéger notre commerce, nos manufactures, et à mettre autant qu’il dépend de nous, des bornes à la prospérité des manufactures de nos ennemis » déclara Champagny devant le Corps Législatif en 1806 (Exposé sur la situation de l’Empire, Paris, Imprimerie impériale, 1806.). « C’était là dans le système continental, tel que Napoléon le conçut d’après la tradition révolutionnaire pour ressusciter la prospérité française sur les ruines du monopole britannique, et tel, que cette même année, le décret de Berlin achevait de l’élaborer, le côté protecteur défensif. Mais il a été tout autre chose encore, un instrument d’attaque et de conquête économique » note Marcel Dunan (Marcel Dunan, Le système continental et les débuts du royaume de Bavière (1806-1810), p. 325.).

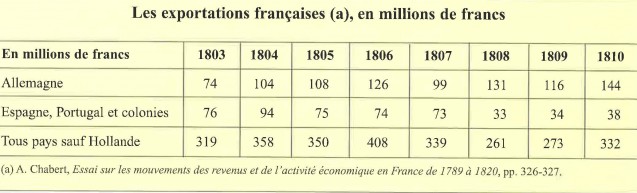

L’expansion commerciale française « dos à la mer », nous ‘avons souligné, fut bénéfique pour l’industrie. D’importants marchés furent conquis, en Allemagne notamment. Le commerce extérieur français passa ainsi dans cette partie de l’Europe de 7 4 millions de francs en 1803 à plus de 144 millions en 181 O. En sept ans, il avait donc presque doublé. En revanche, la tendance fut exactement inverse avec la péninsule ibérique. Dans le même laps de temps les exportations chutèrent de plus de moitié. En 1803, on exportait pour plus de 76 millions de francs, sept ans plus tard, le chiffre n’était plus que de 38 millions. Pour l’année 1809, le chiffre du cumul des exportations vers l’Allemagne et la péninsule ibérique (150 millions de francs) est identique à celui de 1803. Pour l’ensemble du commerce extérieur en 1808 et 1809 (si on retire la Hollande), les résultats furent même très mauvais avec respectivement 261 et 273 millions de francs contre 408 millions de francs par exemple deux ans plus tôt en 1806. A chaque baisse importante, plusieurs points du revenu national furent encore perdus. Ce qui fut gagné d’un côté avec l’industrie fut donc en partie perdu de l’autre avec notamment de moindres exportations agricoles.

Le Blocus, jusqu’alors seulement partiel, se généralisa avec le texte du 21 novembre 1806. Il avait vocation à s’étendre à toute l’Europe. Un décret signé à Milan, le 1 7 décembre 1807, compléta le dispositif. Désormais tout bateau ayant souffert la visite de contrôleurs britanniques ou ayant touché un port du Royaume-Uni était considéré comme anglais et donc susceptible d’être confisqué par les douanes. La mesure fut étendue à tout navire se réclamant des États-Unis par le décret du 17 avril 1808, ce pays ayant prohibé de son côté tout commerce avec l’Europe. Lors de son voyage à Bayonne en avril 1808, Napoléon s’arrêta quelques jours à Bordeaux. En constatant par lui-même les dégâts économiques engendrés par le Blocus, il décida de financer quinze armements de navires à destination des dernières colonies encore aux mains de la marine française. L’opération fut un échec, sur douze navires partis, la moitié fut capturée. Avec de si faibles secours, la crise devint très grave pour l’économie portuaire.