L’éveil de la conscience humanitaire

Le Second Empire est, on le sait, une période de progrès social (droit de réunion, droit de grève, droit à l’instruction des filles…) et d’humanisation judiciaire (création de l’assistance judiciaire, création du recours gracieux et de la liberté provisoire). De nombreuses sociétés de bienfaisance apparaissent et sont encouragées. Partout en France, à Paris et en province, naissent des institutions de bienfaisance privées qui portent secours aux indigents, aux déshérités et aux minorités (société d’assistance aux convalescents indigents à Rouen, institutions de bienfaisance juives à Strasbourg). À Paris, les catholiques sociaux, au travers de la société de Saint Vincent de Paul, s’attaquent à la misère ; il en est de même du Grand Orient de France que Napoléon III met sous tutelle en y nommant à sa tête l’un de ses proches, le maréchal Magnan.

En Europe, notamment dans les pays industrialisés comme l’Allemagne, l’Angleterre ou la Suisse, les préoccupations sociales vont se manifester aussi par des initiatives privées de type paternaliste, venant souvent de riches personnalités de la noblesse ou de la haute bourgeoisie mais aussi par des dispositions législatives. Napoléon III, l’un des rares à avoir une préscience de la civilisation moderne, n’aime pas la guerre et sa sensibilité s’accommode mal de l’idée des souffrances des soldats, ni a fortiori du spectacle horrible des champs de bataille. Il en fait la triste expérience en participant aux batailles de Magenta et de Solférino. Son dégoût s’exprime en ces mots : « Ces boucheries ne sont plus de notre temps. » En plein milieu du XIXe siècle, les tentatives pour établir des conventions humanitaires entre belligérants sont encore inexistantes : la majorité des soldats blessés et malades sont abandonnés à leur sort. Pourtant, quelques initiatives privées s’organisent pour porter assistance aux soldats délaissés.

Animées d’un extraordinaire sentiment philanthropique, quelques figures exceptionnelles se révèlent : la Britannique Florence Nightingale, en 1854, lors de la guerre de Crimée, se rend sur le terrain avec une quarantaine d’infirmières et prend en mains les soins aux blessés de son pays ; cette intervention a son pendant, du coté russe, avec Hélène Pavlowna. Aux États- Unis, pendant la guerre de Sécession, Clara Barton crée un véritable service sanitaire puis la paix revenue, s’occupera de rechercher les disparus. Elle sera plus tard à l’origine de la Croix- Rouge américaine. Ces admirables interventions restent encore malheureusement ponctuelles et limitées aux nationaux.

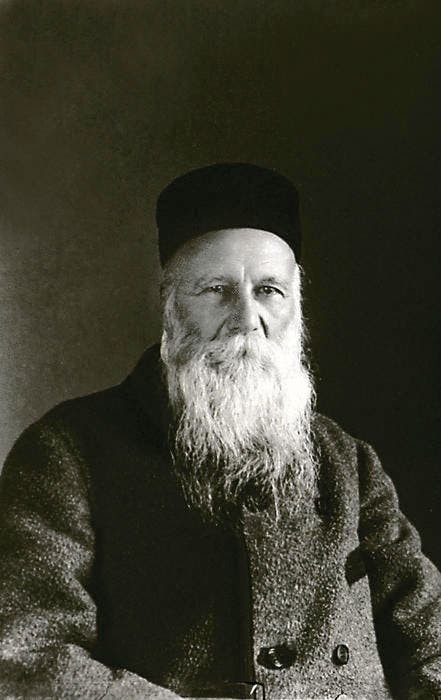

Est-il alors surprenant de voir apparaître dans une Europe en pleine mutation sociale, humaine et structurelle un jeune citoyen suisse, Henry Dunant, un homme inconnu, apparemment ordinaire et sans influence ? C’est à lui que va revenir le mérite d’imaginer un organisme permanent, neutre et à vocation internationale pour venir en aide aux soldats blessés et malades.

Ni penseur philosophique, ni leader spirituel, ni directeur de conscience, il parvient par la seule force de son engagement et de son courage à convaincre ses contemporains de créer un mouvement devenu, de nos jours, la plus importante organisation humanitaire du monde.

→ Les débuts d’un idéaliste

Aîné de cinq enfants, Dunant naît le 8 mai 1828, à Genève, dans une famille bourgeoise calviniste de la ville. Il connaît une enfance heureuse et est élevé avec des principes religieux. Son père, commerçant, est un notable qui consacre beaucoup de temps à la vie de la cité et à l’assistance d’un certain nombre de pauvres.

Lorsqu’il a dix ans, le jeune Dunant entre au collège mais à en croire les registres il n’est pas un très bon élève et doit quitter l’école à 14 ans. C’est un garçon profondément croyant qui s’engage très vite dans l’action sociale. Il consacre ses soirées à visiter les prisonniers et à aider les démunis. Il organise avec des amis un groupe d’études spirituelles et de soutien aux malades indigents qui va prendre, sous le nom d’Union de Genève, une dimension internationale. Il est aussi à l’origine de la Young Men’s Christian Association (YMCA) dont il rédige la charte en 1855.

Après une formation de trois ans chez les banquiers Lullin et Sautter, il devient employé de banque, puis il est envoyé en Algérie pour superviser la compagnie genevoise des colonies de Sétif qui exploite des terres à blé sur des terrains concédés par le gouvernement français. Il se plaît dans le pays, s’y montre actif et fonde, en 1856, sa propre société industrielle après avoir obtenu une concession de terres. Il s’agit de la construction et de l’exploitation de moulins à blé pour lesquels il a besoin d’autorisations de la puissance coloniale française pour accéder à des chutes d’eau nécessaires à leur fonctionnement. La législation en Algérie n’est pas claire et les autorités locales, pas très compétentes, ne se montrent guère coopératives. Dunant attend plus d’un an pendant lequel ses affaires financières ne vont pas très bien.

La bataille de Solférino

En 1858, après avoir pris la nationalité française à Culoz afin de faciliter l’accès aux concessions dont il a tant besoin, Dunant décide de s’adresser directement à l’empereur Napoléon III ce qui n’est pas chose facile, d’autant que ce dernier ne se trouve pas à Paris mais quelque part en Italie.

Sans hésiter, il part à sa recherche dans le nord de l’Italie où Napoléon III conduit avec son allié le roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel II, ses troupes contre l’Autriche. La campagne militaire a jusque-là été un succès : battus à Magenta, les Autrichiens reculent, livrent Milan aux Français quand, brusquement, interrompant leur retraite, ils décident de faire volte-face et d’affronter les Français à Solférino.

Au sud du lac de Garde, le 24 juin 1859, quelque 300 000 soldats sont engagés dans les deux camps. Le massacre se prolonge pendant seize heures : Autrichiens et Franco-Piémontais s’affrontent dans des assauts à la baïonnette sous les rafales des balles de fusil et de boulets de canon. On lutte village après village, maison par maison, sur un front de quinze kilomètres dans des corps à corps impitoyables à l’arme blanche et au pistolet. Les blessés sont achevés sans pitié à coups de crosse de fusil. Les soldats épuisés, mourant de soif, continuent à se battre jusqu’au bout.

Après des heures de combat indécis où chacun espère la victoire, les Autrichiens cèdent enfin et battent en retraite sous le feu des canons français qui les arrosent depuis les collines environnantes. On dénombrera pas moins de 40 000 morts et blessés.

C’est au soir du 24 juin que Dunant arrive sur le champ de bataille, sans avoir pu rencontrer l’Empereur et ce qu’il voit lui fait oublier ses soucis algériens. Il est horrifié par le spectacle qui s’offre à ses yeux : le sol est jonché de morts, de mourants et de blessés baignant dans leur sang, on n’entend plus que les appels déchirants des blessés et les râles insoutenables des agonisants. Les secours ne viennent pas, les médecins militaires français sont débordés et les médecins autrichiens prisonniers sont empêchés de se joindre aux sauveteurs.

Tout manque sur le terrain : les pansements, les médicaments, l’eau et les rations de survie. Les évacuations vers les ambulances de l’arrière sont pratiquement impossibles par manque de moyens de transport appropriés : les brancards sont rudimentaires, l’emploi des chariots et l’utilisation des mulets sont très inconfortables.

Près de 20 000 blessés des deux camps restent ainsi sur le terrain totalement abandonnés et sans espoir d’être pris en charge.

Henry Dunant ne peut rester indifférent face à tant de malheurs. Il offre aussitôt ses services et décide de prendre en main l’organisation des secours. Arrivé à Castiglione, il se met à l’ouvrage, aidé par de nombreux civils bénévoles. Plus de 9 000 blessés ont été amenés dans ce village dévasté par la bataille. Il s’installe dans la Chiesa Maggiore où quelque 500 soldats y sont soignés, étendus sur la paille et démunis de tout. Dunant improvise des équipes de secours avec les habitants de Castiglione ; tout le monde soigne les blessés avec le plus grand dévouement, les Français comme les Autrichiens. Tous aident ces malheureux à boire et à manger, pansent les plaies et assistent les mourants.

Confronté au manque de personnel médical, Dunant obtient des autorités militaires françaises que les médecins autrichiens prisonniers soient autorisés à soigner les blessés : l’intervention personnelle de Napoléon III a été nécessaire pour que cette idée soit acceptée !

Dunant fait acheter, avec ses propres deniers, du linge, des provisions et des remèdes. Il s’assure enfin que les blessés transportables peuvent partir vers les hôpitaux des villes voisines, il organise pour cela des convois de chariots et d’autres véhicules, convertis en ambulances, qui les emmènent vers des lieux d’hospitalisation plus confortables.

Dunant est stupéfait par le dévouement des sauveteurs, médecins civils, étudiants, paysans et femmes de toutes conditions qui le secondent. Quand la situation à Castiglione est un peu stabilisée, il se rend à Brescia où 15 000 lits ont été aménagés et où la population réagit toujours par une admirable hospitalité. Il a alors ces mots : « tutti fratelli » (ce sont tous des frères), qui traduisent son admiration devant cette solidarité spontanée des gens devant la détresse humaine.

Une grande idée

En juillet, après être passé à Milan, Dunant rentre à Genève, profondément marqué par ce qu’il a vécu. Peu à peu, une idée encore un peu diffuse s’empare de lui : des sociétés de secours aux blessés de guerre ne pourraient-elles pas être organisées en temps de paix avec des volontaires pour intervenir en temps de guerre auprès des services sanitaires des armées, sous couvert d’une convention de neutralité qui les protègerait ?

Dunant part alors, pour plusieurs semaines, à Paris où il va tenter de rencontrer des personnalités influentes, généraux, diplomates, hommes politiques qui lui apporteraient l’appui dont il a besoin pour son projet.

Il ne rencontre que des hommes et des femmes, courtois et condescendants, qui l’écoutent avec un peu de méfiance car son charisme un peu exalté les inquiète.

C’est l’indifférence générale et il ne trouve personne pour faire quelque chose de concret en faveur des victimes de la guerre. Seule consolation, il reçoit, en 1860, le premier témoignage de reconnaissance pour son action à Solférino, l’Ordre des Saints Maurice et Lazare des mains du roi du Piémont et futur roi d’Italie.

L’année 1860 le voit revenir à ses affaires algériennes dont il tente, sans grand succès, d’améliorer la situation financière. Mais il ne peut oublier Solférino et il écrit ses impressions de guerre à une amie de Genève, la comtesse de Gasparin, qui les fait publier dans le Journal de Genève. Ce récit a un certain impact parmi la population de la ville de Calvin.

C’est alors qu’il décide, en 1861, d’écrire un livre, Un souvenir de Solférino, qui relate son expérience et la complète par des réflexions traduisant ses qualités de visionnaire de génie. Publié à ses frais pour la première fois en novembre 1862, il est tiré à 1 600 exemplaires et distribué par l’auteur à sa famille, à ses amis ainsi qu’à de nombreuses personnalités d’Europe, parmi lesquelles des souverains, des généraux, des médecins militaires et des philanthropes. En décembre 1862, Dunant fait publier 1 000 autres exemplaires et en février 1863, 3 000 de plus. Le livre est traduit en plusieurs langues dont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le russe et le suédois.

Dunant expose, tout d’abord, le déroulement de la bataille, les atrocités de la guerre, l’abandon des blessés dans des lieux de fortune, l’insuffisance flagrante des personnels sanitaires et le manque de moyens de transport et d’objets de soins. Il propose ensuite que soient créées des sociétés de secours, basées sur la neutralité et le volontariat, qui seraient auxiliaires des services de santé des armées, les blessés militaires cesseraient d’être des ennemis et les personnels sanitaires militaires (médecins, infirmiers) seraient considérés comme non combattants. Il émet le souhait que les chefs militaires de différentes nationalités se réunissent en période de paix pour établir une convention servant de base au fonctionnement des sociétés de secours.

L’ouvrage de Dunant devient très vite célèbre dans toute l’Europe et il est reçu presque unanimement avec enthousiasme. Nombreux sont les monarques qui ont compris le message de l’auteur : la reine des Pays-Bas, le roi de Wurtemberg et Napoléon III. Les plus grandes personnalités de l’époque manifestent aussi leur approbation : Victor Hugo, Ferdinand de Lesseps, Charles Dickens, les frères Goncourt, des hommes d’Église, des chefs d’armées, de hauts fonctionnaires et des chefs d’État.

Henry Dunant est alors à l’apogée de sa gloire : il s’agit maintenant de s’attaquer à la longue et difficile tâche de transformer cette vision en un système concret et applicable.

Le comité international de secours aux militaires blessés

À l’automne 1862, le président de la société genevoise d’utilité publique, Gustave Moynier, vient voir Dunant pour le féliciter de son livre et l’interroger sur la manière dont il conçoit la réalisation des ses idées. Gustave Moynier est un juriste philanthrope qui est d’un naturel précis et méthodique, c’est dire qu’il est à l’opposée de Dunant qui est enthousiaste, d’une sensibilité exacerbée et internationaliste dans l’âme. Les deux hommes s’entendent bien au début et décident de convaincre les membres de la société d’utilité publique de créer en son sein une commission qui permettrait d’élargir leur action et leur ambition à l’échelle internationale.

En février 1863, cette commission formée de cinq membres voit le jour et se constitue en « comité international permanent ». Elle se choisit le général suisse Dufour, ami de Napoléon III, comme président.

Ce « comité des 5 » comprend, en outre, Gustave Moynier, Louis Appia, Théodore Maunoir, ces deux derniers médecins, et Henry Dunant qui fait fonction de secrétaire. En septembre 1863, le comité envoie dans toute l’Europe un projet de concordat accompagné d’une invitation à participer à une conférence à l’automne. Il propose aussi que soient étudiées la question de la neutralité des personnels sanitaires des armées et des sociétés de secours ainsi que la création de ces dernières dans tous les pays d’Europe. En même temps, Henry Dunant part faire une tournée pour rallier le plus d’appuis possibles à leur cause. Il fait merveille, son enthousiasme communicatif et son obstination lui assurent le soutien de certains des principaux chefs d’État d’Europe dont plusieurs s’engagent à envoyer des représentants officiels à la conférence de Genève.

Celle ci se déroule du 26 au 29 octobre : c’est une réussite. Quatorze gouvernements y sont représentés et, au total, 36 personnes y participent. Les conférenciers rédigent dix résolutions qui forment « la charte fondamentale de la Croix-Rouge ». Celle-ci pose le principe de l’existence, dans chaque pays, d’un comité de secours devant seconder les services de santé des armées en temps de guerre. Le brassard blanc à croix rouge sera porté par les personnels sanitaires des armées et par tous les volontaires civils portant secours aux blessés. Les hôpitaux et les ambulances seront considérés comme neutres pendant les conflits armés. Enfin, les comités de secours des pays échangeront des relations entre eux, sous la coordination de celui de Genève.

→ Des principes toujours d’actualité

Si le fondateur incontestable de la Croix-Rouge est bien le Suisse Henry Dunant, il n’en est pas moins vrai que le Second Empire a joué un rôle important dans la création de ce mouvement humanitaire. Le fait que Napoléon III, l’impératrice Eugénie et certains proches du couple impérial aient été gagnés, dès le début, aux idées de Dunant constitue l’une des raisons essentielles du succès de cette démarche pacifique et philanthropique.

Les principes de la Croix-Rouge ont ensuite continué de soulever l’enthousiasme et entraîné une formidable action sur le terrain, notamment pendant la Première Guerre mondiale qui verra la protection des prisonniers de guerre par une nouvelle convention de Genève.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont aujourd’hui au nombre de 186 presque autant que celui des pays membres de l’Organisation des Nations Unies (192). Elles sont reconnues par leur propre pays qui les qualifient « d’auxiliaires des pouvoirs publics ».

La Convention de 1864

Cette première conférence n’a eu qu’un caractère privé, il faut maintenant que les États ratifient « la charte fondamentale de la Croix-Rouge », notamment les questions de neutralité relatives aux personnels sanitaires, aux blessés et aux hôpitaux et ambulances qui les accueillent.

Dunant va à Paris pour obtenir l’appui de la France pour l’organisation à Genève d’une conférence diplomatique. Il rencontre le ministre des Affaires étrangères, Drouyn de Lhuys, qui l’assure de son soutien et promet d’exercer son influence, par ses représentants diplomatiques, sur les gouvernements étrangers pour qu’ils viennent nombreux à cette conférence.

À l’invitation du Conseil fédéral suisse, celle-ci se tient à Genève du 8 au 22 août 1864. C’est un succès : seize États s’y font représenter par 26 délégués.

Les Français dominent les débats et vont imposer facilement leurs conceptions sur l’amélioration du sort des militaires blessés et la neutralité des personnels de santé militaires et civils.

Douze États signent la Convention le 22 août et la France est la première à la ratifier un mois plus tard. Le gouvernement impérial de Napoléon III et Henry Dunant ont incontestablement convaincu les États de reconnaître cette première Convention de ce que l’on appellera le droit international humanitaire.

L’année 1864 est très importante pour le mouvement Croix-Rouge, non seulement à cause de la Convention de Genève, mais aussi parce que la France crée l’une des premières sociétés de secours, grâce à l’appui de l’Empereur, ce qui entraînera rapidement l’apparition d’une douzaine d’autres dans les pays signataires de la Convention. Cette même année va voir les toutes premières applications des recommandations de la conférence de Genève de 1863 à l’occasion de la guerre des duchés. La Prusse et l’Autriche coalisées font la guerre au Danemark, de février à octobre 1864, pour l’annexion de deux duchés germanophones : le Schleswig et le Holstein. Le comité de Genève envoie deux délégués auprès des belligérants (un dans chaque camp) munis de brassards blancs à croix rouge. Ils cherchent à faire connaître les résolutions et les voeux de 1863 car la Convention de Genève n’a pas encore eu lieu.

Ils obtiennent que les blessés austro-prussiens et danois soient respectés et traités avec une parfaite égalité. Par ailleurs, les bénévoles qui les soignent sont considérés comme neutres par les deux armées qui acceptent l’aide de médecins et d’infirmiers volontaires. Cette guerre est aussi l’occasion de la création, de part et d’autre, d’une société de secours aux blessés militaires : la Croix-Rouge danoise et la Croix-Rouge prussienne.

Les deux années suivantes, Henry Dunant tente de remettre un peu d’ordre dans ses affaires depuis trop longtemps négligées ; malheureusement, sa situation financière s’aggrave sérieusement. Il essaie d’obtenir de nouvelles concessions en Algérie mais il accumule les dettes et, bientôt, il se retrouve acculé à la faillite.

Toute sa fortune, sa maison, ses biens en Suisse et en Algérie de même qu’une grande partie du patrimoine familial sont engloutis dans le remboursement de ses dettes.

Pourtant, Henry Dunant reste encore au faîte de sa gloire internationale et reçoit de nombreux honneurs et invitations. Il est d’ailleurs toujours considéré comme le porte-parole du mouvement, et se trouve nommé président d’honneur des sociétés de Croix-Rouge de plusieurs pays. À l’occasion d’un voyage qu’il fait en Algérie en 1865, Napoléon III le rencontre longuement et le décore de la Légion d’honneur. Après la bataille de Sadowa, en juin 1866, qui met fin à la guerre entre l’Autriche et la Prusse, gagnée par cette dernière, des cérémonies triomphales sont organisées à Berlin. Dunant est invité par l’empereur Guillaume Ier qui lui dit : « J’ai été le premier souverain en Europe qui ait apprécié et encouragé votre oeuvre lorsque vous êtes venu me voir en 1863.

Mon pays a été l’un des premiers à adhérer à la Convention de Genève… l’Autriche a été la dernière ! Nous avons fait la paix le 20 juillet et elle a adhéré le 21 !

C’était un peu tard. Les Autrichiens nous ont laissé tous leurs blessés, ils ont été mieux soignés que les nôtres ! »

Les difficultés de Dunant

Depuis quelques années, les relations d’Henry Dunant avec le comité international de Genève et plus particulièrement avec son président, Gustave Moynier, s’étaient beaucoup détériorées. Moynier le pragmatique et Dunant l’idéaliste ne pouvaient s’entendre : des points de désaccord graves avaient surgi entre les deux hommes, notamment à propos de l’autorité, de l’aspect légal et de l’organisation de ce comité.

Un point clé, surtout, séparait Dunant et Moynier : le premier voulait accorder la neutralité aux soldats blessés et au personnel médical pour les protéger. Le second était franchement opposé à ce plan qu’il considérait comme irréaliste (on verra que la suite donnera raison à Dunant). Quant aux autres collègues du comité, ils étaient depuis longtemps en froid avec Dunant dont ils jalousaient le charisme et reprochaient l’action désordonnée et l’indiscipline.

En avril 1867, c’est la débâcle financière totale, les créanciers de Dunant ne peuvent plus être payés et la société financière dont il est le principal actionnaire dépose le bilan. Le 17 août, il est condamné par le tribunal de commerce de Genève pour faillite frauduleuse : celle-ci s’élève à près d’un million de francs suisses, somme considérable pour l’époque.

Il démissionne alors de son poste de secrétaire du comité et se trouve complètement exclu de celui-ci. Moynier qui est devenu président du comité en 1864 (il le restera pendant quarante ans) joue un rôle essentiel dans cette exclusion. La situation de Dunant à Genève n’est plus tolérable et il doit quitter pour toujours sa ville natale pour aller se réfugier en France.

Il va vivre désormais à Paris de façon précaire. Il n’est alors âgé que de 39 ans et son avenir semble désormais sans espoir : maintenant seul, coupé de ses racines, il a perdu la plupart de ses amis influents et toute sa notoriété jusqu’alors si grande.

Mais tout le monde ne l’a pas oublié : l’impératrice Eugénie le consulte encore, en juillet 1867, pour la protection des marins lors des conflits en mer. L’épouse de Napoléon III avait été bouleversée d’apprendre qu’à la bataille de Lissa entre l’Autriche et l’Italie, en juillet 1866, un millier de marins italiens avaient péri en quelques minutes dans le naufrage de leur bateau, le Ré d’Italia.

Dunant promet de faire son possible mais il n’est plus écouté : une clause additionnelle est proposée à la Convention de 1864 mais elle ne reçoit pas le soutien nécessaire pour son adoption. Elle ne sera acceptée qu’en 1899, dans le cadre de la Conférence de La Haye.

Henry Dunant continuera dans sa misère et son isolement à s’intéresser à de grandes causes humanitaires comme la suppression de l’esclavage, la création d’une bibliothèque internationale universelle ou la restauration de la Palestine par les chrétiens et les juifs… Ses idées étaient trop en avance sur son temps et dans les trente années qui allaient suivre, jamais il ne retrouverait son prestige passé.

La guerre contre la Prusse

Lorsque éclate la guerre entre la France et la Prusse, le 15 juillet 1870, la société de secours aux blessés militaires (SSBM), créée en 1864, commence seulement à s’organiser. Le conflit qui débute la surprend : ses membres sont dispersés, ses caisses sont vides, ses magasins manquent de tout et, seuls, dix comités existent sur l’ensemble du territoire français.

Néanmoins ses responsables se rassemblent aussi vite que possible et nomment un délégué auprès de l’armée et de la marine. Grâce à l’intervention de son président, le comte de Flavigny, auprès de l’impératrice Eugénie, un don de 500 000 francs est alloué à la SSBM. De plus, une souscription nationale permet de récolter en six semaines plus de quatre millions auxquels viennent s’ajouter des dons en nature (vêtements, médicaments, approvisionnements) provenant principalement des banques et des sociétés industrielles.

La presse offre sa publicité, les chemins de fer réduisent de trois quarts leurs tarifs pour les envois de secours et les fonctionnaires recommandent par circulaires d’apporter leur aide à la SSBM. Enfin le gouvernement met à la disposition de la société le Palais de l’Industrie à Paris comme siège central.

Au début du conflit, la société rencontre d’énormes difficultés auprès de l’armée qui est maître absolu du soldat. Blessé ou sans arme, nul n’a le droit de le prendre en charge, si ce n’est l’autorité militaire. L’intendance, seule responsable de la direction des ambulances, voit d’un mauvais oeil l’ingérence d’une institution libre et civile sur son terrain.

Très vite, des esprits chagrins laissent penser que la société est une offense à l’administration militaire et veut prouver l’imperfection des services de santé des armées. Mais bientôt, les événements vont se charger d’aplanir ces différends et l’administration militaire va bientôt reconnaître que la SSBM va se comporter comme un auxiliaire très utile.

Au Palais de l’Industrie s’entassent vêtements, vivres, médicaments, charpie, linge et couvertures. Les dons sont triés et acheminés vers les gares ou à la suite des ambulances. Des secours en nature et en argent sont envoyés à Forbach, Chalons, Lunéville et Metz. Des médecins civils volontaires partent pour les zones de combats. Au total, 17 ambulances, une centaine de personnes, des chevaux et leurs attelages rejoignent les armées, le 4 août. Bien entendu, la société française de secours n’est pas la seule : douze autres sociétés neutres vont porter secours aux belligérants : c’est le premier grand exemple de solidarité des sociétés entre elles. Quant à la société de secours prussienne, elle est prête et au contact de son armée car elle a déjà l’expérience de la guerre.

Au début du mois d’août, a lieu la bataille des frontières en Alsace et en Lorraine : les Français sont battus après de très durs combats et enregistrent de lourdes pertes, soit 27% des effectifs engagés. Le 21 août 1870, un premier convoi de blessés, environ 500 soldats, est rapatrié sur Paris : ils sont rapidement dispersés entre les ambulances de la capitale et les particuliers qui en accueillent chez eux un certain nombre.

Pendant tout le conflit, les volontaires de la SSBM, médecins, chirurgiens, infirmiers et brancardiers se sont dépensés sans compter sur le champ de bataille. Mais dès le début, beaucoup de membres de ce service sanitaire bénévole tombent entre les mains de l’ennemi, car la plupart des médecins et infirmiers n’ont pas pris la précaution d’adopter le brassard et le drapeau de la Convention de Genève. Aussi sont-ils faits prisonniers avec leurs blessés.

Autour de Sedan, pendant un mois, les ambulances doivent être, petit à petit, dissoutes. Au moment de la percée allemande, plus aucun contact n’est possible avec Paris et elles cessent d’être approvisionnées.

Lorsque la proximité d’une voie ferrée rend la chose possible, la SSBM évacue les blessés dans des wagons sommairement équipés. Dans les gares de Paris, des ambulances provisoires sont organisées. Là, les blessés sont pris en charge, soignés, pansés, nourris et conduits vers des ambulances plus importantes de la capitale ou les hôpitaux.

En province, 440 comités locaux sont créés et grâce à cette action menée sur un plan national, la SSBM porte secours à 36 000 blessés dès le mois de septembre 1870. Se rendant compte de l’impossibilité qu’il y avait pour les familles d’entrer en relation avec les blessés hospitalisés dans différents endroits du pays et à plus forte raison avec ceux tombés entre les mains de l’ennemi, la SSBM décide de créer un fichier de renseignements qui permet aux parents de 24000 blessés d’obtenir des nouvelles et d’en transmettre.

Fin octobre 1870, encerclé dans Metz, le maréchal Bazaine ne tente aucune sortie : les vivres se raréfient, le nombre des blessés et des malades difficilement soignés dans la ville par manque de places et de médicaments s’élève à 40 000.

Pourtant les membres du comité local font tout ce qu’ils peuvent pour les soulager et les soigner mais il est trop tard, le moral est au plus bas et Bazaine décide de capituler sans conditions le 27 octobre.

Pendant ce temps, progressivement, les Prussiens se sont approchés de Paris et l’encerclent. La tâche de la SSBM devient alors immense non seulement il faut faire face aux problèmes posés par l’armée assiégée dans la capitale mais aussi s’efforcer d’adoucir le sort d’une population civile qui manque de tout et qui est en proie à un hiver exceptionnellement rigoureux.

À Paris et dans toute la France

À Paris, la SSBM s’organise. Les rigueurs de l’hiver s’ajoutent aux souffrances de la guerre, la place manque dans les ambulances fixes de la capitale où s’entassent soldats blessés et civils victimes de la température exceptionnellement basse. Sur les Champs-Élysées se dressent des tentes ambulances où sont installés cinq cents lits : près de 4000 blessés y seront soignés.

Le Palais de l’Industrie impossible à chauffer est bientôt déserté au profit du Grand Hôtel. Une ambulance fixe est installée à la Comédie Française.

Au sud de Paris, l’église de Montrouge est transformée aussi en ambulance, les bateaux mouches sur la Seine ramènent des blessés venant de l’est de la capitale, à l’issue des nombreuses sorties infructueuses des assiégés, notamment après la bataille de Champigny.

La SSBM, débordée, demande aux Parisiens d’accueillir chez eux des blessés légers. La solidarité joue à fond: blessés militaires, femmes et enfants victimes du froid sont hébergés, réchauffés et nourris chez des particuliers, en grand nombre.

Les équipes de volontaires de la SSBM font des prodiges pour venir en aide à tous ces malheureux et, malgré le manque d’organisation et de moyens matériels, ils accomplissent une tâche humanitaire exceptionnelle. Ces volontaires viennent de partout : médecins civils, étudiants en médecine, beaucoup de prêtres et de religieuses, beaucoup de femmes, aussi bien des jeunes filles que des dames âgées de la « bonne société ».

Partout où ont lieu des batailles en rase campagne, par une température sibérienne, sous la neige, des ambulances mobiles de la SSBM organisées par des volontaires ramassent et évacuent les blessés qui jonchent le champ de bataille. Elles servent aussi au transport des combattants morts afin de les inhumer.

Ces ambulances sont souvent de lourds chariots attelés de deux à quatre chevaux, ouverts à l’arrière et recouverts d’une bâche. Au-dessus de chaque chariot flotte le drapeau blanc à croix rouge : c’est le signe de la neutralité mais aussi du ralliement du personnel sanitaire. Les chariots sont surtout destinés au transport du matériel : brancards, couvertures, linge, charpie, médicaments, etc.

D’autres voitures plus légères transportent les blessés et sont aménagées soit avec des matelas, soit avec des lits en toile, superposés et suspendus pour éviter que les hommes ne puissent souffrir des cahots de la route.

Souvent des convois d’ambulances circulent entre les lignes, les conducteurs et les ambulanciers portent le brassard de la Croix- Rouge. Ils rencontrent fréquemment l’ennemi qui les arrête, vérifie ce qu’ils transportent et les laisse repartir. Parfois, ils sont retenus prisonniers et dans quelques cas, malheureusement, fusillés pour espionnage car la Convention de Genève reconnue officiellement par les belligérants n’est pas toujours respectée.

Il est très dangereux d’être volontaire de la SSBM et pourtant dans tous ces lieux de bataille, les gens du coin se dévouent très nombreux : paysans, maires et notables de village, femmes, curés, jeunes gens…

Dans les localités, des maisons sont mises à la disposition du comité local de la SSBM, de même que des lieux publics comme la mairie ou la poste ou encore la sacristie de l’église pour y installer des ambulances fixes.

Le personnel sanitaire est toujours exemplaire pour panser les blessés, donner de la soupe et réconforter tous ces malheureux. Leur courage va parfois jusqu’au sacrifice suprême lorsque des drames ont lieu comme le pillage et le massacre de certaines ambulances par des soldats allemands rendus furieux par la résistance acharnée d’un village conquis.

Les dernières années du fondateur

La paix une fois revenue, Dunant pendant quelques années encore va continuer de lutter pour de nobles causes en donnant des conférences sur la paix et en faisant une active campagne pour la protection des prisonniers de guerre. C’est ainsi, qu’il fonde, en 1871, l’Alliance Générale pour l’Ordre et la Civilisation dont les objectifs sont l’amélioration du sort des prisonniers de guerre et l’étude des moyens de prévention des conflits militaires, notamment par des négociations sur le désarmement et l’installation d’une cour de justice internationale.

Visionnaire idéaliste, ses propositions sont adoptées avec enthousiasme, lors d’un premier congrès de l’Alliance Générale tenu à Paris en juin 1872. Il part ensuite en Angleterre pour obtenir des soutiens en vue de l’organisation d’une conférence internationale sur la question des prisonniers de guerre. Il prononce des discours à Londres et à Plymouth sur ce sujet devant les membres de la « SocialScience Association » dont les objectifs sont proches de ceux de l’Alliance Générale. À nouveau, il rencontre une approbation générale de ses auditoires et même de Napoléon III, depuis son exil de Chislehurst, peu avant sa mort.

Hélas, Dunant n’a plus l’audience de sa période glorieuse de 1864, il n’a plus d’argent et ne peut plus parcourir l’Europe comme il le faisait autrefois en quête d’appuis officiels. Il réside désormais en Angleterre où il se sent bien mais il est toujours très pauvre.

En février 1874, il est nommé secrétaire international de la Société pour l’amélioration des conditions des prisonniers de guerre dont le premier congrès se tient à Bruxelles en août 1874 : il en ressort déçu, aucune décision concrète n’ayant été prise sur la question des prisonniers de guerre.

Désormais, en faillite complète, il va poursuivre une existence solitaire, retiré de la vie publique et oublié de presque tous. Il erre de ville en ville, notamment à Stuttgart, Rome, Corfou, Bâle, Karlsruhe et de nouveau Londres.

Cette vie presque misérable, malgré quelques soutiens financiers de la part d’amis fidèles, va durer jusqu’en 1886. Sa seule consolation est de constater la reconnaissance de plus en plus large de la Croix- Rouge qui comprend, en 1888, trente-six pays affiliés au Mouvement et qui interviendront dans de nombreux conflits futurs (guerres des Boers, russo-japonaise, balkaniques…).

En 1887, il se retire définitivement en Suisse à Heiden, sur le lac de Constance, où il entreprend la rédaction de ses mémoires et écrit de nombreux articles sur le pacifisme. En 1895, un journal de Saint-Gall, Die Ostschweiz, publie un article sur Henry Dunant, « le fondateur de la Croix-Rouge » qui a un grand retentissement en Europe. Un peu plus tard, en 1897, c’est un livre édité à Stuttgart sur la naissance de la Croix-Rouge, qui rappelle son nom auprès d’un très large public et lui attire le soutien et l’admiration du monde entier.

Cette réhabilitation bien tardive lui vaut alors le prix Nobel de la paix en 1901, qu’il partage avec le pacifiste français Frédéric Passy. Il s’éteindra le 30 octobre 1910 à l’hôpital d’Heiden, reconnu par tous comme le fondateur incontesté de la Croix-Rouge et l’initiateur de la Convention de Genève.

Cent cinquante ans ont passé et la Croix-Rouge est devenue une organisation mondiale faite de trois composantes : le CICR, descendant du Comité international de Genève, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge (FICR) et les 186 sociétés nationales qui la constituent et qui travaillent souvent ensemble et se soutiennent mutuellement dans l’action humanitaire.

La Croix-Rouge ne se définit pas seulement par le texte des quatre Conventions de Genève et des deux protocoles additionnels, ni par l’emblème croix rouge sur fond blanc mais encore et surtout par le fait qu’il s’agit d’un mouvement mondial animé par la force d’un idéal. Ce mouvement est guidé par ses sept principes fondamentaux, d’humanité, d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, de caractère bénévole, d’unité et d’universalité.

Il agit de façon immédiate et adaptée aux circonstances les plus diverses. Si la première raison d’être de la Croix-Rouge a été l’assistance aux blessés militaires sur le champ de bataille puis l’aide aux prisonniers de guerre et, plus récemment, l’assistance aux personnes civiles victimes des guerres modernes et des nouveaux types de conflit, son action généreuse s’ouvre maintenant à l’aide sociale en faveur des victimes civiles, des malades et des déshérités.

C’est dire combien après un siècle et demi d’existence, le mouvement de la Croix-Rouge est résolument tourné vers l’avenir.