Faut-il donc mourir de la main des Français ?

Dans la nuit noire du 20 au 21 mars 1804, une étrange agitation règne sur l'esplanade du château de Vincennes. On distingue une masse confuse, on entend des cliquetis d'armes, des murmures de voix, des piaffements de chevaux. Voici que des hommes descendent un escalier, ils sont seize : ce sont des gendarmes commandés par l'adjudant Pelé, le bruit de leurs pas est assourdi car maintenant ils marchent entre des hautes murailles, dans la boue, ils sont dans les fossés de Vincennes; en contournant la Tour de la Reine, une lanterne à cinq chandelles est posée sur la murette, les hommes aperçoivent un buste qui émerge d'un trou creusé dans le sol : c'est celui du jardinier Bontemps que l'on a réveillé en pleine nuit pour qu'il creuse une tombe… Pelé fait disposer ses hommes sur deux rangs en quinconce face à l'enceinte et ordonne de charger les fusils… Malgré la discipline stricte, les hommes chuchotent: « Mais plus de doute, c'est un peloton d'exécution que nous formons… ». Pelé sent qu'il doit intervenir. A mi-voix, il explique : « C'est un conspirateur, une commission militaire réunie dans le château vient de le condamner à mort, c'est un homme dangereux, vous allez le passer par les armes et ce sera justice, il voulait tuer le Premier Consul, tout bouleverser et recommencer les horreurs de la Révolution. Dans quelques instants, on va l'amener, je le placerai à quatre ou cinq pas de vous, quand je porterai la main à mon chapeau, vous le coucherez en joue, quand j'enlèverai mon chapeau vous ferez feu… ». Quelques hommes protestent : « On n'y voit goutte… ».

Pelé intervient : « Ne vous préoccupez point de cela, vous le verrez le moment venu. Repos, silence ».

Sur l'esplanade, l'aide de camp du – Premier Consul, le général Savary se détache du régiment de cuirassiers, des dragons de la Garde, de toute cette troupe nombreuse pour faire les cent pas. De temps en temps, il tire sa montre de son gousset et s'impatiente… elle marque 2 h 30. Enervé, il fait signe à un gendarme qui est à ses côtés, de le précéder et c'est en coup de vent que Savary entre dans les appartements du gouverneur de la forteresse. Il trouve le général Hulin tranquillement installé à une table en train d'écrire, les six autres officiers membres de la commission militaire se chauffent auprès de la cheminée. « Que faitesvous là ? – Mais j'écris au Premier Consul pour lui exprimer le voeu du condamné ». Savary l'interrompt sèchement, « Votre affaire est finie, maintenant c'est moi que cela regarde ». Il froisse la feuille sur la table et la met dans sa poche, « Vous avez le jugement ? Le voici, répond Hulin, il hésite et continue. Mais on a laissé des blancs, car on ne connaissait pas les articles de loi auxquels nous devions nous référer, il faudra les remplir » – Savary, sec, « Plus tard, plus tard ».

Il parcourt rapidement le document ne s'arrêtant qu'à ces lignes « L'unanimité des voix l'a déclaré coupable et en conséquence l'a condamné à la peine de mort » – « Parfait », jette l'aide de camp, il ramasse le papier, le met dans sa poche et referme brutalement la porte derrière lui.

Les hommes éberlués se regardent : on leur a demandé de juger un homme, ils l'ont fait, maintenant tout leur échappe. Bah! Savary prend ses responsabilités. Les sept hommes se confortent ainsi et quittent la salle où « en service commandé », ils viennent de juger un homme et l'ont condamné à mourir…

Dans sa chambre du Pavillon du Roi, le condamné ignore tout de la sentence militaire. Il n'a même pas compris que le dernier interrogatoire qu'il vient de subir était son jugement. C'est donc très détendu qu'il bavarde avec le lieutenant Noirot. Ce dernier l'a connu enfant avec son père et son grand-père chez le comte de Crussol qui à l'époque, était le colonel de Noirot, et les voilà évoquant des souvenirs… Mais leur conversation est brève, elle est interrompue par l'arrivée du général Harel, accompagné du brigadier Aufort et de deux gendarmes. « Monsieur, veuillez me suivre », dit Harel. Docile, le prisonnier met son manteau et suit le gouverneur; d'un coin de la chambre bondit un carlin roux répondant au nom de Moïlow qui suit son maître, le prisonnier.

Dans la cour, la pluie fine et glacée surprend les hommes qui frissonnent. Le cortège marche à vive allure et gagne la poterne de la Tour du Diable. Passé la salle basse, Harel s'engage dans les escaliers qui conduisent aux fossés. L'homme qu'on emmène, proteste, « Où me conduisez-vous ?, si c'est pour m'enterrer vivant dans un cachot, j'aime mieux mourir tout de suite ». Le gouverneur s'arrête, hésite puis dit simplement « Monsieur, veuillez me suivre et rappelez à vous tout votre courage ». En bas des marches, l'homme se rassure, il est de nouveau à l'air libre. Le petit groupe avance dans les fossés de Vincennes. Après le renflement de la Tour de la Reine, le prisonnier comprend le but de cette promenade insolite. Alignés, l'arme au pied, le peloton de gendarmes attend. L'adjudant Pelé commence à lire l'interminable texte tout en se protégeant du vent et de la pluie, il termine : « Et ordonne que ce jugement soit exécuté de suite ». Le condamné se redresse et dit : « N'y a-t-il pas quelqu'un qui veuille me rendre un dernier service ?». Noirot s'approche et écoute ce que le condamné lui dit à voix basse. L'officier se retourne vers le peloton et dit « Gendarmes, l'un de vous a-t-il une paire de ciseaux ? » – Murmures de voix, l'objet passe de mains en mains, et est remis à l'homme qui va mourir. Celui-ci s'en saisit, se coupe une mèche de cheveux, prend dans sa poche une lettre, y glisse la mèche et son anneau d'or, fait un paquet du tout, et le remet à Noirot en lui demandant de le faire parvenir à la princesse de Rohan-Rochefort.

– « Puis-je avoir un prêtre pour me confesser ? », demande le condamné. « Monsieur, répond Noirot, il n'y a pas de prêtre ni au château, ni au village, et nous n'avons point le temps d'en faire venir un rapidement ».

L'homme s'agenouille alors dans la boue des fossés et se recueille ; mais un ordre tombe sèchement du haut de l'esplanade et interrompt sa méditation. « Finissons-en, adjudant, commandez le feu ». C'est Savary qui, une fois de plus, s'impatiente.

L'homme se redresse, repousse son chien venu se blottir contre lui. Pelé porte la main à son chapeau, seize fusils sont pointés sur le condamné qui a encore le temps de murmurer, « Il faut donc mourir de la main des Français ! ». Pelé se découvre, un roulement de détonations, l'homme s'écroule le crâne et la mâchoire brisés, le corps criblé de balles. Un gendarme s'avance et fouille le mort, mais après avoir sorti montre et carnet, s'arrête mû par on ne sait quelle pudeur…

Deux soldats transportent le cadavre et le jettent tout habillé, face contre terre, dans la fosse. Un instant plus tard. elle est comblée, il ne reste plus qu'un petit tumulus à l'encoignure de la Tour de la Reine. Les principaux acteurs de ce drame quittent rapidement le château. Harel, le gouverneur, rentre chez lui et rédige son rapport.

« Au conseiller d'Etat Réal, chargé de toutes les affaires relatives à la tranquillité et à la sûreté intérieure de la République.

Citoyen conseiller,

J'ai l'honneur de vous instruire que l'individu arrivé le 29 du présent au château de Vincennes à 5 h 30 du soir a été dans le courant de la même nuit jugé et fusillé à 3 heures du matin et enterré dans la place que j'ai l'honneur de commander.

J'ai l'honneur de vous saluer avec le plus profond respect.

Signé : Harel, chef de bataillon le 30 ventôse de l'an XII de la République française ».

Dans les fossés du château, un chien hurle à la mort, en grattant la terre, sans vouloir s'éloigner malgré les pierres que lui jette le jardinier Bontemps. Sous le tumulus repose le corps de son maître : Louis-Antoine Henri de Bourbon duc d'Enghien.

Enfance et jeunesse

L'homme qui vient d'être ainsi fusillé, assassiné, diront certains, était le dernier descendant de cette famille illustre des Bourbons qui compta l'un des plus fameux capitaines du XVIIe siècle : le prince Louis II de Bourbon, le Grand Condé. Mais si son aïeul a pû mourir dans son lit à Chantilly à plus de 80 ans, le duc d'Enghien meurt misérablement sous les balles d'un peloton d'exécution en pleine jeunesse, il n'avait pas trente-deux ans…

Rien pourtant ne présageait un tel destin lorsque le 2 août 1772, la duchesse de Bourbon, née Bathilde d'Orléans mit au monde au château de Chantilly, LouisAntoine-Henri. L'enfant grandit dans ce château; à cinq ans, on commença à lui enseigner les rudiments du métier de soldat. Par ailleurs, il reçoit une instruction très complète. Tout semble lui réussir, il est beau, intelligent, porteur d'un grand nom, promis à la vie facile de la Cour. Servi, flatté par une nuée de gens, le jeune duc d'Enghien ne semble pas un instant devoir s'inquiéter pour son avenir. Pas plus que son grandpère : le prince de Condé, son père : le duc de Bourbon, la plupart des aristocrates de cette époque ne sentent venir la catastrophe.

Le 12 juillet 1789, des manifestations se déroulent à Paris en faveur de Necker, le ministre que le Roi vient de congédier. Une foule excitée parcourt les rues en hurlant « Vive Necker, vive le duc d'Orléans ». La cavalerie intervient, les premiers heurts sanglants annoncent les émeutes. Le 13, les manifestations redoublent de violence, l'autorité est débordée, les premières têtes tombent, dont celle du prévôt des marchands, qu'une foule excitée promène au bout des piques. Le 14 juillet, la Bastille est prise par les émeutiers. Son gouverneur, M. de Launay est massacré et M. Berthier de Sauvigny est pendu à la lanterne…

En apprenant ces désordres, le prince de Condé, le duc de Bourbon et le duc d'Enghien, qui va avoir dix-sept ans, gagnent Versailles à bride abattue pour se concerter avec le Roi, sur la conduite à tenir et pour organiser la répression. Mais Louis XVI ébahi, est déjà dépassé par les événements. En vain Condé l'exhorte-t-il à la résistance, le souverain trop faible, trop bon, trop indécis, se refuse à faire couler le sang des Français.

Le jeune duc d'Enghien note dans son Journal :

« Le Roi commençait à céder, soit à l'instigation de Necker, soit entraîné par sa bonté ordinaire. Le peuple n'en devint que plus entreprenant. Toujours enhardi par sa faiblesse, il résolut d'amener le Roi à Paris, seul, sans gardes et comme un prisonnier qui comparaît devant ses juges. Cette humiliation et le refus du Roi qui ne voulut point permettre à mon grand-père de le suivre à Paris décidèrent mes parents à sortir du royaume et à y chercher des remèdes aux maux de la France ».

L'émeute gagne les campagnes, la province, à Chantilly des serviteurs des Bourbons ont été malmenés. Le 17 juillet, la famille de Bourbon prend le chemin de l'exil, le 19, elle retrouve à Bruxelles le comte d'Artois et sa famille.

Enghien ne devait revoir la France que pour y mourir quelques heures plus tard dans les fossés de Vincennes. Au début d'août, ils sont à Spa puis tous les princes vont à Turin où ils sont hébergés par le roi de Sardaigne.

Pendant un an et demi, alors que Louis XVI et Marie-Antoinette sont les otages de la Révolution, l'exil des princes à Turin se passe en chasses, divertissements, dîners et bals, et pour moitié en intrigues auprès des Cours d'Europe pour obtenir des souverains un appui et une aide. Enghien, dans son Journal, n'apprécie pas beaucoup l'activité de ce gouvernement en exil et le juge sévèrement. On sait, qu'en France, Louis XVI et Marie-Antoinette reprochent aux princes leurs manoeuvres maladroites et Louis XVI refuse le plan des émigrés.

Le prince de Condé ne désarme pas et s'efforce de constituer une armée « contre-révolutionnaire », mais l'argent commence à manquer. Ils vont être hébergés à Worms par l'Electeur de Mayence. C'est là qu'ils apprennent l'échec de la fuite du Roi à Varennes et le retour terrible de la Famille royale à Paris où ils manquèrent cent fois d'être égorgés par les révolutionnaires. Les princes pensent alors que seuls, ils pourront encore sauver la situation. Mais l'Electeur de Mayence poussé par ses habitants, chasse les émigrés de Worms et les prie d'aller chercher asile ailleurs.

Le duc d'Enghien écrit dans son journal : « M. le cardinal de Rohan nous offrit alors un asile dans ses baillages et nous partîmes pour Ettenheim le 2 janvier 1792. Rien de plus noble, de plus généreux et en même temps de plus hardi que la démarche de M. le cardinal. Il s'exposait beaucoup puisque, en quelques heures, la garnison de Strasbourg pouvait venir mettre tout à feu et à sang; qu'il n'en était défendu par rien et qu'il s'attirait par cette démarche la haine implacable de la Nation ».

Mais le séjour à Ettenheim ne dure pas et les émigrés commencent à mener une vie errante qui va se prolonger pendant près de neuf ans au hasard des combats. Le 20 avril 1792, l'Assemblée Constituante a déclaré la guerre à l'Autriche et les Prussiens se joignent aux Autrichiens. Dans l'armée de Condé, la joie éclate et les émigrés, reprenant espoir, se voient déjà entrer en France. Las ! Les Autrichiens se défient de cette petite armée contre-révolutionnaire et la tiennent éloignée des combats.

Les princes commettent alors l'erreur de faire publier le fameux manifeste de Brunswick… C'est le 10 août 1792 avec les nombreux morts et la Famille royale prisonnière au Temple. Paradoxalement, c'est la mort de louis XVI sur l'échafaud, le 21 janvier 1793, qui sauve l'existence de l'armée de Condé. Une coalition se noue entre les puissances européennes pour venger la mort de Louis XVI et, cette fois les émigrés grâce aux subsides de Catherine de Russie et des Anglais, pourront prendre part aux batailles. Français contre Français, ils se battent pour délivrer Louis XVII du Temple et après sa mort en 1795, pour mettre sur le trône le comte de Provence, frère du Roi, qui est devenu Louis XVIII. Pour eux la patrie, c'est le Roi. Le jeune duc d'Enghien se taile une belle réputation de chef de guerre digne de ses ancêtres, ses soldats l'ont surnommé le « duc-va-de-bon-coeur ». Le 2 octobre 1796 à Biberach, le détachement d'Enghien sert de bouclier à l'armée autrichienne, et son courage la sauve du désastre. Moreau dira: « Sans cette poignée d'émigrés commandés par Enghien, l'armée autrichienne était à moi ».

Pendant une suspension d'armes à Munich où républicains et royalistes sont face à face, de part et d'autre de l'Ysar, le jeune général de brigade Abbatucci, écharpe bleue et panache tricolore, s'avance sur le pont au-devant du duc d'Enghien, plume blanche et brassard fleurdelysé. Il lui crie « Vous n'aviez pas besoin d'être un prince pour vous faire une telle réputation, fils de charbonnier, vous commanderiez avec autant d'héroïsme et de talent militaire une avant-garde dans l'armée républicaine… ».

Mais la guerre en se prolongeant, suscite des espoirs éphémères, mais aussi des découragements profonds, car les défaites sont nombreuses. Peu à peu le duc perd sa foi : « Je ne crois plus à la contre-révolution ; je vois avec chagrin que d'avoir fait toute la guerre dans l'armée de Condé sera avoir perdu mon temps ».

Charlotte, ma bien-aimée

En France, le Consulat succède au Directoire, après le coup d'Etat du 18 Brumaire. Beaucoup d'émigrés espèrent que Bonaparte est prêt à restaurer la royauté. Enghien ne partage pas cette illusion, il est convaincu que si le Premier Consul est monarchiste, c'est pour lui-même. La Révolution triomphe partout, Masséna a vaincu les Russes à Zurich, Bonaparte a pris l'Italie, Moreau a battu les Autrichiens. Maître de l'Etat, le Premier Consul impose à l'Autriche la Paix de Lunéville et en 1801 le vieux prince de Condé, la mort dans l'âme, disperse son armée. Il passe en Angleterre où beaucoup d'émigrés le rejoignent, d'autres se réfugient en Allemagne, d'autres en Russie, d'autres rentrent clandestinement en France.

Le duc d'Enghien quant à lui se fixe à Ettenheim. Pourquoi Ettenheim? En 1792, Louis-Antoine-Henri avait rencontré là le grand amour de sa vie en la personne de Charlotte de Rohan-Rochefort. Le jeune prince n'hésite pas, tant sa passion est grande pour cette jeune femme, à l'épouser morganatiquement, car il sait que son grand-père n'acceptera jamais cette mésalliance.

Pour la famille de Bourbon, ce mariage avec une Rohan était une mésalliance et, ce à double titre : la princesse n'était pas de sang royal et elle était la nièce du cardinal de Rohan qui s'était méchamment compromis dans l'affaire du collier de la Reine. Dans ce milieu et à cette époque, ce sont des choses qu'on ne peut pardonner. Au reste en 1801, le grand-père autoritaire essaie de faire contracter par tous les moyens à son petit-fils une alliance avec une princesse de sang royal. Le prince élude toutes ces propositions et, pour cause, il est marié et file le parfait amour avec Charlotte qui le lui rend bien. Pour la première fois, après dix ans d'exil et de campagnes, le duc d'Enghien a le sentiment d'avoir un foyer, un hâvre de paix.

Il a loué une maison très simple à Ettenheim auprès de sa bien-aimée. Ils passent toutes les soirées ensemble, dans la journée le duc tue le temps en chassant et en s'occupant de son jardin. Il a quelques fidèles auprès de lui, tels le marquis de Thumery, le baron de Grünstein, le lieutenant Schmidt et son fidèle serviteur Joseph Calonne. Il a très peu d'argent et obtient après quelques difficultés une modique pension du gouvernement anglais. Mais dans ce calme heureux de sa retraite d'Ettenheim située à une heure et demie du Rhin et à neuf lieues de Strasbourg, le duc n'en suit pas moins avec attention tous les développements de la situation politique en France et en Europe.

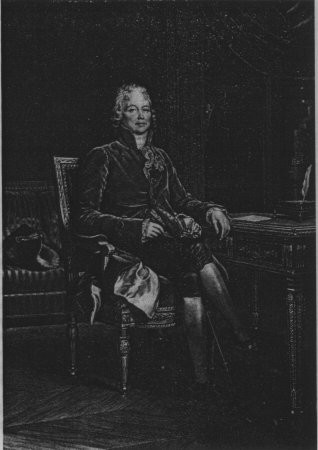

M. de Talleyrand joue la carte de l’Empire

En 1802, la Paix d'Amiens n'a pas tout résolu entre la France du Consulat et l'Angleterre. Les Anglais ne respectent pas leurs engagements envers Bonaparte. Mieux, Cadoudal, inspirateur de la machine infernale qui, le 25 décembre 1800 a fait de nombreux morts et aurait dû tuer le 1er Consul, se réfugie en Angleterre avec de nombreux conspirateurs. Tous sont entretenus par la Grande-Bretagne et fomentent de nouvelles machinations pour tuer Bonaparte. En vain, celui-ci proteste auprès du gouvernement anglais. Enghien suit tout cela de près, mais s'il veut en découdre avec le Premier Consul, il veut le faire franchement, loyalement au grand jour et aimerait que les hostilités reprennent. Sous aucun prétexte, il ne fera partie d'un complot. Il écrit à tous à cette époque : « Je ne connais rien à vos histoires d'agences, ce sont des tas de bêtises puantes auxquelles je ne me mêlerai jamais. Je méprise les Pichegru, Willot, et autres, je vais droit mon chemin et s'il faut s'exposer pour notre Roi, je le ferai au grand jour, et je ne sais que servir sous l'uniforme de la Vendée ».

En 1803, M. de Talleyrand qui aura servi cinq Régimes successifs en les trahissant tous (Royauté, Directoire, Consulat, Empire, Restauration) suggère à Bonaparte, d'écrire à Louis XVIII pour qu'il renonce au trône de France. En échange, on lui donnerait le royaume de Pologne et beaucoup d'argent. Bonaparte, qui songe à se donner une légitimité propre et pense que la France est encore profondément royaliste, trouve l'idée bonne. Louis XVIII réagit brutalement et continue à se considérer Roi légitime des Français. Il écrit dans ce sens à tous les membres de sa famille. Enghien lui répond aussitôt en l'assurant de sa fidélité à toute épreuve :

« Sire,

La lettre dont Votre Majesté a daigné m'honorer m'est exactement parvenue. Votre Majesté connait trop bien le sang qui coule dans mes veines pour avoir pu conserver le moindre doute sur le sens de la réponse qu'elle me demande. Je suis Français, Sire, et un Français fidèle à son Dieu, à son Roi, à ses serments d'honneur. Que Votre Majesté daigne donc de me permettre de joindre ma signature à celle de Mgr le duc d'Angoulême, adhérent comme lui de coeur, d'âme au contenu de la lettre de Votre Majesté.

L.A.H. de Bourbon ».

La presse anglaise publie cette lettre. Talleyrand s'empresse de la mettre sous les yeux de Bonaparte, et attire ainsi sur le prince, l'attention du Premier Consul. Enghien s'en doute car il écrit à son grand-père : « Bonaparte n'oubliera pas et ne pardonnera pas ce qu'il appelle notre folle insolence ».

En effet, le Premier Consul, sur les instances de Talleyrand, va le faire surveiller, car le prince est le seul Bourbon à être si près de la France. Désormais, tous ses gestes seront épiés, ses rencontres notées, ses écrits lus par la police du Premier Consul. Sa retraite d'Ettenheim ne protège déjà plus sa vie privée ni ses pensées. La frontière, un an plus tard, ne protègera même plus sa personne. Le faux s'entremêle au vrai, les renseignements qu'on ramène, sont déformés, enrichis de détails inventés. Ainsi, en ce début de 1803, son grand-père lui écrit en lui reprochant ses imprudences: « On vous voit très souvent à Strasbourg, il paraît que vous allez à Paris incognito, quelle imprudence ! vous risquez inutilement votre vie et un jour Bonaparte vous fera enlever ». Si le duc rit beaucoup en lisant cette prophétie involontaire, il proteste vigoureusement contre ses prétendues incursions en France, il donne sa parole la plus sacrée au prince de Condé qu'il ne remettra jamais les pieds sur le sol français, si ce n'est avec le rang et la place où le destin l'a fait naître.

Pendant que le prince défend ainsi ses principes, d'autres événements vont se dérouler en France qui le conduiront par une série de malentendus et de calomnies nouvelles à se trouver impliqué dans les complots préparés contre la vie de Bonaparte.

Le complot de Cadoudal

En mai 1803, la Paix d'Amiens est rompue. C'est le moment où Cadoudal et le général Pichegru envisagent un projet d'attentat contre le Premier Consul, et de restauration de la royauté.

Le moment est pourtant mal choisi. Bonaparte a pacifié la Vendée et la Bretagne, il sera difficile d'y susciter de nouveaux soulèvements. Quoiqu'il en soit, les conjurés vont tenter l'opération.

Georges Cadoudal arrive à Paris pour mettre au point son complot. Il rejoint Pichegru qui s'entremet avec Moreau. Les conspirateurs sont sûrs de leur fait, à un tel point que les émigrés répandent des rumeurs comme si c'était déjà chose faite, et partout en Europe on en parle. Pourtant le complot piétine. Moreau est réticent.

Jusque-là la police du Premier Consul dirigée par le conseiller d'Etat Réal ne sait encore rien de précis, mais trop de gens sont mêlés à l'affaire, les bavardages sont nombreux. Déjà on arrête certains suspects, Bonaparte est furieux. A son frère Joseph, il écrit : « Je vis dans une défiance continuelle. Chaque jour on voit éclore de nouveaux complots contre ma vie… Les Bourbons me prennent pour leur unique point de mire ». Il décide de remettre en vigueur les lois condamnant les rebelles, lois qu'il avait lui-même annulées en accordant l'amnistie. On arrête cinq conjurés; trois sont condamnés à être fusillés. En janvier 1804, Picot et Lebourgeois sont exécutés sans avoir parlé, le troisième, un nommé Querelle, au moment de mourir, flanche et sur la promesse qu'il aura la vie sauve révèle ce qu'il sait. Il dit qu'une soixantaine de Chouans et émigrés sont à Paris et n'attendent qu'un signe de Cadoudal pour enlever et tuer le Premier Consul. Il annonce un autre débarquement de conspirateurs, le quatrième, pour le début de février.

Alors les événements se précipitent : on arrête un certain nombre de complices et parmi eux Bouvet de Lozier qui avoue que Pichegru, une des têtes du complot, est à Paris alors qu'on le croyait en Angleterre. On apprend encore le rôle de Moreau dans la conjuration et enfin, on confirme le débarquement prochain d'un prince de la Famille royale. Réal court informer Bonaparte qui ne peut croire que Moreau soit mêlé à un pareil projet. Tout de même, il le fait arrêter et transférer au Temple. Savary fait surveiller les côtes près de Dieppe, mais le bateau anglais qui transportait les membres du complot est prévenu à temps et regagne le large. Bonaparte fait mettre Paris en état de siège et promet de grosses récompenses à qui permettra de s'emparer de Pichegru et de Cadoudal. Le 28 février, un certain Leblanc ayant trahi Pichegru pour 100.000 francs, le général est arrêté. Il reste Cadoudal.

Pendant ce temps, Réal continue à surveiller ce qui se passe sur le Rhin. On signale que beaucoup d'émigrés sont, arrivés à Offenburg, et tiennent leur quartier-général, chez la baronne de Reich, tout près d'Ettenheim. On assure que la baronne de Reich échange de fréquentes lettres avec le duc d'Enghien. De là, à dire qu'Enghien fait partie du complot de Paris, il n'y a qu'un pas. Rien n'est plus faux cependant. Le duc en apprenant les arrestations de Paris en est plutôt content, car il pense que tous ces comploteurs font plus de mal que de bien à la bonne cause.

Quoiqu'il en soit, toutes ces rumeurs entremêlant le faux et le vrai alertent le Premier Consul qui charge Réal de compléter ses informations sur le duc d'Enghien. Le conseiller d'Etat adresse alors cette lettre le 1er mars au préfet de Strasbourg : « Je vous recommande citoyen préfet d'ordonnner de suite les dispositions nécessaires pour savoir si le ci-devant duc d'Enghien est toujours à Ettenheim. Les informations que vous ferez prendre doivent être promptes et sûres et, il importe que j'en connaisse les résultats sans le moindre retard… Dans le cas où il ne serait plus dans cette ville, vous m'en informerez sur le champ par un courrier extraordinaire et, vous m'indiquerez l'époque précise où il a cessé de paraître, quelle route il a prise et à quelle destination on croit qu'il s'est rendu ». Les termes de cette lettre montrent combien Bonaparte est impatient de savoir quelle place donner à ce prince de Bourbon dans la conspiration… Le préfet de Strasbourg, en accord avec le colonel Charlot, choisit pour cette enquête le sous-lieutenant Lamothe qui dès le 5 mars revient avec un rapport qui confirme la présence du duc à Ettenheim. Il devait partir en Angleterre, il n'en est plus question. On assure dans ce rapport la présence aux côtés du duc de l'ex-général Dumouriez, d'un colonel Grünstein et d'un agent de l'Angleterre, un nommé Smith. De nombreux courriers échangés entre Offenburg, Friburg et le duc d'Enghien, montrent que tous les émigrés sont à la charge des Anglais, qu'Enghien reçoit une pension de l'Angleterre.

Tout n'est pas faux dans ce rapport, mais Lamothe y commet plusieurs erreurs capitales. Personne ne lui a parlé de Dumouriez, mais de Thumery, l'accent badois a causé cette confusion, on dit « Donnieré » pour Thumery. Grünstein et Schmidt sont des Français il ne s'agit pas de l'agent anglais Smith.

Lorsque le 8 mars, Bonaparte lit ces informations, il commence à croire que le duc est mêlé à ce complot contre sa personne et en serait même le chef. D'autres révélations vont le renforcer dans cette présomption.

Le 9 mars, c'est l'arrestation à Paris de Cadoudal. Interrogé, celui-ci ne cache pas son intention de s'attaquer au tyran et, il précise : « J'attendais qu'un prince français fût arrivé à Paris et il n'y est pas encore ». On ne peut rien lui faire dire de plus. Un de ses lieutenants, Lérident, arrêté le même jour, confirme l'attente d'un jeune prince qui est déjà venu à Paris ; il en fait la description qui correspond point par point à celle du duc d'Enghien : trente ans environ, mince, élégant, cheveux châtains, yeux clairs, mais ne connaît point son nom. Or, c'est le prince de Polignac qu'il décrit ainsi. Mais pour les policiers et pour le Premier Consul, aucun doute n'est plus possible, la description est trop précise, elle ne peut correspondre qu'à un seul prince de la Maison de Bourbon ! Louis-Antoine-Henri, duc d'Enghien.

La conviction de Bonaparte est faite et Talleyrand n'a plus qu'à lui suggérer : « Il faut s'assurer de la personne du duc ».

Mû par un dernier scrupule, ou par le besoin de faire partager la responsabilité qu'il va prendre, le Premier Consul réunit son Conseil le soir du 10 mars 1804. Le Grand juge Régnier expose les détails connus de la conspiration.

Talleyrand conclut en assurant qu'il n'y a qu'un seul moyen: « Enlever le duc et ses complices à Ettenheim et le déférer sur le champ à un tribunal spécial ». Fouché approuve bruyamment. Seul Cambacérès, le Deuxième Consul, est réticent : « Ne serait-il pas préférable d'attendre que le duc passe la frontière pour l'arrêter plutôt que de violer ainsi le droit des gens en l'arrêtant en territoire étranger ? ». Ensuite, il insiste en disant que si on s'empare de lui, il vaut mieux le garder en prison comme otage.

Bonaparte tassé dans son fauteuil, n'a rien dit jusque-là. Aux derniers mots de Cambacérès, il bondit « Vous êtes devenu bien avare du sang des Bourbons ! ». La décision de Bonaparte est prise, il a l'unanimité de son Conseil. C'est dit. Il fera enlever Enghien et le fera passer en jugement dès son arrivée à Paris. La séance est levée.

Cependant, Cambacérès, seul avec Bonaparte, insiste en lui expliquant qu'il a été assez heureux jusqu'ici pour avoir été étranger aux crimes de la Révolution et qu'il s'y associera s'il met sur ses mains le sang d'un Bourbon. Il le supplie de s'épargner des regrets semblables aux siens.

Bonaparte l'interrompt en éclatant : « Depuis trois ans que je suis au pouvoir, c'est la septième conspiration contre ma personne, c'est le septième assassinat auquel j'échappe. Et maintenant ce n'est plus seulement ma vie qui est en jeu mais celle de la France même. Elle est menacée de l'invasion étrangère et de la guerre civile, il faut que cela cesse, et cela ne cessera que si je frappe à la tête dans la Maison de Bourbon. Justice sera faite ».

Aussitôt, le Premier Consul donne lui-même les ordres nécessaires. Avec minutie, il prévoit tous les détails de l'enlèvement, le nombre de soldats, de chevaux, les pièces d'artillerie, etc. Les généraux Caulaincourt et Ordener sont chargés de cette mission. Ordener part de suite à Strasbourg, Caulaincourt attend à Paris les lettres, les ordres et, pour l'Electeur de Bade en cas de succès de l'enlèvement, des lettres signées par Talleyrand.

Qu’est devenu Dumouriez ?

Ordener dès son arrivée à Strasbourg envoie deux hommes en reconnaissance à Ettenheim ; ceux-ci rôdent autour de la maison du duc et sont vite repérés par Calonne, le valet de chambre, qui prévient son maître.

De son côté la princesse Charlotte a reçu des avertissements; elle pressent quelque chose, mais le prince ne veut rien entendre et se rit de ces alarmes.

Dès son arrivée à Strasbourg, Caulaincourt tient conseil avec Ordener. La maison du duc est tout à fait calme, son entourage est peu important et offrira peu de résistance, l'enlèvement se fera de nuit, l'affaire sera facile si elle est rondement menée. L'ordre parvient aux différents chefs de corps qui ignoraient tout de cette expédition. L'un d'eux, le général Fririon, en découvrant la mission dont on le charge, est atterré, il connaît le duc et va tenter de le faire prévenir. Mais le duc est à la chasse, on laisse le message à la princesse Charlotte qui dès que le prince rentre, le supplie de s'enfuir le soir même. Le duc ne veut rien entendre mais promet à la princesse de partir le lendemain matin et pour la rassurer demande à ses amis Grünstein et Schmidt de coucher dans son salon près de lui. En réalité, le duc ne peut imaginer qu'en territoire étranger, les Républicains viennent l'enlever et ne veut pas y croire. C'est tranquillement qu'il s'endort.

De l'autre côté du Rhin, les troupes se sont mises en marche et franchissent sans encombre le fleuve.

Vers deux heures du matin, le lieutenant Schmidt est réveillé par le bruit d'une troupe à cheval. Il secoue Grünstein, « Vite, des cavaliers », ils ouvrent la fenêtre, ne distinguent rien, le bruit a cessé. Par précaution, ils s'habillent. A cinq heures, nouvelle alerte, des cliquetis d'armes et de sourds piétinements se font tout proches. Schmidt et Grünstein aperçoivent les dragons qui escaladent le mur, le duc s'est réveillé, enfile sa culotte, et crie à Calonne « Vite aux fusils, ils sont à la porte ». Déjà les soldats forcent la porte, le duc crie : « Qui commande ici ? » – on lui répond « Nous n'avons point de compte à vous rendre ». Le duc est prêt à tirer. Grünstein l'arrête : « Monseigneur, c'est inutile, nous sommes cernés ». Les portes sont enfoncées, les gendarmes pistolets au poing envahissent la maison, le colonel Charlot est à leur tête et demande « Qui est le duc ? », le prince répond: « Vous devriez le connaître ».

Le colonel donne l'ordre d'emmener tout le monde sous bonne garde hors de la ville, près du moulin. Les habitants sont éveillés, ouvrent leurs volets, s'inquiètent. Charlot les rassure, il avise une jeune femme à une fenêtre et lui demande « Connaissez-vous le duc d'Enghien ? ». Elle éclate en sanglots, tout en refermant sa fenêtre, c'était la princesse Charlotte.

Le colonel retourne à la maison du duc et emporte tous les documents qu'il peut trouver. Puis, il va dans la maison où devait se trouver le général Dumouriez, il ne trouve qu'un vieillard, le marquis de Thumery. L'ancien officier de l'armée de Condé est formel, il n'y a jamais eu de Dumouriez. Charlot comprend l'erreur commise par son subordonné. Thumery est envoyé avec les autres prisonniers au moulin. Ordener regroupe tous ses dragons dispersés dans la ville, sa mission est accomplie. Le colonel Charlot retourne au moulin avec un paysan pour qu'on lui désigne le duc. Voyant la peur de cet homme, Enghien sort du rang et dit à Charlot « laissez-le en paix, c'est moi ».

Calonne court chercher quelques vêtements pour le prince qui est en chemise et le convoi se forme. Enghien, Thumery, Grünstein montent dans une charrette, les autres suivent à pied sous bonne escorte, ils vont ainsi jusqu'au Rhin, on le traverse en bateau; le petit chien du duc, Moïlow est chassé par les dragons, Moïlow suit son maître à la nage, il ne le quittera plus jusqu'aux fossés de Vincennes.

On prend ensuite la route de Strasbourg, le duc lie conversation avec ses gardiens, « Quels sont les motifs de mon enlèvement ? », demande-t-il au colonel Charlot. Celui-ci hésite à répondre puis il dit, « Autant que je sache, le gouvernement vous accuse d'être le chef du complot de Cadoudal, Pichegru et Moreau ». Le duc s'exclame « Mais ce n'est pas sérieux, tout le monde sait que de semblables projets sont contraires à ma manière de voir et de penser. J'admire personnellement la gloire du général Bonaparte, mais en temps que prince de la Maison de Bourbon, je ne puis que lui faire la guerre mais ouvertement, loyalement ». Le prince demande ensuite :

– « Que pensez-vous que l'on veuille faire de moi ?

– Je l'ignore, répond Charlot.

– Je crains par-dessus tout d'être emmené dans une prison; j'aimerais mieux périr tout de suite.

– Charlot à son tour questionne le duc sur Dumouriez. Le prince proteste avec dégoût : « il n'est jamais venu à Ettenheim et s'il y était venu, je ne l'aurais pas reçu. Il est au-dessous de mon rang d'avoir à faire à de pareils gens, je les méprise».

Pour Enghien, comme pour Bonaparte, la félonie de Dumouriez est méprisable.

Les captifs arrivent à Strasbourg. Rien n'a été prévu pour leur hébergement. Le commandant de la forteresse Machim les installe dans son propre salon sur des matelas à même le sol. Grünstein à voix basse demande au duc si rien dans ses papiers saisis à Ettenheim ne peut le compromettre.

Désabusé, le prince lui répond : « Ils ne contiennent que ce que tout le monde sait; je me suis battu pendant huit ans et je suis prêt à me battre encore. Ils vont me renfermer dans une forteresse, j'aurais peine à m'habituer à cette vie-là ».

Le lendemain 16 mars, le duc demande la permission de faire parvenir de ses nouvelles à la princesse de Rohan-Rochefort qui doit s'inquiéter de son sort. On lui permet d'écrire une lettre ouverte. Il lui écrit longuement en la rassurant et lui expliquant qu'on les traite tous très bien. Cette lettre ne parviendra jamais à Charlotte de Rohan.

Dans la journée le colonel Charlot et le commandant de la forteresse trient devant le duc d'Enghien tous ses papiers, ils en font des liasses. Enghien discute avec eux et réclame des nouvelles de la princesse. Il ignorera toujours qu'elle l'a suivi jusqu'à Strasbourg. Elle a été interrogée mais n'a rien dit de plus sur le duc. On lui a conseillé de retourner très vite à Ettenheim. C'est ce qu'elle a fait en essayant de mettre tout en oeuvre pour sauver Enghien.

Le samedi 17 mars, on fait signer au duc le procès-verbal d'ouverture de ses papiers; il y joint une note pour le Premier Consul, lui expliquant qu'il n'a jamais eu d'autre intention que de faire la guerre pour remettre sa famille sur le trône de France. Il proteste de toutes ses forces contre une participation quelconque à un complot sur la personne de Bonaparte dont il admire le génie. Il ajoute que le Premier Consul ne peut lui faire grief de soutenir les armes à la main les droits de sa famille et de son rang. Il termine en lui disant qu'il regrette de n'être pas un simple Français car il aurait été heureux de combattre sous ses ordres. Or, cette note, Bonaparte n'en prendra connaissance que bien après la mort du duc. En la lisant, l'Empereur exprimera le regret de ne pas l'avoir connue avant la décision fatale qui, de ce fait, aurait peut-être été changée.

Dans la nuit, un courrier arrive de Paris ordonnant de faire partir immédiatement le duc d'Enghien seul pour Paris.

A deux heures du matin, le duc monte dans une voiture de poste, seul avec deux officiers de gendarmerie et deux gendarmes. Ses compagnons en larmes lui font leurs adieux, personne ne peut l'accompagner, seul Moïlow, son petit carlin, saute dans la voiture au moment où elle se fermait. Quand le duc apprend qu'il part pour Paris, il se rassure et dit à son gardien : « Un quart d'heure de conversation avec Bonaparte et tout sera arrangé ». Cet optimisme lui permet donc de ne pas s'inquiéter des précautions prises et de la rapidité du trajet. Partie à deux heures trente du matin de Strasbourg, la voiture de poste ne dételle que pour changer les chevaux, il faudra vingt relais pour tenir le train d'enfer avec lequel on mène l'équipage. A tous ceux qui s'étonnent de cette hâte et des mystères que l'on fait à propos du prisonnier, on répond qu'il s'agit d'un dangereux conspirateur nommé « Plessis ». Tout le long de la route, des patrouilles de gendarmerie, des piquets de soldats assurent la sécurité du convoi. On arrive le 20 mars aux barrières de Paris, après quelque soixante-douze heures de course. Il est trois heures de l'après-midi et tambour battant, on suit les boulevards extérieurs, le faubourg Saint-Germain et on s'arrête rue du Bac devant le ministère des Relations extérieures, demeure de Talleyrand. Celui-ci prévenu, interdit que le duc descende de voiture. C'est Talleyrand qui sort de chez lui et se rend chez le conseiller de police Réal. Les deux hommes discutent. Talleyrand lui dit ce qu'il doit faire et s'en va. Réal écrit au gouverneur de Paris, Murat, en lui précisant que le duc d'Enghien arrivera cette nuit et que toutes les dispositions sont prises pour qu'il soit immédiatement conduit au château de Vincennes, qu'on ne doit en parler à personne, que ce sont les ordres du Premier Consul. Réal sait pourtant par Talleyrand qu'Enghien est arrivé à quatre heures de l'après-midi et en bonne logique, Réal lui-même écrit une deuxième lettre datée de ce jour-là à 4 heures 30, au gouverneur Harel du château de Vincennes; il lui explique qu'un prisonnier doit arriver au château. Harel devra veiller à sa sûreté, il ne devra communiquer avec personne jusqu'à nouvel ordre.

A 5 h 30 du soir, Harel, le gouverneur de la forteresse, vient à peine d'achever la lecture des ordres qu'il a reçus de Réal que les sonnailles d'un équipage lui font dresser la tête. Une chaise de poste à six chevaux vient de pénétrer dans la cour. Pour la troisième fois, un Condé va être incarcéré dans les murs de Vincennes : le premier avait été Henri le Condé en 1627 sur l'ordre de Richelieu, le deuxième le Grand Condé en 1650 à cause de Mazarin, mais le troisième, le duc d'Enghien n'aura pas la chance de ses aieux…, il n'en sortira jamais. Harel se précipite pour accueillir son prisonnier. Le ton de la lettre de Réal est explicite : il s'agit d'un personnage important, un noble sans doute. Le prince est ankylosé par son long voyage ; il descend prestement de la chaise de poste, Harel se présente à lui et s'excuse car sa chambre n'est pas prête pour le recevoir, il invite le duc à venir se chauffer chez lui, l'installe dans son salon, mais n'ose le quitter, sa femme malade étant couchée dans l'alcôve, qui occupe un coin du salon. Heureusement, le brigadier Aufort est monté le voir pour bavarder un peu, Harel l'envoie chercher un repas chez le traiteur à Vincennes. Pendant ce temps, il installe le prisonnier dans son logement du Pavillon du Roi, c'est là qu'Aufort lui apporte un repas qu'il partage avec son petit chien, car tous deux sont à jeun depuis Strasbourg. Harel ignore toujours l'identité de son prisonnier. Il n'en est pas de même de sa femme qui, de son alcôve a suivi la conversation et a tout de suite reconnu la voix du prince car, par une coïncidence qu'on ne trouve que dans la réalité (dans un roman cela paraîtrait trop invraisemblable), le duc d'Enghien est son frère de lait, ils ont eu la même nourrice et ont partagé les mêmes jeux dans leur enfance.

Est-ce un jugement ?

Pendant que le duc est ainsi accueilli dans sa prison, les événements se précipitent à Paris. Le 18 mars, Bonaparte a reçu le rapport de Caulaincourt lui précisant que l'enlèvement du duc d'Enghien s'est bien passé et demande des ordres. Le colonel Charlot joint une note dans laquelle il explique au Premier Consul qu'il y a eu erreur sur la personne de Dumouriez, qu'il s'agit de Thumery. Il termine son rapport en disant qu'Enghien considère Bonaparte comme un grand homme mais qu'étant prince de la Maison de Bourbon, il lui avait voué une haine implacable, ainsi qu'aux Français républicains auxquels il ferait la guerre dans toutes les occasions.

Pendant que le duc est ainsi accueilli dans sa prison, les événements se précipitent à Paris. Le 18 mars, Bonaparte a reçu le rapport de Caulaincourt lui précisant que l'enlèvement du duc d'Enghien s'est bien passé et demande des ordres. Le colonel Charlot joint une note dans laquelle il explique au Premier Consul qu'il y a eu erreur sur la personne de Dumouriez, qu'il s'agit de Thumery. Il termine son rapport en disant qu'Enghien considère Bonaparte comme un grand homme mais qu'étant prince de la Maison de Bourbon, il lui avait voué une haine implacable, ainsi qu'aux Français républicains auxquels il ferait la guerre dans toutes les occasions.

Bonaparte a-t-il eu un moment d'hésitation en apprenant que Dumouriez n'avait jamais mis les pieds à Ettenheim et que le duc ne faisait peut-être pas parti du complot ? On ne sait. Les deux dernières phrases du colonel Charlot étaient sans doute de trop… – Le matin du 20 mars, le Premier Consul signe l'arrêté suivant:

« Registre des délibérations des Conseils de la République. Paris le 29 ventôse an XII de la R.F.

Art. 1er. – Le ci-devant duc d'Enghien prévenu d'avoir porté les armes contre la République, d'être à la solde de l'Angleterre, de faire parti de complots tramés contre la République, sera traduit devant une commission militaire composée de sept membres nommés par le gouverneur général de Paris et qui se réunira à Vincennes.

Art. 2. – Le Grand Juge, le ministre de la Guerre et le gouverneur de Paris sont chargés de l'exécution du présent avis.

Le Premier Consul,

Bonaparte »

Dès que le Premier Consul apprend par Talleyrand qu'Enghien est arrivé, il donne des ordres précis à Murat pour la composition de la commission militaire en nommant le général Hulin pour la présider et en donnant des ordres pour les différents corps de gendarmerie qui devront se rendre à Vincennes. Il précise qu'il donne ordre à Savary de se rendre auprès de lui et de veiller sur tout.

Savary, en arrivant chez Murat, croise Talleyrand qui en sortait. Murat le reçoit dans son lit, il est tellement fatigué qu'il ne peut se lever. C'est une maladie diplomatique qui permettra à Murat, ainsi qu'à Réal de ne pas assister à l'exécution du duc d'Enghien, malgré les ordres de Bonaparte. Il n'ouvre même pas la lettre de Bonaparte que lui remet Savary et lui dit sèchement : « Vous devez connaître les instructions qui vous concernent, alors exécutez-les ». Savary se rend à la caserne pour prendre le régiment de gendarmerie d'élite qu'il commande et l'emmener à Vincennes. Entre-temps, chez Murat les sept membres de la commission militaire d'exception défilent; Murat signe l'arrêté de leur nomination et peut s'endormir tranquille. Grâce aux conseils de Talleyrand, à son indisposition, il ne se compromettra pas et ne pourra encourir la colère du Premier Consul. Quoiqu'il arrive, il s'en tirera habilement.

Au château de Vincennes, tandis que le duc d'Enghien épuisé par son voyage, dort à poings fermés dans sa chambre du Pavillon du Roi, il règne une activité insolite… Harel a perdu toute autorité sur son domaine. C'est Savary qui a pris la direction des opérations. Les gardes habituels ont été éloignés et remplacés par des gendarmes. Toute l'enceinte est entourée de soldats et de cavaliers, Harel a dû céder son logement à la commission militaire. Son salon est transformé en tribunal, une petite pièce voisine en greffe.

A 11 heures du soir, le lieutenant Noirot frappe à la porte du prisonnier. Pas de réponse ; il entre dans la chambre et secoue le duc, « Veuillez me suivre, Monsieur ». Le prince, qui dormait, se lève, s'habille tel un automate, et suit le lieutenant et les gendarmes. On l'introduit dans la petite salle qui sert de greffe. Le major Dautancourt est le capitaine rapporteur du Tribunal militaire. A sa droite le capitaine Molin fait office de greffier. L'interrogatoire commence :

« Vos nom, prénoms, âge et lieu de naissance ?

– Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, né le 2 août 1772 à Chantilly.

– A quelle époque avez-vous quitté la France?

– je ne puis pas le dire précisément, mais je pense que c'est le 16 juillet 1789. Je suis parti de Chantilly avec le prince de Condé, mon grand-père et avec le duc de Bourbon, mon père, à peu près au même moment que le comte d'Artois et ses enfants.

– Où avez-vous résidé depuis votre sortie de France ?

– Je suis passé avec mes parents que j'ai toujours suivis par Mons et Bruxelles. De là nous nous sommes rendus à Turin chez le roi de Sardaigne où nous sommes restés à peu près seize mois. De là, toujours avec mes parents, je suis allé à Worms et aux environs sur les bords du Rhin ; ensuite, le corps de Condé s'est formé et j'avais, avant cela, fait la Campagne de 1792 en Brabant, avec le corps de Bourbon à l'armée du duc Albert.

– Où vous êtes-vous retiré depuis la paix entre la République française et l'Empereur ?

-Nous avons terminé la guerre aux environs de Gratz, c'est là où le corps de Condé (le greffier ajoute de son cru qui était à la solde de l'Angleterre) a été licencié; je suis resté pour mon plaisir à Gratz à peu près six ou neuf mois, en attendant des nouvelles de mon grand-père qui était passé en Angleterre et qui devait m'informer de la pension que cette puissance allait m'accorder. Dans cet intervalle, j'ai demandé au cardinal de Rohan la permission d'aller dans ses baillages à Ettenheim. Depuis deux ans et demi, je suis resté dans ce pays. J'y suis d'ailleurs resté avec l'agrément de l'Electeur de Bade à qui j'avais officiellement renouvelé ma demande après la mort du cardinal.

– Vous n'êtes point passé par l'Angleterre ?

– Je n'y ai jamais mis les pieds.

– Cette puissance vous accorde-t-elle toujours un traitement ?

– Oui, je n'ai vraiment que cela pour vivre.

– Correspondez-vous avec les princes français retirés à Londres ? Les avez-vous vus récemment ?

– J'ai naturellement entretenu des correspondances avec mon grand-père depuis qu'il a quitté Vienne. J'en entretiens aussi avec mon père, que je n'ai pas vu depuis 1794 ou 1795.

– Quel grade occupiez-vous dans l'armée de Condé ?

– Avant 1796, j'étais volontaire au quartier-général de mon grand-père. Ensuite, je fus commandant de l'avant-garde, et après le passage de l'armée de Condé en Russie où je fus fait colonel par l'Empereur, c'est avec ce grade que je suis revenu aux armées du Rhin.

– Connaissez-vous le général Pichegru ? Avez-vous eu des relations avec lui ?

– Je ne l'ai – je crois – jamais vu et je n'ai eu aucune relation avec lui. Je sais qu'il a désiré me voir. Je me loue de ne pas l'avoir connu, d'après les vils moyens dont il a voulu se servir, s'ils sont vrais.

– Et l'ex-général Dumouriez ?

– Pas davantage, je ne l'ai jamais vu non plus.

– Depuis la paix, n'avez-vous pas entretenu de correspondance dans l'intérieur de la République ?

– J'ai écrit à quelques amis qui me sont encore attachés, qui ont fait la guerre avec moi, pour leurs affaires et les miennes. Ces correspondances ne sont pas de celles, je crois, dont vous voulez parler ».

Dautancourt, hoche la tête et se retourne vers Molin : « Vous pouvez relire l'interrogatoire, capitaine ».

Le bref interrogatoire terminé, le capitaine Dautancourt lui tend la plume pour qu'il signe. Le duc, la plume en l'air, demande : « Pourriez-vous me dire les moyens que je devrais employer pour obtenir une audience du Premier Consul ? ». Un peu effaré le capitaine le regarde, hésite puis lui dit : « Consignez votre demande sur cet interrogatoire, les juges vont le lire et ils aviseront sur votre requête ».

Alors le prince écrit : «Avant de signer, je fais avec insistance la demande d'obtenir une audience particulière avec le Premier Consul. Mon nom, mon rang, ma façon de penser l'horreur de ma situation, me font espérer qu'il ne refusera pas ma demande» signé : Louis-Antoine-Henri de Bourbon.

Le duc est ramené à sa chambre tandis que les juges attendent toujours que le dossier soit complété, car il est bien maigre ce dossier. Les papiers saisis chez le prince doivent leur arriver incessamment. Ils contiennent des preuves accablantes, paraît-il, mais les papiers sont chez Réal et ils n'arriveront jamais. La seule pièce à charge c'est l'arrêté pris par le Premier Consul le matin-même. Il est plus de minuit et demi, il faut prendre une décision. Un des officiers propose qu'on en réfère à Bonaparte et qu'on surseoit au jugement. Tous sont d'accord. Hulin va trouver Savary, celui-ci dit sèchement « Cette demande est inopportune ».

La cause est entendue, ils sont là pour juger, ils jugeront. On fait monter quelques officiers pour que le jugement ne soit pas secret. Savary reste derrière le fauteuil du général Hulin. Il est une heure du matin lorsque le duc rentre dans la pièce, le visage tiré de fatigue mais se tenant bien droit et sûr de lui.

Le général Hulin ne peut poser que trois questions qui s'inspirent des trois charges relevées dans l'arrêté du Premier Consul : « Avez-vous porté les armes contre la République ? ». D'un ton net, le duc répond de se reporter à l'interrogatoire d'il y a une heure et puis il ajoute: « Regardez-moi je suis un Bourbon, c'est vous qui avez tiré les armes contre moi. Un Condé ne peut rentrer en France que les armes à la main. Ma naissance, mon opinion me rendent à jamais l'ennemi de votre gouvernement ».

Un murmure s'élève dans la salle. Les officiers protestent. « Etes-vous à la solde de l'Angleterre ? » « Disons que j'en recevais 150 guinées par mois ». « Avez-vous pris part aux complots tramés par l'Angleterre contre la sûreté de l'Etat et contre la vie du Premier Consul ? ».

Le duc bondit sous l'accusation, le feu aux joues, il crie fort indigné : « Jamais je n'ai participé à un complot secret, à plus forte raison un complot d'assassinat, c'est m'insulter que de m'en croire capable. Une pareille manière d'agir est si contraire à mon rang et à ma naissance que je m'étonne fort qu'on ait pu un instant le supposer. Non seulement, je n'aurais jamais pû participer à de tels complots mais, s'ils existent, je n'en connais ni les détails ni les auteurs ».

Le général Hulin reste un moment interloqué par tant de violence, puis il insiste : « Mais comment pouvez-vous prétendre ignorer ces complots alors que le monde entier les connaît et qu'avec votre rang et votre naissance que vous prenez tant de soins de nous rappeler, vous ayez pû rester indifférent à des événements dont toutes les conséquences devaient être capitales pour vous. A la manière dont vous me répondez, vous semblez vous méprendre sur votre position. Prenez-y garde, ceci pourrait devenir sérieux pour vous… ».

Désespérant de se faire comprendre ou d'être cru, le duc garde un instant de silence. Ces juges, ces officiers sortis du rang, grâce à la Révolution, ne peuvent qu'être prévenus contre lui. Il sent qu'avant de l'entendre, ils l'ont déjà condamné.

Alors résigné, avec un haussement d'épaules, le prince ajoute : « Je ne puis Monsieur que vous répéter ce que je vous ai déjà dit : j'ai fait demander à l'Angleterre du service dans ses armées et elle m'avait fait répondre que j'eusse à rester sur le Rhin où incessamment j'aurais un rôle à jouer… j'attendais. Voilà Monsieur tout ce que je puis vous dire ».

Hulin regarde ses collègues et déclare que la commission va délibérer. Le duc est une nouvelle fois ramené dans sa chambre où Moïlow l'accueille avec des jappements de joie. Après un instant d'abattement, le prince retrouve sa sérénité : n'a-t-il pas demandé une audience à Bonaparte ? Voilà l'homme qui comprendra ses motifs, ses actes et devant qui il pourra défendre son honneur. Dans le salon du général Harel, les juges sont seuls, leur délibération est brève. Pour ces hommes, ces soldats de la République, défendre la Royauté en s'alliant aux ennemis extérieurs de la Révolution, c'est trahir… un seul châtiment : la peine de mort… seulement, ils sont des militaires et non des juristes. En vertu de quelle loi vont-ils condamner ce cousin de Louis XVI qui, en combattant la République régicide, a essayé de venger ses morts et de reprendre ce qui lui a été pris ? Hulin hésite, puis lance : on laissera des blancs : Lui, a appliqué l'article et, en conséquence, l'a condamné à la peine de mort: signé P. Hulin, Bazaucourt, Rable, Barrois, Dautancourt, Guiton, Ravier. On sait la suite…

Rien dans les formes judiciaires n'a été respecté. Ni motivation de l'arrêt, ni défenseur, ni possibilité d'appel n'ont même donné un semblant de légalité à ce procès arbitraire. Ce n'est pas un procès, c'est un assassinat. Certains juges sentent combien il leur sera difficile de justifier pareille procédure et de ne pas en avoir un certain remords. Dautancourt en voyant le corps de Louis de Bourbon, jettera cette phrase à Savary : « Put-il dépendre de moi d'être à cent batailles et jamais à un jugement ! ».

A quatre heures du matin, Savary avec ses troupes arrive à la barrière de Paris, il croise, une chaise de poste, c'est Réal qui se dirige vers Vincennes – exclamation des deux hommes! Réal n'en revient pas que tout soit fini, il pensait que le duc n'arriverait que dans la nuit à Vincennes… « Mais le Premier Consul sera furieux, je devais l'interroger, dit Réal, et il ajoute : « Bonaparte sera aussi en colère contre vous, vous avez été trop vite en besogne ».

Qui a tué le duc d’Enghien ?

Savary, à onze heures du matin, est introduit auprès du Premier Consul et lui annonce que tout est terminé.

Bonaparte reste un moment interdit et sa première réaction sera : « Il y a là quelque chose qui me dépasse, voilà un crime qui ne mène à rien et qui ne tend qu'à me rendre odieux ». A Joséphine, qui venait d'apprendre la nouvelle, il aurait dit : « Les malheureux ont été trop vite ». Cependant, très vite, il se reprendra et couvrira tout de son autorité sans faire aucun reproche à personne.

Dans l'après-midi du 21 mars, douze heures après l'exécution du prince, le Premier Consul fait établir un nouveau texte de jugement, très complet cette fois de quelques huit pages où l'on met les formes juridiques nécessaires et où l'on inscrit sur son ordre les six chefs d'accusation suivants :

1. d'avoir porté les armes contre la République française;

2. d'avoir offert ses services au gouvernement anglais, ennemi du peuple français;

3. d'avoir reçu et accrédité auprès de lui des agents du gouvernement anglais, de leur avoir procuré les moyens de pratiquer des intelligences en France et d'avoir conspiré avec eux contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat;

4. de s'être mis à la tête d'un rassemblement d'émigrés français et autres, soldé par l'Angleterre, formé sur les frontières de la France dans les pays de Fribourg et de Baden;

5. d'avoir pratiqué des intelligences dans la place de Strasbourg, tendant à faire soulever des départements circonvoisins pour y opérer une diversion favorable à l'Angleterre;

6. d'être l'un des facteurs et complices de la conspiration tramée par les Anglais contre la vie du Premier Consul et devant en cas de succès, de cette conspiration, entrer en France.

Pourtant, Bonaparte sait que le duc n'est coupable que de deux de ces chefs d'accusation. Qu'importe ! le Premier Consul veut faire connaître à tous que c'est un traître qu'il a fait exécuter. C'est donc ce texte apocryphe qu'il fait insérer dans le Moniteur, le journal officiel de l'époque.

La nouvelle de l'exécution du duc d'Enghien se répand très vite dans Paris, et soulève, selon les cas, réprobation ou applaudissements.

Mais il faut bien le souligner, cette exécution provoque peu de remous et ce n'est que sous la Restauration que les protagonistes de ce drame tenteront de se justifier.

En réalité, la mort du duc d'Enghien marque un tournant dans l'évolution vers l'Empire ; elle a rassuré les Conventionnels régicides et autres brumairiens trop compromis avec la Révolution et renforcé leur alliance avec Bonaparte. Deux mois plus tard, Bonaparte sera proclamé Empereur.

Quel est donc le véritable instigateur de la mort du dernier Bourbon ?

Les historiens ne sont guère d'accord. Selon qu'ils sont royalistes ou républicains, ils ont raconté une histoire très différente.

Beaucoup de pièces ont été détruites et les faits que je viens de vous évoquer sont les seuls que nous possédions aux Archives Nationales.

On aura compris que celui qui tirait les ficelles et qui a fait agir les Caulaincourt, Savary, Réal, Murat, c'est Talleyrand.

Pour ma part, je crois que c'est lui le véritable instigateur de ce crime ; pourtant, après le drame, on lui prêtera le mot de Chaptal : « C'est plus qu'un crime, c'est une faute ». Il est vrai qu'on prêtera le même mot à Fouché qui n'a pas mis moins de zèle à pousser Bonaparte à la violence.

Chateaubriand écrit: « Quand M. de Talleyrand, prêtre et gentilhomme, inspire et prépare le crime en inquiétant Bonaparte avec insistance, il craignait le retour de la légitimité ».

C'était vrai, et si un terroriste eût réussi à abattre Bonaparte, ç'en était fait pour l'ex-évêque, de sa carrière, de son rang, de sa fortune et de la France telle qu'il la concevait à cette époque. Il fallait établir pour Bonaparte une légitimité; Napoléon le savait bien en 1812, quand, brouillé avec Talleyrand, il disait « C'est un de ceux qui ont contribué à établir ma dynastie… ». Par quels moyens ? En donnant un gage aux Conventionnels régicides et brumairiens, un gage tel qu'ils seraient tous assurés que Bonaparte couronné ne leur reprocherait jamais leur passé sanglant… ce gage c'était le cadavre d'un Bourbon, c'était le pacte du sang conclu entre la Terreur et l'Empire. L'évêque boiteux n'a pas hésité, à mettre son pied bot dans une flaque de sang et il n'en a pas été éclaboussé!

Les preuves, il en reste très peu, et pour cause : tous les documents officiels relatifs à l'assassinat du duc d'Enghien ont été raflés par Talleyrand après la débâcle de 1814, alors où Paris vaincue et occupée, il présidait le Gouvernement provisoire. Tout ce qu'il a écrit sur cette horrible affaire a disparu. Les rapports au Premier Consul sur la nécessité de l'enlèvement du jeune duc ont pourtant existé. Une lettre de sa main aurait glissé au fond d'un tiroir, Méneval, le secrétaire de Bonaparte et Chateaubriand l'ont eue en main. Pourquoi, ne l'ont-ils pas recopiée ? Méneval qui a lu cette lettre par deux fois en 1807 et en 1814 prétend, en accord avec Chateaubriand, qu'elle contenait ces passages : « Si la justice oblige de punir, la politique oblige de punir sans exception », et encore ceci : « J'indiquerai au Premier Consul M. de Caulaincourt auquel il pourrait donner des ordres et qui les exécuterait avec autant de discrétion que de fidélité ». On croirait lire du Talleyrand…

Des Mémoires du temps nous disent que Talleyrand tenait son cercle chez la duchesse de Luynes dans la nuit du 20 au 21 mars 1804, il jouait au creps. A deux heures trente précises, M. de Talleyrand posa ses cartes et dit « Le dernier des Condé a cessé de vivre ». Rappelez-vous l'impatience de Savary, l'heure de la mort du duc était même minutée! Tous ceux qui étaient là dans ce salon se figèrent. Ils ne pouvaient comprendre mais ils regardèrent Talleyrand et pour la première fois il leur fit peur.

Joséphine avait essayé de sauver le duc d'Enghien. Au cours de scènes pathétiques, elle supplia son mari d'épargner le jeune prince. Sa fille Hortense assistait à ces scènes. Chaque fois que Bonaparte semblait gagné par la clémence et qu'il voyait ensuite Talleyrand, Joséphine perdait de nouveau la partie. Elle dit à Hortense : « Ce boîteux me fait trembler ».

L'Empereur lui-même, a dit à plusieurs reprises aux uns et aux autres que Talleyrand lui avait conseillé de s'emparer et de faire mourir Enghien. En 1809, Napoléon dit : « C'est Talleyrand qui m'a décidé à arrêter le duc d'Enghien auquel je ne pensais pas. J'étais loin d'attacher la moindre importance à son séjour sur le Rhin et d'avoir aucun projet sur lui ».

Cependant, pour Napoléon, l'affaire du duc d'Enghien sera toujours son tourment. Il y reviendra sans cesse. A Caulaincourt en Russie, il dit : « Si j'avais lu avant sa mort la note du duc écrite à Strasbourg, il n'aurait pas péri ainsi ».

Quoiqu'il en soit, Napoléon a décidé très vite de porter seul le poids de ce crime.

A Sainte-Hélène, le 15 avril 1821, trois semaines avant sa mort, il ajoute ce codicille à son testament : « J'ai lait arrêter et exécuter le duc d'Enghien parce que c'était nécessaire, à la sûreté, à l'intérêt, à l'honneur du peuple français, lorsque le comte d'Artois entretenait de son aveu soixante assassins à Paris. Dans une semblable circonstance, j'agirais encore de même ».

Voulait-il se justifier ou cherchait-il à justifier tous ceux qui avaient fait trop de zèle à son service ?

Bibliographie

BERTRAND (J.P.). – Bonaparte et le duc d'Enghien.

BOULAY de la MEURTHE. – Correspondance du duc d'Enghien. CASTRIES (duc de). – La conspiration de Cadoudal.

CHIAPPE (J.F.). – Cadoudal et la liberté.

DONTENVILLE (J.). – La catastrophe du duc d'Enghien (Revue des Etudes napoléoniennes, 1925).

DUPONT (M.). – Le tragique destin du duc d'Enghien. DURIEUX (J.). – L'arrestation de Cadoudal.

LACHOUQUE (Cdt). – Cadoudal et les Chouans.

MARICOURT. – La mort du duc d'Enghien. (1931). MELCHIOR-BONNET (B.). – Le duc d'Enghien.

MÉMOIRES de :

– Bourrienne ;

– Caulaincourt ;

– Chateaubriand ;

– Méneval ;

– Roederer ;

– Savary ;

– Thibaudeau (Mémoires sur le Consulat). ORIEUX (J.). – Talleyrand.

REMACLE. – Relations secrètes des agents de Louis XVIII. WELSCHINGER (H.). – Le duc d'Enghien. (1888).