Dans son discours annuel sur l’état de l’Empire du 27 décembre 1804, Napoléon déclara au Corps législatif que le Code civil, promulgué en mars précédent, remplissait déjà « l’attente publique » et prenait sa place dans l’esprit des citoyens : « Il éclaire leur marche et leurs transactions, et, partout, il est célébré comme un bienfait » [2]. Ce grand œuvre fut de tous temps la fierté de l’empereur et, selon lui, un de ses mérites les plus éclatants au moment d’entrer dans la postérité : « Mon seul Code, pour sa simplicité, a fait plus de bien en France que la masse de toutes les lois qui m’ont précédé », dira-t-il encore à Sainte-Hélène [3].

Un autre jour, évoquant son caractère simple et concis, il disait que son Code faisait plus de bien que « mille in-folio de lois » publiés dans les siècles précédents. Le Code tenait en effet en 2 281 articles, sur à peine 240 pages pour l’édition officielle de l’Imprimerie nationale de 1804 et 150 pour une édition populaire de 1808. Je me demandais récemment ce que Napoléon aurait dit en apprenant que, dans les vingt dernières années, notre Journal officiel s’est enrichi de dizaines de milliers de pages, lois et textes réglementaires en représentant plus du tiers [4]. Il est vrai qu’il est imprimé en in-quarto ! Avec 20 à 25 lois par an sous le Consulat et l’Empire, et guère plus pour les régimes suivants, on ne saurait parler d’inflation législative et, plus important, on ne peut douter qu’une forme de sécurité juridique régna pendant près d’un siècle dans le Royaume, l’Empire et la République de France.

Dans un essai paru en 2004, Robert Badinter expliquait en peu de mots par quel miracle naquit ce petit Code civil : « Toute entreprise de codification, pour réussir, requiert trois conditions : un moment favorable, des juristes de talent, une volonté politique » [5]. Ces conditions furent remplies sous le Consulat et l’Empire.

Première condition : la volonté politique. Dans la démarche de codification, le rôle de Napoléon fut essentiel. S’il ne tint pas la plume, il fut celui qui rendit possible le rêve codificateur en sachant à la fois où il voulait aller et tout aussi clairement où il ne voulait pas conduire ses contemporains et les générations futures. Il fut ici ce que l’historien Jacques Jourquin a appelé « le premier chef d’État manager ».

Deuxième condition : le moment favorable. La volonté de codifier s’inscrivait parfaitement dans la recherche de l’unité et d’indivisibilité de l’État en France. Avec la centralisation, le Code en constitua comme l’achèvement sur le plan institutionnel et juridique, et d’abord, pour la partie juridique, par la simplification de la « marqueterie de l’ancien droit » [6], autour de règles simples, stables, accessibles et consensuelles.

Troisième condition : les juristes de talent. Ceux du Consulat et de l’Empire ne furent pas seulement « de talent » : ils furent immenses. La plupart d’entre eux sont connus de leurs successeurs dans la carrière : Target, Treilhard, Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville, Portalis, Boulay de la Meurthe, Muraire, etc..

Ces juristes travaillèrent sous la direction de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, natif de Montpellier. Dès lors, l’idée de placer cette journée d’études sur la réforme du droit des contrats sous ses auspices est excellente. Elle n’est cependant pas seulement justifiée par ses origines montpelliéraines ou par le tropisme (raisonnablement) napoléonien du Premier président Eric Négron. Cambacérès fait en effet partie de cette race de juristes dont notre histoire peut s’enorgueillir et dont l’exemple, même vieux de deux siècles, ne doit pas être seulement relégué dans un recoin de quelques esprits cultivés [7].

À la fondation du Consulat, Cambacérès ne se trouva pas « propulsé » au poste de Second consul. Il prit au contraire cette place de choix avec le plus grand naturel, récoltant les fruits de ses compétences reconnues, de son habileté et de sa patience. Dans le triumvirat qui se forma en décembre 1799, il s’imposa comme le représentant de la robe de l’Ancien Régime et du personnel révolutionnaire modéré, son collègue Lebrun, Troisième consul, étant un spécialiste des Finances et un homme penchant plutôt « à droite », comme on commençait à le dire alors. Pendant quinze ans, Cambacérès allait être « moins qu’un numéro un et plus qu’un numéro deux » du régime napoléonien, selon l’heureuse expression de son biographe Pierre-François Pinaud : Second consul, de 1800 à 1804, puis archichancelier de l’Empire, de sa proclamation à sa chute. Mais avant d’être politique, sa trajectoire fut celle d’un jurisconsulte. Et c’est à Montpellier qu’il fit ses classes.

Un jurisconsulte au sommet de l’État

Montpellier : droit, politique, réseaux et…prudence (1753-1792)

Belle trajectoire « pré-révolutionnaire » que celle de ce fils de Jean-Antoine de Cambacérès, conseiller à la cour des Comptes, Aides et Finances [8] et maire de Montpellier à partir de 1753. Né le 18 octobre de cette année-là, Jean-Jacques Régis démontra vite ses aptitudes à maîtriser les matières juridiques. Brillant sujet du collège et de la faculté de droit de la ville, licencié en 1772, jeune avocat, il commença dès l’entrée dans l’âge adulte une ascension qui n’allait plus s’arrêter et où l’on reconnaît toutes les caractéristiques du personnage, forgées au fil des leçons de la vie. Leçon de prudence au contact des malheurs de son père, chassé de la mairie de Montpellier pour s’être opposé à l’Intendant de la Province (1778). Habitude et goût du travail au sein d’un cabinet de juristes réputés avant de reprendre la charge paternelle à la cour des Aides [9]. Constitution de réseaux avec une initiation précoce à la franc-maçonnerie [10]. Ouverture raisonnable aux idées nouvelles avec l’engagement pour la réforme de la monarchie et la lecture passionnée des écrivains des Lumières. Professionnellement, si l’on ose dire, il fut aussi un grand lecteur de John Locke (sur l’organisation de la société), Claude Serres (sur les institutions du droit français) et, surtout, de Robert-Joseph Pothier, jurisconsulte célèbre en son temps, qui inspirera les rédacteurs du Code de 1804 [11].

Dès que survinrent les événements de 1789, Cambacérès se sentit prêt à jouer un rôle et milita dans sa ville aux côtés des réformateurs. Ayant manqué l’élection à la mairie de Montpellier, il fut élu président du tribunal criminel de l’Hérault (1791). Cet homme aux manières ondoyantes n’était pas un remueur de foules, si bien qu’il dut attendre 1792 et son élection à la Convention pour voir ses compatriotes languedociens lui faire vraiment confiance.

Député et avocat d’affaires (1792-1799)

Libéré du supplice d’avoir à faire la preuve de ses compétences, installé au centre-gauche de l’hémicycle, Cambacérès se jeta dans la Révolution, d’abord avec retenue, préférant travailler aux grandes réformes plutôt que de brûler ses vaisseaux dans d’éphémères luttes politiques, avant de s’engager plus franchement jusqu’à flirter avec les milieux robespierristes. Lors du procès de Louis XVI, il défendit tour à tour l’incompétence de la Convention, la culpabilité du roi, le rejet de l’appel au peuple, la prise en otage du monarque au cas où le territoire serait envahi, le sursis à exécution avant de monter à la tribune pour demander que l’exécution (qu’il acceptait donc) se fasse « sans souillure ». Il est dès lors bien difficile de trancher sur le point de savoir si Cambacérès fut ou non régicide. La Seconde Restauration le considéra un temps comme tel, avant de lui accorder le bénéfice du doute.

Ce qui est certain, c’est que la suite de son action à la Convention le fit pencher tantôt du côté des « enragés » (réquisitoire contre Dumouriez dont il se disait l’ami quelques semaines plus tôt, création du tribunal révolutionnaire, proscription des Girondins,…), tantôt du côté des modérés (repli au sein de la commission de législation, premier projet de Code civil…). La chute de Robespierre le trouva finalement ami des Thermidoriens et assura plus sûrement son avenir politique. Au sein de la Convention épurée, il se fraya le chemin vers le sommet. Compte tenu du fort taux de mortalité (révolutionnaire) des hommes de valeur, on se tourna vers lui pour lui confier successivement la présidence des comités de Législation, de Salut public, de la Guerre ( !) et de Sûreté générale ou de la Convention toute entière [12].

Tout souriait alors à Cambacérès. La présence de son nom dans la correspondance de l’espion royaliste d’Antraigues faillit tout emporter [13]. Alors qu’un fauteuil au Directoire lui semblait promis, il dut se contenter d’un mandat de député au conseil des Cinq-Cents (chambre basse du régime de l’an III) qu’il présida en octobre 1796. Battu aux élections de 1797, il se replia sur un cabinet d’avocats d’affaires où il allait connaître le succès et peaufiner une fortune qui était déjà très importante et semble avoir été bâtie honnêtement. Le retour au pouvoir de Sieyès lui permit un retour en grâce : il fut nommé ministre de la Justice, portefeuille qui lui allait comme un gant, si l’on ose dire. C’est à ce poste qu’il participa au coup d’État de Brumaire, avec la prudence qui (lui) convenait. Jusqu’au moment où le succès fut certain, il conserva plusieurs fers au feu.

Second Consul (1799-1804)

À l’avènement de ce Consulat qui allait, en moins de deux ans, assurer la paix intérieure et extérieure et réformer la France comme rarement elle le fut en si peu de temps, Cambacérès avait quarante-sept ans, soit seize de plus que Bonaparte [14]. Ses compétences juridiques et son expérience législative allaient être plus qu’utiles à un régime qui s’était vu fixer comme mission de réformer l’État et de codifier les rapports sociaux dans le respect des grands principes de la Révolution, modèle 1789 modifié en 95. Bonaparte lui laissa pratiquement les coudées franches dans toutes les affaires de justice dont la plus grande, la préparation du Code civil au cours de laquelle Cambacérès présida près de la moitié des 109 séances de travail du conseil d’État.

Hors de ce champ de compétences, il commença à assurer l’intérim du chef de l’État en son absence. Sa correspondance avec Napoléon, publiée il y a trente ans par Jean Tulard [15], montre que ce numéro deux ne se considéra jamais comme un numéro un. Ici est sans doute le secret de sa parfaite entente avec le Premier Consul puis l’empereur.

Très à cheval toutefois sur ses prérogatives protocolaires, il menait grand train, organisant de somptueuses réceptions, entretenant une maison en livrée de drap bleu galonnée d’or. Sa table était louée par les plus fins gourmets et lui-même tenait fort à cette réputation : « Si vous êtes petit mangeur, venez chez moi ; voulez-vous manger bien, beaucoup, allez chez Cambacérès ; chez Lebrun, on jeûne », aurait dit le Premier consul. Tout au long de cette seconde partie de sa carrière, Cambacérès fut autant admiré que moqué pour son goût des costumes dégoulinant de broderies ou de décorations et sa manie du cérémonial, ce que Napoléon appelait son « empesure ». On a raconté qu’une fois nommé archichancelier, il accorda à son valet, qui lui donnait en public de « l’Altesse Sérénissime », de se contenter d’un sobre « Monseigneur » en privé ! Même apocryphe, l’anecdote illustre bien son sens de l’étiquette [16]. Son homosexualité (le « petit défaut », comme on disait alors) fut beaucoup raillée, notamment par les caricaturistes anglais [17]. Cette réputation, largement répandue par la « légende noire » de Cambacérès au moment de la Restauration, a presque fait perdre de vue qu’il fut un homme de gouvernement de premier plan, capable des coups de génie et des coups politiques juridiquement parfaits.

La capacité à gérer les affaires de toute nature et sa fidélité franche à Napoléon (au sens qu’il se montra capable d’exprimer ses désaccords avec lui) lui gagnèrent sa confiance. Pendant quinze ans, Cambacérès le conseilla sur bien des points, travailla d’arrache-pied à la codification, organisa la justice et les tribunaux, domina le Sénat, orienta les travaux du conseil d’Etat, expédia les affaires courantes. Mais il prit aussi à bras le corps les dossiers les plus délicats, comme les réformes constitutionnelles.

Archichancelier de l’Empire (1804-1814)

Favorable à une solution impériale pour la République, Cambacérès s’en inquiéta pourtant : de numéro deux, il devait passer au quatrième rang protocolaire pour faire de la place à Joseph et Louis Bonaparte, proclamés dynastes et respectivement grand électeur et connétable [18]. Il fut rapidement rassuré sur son rôle. Le Premier consul lui garantit ses revenus et lui promit la dignité d’archichancelier, avec le titre de prince [19]. Alors, la future altesse sérénissime organisa avec son savoir-faire habituel la proclamation de l’Empire. C’est lui qui, le 18 mai 1804, annonça le premier à Napoléon le vote du Sénat. Tous les témoins ont été impressionnés (ou interloqués) par cette scène : Cambacérès s’avançant au-devant du nouveau souverain, faisant une profonde révérence et lui adressant la parole en commençant par « Sire », mot qui n’avait plus cours en France depuis douze ans.

Sur le plan matériel, jamais Cambacérès ne regretta sa soumission. En dix ans, il allait toucher des millions, soit en traitements (333 000 francs par an), soit en gratifications diverses (dont 400 000 francs pour acquérir l’hôtel de Roquelaure, actuel immeuble du ministère de l’Écologie). Membre de l’Institut depuis 1803, grand collier de la Légion d’Honneur (il n’y en eu que quinze en tout), il fut fait duc de Parme, en avril 1808. À sa mort, il possédait un capital de plus de sept millions de francs [20].

Toujours consulté par l’Empereur, le remplaçant lors de ses nombreuses absences, il dirigea encore, pour ce qui nous concerne aujourd’hui, la rédaction et la promulgation du Code de procédure civile, du Code de Commerce, du Code d’instruction criminelle et du Code pénal. Il fut aussi le régulateur des conflits familiaux, fonction qui fut confirmée par les statuts de la famille impériale de 1806 [21]. Lorsque Napoléon décida de divorcer, c’est encore lui qui établit le montage juridique de l’opération. Dans son Napoléon chez lui, l’historien Frédéric Masson a ainsi résumé le rôle de l’archichancelier: « Cambacérès, sans avoir de ministère, est constamment consulté : c’est lui qui, en l’absence de l’Empereur, centralise le travail des ministres, dirige les délibérations du conseil d’État, prend les mesures qui ont un caractère d’urgence. L’Empereur présent, il ne se contente pas de tenir une grande représentation : il apporte sur toutes les questions un avis mûrement réfléchi, qui n’est point inspiré par la complaisance, et qui vaut qu’on le pèse : surtout, ils est l’homme de l’égalité et le faiseur de lois ».

En retrait et en exil (1815-1824)

Prématurément vieilli, Cambacérès semble avoir ralenti ses activités à partir de 1812. Il refusa la vice-présidence du conseil de Régence en 1813, tout en restant fidèle à Napoléon l’année suivante, après les désastres d’Allemagne et de la campagne de France. Il accompagna Marie-Louise à Blois et y prôna même un moment la résistance à outrance. Ce n’est qu’une fois l’abdication de l’empereur connue qu’il fit sa soumission au gouvernement provisoire de Talleyrand, participant à la séance du Sénat qui, le 14 avril 1814, appela Louis XVIII sur le trône. Puis il se retira dans son hôtel pour qu’on l’oublie et qu’on le laisse jouir de ses vieux jours. Conciliant avec les Bourbons, il ne fut ni inquiété, ni employé, et c’est avec angoisse qu’il apprit le retour de Napoléon. Il confia à Carnot : « Je tiens à être oublié ; que Napoléon me laisse à l’écart ». Après le 20 mars 1815, il se fit donc tirer l’oreille pour accepter de reprendre ses fonctions d’archichancelier et le ministère de la Justice. Il n’exerça pratiquement pas ses prérogatives pendant les Cent-Jours.

Après Waterloo, les royalistes lui firent pourtant payer ce choix forcé. Il fut considéré comme régicide et eut droit à une bordée haineuses de caricatures raillant son goût du luxe et son homosexualité : on l’y appelle « Tante Urlurette ». Il dut quitter la France en mars 1816 et s’installa en Belgique puis en Hollande. Là, il poursuivit la rédaction de ses Mémoires commencés l’année précédente (et qui ne furent publiés que 180 ans plus tard). Il put rentrer en France en août 1818 : le gouvernement royal le rétablit dans ses droits et titres, leva le séquestre sur ses biens, lui versa ses arriérés de traitement et confirma son titre de duc. Il vécut retiré dans une nouvelle demeure, rue de l’Université, se consolant de sa grandeur perdue par la pratique religieuse. Il mourut, à 71 ans, dans l’indifférence populaire, le 8 mars 1824. Les obsèques de celui que Napoléon avait qualifié à Sainte-Hélène de « notre meilleur légiste » déplacèrent pourtant le plus beau monde. Il fut inhumé au Père-Lachaise, où sa tombe se trouve encore. On mit les scellés sur ses papiers et il fallut un long procès pour que les feuilles les plus personnelles soient restituées à la famille, le reste étant versé aux Archives Nationales.

Le maître d’œuvre du Code civil

Cambacérès mérite donc mieux que le portrait d’emplumé prétentieux qu’on a parfois brossé de lui, dans la fièvre de dénigrement de la Restauration. On doit lui restituer son « épaisseur » et son sens politique. Et ici, dans la préparation du Code civil.

► Avant 1800 : Cambacérès et les projets de Code civil

Avant le Consulat, on rêva souvent à la rédaction d’un Code. Avant 1789, outre les ordonnances de Montils-lès-Tours faisant entrer les coutumes civiles et commerciales dans le droit écrit (1454), la compilation dite « Code Henri III » jamais publiée (1587) ou le « Code Louis XIII » rédigé par l’avocat Corbin mais non-reconnu par l’État (1628), Jean Domat, jurisconsulte de premier plan convaincu que Dieu avait établi les fondements naturels de l’ordre social, avait déjà tenté d’ordonnancer le droit du royaume autour d’une conception de la société (1689) [22]. Cet effort avait été poursuivi sous Louis XV, lorsqu’on avait refondu les ordonnances sur les donations (1731), les testaments (1735) ou les substitutions (1747). Même nombreuses, ces tentatives avaient été jugées insuffisantes au moment de la Révolution, d’autant plus qu’elles concernaient un édifice juridique que l’on voulait renverser. Elles ne tranchaient pas, qui plus est, entre les coutumes et le droit romain.

Les Constituants décrétèrent donc qu’il était temps de donner à la nation un « Code des lois civiles valable pour l’ensemble du royaume » [23]. La Législative (1791-1792) créa un comité ad hoc qui, après une longue enquête, ne parvint qu’à esquisser quelques principes régissant l’état-civil et le mariage [24]. Des mois passèrent avant que le comité de Législation de la Convention (élue à l’été 1792), présidé par Cambacérès, ne soit sommé de préparer un Code complet, en juin 1793. Deux mois plus tard, le futur archichancelier fut en mesure de présenter à la barre plus de 700 articles dont le principe (et non le fond) fut adopté le 28 octobre 1793. Il estima plus tard dans ses Mémoires que les conditions de travail du comité rendaient la « tâche impossible » [25]. Le travail fut remis sur l’ouvrage jusqu’en septembre 1794, époque à laquelle le vote sur l’ensemble du texte fut renvoyé aux calendes grecques. Deux grands rapports de Cambacérès furent donc enfermés dans les cartons d’archives. On les ressortira plus tard, au moment de l’étude préalable, menée tambours battants, au début du Consulat. Quelques principes simples y étaient déjà énoncés, comme celui-ci : « Trois choses sont nécessaires et suffisent à l’homme en société : être maître de sa personne, avoir des biens pour remplir ses besoins et pouvoir disposer, pour son plus grand intérêt, de sa personne et de ses biens »[26].

Un troisième projet, dans lequel Cambacérès trempa encore, fut présenté au conseil des Cinq-Cents en juin 1796. On en était cette fois à plus de 1 100 articles. La discussion ne commença que six mois plus tard et seulement… deux articles furent promulgués dans l’année qui suivit. On en resta là jusqu’au coup d’État de Sieyès et Bonaparte [27]. Notons toutefois que, dans un discours du 26 août 1796, Cambacérès avait fixé une règle à laquelle les pères-fondateurs n’allaient pas déroger : « Aujourd’hui que tout est changé dans l’ordre politique, il est indispensable de substituer aux lois anciennes un Code de lois simples ».

L’article 14 du décret du 19 brumaire an VIII créant le Consulat provisoire disposait : « Les [deux commissions législatives provisoires[28]] sont chargées de préparer un Code Civil », preuve que les brumairiens considéraient que la stabilisation de la société et de la Révolution passait par l’aboutissement de l’ouvrage. C’est alors que Napoléon entra en scène à sa façon, exigeant que l’on aille vite et que l’on aboutisse enfin.

► Cambacérès pivot de la procédure de rédaction

Quatre années de travail supplémentaires furent pourtant nécessaires avant que le 21 mars 1804, les 36 lois constituant le Code Civil fussent promulgués. À chaque étape, Cambacérès avait été là, animant, synthétisant, proposant des solutions, quand bien même il n’avait pas lui-même des positions arrêtées sur tous les sujets. Tout au long de ce travail, Bonaparte estima que son second avait « fait l’avocat général », parlant « tantôt pour, tantôt contre ». Et d’abord, Cambacérès avait fait réunir à nouveau toute la documentation qui avait servi aux précédents projets, pour se la remémorer, la distribuer aux premiers commissaires et… en retirer avec eux ce qui rappelait trop les principes révolutionnaires.

Contrairement à ce qu’on croit généralement, la procédure de rédaction du Code dépassa de beaucoup le travail de sa commission la plus célèbre (voir ci-après), dont l’intervention se limita à l’avant-projet. Reprenons chacune des étapes en y signalant le rôle de Cambacérès.

-

- Dans les semaines qui suivirent le coup d’État de Brumaire, nous l’avons dit, le Second consul se livra avec ses secrétaires à un travail de compilation, de discussion et de tri.

- Le 12 août 1800, Bonaparte nomma une commission chargée de préparer un avant-projet [29]. Quelques jours plus tôt, il avait demandé à Cambacérès de lui indiquer « les hommes en état de faire ce travail ». Cette première commission (la plus célèbre) se composa de Tronchet (président), Portalis, Bigot de Préameneu et Maleville (secrétaire). Au début de l’hiver, un premier texte était prêt.

- On l’adressa pour avis au tribunal de cassation (une vingtaine de juges) et aux tribunaux d’appel (environ 150 magistrats de plus) puis, une fois ces avis recueillis, le Conseil d’État (une trentaine de membres) se saisit du dossier.

- Une seconde commission (notamment composée de Boulay de la Meurthe, Muraire et Treilhard) rédigea un texte de synthèse. Chaque morceau fut soumis à la discussion de l’assemblée plénière du Conseil d’État. 109 séances furent consacrées à cet examen, 57 fois sous la présidence du Premier Consul qui intervenait dans la discussion et, comme c’était son rôle, tranchait les différends. Les 52 autres séances furent présidées par Cambacérès [30].

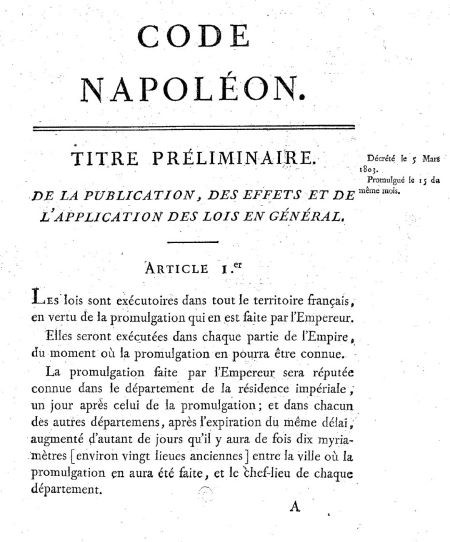

Une fois adopté par le Conseil d’État, le projet fut envoyé au Tribunat, une des deux assemblées législatives, qui en commença l’examen en décembre 1801. De graves oppositions s’élevèrent au sein de la chambre, tant en raison des choix de fond que pour saisir l’occasion pour guerroyer avec un gouvernement qui venait de négocier le Concordat et s’apprêtait à amnistier les émigrés. Le titre préliminaire fut repoussé par 65 voix contre 13. Le titre premier sur la jouissance des droits civils connut le même sort, au motif que des dispositions venues de l’Ancien Régime (comme la mort civile) y figuraient. Le Corps législatif suivit dans ces deux cas l’avis du Tribunat et se prononça contre ces deux titres contenant des principes sur lesquels le gouvernement, soutenu par le Conseil d’État, ne voulait pas céder. On connaît la suite : le Premier consul annonça qu’il retirait tous les projets pendants devant les chambres. Dans la foulée, il fit procéder à leur épuration par sénatus-consulte. C’est Cambacérès qui en étudia les modalités et proposa une solution évitant d’utiliser la force. On respecta ainsi la lettre –sinon l’esprit- de la constitution de l’an VIII.

Une fois ce « coup d’État parlementaire » mené à bien, le gouvernement confia l’examen du projet à une commission « mixte » composée de tribuns et de législateurs, dirigée et contrôlée encore et toujours par Cambacérès. En signe d’apaisement, on modifia la procédure : au lieu de voter le Code en bloc, on le divisa en 36 lois qui furent proposées et votées l’une après l’autre. Enfin, ces lois furent promulguées entre mars 1803 et mars 1804, avant d’être réunies en un ouvrage unique : le Code Civil des Français.

► Considérations

Sur le plan formel, on le sait, le Code était « clair, concis, bien ordonné » [31], écrit dans une langue limpide dont les législateurs actuels ont, hélas, souvent perdu la pratique. Il ne prétendait pas à l’exhaustivité et, par conséquent, laissait une large place à la jurisprudence pour interpréter et préciser les détails au travers des milliers de cas d’espèce qui n’allaient pas manquer d’être soumis aux tribunaux et arbitrés en dernier ressort par le tribunal de cassation [32]. On l’oublie souvent, les législateurs du Consulat, Cambacérès en tête, croyaient en la capacité du juge à interpréter la loi dans le sens imposé par la modification des mœurs.

Sur tous ces sujets, on dispose d’une synthèse éclatante et pleine d’enseignements au travers du grand discours de présentation du Code civil de Portalis, autre grand juriste du temps, très lié à Cambacérès. Celui-ci n’aurait pas renié le texte de son collègue. Le grand spécialiste de l’histoire du Code, Jean-Louis Halperin, a en effet montré que « plusieurs thèmes sont communs aux discours de Cambacérès et de Portalis »[33]. Le second rendit d’ailleurs hommage au premier, dans son texte même, en le qualifiant de « magistrat aussi sage qu’éclairé ». Au risque d’être provisoirement hors sujet, j’aimerais rappeler cette sagesse au travers de quelques maximes tirées de ce discours qui devrait être remis à nos législateurs, en même temps que leur badge de stationnement, leur carte tricolore et leur papier à en-tête, lors de leur arrivée au Palais-Bourbon. Amusons-nous à en tirer trois brèves leçons qui ont un retentissement sur les méthodes actuelles du Législateur.

Première leçon, la rareté de la loi : « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient– la certitude et la majesté de la législation. Tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre », estime Portalis.

Deuxième leçon, la prudence, la prévoyance et la modestie du législateur : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. [Il] faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ».

Troisième leçon, faire confiance au juge et à la jurisprudence, ce qui implique que le législateur ne cherche pas à tout régenter, à tout prévoir et, pour tout dire, à se mêler de tout : « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière […] La loi statue sur tous : elle considère les hommes en masse, jamais comme particuliers ; elle ne doit point se mêler des faits individuels ni des litiges qui divisent les citoyens. S’il en était autrement, il faudrait journellement faire de nouvelles lois; leur multitude étoufferait leur dignité et nuirait à leur observation. Le jurisconsulte serait sans fonctions et le législateur, entraîné par les détails. Les intérêts particuliers assiégeraient la puissance législative ; ils la détourneraient, à chaque instant, de l’intérêt général de la société ».

À la lecture de tels principes, qui pourrait encore prétendre que l’histoire n’est que le passé ?

Même si, nous l’avons dit, Cambacérès n’avait pas totalement arrêté ses idées au début de la procédure de préparation et de rédaction du Code, il fit siennes les solutions adoptées au bout de la procédure. Cette conception « modérée », fondée sur l’individualisme, la liberté, l’égalité des citoyens, la propriété (1570 articles sur 2281 lui étaient consacré) et l’autorité (celle du mari et du père au sein de la famille, par exemple), la non-confessionnalité de l’État (décrite par le Code et ancêtre de notre « laïcité ») lui convenait. Elle plaçait l’individu au centre de la société, mais sans qu’il soit un concurrent de l’État, tout en rationalisant ses rapports avec ses concitoyens. La liberté et l’autonomie de la volonté étaient proclamées.

Comment l’archichancelier aurait-il regardé la réforme qui s’annonce et fait l’objet de cette première journée qui porte son nom, lui qui se réjouissait dans ses Mémoires du nouveau droit instauré en 1804, de cette « libération » des contrats à ses yeux aussi fondamentale que celle de la propriété [34] ? Cette question intéresse seulement l’historien et laissera de marbre ceux qui dans le secret de leur cabinet (puisque la méthode de l’ordonnance a été retenue) réécrivent un pan fondamental de notre droit civil. On peut tenter à tout hasard de leur rappeler que Cambacérès les observe peut-être, avec, comme disait de lui Mathieu Molé, son « esprit judicieux, fertile en combinaisons variées qui le faisait rechercher des hommes d’action embarrassés de leur victoire ». S’il était parmi nous, il vous citerait sans doute de mémoire Montesquieu qui conseillait aux conseillers du pouvoir de ne « toucher aux lois que d’une main tremblante ».

Thierry Lentz, directeur général de la Fondation Napoléon

Cambacérès en vidéo et en quelques mots !

Notes

[1] Juriste défroqué, l’historien que je suis devenu est fort ému d’avoir été invité à ouvrir cette première Journée Cambacérès, dans les prestigieux locaux de la Faculté de droit de Montpellier. Je me suis beaucoup interrogé sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir, pour un public de juristes aussi avertis, à écouter ce que j’avais à dire sur ce père-fondateur du Code civil et des autres codes napoléoniens. Mais je n’ai pas hésité à me jeter dans cette arène bienveillante au nom d’une conviction qui, peut-être, m’est restée de mes études de droit : plus que toute autre, cette matière gagne à être appréhendée parfois à travers son histoire, ses couches successives et ses grands penseurs ou acteurs. Ici plus qu’ailleurs, l’histoire n’est pas le passé.

[2] Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III [ci-après, simplement : Correspondance], n° 8237.

[3] Mémorial de Sainte-Hélène, édition de Marcel Dunan, Fammarion, 1951, conversation du 29 novembre 1815.

[4] Début avril 2015, le magazine Le Point avançait le chiffre de 870 406 pages de Journal officiel depuis 1984.

[5] R. Badinter, « Le plus grand bien… », Fayard, 2004, p. 17.

[6] J.-L. Halpérin, L’impossible Code Civil, Presses universitaires de France, 1992, p. 19.

[7] En dépit de l’importance du personnage, la bibliographie concernant Cambacérès est assez peu volumineuse. Signalons : Pierre-François Pinaud, Cambacérès. 1753-1824, Perrin, 1996 ; Laurence Chatel de Brancion, Cambacérès, le maître d’œuvre de Napoléon, Perrin, 2001. Les mémoires de Cambacérès ont été publiés en 1999, sous le titre Mémoires inédits de Cambacérès, chez Perrin, en deux volumes, présentation et notes succinctes de Laurence Chatel de Brancion.

[8] Sur cette institution : Arlette Jouanna et Élie Pélaquier, « La Cour des comptes, aides et finances de Montpellier et les États de Languedoc », Contrôler les finances sous l’Ancien Régime, sous la direction de Dominique Le Page, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001, p. 453-472.

[9] Voir : Jean-Pierre Donnadieu, « Jean Jacques Régis de Cambacérès, conseiller de Cour souveraine », Cambacérès, fondateur de la justice moderne, Editions Monelle Hayot, 2001, p. 24-37.

[10] Sur la carrière maçonnique de Cambacérès : P.-F. Pinaud, Cambacérès, Le premier surveillant de la Franc-maçonnerie impériale, Edimaf, 1999.

[11] Pour ce qui intéresse notre journée Cambacérès de 2015, on doit à Pothier un grand Traité des obligations, publié à Orléans en 1761 et réédité en 2011 chez Dalloz, avec une présentation de Jean-Louis Halperin. Voir aussi : Patrick Logoras-Flavigny, « Cambacérès et Locke », Annales historiques de la Révolution française, 1997, n° 307, p. 105-115.

[12] Dans ces diverses fonctions, il signa notamment un arrêté de destitution d’un jeune général au teint jaune du nom de Buonaparte, mesure qui fut rapportée quelques jours plus tard après une première rencontre entre les deux hommes.

[13] Le comte d’Antraigues, animateur d’un réseau d’espionnage royaliste, fut arrêté par la police de Bonaparte, pendant la campagne d’Italie. Avant de transférer ses papiers à Paris, le général les tria et conserva ceux qui pourraient lui servir auprès du personnel politique de la capitale.

[14] Sur le Consulat : Th. Lentz, Le Grand Consulat. 1799-1804, Fayard, coll. « Pluriel », 2013.

[15] Lettres inédites [de Cambacérès] à Napoléon, 1802-1814, Klincksieck, 1973, 2 volumes.

[16] Cette anecdote est tirée du livre fantaisiste mais longtemps pris au sérieux de Étienne-Léon de Lamothe-Langon, à qui l’on doit un grand nombre de Mémoires apocryphes : Les après-dîners de S. A. S. Cambacérès, édition Fournier-Valdès, 1837, 3 volumes.

[17] Sur ce thème, on renvoie au savoureux ouvrage de Jean-Louis Bory : Les cinq girouettes ou servitudes et souplesse de Son Altesse Sérénissime le prince archichancelier de l’Empire, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, duc de Parme, Ramsay, 1979.

[18] L’article 32 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804) instituant l’Empire disposait que l’empereur étaient entouré de Grands dignitaires et de Grands officiers. Les Grands dignitaires étaient nommés par l’Empereur et inamovibles. Ils étaient membres de droit du Conseil d’État, du Sénat, du Conseil privé et, pour certains d’entre eux, du Grand conseil de la Légion d’honneur. À l’origine, les Grands dignitaires étaient : le Grand électeur (Joseph Bonaparte), l’Archichancelier de l’Empire (Cambacérès), l’Archichancelier d’État (Eugène de Beauharnais), l’Architrésorier (Lebrun), le Connétable (Louis Bonaparte), le Grand amiral (Murat). D’autres grandes dignités furent créées : en 1808, celles de Vice-connétable (Berthier), Vice-grand électeur (Talleyrand), Vice-grand amiral (non pourvu), gouverneur général des provinces au-delà des Alpes (Borghèse) et, en 1809, la dignité de grande-duchesse de Toscane (Elisa Bonaparte). Sur les institutions constitutionnelles, voir Th. Lentz, dir., Quand Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l’Empire, Tallandier, 2008.

[19] Les fonctions de l’archichancelier de l’Empire (titre emprunté aux structures du Saint Empire romain germanique) étaient définies par l’article 40 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804). Il exerçait les fonctions de chancelier (conservation des sceaux) pour la promulgation des sénatus-consultes organiques ou des lois et des actes officiels du palais impérial. Il était présent au travail annuel au cours duquel le Grand-juge ministre de la Justice rendait compte à l’empereur « des abus qui pourraient s’être introduits dans l’administration de la justice ». Il présidait la Haute Cour impériale et les sections réunies du Conseil d’État et du Tribunat. Sa présence était requise à la célébration des mariages et à la naissance des princes ainsi qu’au couronnement et aux obsèques de l’empereur. Lors de leurs prestations de serment devant l’Empereur, il introduisait les titulaires des Grandes dignités de l’Empire, les ministres et le secrétaire d’État impérial, les Grands officiers civils de la couronne et le Premier président de la Cour de cassation. Il recevait lui-même les serments des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux des cours d’appel, des cours criminelles et des inspecteurs généraux des écoles de droit (décret du 21 septembre 1804). Il introduisait les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l’audience de l’empereur. Il signait les commissions et brevets des membres des cours de justice, des officiers ministériels, des fonctions civiles administratives. Il présidait enfin le collège électoral de département siégeant à Bordeaux. A compter du décret impérial du 31 mars 1806 portant statut de la famille impériale, l’archichancelier fut en outre officier d’état-civil de celle-ci. Il en recevait les actes de naissance, d’adoption, de mariage et tous les actes prescrits et autorisés par le Code Civil, les actes établissant la douaire de l’impératrice, le testament de l’empereur et les actes de décès des princes et princesses de la Maison. Il était membre du conseil de famille qu’il présidait même en l’absence de l’empereur.

[20] Voir R. Marquant, « La fortune de Cambacérès », Revue de l’Institut Napoléon, n° 127, avril-mai 1973.

[21] À compter du décret impérial du 31 mars 1806 portant statut de la famille impériale, l’archichancelier devint officier d’état-civil de celle-ci. Il en recevait les actes de naissance, d’adoption, de mariage et tous les actes prescrits et autorisés par le Code Civil, les actes établissant le douaire de l’impératrice, le testament de l’empereur et les actes de décès des princes et princesses de la Maison. Il était membre du conseil de famille qu’il présidait même en l’absence de l’empereur.

[22] Dans Les lois civiles dans leur ordre naturel.

[23] Titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791.

[24] Il est très difficile de connaître le degré d’implication de Cambacérès dans ce premier projet car les archives du comité de Législation de la Législative ont été détruites. On trouve cependant quelques informations dans la thèse de droit (non publiée) de Patrick Logoras-Flamigny, Cambacérès, législateur de la famille (1994, 2 volumes dactylographiés).

[25] Mémoires inédits, op. cit., t. I, p. 167.

[26] Ibid., p. 176 et suivantes.

[27] Sur le rôle de Cambacérès dans ces épisodes révolutionnaires, Philippe Sagnac, La Législation civile de la Révolution française (1789-1804), Hachette, 1898, p. 47-54.

[28] 25 membres du Conseil des Cinq-Cents et 25 membres du Conseil des Anciens avaient été désignés dans la nuit du 19 au 20 brumaire afin de remplacer les chambres elles-mêmes, avec les mêmes compétences législatives pendant les trois mois que devait durer le « consulat provisoire ».

[29] Arrêté du 12 août 1800, Correspondance de Napoléon, n° 5059.

[30] Ces travaux préparatoires ont été publiés par Pierre-Antoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires au Code civil, éditions Videcoq, 1836, 15 volumes. Un premier recueil de documents en 8 volumes parut chez Firmin-Didot, en 1804, sous le titre Conférences du Code civil.

[31] J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Presses universitaires de France, 1968, p. 693.

[32] Tandis que le régime tardait à rénover les études de droit et afin d’aider les juristes à mieux se retrouver dans le dédale de la jurisprudence, deux initiatives privées permirent la création d’une Académie de législation et d’une Université de jurisprudence. Une loi de 1804 relative aux écoles de droit valida leur enseignement pour l’obtention de la licence en droit (H. Hayem, « Documents relatifs à la renaissance des études juridiques en France sous le Consulat », Le Code Civil. 1804-1904. Livre du centenaire, LexisNexis, rééd. 2004, p. 1111-1123).

[33] J.-L. Halperin, « Le codificateur au travail. Cambacérès et ses sources », Cambacérès, fondateur de la justice moderne, op. cit., p. 159 [154-165].

[34] Cambacérès, Mémoires inédits, t. II, p. 169.

Mise en ligne : 17 janvier 2024