Napoléon est, au moment du traité de Tilsit le 7 juillet 1807, au sommet de sa puissance : la Russie est battue, la Prusse dépossédée d’une partie de son territoire. Empereur depuis 1804, l’occasion est venue pour lui de mettre en oeuvre ses projets d’une nouvelle société. En créant une cour, des dignités hiérarchisées, un rituel et tout un décorum, il veut donner à sa fonction d’empereur une dignité conforme à ses ambitions et stimuler l’ardeur des sujets à son service. C’est dans ce but qu’il crée les dotations puis réactive, pour les faire durer, une vieille institution appelée majorat, soutenue par les titres de la noblesse d’empire.

De vastes propriétés foncières prises sur les terres conquises sont distribuées généreusement par Napoléon à ses plus valeureux soldats. Le général Bertrand fait partie des premiers bénéficiaires de ces dotations.

Dotations en Pologne, Westphalie et Italie

Sa première dotation, il la reçoit « […] par décision de Sa Majesté l’Empereur et Roi en date du camp impérial de Tilsit » le 30 juin 1807 (Archives nationales, contrat de mariage de Henri-Gatien Bertrand et Fanny Dillon, MC/ET/XLVIII/488.) avec jouissance immédiate. Ensemble de terres prises sur la Prusse, elle comprend le domaine de Goszczyn, l’une des vingt-sept propriétés foncières distribuées par Napoléon à ses maréchaux et généraux. Un dossier conservé dans un fonds privé aux Archives nationales nous apprend qu’il s’étend dans le département de Varsovie, au sud de la ville du même nom, dans l’arrondissement de Czerck, comprenant neuf fermes, douze villages et deux villes (Archives nationales, 390 AP, papiers relatifs au général Henri-Gatien Bertrand.).

Le domaine est estimé en capital à 1 096 976 francs, c’est le quatrième domaine par sa valeur après ceux du maréchal Davout, le plus coté à 4 831 238 francs. Il est mentionné, dans le contrat de mariage de Bertrand avec Fanny Dillon en septembre 1808, que le revenu annuel de ce bien est de 30 000 francs. On remarquera que la valeur du bien de Bertrand, à elle toute seule, recouvre le montant de sa fortune estimée en 1809. Sa fortune personnelle, autre que celle-là, à cette époque, est insignifiante. La gestion d’un tel bien, éloigné de Paris et dans un contexte social et culturel si différents, demande une organisation qui n’est pas exempte de problèmes. Dans une procuration passée à Châteauroux, Bertrand charge son mandataire, Étienne Marion, de prendre possession du domaine avec ses étendues forestières. Il le charge d’accomplir toutes les actions, nombreuses, qui incombent à un propriétaire. Il va de soi que le mandataire est rémunéré et remboursé de ses frais de voyage et autres. Henri-Gatien Bertrand en attend donc de sérieux bénéfices.

Les prises de possession de ces biens sont parfois sujettes à problèmes. Le plus souvent, les Polonais cherchaient par tous les moyens à retarder l’appropriation des domaines par les Français. Pour l’installation du maréchal Lannes dans ses biens de Sieves, département de Kalisch, il fallut menacer d’utiliser la force militaire. Quant à ceux de Bertrand, ils ne manqueront pas de subir un incendie qui anéantira quelque vingt-quatre vaches et un veau !

En général, les donataires rencontrent dans la gestion de leurs domaines des pratiques bien différentes de ce qu’ils connaissent. En Pologne, le système économique et social est encore féodal. La moitié des terres appartient au seigneur, l’autre moitié est travaillée par les paysans attachés à la terre : c’est le servage. Le seigneur fournit aux paysans une ferme, la katoupa, composée d’une petite maison, grange, écurie, étable dont l’entretien est toujours aux frais du seigneur ainsi que les animaux. En contrepartie, ils sont astreints à des journées de corvées sur les terres du seigneur, parfois six jours par semaine au plus fort des moissons. Les paysans sont employés à toutes sortes de travaux ruraux et sont requis à la demande. On peut penser que les inconvénients sont tels que les Français considèrent que ce système autoritaire relève de l’esclavage.

L’année suivante, au moment où il devient comte de l’Empire, en mars 1808 et précédant de six mois son mariage avec Fanny Dillon, le 16 septembre, c’est dans le tout nouveau royaume de Westphalie que Bertrand reçoit des biens. Il est l’un des mille donataires dans ce nouvel État à bénéficier des terres provenant des possessions confisquées au roi de Prusse. Il s’agit du domaine de Schermeke, à 25 km de Magdebourg, dans la commune de Ampfurth, département de l’Elbe, incluant la métairie d’Alterbrandsleben. Nous ne connaissons pas la superficie de ces terres mais seulement le revenu qui est de 25 000 francs par an.

Le décompte des bâtiments du domaine de Schermeke par son chargé d’affaires nous décrit les bâtiments de la ferme et sa maison bourgeoise construite récemment sur une ancienne construction plus conséquente. Elle dispose d’un rez-de-chaussée et d’un étage. On y pénètre par un escalier en pierre à deux rampes. Un corridor distribue de part et d’autres les différentes pièces dont chacune est pourvue d’un poêle. Un escalier mène à l’étage supérieur, de disposition identique. Un inconvénient remarqué par son administrateur et rapporté à Bertrand, qui n’a pas encore vu le domaine et ne le verra probablement jamais, est la confection de trous dans le tuyau de la cheminée aboutissant dans la pièce au-dessus de la cuisine. Cette pratique du pays permet de fumer le lard et les viandes mais rend les deux pièces inhabitables par la fumée qui s’y répand ! Un peu plus loin, les domestiques bénéficient de logements dans une bâtisse qui abrite également une brasserie et le four. Le reste consiste en bâtiments agricoles.

Par ce même décret de mars 1808, pour compléter la valeur de ce bien à Hanovre d’un revenu annuel de 25 000 francs, il va y être adjoint des petites parcelles à proximité de Magdebourg. Cette attribution supplémentaire de 5 hectares 49 ares et 14 centiares sur trois pièces de terres témoigne d’un travail minutieux de l’administration française dans l’attribution du montant des dotations. Ce petit surplus consiste en terres labourables à Lemdorferfeld qui, au moment où le général Bertrand le reçoit, est affermé à un fabricant de chicorée ; puis un autre au lieu de Schrodterfeld dont le fermier est un receveur de Magdebourg et enfin un pré au lieu-dit Sanronthal affermé à un meunier. Nous ne possédons pas plus d’informations sur ces domaines si ce n’est une lettre de son notaire adressée au père du général à Châteauroux qui l’informe que, le 30 août 1813, lors de la campagne d’Allemagne, les cosaques envahissent son domaine (A.D. Indre, 86 J 6, fonds Bertrand.) sans trop de dommages. Les remarques du notaire ne laissent entrevoir qu’une faible partie des difficultés liées à l’exploitation des dotations par les nouveaux occupants.

Trois mois après la mort du grand maréchal du Palais Duroc à Bautzen et au lendemain de sa propre nomination, le 19 novembre 1813, c’est en Italie que le général Bertrand reçoit une autre dotation. Elle comprend, dans le récent département du Taro, un ensemble de domaines confisqués aux établissements religieux ou au collège des notaires de Plaisance, soit 720 hectares de terres labourables et de bois auxquels sont attachées les bénéfices de domaines, des rentes et divers droits. Le bénéficiaire s’acquittera des droits et des impôts comme un citoyen ordinaire. Le revenu global en est encore de 25 000 francs annuels.

Ces quatre dotations « provenant de la munificence de Sa Majesté » sont des marques de reconnaissance de la part de l’Empereur envers son général du génie. Le revenu global annuel d’environ 100 000 francs est considérable bien qu’il ne soit pas parmi les plus élevés. Comme point de comparaison, signalons qu’à son retour en Berry il achète en 1826 le domaine de la Jossandière sur la commune de Niherne pour un montant de 25 000 francs et, en 1827, celui de la Vallière, de 226 hectares de superficie, sur la commune de La Champenoise pour 48 000 francs !

Dotations qui se transforment en majorat

Le bouleversement politique de la période sensible de juin 1815 nous amène à évoquer la destinée de ce qui constituait le majorat de Bertrand (A.D. Indre, 86 J, fonds Bertrand.).

Annoncée par décret, l’institution avait pour objectif de soutenir matériellement un titre de la noblesse d’Empire : princes, ducs, comtes, barons, chevaliers, celui de marquis n’ayant pas été retenu par Napoléon qu’il estimait avoir été ridiculisé dans les comédies de Molière. Le majorat dit « de propre mouvement », attribué par l’État à Bertrand et à ses grands serviteurs, consistait en un ensemble de biens matériels pris sur les conquêtes, mais aussi de rentes, d’actions de la banque de France ou de titres sur les canaux du Loing. Le détenteur s’engageait à transmettre l’ensemble de ces biens à ses héritiers. Biens inaliénables protégés par des lois, le majorat se transmettait par ordre de primogéniture mâle et, en cas d’absence d’héritier, se concluait par un retour à l’État. Cette création était vue à l’époque comme une réhabilitation du droit d’aînesse. Elle donna naissance à une littérature qui en dénonce le principe comme le démontre Hoffmann dans l’un de ses Contes fantastiques intitulé « Le majorat ». Au crédit de cette mesure qui rappelle l’Ancien Régime, la disposition prise n’entraînait pas la constitution d’une classe privilégiée puisque les titulaires restaient soumis aux lois civiles et pénales comme tout citoyen ordinaire, et que tout possesseur de majorat dont les biens provenaient de dotations impériales devraient retourner à la Couronne en cas d’extinction de la descendance masculine. Ce fut le cas du général Bertrand dont le fils aîné Napoléon n’eut pas d’héritiers, ce qui eut pour conséquence le retour à l’État des biens du majorat en 1882.

Peu de temps après sa première dotation en Pologne, annonçant les prémices de l’institution, il reçoit en effet une somme de 100 000 francs, le 22 octobre 1807, des mains du major général de la Grande Armée, le prince de Neuchâtel, pour l’achat d’un hôtel particulier à Paris, siège de son majorat ; puis s’y rajoutent 100 000 francs représentés par une rente inscrite sur le grand Livre de la Dette publique de 5 883 francs.

Son contrat de mariage en septembre 1808 laisse entendre que ces dotations feront « partie du majorat ou fief à former pour le général selon l’intention de Sa Majesté… » Période faste pour lui puisque rapidement viennent s’y rajouter successivement, et dans un laps de temps assez court, les dotations en Westphalie, en Hanovre dont nous venons de parler.

Pour finir de cerner le majorat, Bertrand reçoit le 19 mars 1808 son complément : le titre de comte de la noblesse d’Empire. Ce titre correspond à un niveau de revenu de 30 000 francs. Il lui est conféré par la lettre patente du 21 septembre 1808 au palais de Saint-Cloud (Archives nationales, Conseil du sceau, microfilm.). Le titre est transmissible à sa descendance. Il peut maintenant prétendre à tous les honneurs attachés à son titre après avoir prêté un serment de fidélité. Il peut également porter ses armoiries dont les motifs sont inspirés par la campagne d’Égypte : palmier, azur et soleil.

Le Conseil du sceau des titres, remplacé en 1814 par la Commission du sceau, est l’organisme qui veille à la bonne procédure de transmission du titre. Si le titre est supprimé par la révolution de 1848 puis rétabli par Napoléon III en 1852, le majorat perdure et les tracas de la famille Bertrand également. Une ordonnance du roi du 11 février 1847 a remis finalement en selle le majorat d’Henri-Gatien, maintenant affecté à son fils aîné Napoléon après que ce dernier eut désigné un ensemble de biens de la même valeur que ce qu’avait reçu son père de l’État (A.D. Indre, 4Q1495.).

Le majorat du général comte Bertrand, source de richesses et d’honneurs, a fonctionné selon les normes légales jusqu’en juin 1815, mais sa décision de vendre les biens qui en faisaient le fondement a provoqué sa remise en cause et bien des déboires ultérieurement.

Des biens en France (1808 et 1810)

La seigneurie de Lye, dot de mariage du général sise au nord de l’Indre à une dizaine de kilomètres de Chabris, vient grossir en 1808 ses biens fonciers de 80 hectares environ.

Le château, acheté en 1786 par son père et qui avait encore tous ses caractères défensifs, fait l’objet d’une destruction partielle en 1794 par les autorités du district. L’acquéreur, Henri Bertrand père, en a probablement été témoin. Les tours ont été coupées en flûte et réduites à une hauteur ordinaire, les murs démantelés et les douves remblayées à l’exception néanmoins de la partie qui sert de lit au ruisseau du Modon. Le terme de château est rétrogradé en maison de maître.

Une gratification flatteuse que Bertrand va recevoir de l’Empereur est le pavillon de la Jonchère sur la commune de Rueil et de Bougival. C’est une belle propriété « au sommet de la montagne qui domine la Malmaison […] d’où l’on découvre une vue admirable » (Mémoires de Mlle Avrillon, première femme de chambre de l’Impératrice sur la vie privée de Joséphine et sa cour, Paris, Garnier Frères, 1896.). Napoléon la donne en cadeau aux époux Bertrand pour services rendus. Sur près de 7 hectares, on y trouve un ensemble de pavillons à la Mansart, reliés par des terrasses, une fontaine, un jardin à l’anglaise, un autre jardin potager dans lequel se trouve une serre chauffée, une orangerie, une charmille, une pièce d’eau qui sera comblée. S’y trouvent encore un pavillon appelé le pavillon des singes, une basse-cour, des jardins plantés d’arbres fruitiers en espalier et, dans d’autres pièces de terre, une carrière et une glacière.

Cette demeure, aujourd’hui méconnaissable, portera jusqu’à sa disparition au début du XXe siècle le nom de pavillon Bertrand.

Que deviennent ces propriétés à la chute de l’Empire ?

Lors de la première abdication de Napoléon, le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 met fin à l’existence de ses dotations. Puis c’est le départ en exil à l’île d’Elbe de l’Empereur accompagné de Bertrand. Ces biens fonciers et leurs revenus n’auront été en sa possession que de 1807 à 1814 et 1815 pour certaines. Ces dotations n’auront finalement pas permis un véritable enrichissement pour ceux qui les détenaient.

Cependant, dans la famille Bertrand, on n’a pas dit son dernier mot. Ce même traité de Fontainebleau qui soustrait les dotations à leurs bénéficiaires, avait maintenu à l’Impératrice Marie-Louise le duché de Parme dont faisait partie le département du Taro. Le 1er décembre 1817, alors que le général Bertrand, grand maréchal du Palais, se trouve avec l’Empereur en exil à Sainte-Hélène, son père poussé par un sentiment filial, a sans doute voulu forcer le destin. Il écrit à l’Impératrice Marie-Louise pour lui rappeler l’attachement du général à l’Empereur, son mari, et lui demander que soit conservée à son fils sa dotation dans le Taro. C’est pour lui l’occasion d’écrire à Marie-Louise une très belle lettre qui trace une facette des plus flatteuses du caractère du général Bertrand : « Le dévouement constant de mon fils est connu de Votre Majesté. Patrie, parens [sic] amis, fortune, tout a fléchi devant une affection plus chère à son coeur, le plus grand sacrifice possible à l’homme, il l’a fait. Transporté d’un rocher à un autre, le voilà fixé sur celui de Sainte-Hélène ; sa famille a reçu ses derniers adieux : il est mort pour nous, il est mort au monde. » (Archives nationales, 390 AP, fonds Bertrand.) La réponse viendra le 10 février 1818 de la cour de Parme… Le style emphatique de Henri Bertrand père n’a pas touché le coeur de Marie-Louise. Mais pouvait-elle y faire quelque chose ? Les biens des anciennes dotations du duché de Parme ne sont plus à sa disposition, lui répond-on. Dans le second codicille de son testament, Napoléon recommandera à la duchesse de Parme, sa chère épouse, de faire restituer au général Bertrand les 30 000 francs de rente qu’il possédait dans son duché et de lui faire payer les arriérés de ses revenus.

Les propriétés n’ont pas lieu, elles, de tomber sous le coup du traité de Fontainebleau. Pourtant tout aussi éphémères seront ses deux domaines de Lye et de la Jonchère.

Le 22 juin 1815, quatre jours après Waterloo, la situation en France est confuse, le pays menacé par une nouvelle coalition. Bertrand est encore au palais de l’Élysée avec l’Empereur qui envisage de partir aux États-Unis. Deux actes de vente de ses propriétés sont passés, en urgence, en présence de son notaire parisien. Il s’expliquera plus tard sur cette vente : « Napoléon ayant résolu en 1815 de se retirer aux États- Unis voulut me faciliter les moyens d’y vivre auprès de lui… ». Sont donc mises en vente dans une certaine urgence la terre de Lye et le pavillon de la Jonchère. Circonstance étonnante que le cheminement de ces ventes. Le pavillon de La Jonchère est vendu le 22 juin 1815 au capitaine de frégate Lachadenède, pour un montant de 40 000 francs (Archives nationales, minute de Me Fourcault-Pavant, 22 juin 1815, MC/ET/L/974.). Cinq jours plus tard, ce dernier le revend 60 000 francs à un certain Gabriel Tébaud. Surcoût de 20 000 francs au détriment de Bertrand ! Le destinataire, à première vue, ne nous dit pas grand-chose, mais lorsque l’on apprend qu’il est banquier et beau-frère du sulfureux Ouvrard, lui aussi dans la banque, on ne doute pas qu’il fût un prête-nom ! On retrouvera quelques années plus tard Ouvrard donnant des fêtes somptueuses dans cette propriété de la Jonchère… figure peu estimée de Napoléon auquel il eut pourtant recours dans les moments difficiles comme celui-ci !

Quatre jours après la vente de la Jonchère, le 27 juin, alors que Bertrand, à l’Élysée, s’affaire à rassembler les objets prévus pour le départ en Amérique (Voir Cap sur l’Amérique, La dernière utopie de Napoléon, Rueil-Malmaison–Paris, musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Artlys,2015.), c’est au tour de la terre de Lye de subir le même sort. L’acquéreur est à nouveau M. Tébaud qui, le 27 juin 1815 (Archives nationales, minute de Me Fourcault-Pavant, 27 juin 1815, idem), achète la propriété pour la somme de 60 000 francs. Il faut sans doute encore y voir ici un service rendu à Bertrand puisque le bien est vendu par un acte à réméré qui prévoit dans un délai de cinq ans la possibilité de rachat dans les mêmes conditions du bien par le premier vendeur, le général Bertrand. M. Tébaud, homme de paille, originaire de Loire-Inférieure, n’avait pas de raison de garder cette terre. Il la revend dans les mêmes conditions, le 18 mars 1818, au notaire de Valençay, Me Archambault.

Les biens personnels de Bertrand, La Jonchère et la terre de Lye, furent donc toutes les deux sacrifiées au nom de sa fidélité à l’Empereur Napoléon. Les aléas de l’Histoire, mais aussi sa décision personnelle de suivre son maître en Amérique puis à Sainte-Hélène, ont contribué un peu plus à le dépouiller, lui et ses héritiers, d’une partie de leur patrimoine. Le général Bertrand est donc ramené après la mort de l’Empereur à ses héritages berrichons.

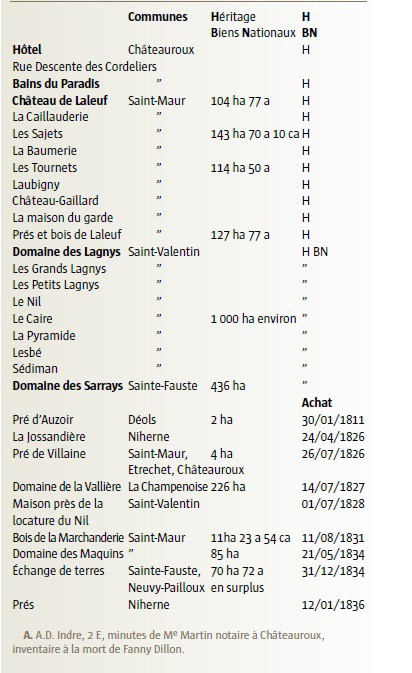

Tableau des propriété du général à la mort de sa femme en 1836 (A.D. Indre, 2 E, minutes de Me Martin notaire à Châteauroux, inventaire à la mort de Fanny Dillon.)

Une valeur sûre : ses héritages en Berry agrandis sur les recommandations de l’Empereur

L’héritage familial est le socle stable des biens qu’il transmettra à ses enfants. À son retour d’exil en 1822, se conformera- t-il aux recommandations de l’Empereur faites à lui, peu de temps avant sa mort, recommandations que le général rapporte dans ses mémoires publiés sous le titre de Cahiers de Sainte-Hélène, redécouverts en 1946 et édités de 1951 à 1959 ? Que lui dit l’Empereur ? « Une chose importante est de se placer dans un climat convenable à sa fortune. Si vous n’avez que 12 000 francs, placez-vous à Châteauroux ou dans une petite ville ; vous y serez des premiers. » (Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène janvier-mai 1821, déchiffrés et annotés par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1949, note du 13 février 1821.) Puis, lors d’une conversation au soir du 22 avril, Napoléon lui recommande de ne pas abandonner le Berry, « […] d’acheter des fermes et des propriétés à dix lieues de Châteauroux et une belle terre à 5 ou 6 lieues, si cela se peut. »

L’hôtel particulier dit aujourd’hui Hôtel Bertrand

Quelle est donc l’étendue de son patrimoine en 1836 après avoir hérité de toute sa famille (voir encadré) ? Il s’agit, à Châteauroux, de l’hôtel particulier, rue Descente des Cordeliers. C’est là que le général Bertrand fut accueilli à son retour d’exil en mars 1822 dans des manifestations de joie populaire qui tournèrent à l’émeute. À l’époque, cette demeure appartenait à sa mère Marie-Henriette Bouchet, veuve de Henri Bertrand, père du général, mort en 1820 pendant son exil à Sainte-Hélène. Le fils n’en sera propriétaire qu’en 1834. Ce n’est pas pour autant qu’il en fera sa demeure. Il y aura sa chambre mais n’y habitera qu’occasionnellement. C’est pourtant là qu’il mourra, le 31 janvier 1844, après un deuxième voyage aux Antilles et sa prolongation en Amérique.

La construction de ce bel hôtel particulier est due au grand-père maternel de Bertrand, Martin Bouchet. Ingénieur des turcies et levées de France, il a vu lors de son acquisition, en 1768, le parti qu’il pouvait tirer de ce lieu en position dominante. Sa façade en saillie souligne les pièces nobles de la maison, prolongée successivement par une terrasse, des jardins en contrebas, le tout terminé par un belvédère. De là, on a vue sur le couvent des Cordeliers et sur une maisonnette et son jardin appelés le Paradis que Martin Bouchet va bientôt acquérir.

Les pièces d’apparat de cet hôtel avec leurs « […] boiseries, glaces, trumeaux et la tenture de la salle », décrites dans un texte de l’époque, témoignent du goût raffiné du XVIIIe. De très belles grisailles de Piat Sauvage sur le devant de la cheminée et au-dessus des portes intérieures du grand salon nous laissent supposer que Martin Bouchet appréciait le trompe-l’oeil. Un autre ensemble de salon et salle à manger, de taille plus réduite et plus confortable, tend vers un confort plus bourgeois. Des petits couloirs, entresols, vestibules ou passages donnent une atmosphère feutrée entre lesquels s’active discrètement la domesticité. Le raccord du toit à la génoise que l’on retrouve également au château de Laleuf, autre propriété de l’ingénieur, témoigne d’une influence qui rappelle le séjour que fit Martin Bouchet pour son travail à Grenoble et à Lyon. Divers symboles maçonniques comme celui sur le parapet de la terrasse nous laissent entendre une appartenance à la franc-maçonnerie du grand-père sans doute dans une loge à Lyon où il est enterré à moins que ce ne soit un rajout du père du général, lui aussi, frère dans la loge castelroussine « Les Amis Réunis ».

Les Bains du Paradis

Ce bien, dont le sort sera toujours lié à celui de l’Hôtel Bertrand, tombe aussi dans l’héritage du général en 1834.

Cet établissement, souvent reproduit en cartes postales au début du XXe siècle, ne laisse d’intriguer avec son inscription de « Bains hydrothérapiques » sur le fronton de son porche aujourd’hui disparu. L’établissement était loué pour l’exploitation de bains publics. Le général Bertrand ne s’en préoccupa pas beaucoup.

Ce bien restera donc dans la famille Bertrand durant quatre générations et l’ établissement d’hydrothérapie perdurera jusqu’au début du XXe siècle.

Le château de Laleuf sur la commune de Saint-Maur près de Châteauroux

Cette propriété sera la résidence principale de Bertrand dès son retour de Sainte-Hélène en 1822.

Acheté par son grand-père Martin Bouchet en 1744, la nouvelle construction comprend essentiellement un corps de bâtiment qui répond aux critères classiques de l’époque. Bâtisse à un étage, recouvert d’un ample toit d’ardoises sans les lucarnes d’aujourd’hui, la façade nord-ouest donnait sur un parc. Elle comprend un avant-corps en saillie, aux arrêtes arrondies, se terminant par une lucarne au niveau du toit. Martin Bouchet mena l’opération en 1761 en concomitance avec les travaux de son hôtel particulier de Châteauroux. On y trouve les mêmes particularités architecturales et notamment une génoise identique. Composée de trois niveaux de tuiles romaines renversées, cette particularité propre à la France occitane indique la qualité sociale du propriétaire : la noblesse qu’il acquiert en 1777 par l’achat d’une charge de secrétaire du roi.

C’est le général, son petit-fils, qui fait accoler deux petits pavillons à chaque extrémité du corps central qui n’avait pas encore la galerie que l’on voit aujourd’hui. Henri-Gatien entreprend de faire bâtir une petite maison à une certaine distance pour le gardien ce qui fait dire aimablement à Fanny Dillon, l’épouse de Bertrand, dans l’une de ses lettres : « Nous ne l’aurons plus dans la cour du château ce qui sera beaucoup mieux sous tous les rapports. » (A.D. Indre, 2 E, minutes de Me Martin notaire à Châteauroux, inventaire à la mort de Fanny Dillon, transcription Annette Surrault.) À proximité de la maison de maître que nous venons de décrire, se situe la ferme ou « Réserve », ainsi mentionnée sur le cadastre napoléonien.

Survivance du domaine seigneurial, cet espace d’une quarantaine d’hectares composé de jardins, terres, pêcherie, prés, bois et bâtiments agricoles avec la maison du fermier, approvisionne les gens du château. C’est un ensemble disposé en U qui étonne par son aspect moderne. Grange, étable, écurie et même la cour ont des proportions inhabituelles pour la région. La hauteur des piliers de pierre blanche, l’espace des lieux, donnant une plus grande aisance aux activités agricoles, semble correspondre à une volonté d’améliorer les pratiques agricoles et la vie à la campagne. La cour empierrée permet une facile évolution des calèches, pataches, cabriolets et même d’une chaise à porteur que l’on trouve signalés dans l’inventaire de 1836 à la mort de Fanny. Les vastes greniers centralisent les grains de la propriété non loin de la présence du maître des lieux. De beaux murs, aujourd’hui bien dégradés, enserrent le tout. Outre la maison de maître et la « Réserve », le domaine comprend encore cinq métairies tombées dans l’héritage du général.

Dès son retour d’exil, c’est surtout à l’exploitation de ses domaines agricoles que Bertrand consacra, en Berry, le plus clair de son temps.

Les Lagnys sur la commune de Saint-Valentin

De l’ensemble des terres qu’il possède en 1836, c’est celle des Lagnys qu’il préféra. C’est le domaine qui semble répondre aux recommandations de Napoléon : « Une belle terre à cinq ou six lieues si cela se peut. »

Issu des biens nationaux venant de l’abbaye de la Prée, le général en avait hérité de son père. Ce dernier, en 1802, en hommage à son fils, détacha de ce domaine de presque mille hectares trois métairies aux noms évocateurs de la campagne d’Égypte : le Nil, le Caire, les Pyramides. Luimême, à son retour d’Égypte, créa les métairies de Lesbé, nom d’un fort égyptien et de Sédiman, fameuse bataille contre les Mamelouks, puis dénomma le bois des Mamelouks situé à Saint-Valentin ou encore des pièces de terre comme les Arabes, les Sables, le Désert, la Caravane, etc. C’est la propriété de son héritage à laquelle il est certainement le plus attaché. Après son retour d’exil alors sous surveillance policière, c’est elle qui rythme sa vie quotidienne. Fanny écrit à sa fille Hortense, mariée depuis peu, que le général quitte régulièrement Laleuf environ deux jours par semaine pour rejoindre le pavillon des Lagnys (Correspondance de Fanny Bertrand, Musée-Hôtel Bertrand Châteauroux, transcription Annette Surrault).

Il se consacre à ses terres qu’il fait défricher. Il suit attentivement les travaux qu’il y fait réaliser dans le but d’améliorer les pratiques agricoles locales. Expérience originale et unique en France au sud de la Loire, il fait venir de l’est de la France en 1827 une colonie de protestants appelés anabaptistes ou mennonites. Chassés de Suisse au XVIIe siècle, ils s’installèrent en Allemagne, dans les Vosges et en Alsace où ils s’adonnèrent à l’agriculture et d’où Bertrand les fait venir. Désirant donner une impulsion plus moderne à l’agriculture de son Berry natal, il ne ménage pas ses efforts. Il achète des béliers espagnols reproducteurs mérinos, s’essaye à la méthode du parcage à la place de l’élevage extensif, surveille la tonte. Il confie aux familles anabaptistes la culture des prairies artificielles nouvellement implantées et le soin des troupeaux. Il va également marquer le paysage de son empreinte. Il fait défricher de vastes espaces. Les métairies sont reliées par de vastes allées plantées d’arbres et bordées de fossés qui se rejoignent au coeur du domaine, permettant ainsi une utilisation plus rationnelle du matériel agricole. Il développe aussi l’exploitation de la vigne. Il s’adonne encore à des opérations de communication. Il organise des réunions où l’on parle des nouvelles méthodes agricoles, fait les honneurs de sa table aux habitants des villages, organise des fêtes champêtres dans son domaine des Lagnys avec concours de charrues, visites de l’exploitation, attribution de primes ; c’est le début des comices agricoles. Il voyait grand puisqu’il avait projeté de monter, dans le domaine de Cré, un bien appartenant à sa famille, une école modèle d’agriculture. D’ailleurs n’aurait-il pas fait venir les anabaptistes dans ce but ? Ces derniers, aujourd’hui dans l’État de l’Illinois (Annette Surrault, « Les anabaptistes du général Bertrand », Revue de l’Académie du Centre, 2011, pp. 30-47.) (Larry Zimmerman et Joseph Peter Staker, « From central France to central Illinois », Mennonite Family History, vol. 34, n° 1, 2015, pp. 4-9.), signalent encore l’initiative dans leurs ouvrages de généalogie. Cet établissement ne verra finalement pas le jour pour cause d’insuffisance de subsides.

« Acheter des fermes et des propriétés à dix lieues de Châteauroux » : les acquisitions du général

Le général Bertrand a-t-il suivi les recommandations de l’Empereur ? À la lecture du tableau des biens de Bertrand, on observe que, dès son retour en 1822, il entreprend une politique d’achat de terres et de domaines. Peut-être a-t-il mis à profit l’argent donné à lui par l’Empereur dans son testament ?

Entre avril 1826 et 1836, date de la mort de sa femme, il regroupe autour de son château de Laleuf plusieurs métairies. Ce n’est pas moins de 700 ha que le général possède sur la commune de Saint-Maur (A.D. Indre, F131, José Pépin, op. cit.). Autour de son domaine des Lagnys, c’est pour la coquette somme de 40 000 francs qu’il achète le domaine de la Vallière de 226 ha, sur la commune de La Champenoise. Il n’aura pas fini de le payer lorsqu’il rédige son testament le 15 juillet 1841 et pour lequel il précise : « […] verrais avec plaisir que ma fille [Hortense] conservât ce domaine […] qu’elle ne perdît pas de vue le pays qui a été le berceau de sa famille paternelle. »

Que deviennent les biens du majorat ?

Le majorat de Bertrand entré en exercice en 1808 et constitué par les 200 000 francs destinés à l’achat d’une rente et de son siège à Paris, est aliéné en juin 1815 par le fait d’une décision conjointe de Bertrand et de Napoléon.

Après Waterloo, au moment où l’Empereur envisage de partir aux États-Unis avec quelques fidèles comme Bertrand, on a vu que, de plus, ce dernier s’empresse de vendre ses biens personnels de Lye et de la Jonchère. Puis, autorisé par les décrets de Napoléon du 13 et 21 juin qui, croyait-il, le mettraient à l’abri d’éventuelles contestations envers l’État gardien des deniers publics, il dispose de ce qui constitue son majorat. Dans l’histoire du majorat, c’est une situation inédite et originale que seul Bertrand a connue. En aliénant les sommes données par l’État, le général n’avait pas imaginé les difficultés financières qu’il connaîtrait jusqu’à la fin de sa vie. Avait-il pensé qu’on ne lui demanderait pas de rendre des comptes de l’argent de l’État ? Le ministère des Finances ne l’oublia pas. La machine financière allait se mettre en route.

Il fut démontré que la vente de ses rentes et la libre disposition de l’argent, autorisée soi-disant par Napoléon, n’était pas légale et contraire aux actes constitutifs des majorats. Par voie de conséquence, Bertrand se trouva donc redevable à l’État du montant de la somme initiale, soit 200 000 francs, qui l’autorisait à porter titre et armoiries.

À son retour en Berry en 1822, le général Bertrand, après avoir récupéré tous ses droits, grades et son honneur, entreprend de récupérer les arriérés des revenus de ses dotations à l’étranger qui lui sont encore dus jusqu’à leur extinction en 1814. Quant au remboursement de son majorat, ce sera une autre affaire. Sa reconstitution et la transmission à son fils aîné Napoléon occuperont toute la seconde partie de sa vie ! En 1826, la menace de l’administration des Domaines d’une hypothèque sur ses biens lui donne l’occasion de lui rappeler dans une lettre comminatoire combien il avait été floué : perte de ses dotations, refus du ministre des Finances de payer lors de son exil à l’île d’Elbe les dividendes de sa rente, vente à perte de cette rente et de ses autres biens personnels, et, de plus, il n’a pas reçu les arriérés de ses traitements ! On sent bien que Bertrand fait tout ce qui est en son pouvoir pour retarder le retrait des 200 000 francs de l’héritage de ses cinq enfants afin de garantir le retour à l’État de cette somme dont il n’a finalement pas bénéficié.

Ce général, si affable et si peu souvent pris en flagrant délit de menace, déclare au ministre des Finances (A.D. Indre, 86 J, fonds Bertrand) que, si l’administration dirige contre lui des poursuites, il réclamera, comme le lui a recommandé l’Empereur, la pension de vingt mille francs, moitié du traitement des grands officiers de l’Empire auquel il a droit. S’il ne l’a jamais fait, ditil, c’est qu’il a préféré la médiocrité et le repos… Que par ailleurs la suppression de sa charge de grand maréchal du Palais a mis le Trésor public en possession de cent mille francs de rentes dont elle était dotée ! La somme qu’il estime lui être due ne pourrait-elle pas être employée à restituer la dotation réversible au domaine de l’État? Comment l’État, qui a accepté les avantages de l’Empire, ne peut-il pas en accepter aussi les charges, s’indigne-t-il…

Sa dette ne fut jamais effacée sa vie durant, mais la volonté de maintenir son majorat perdura avec des hauts et des bas. Peu de temps avant le départ de l’expédition à Sainte-Hélène pour le retour des Cendres de l’Empereur, le général avait pris des dispositions « afin d’assurer les droits éventuels du Trésor public sur une somme de 100 000 francs de son majorat ».

Pour honorer son devoir de retour, il veut alors faire aboutir la vente de sa terre de Lye avec château, meubles, dépendances, fermes et cheptel. Cette propriété fut la grande sacrifiée dans cette histoire. La vente à réméré qui se fait à M. Tébaud nous laisse entendre que le général rachèterait le bien dans un délai de cinq ans dans les mêmes conditions. Or, Tébaud revend le 18 mars 1818 la propriété de Lye « à la charge de la faculté de réméré » au notaire de Valençay, Me Archambaud. À partir de ce moment, la destinée du bien de Lye devient confuse. Les minutes détenues par le notaire Juignet, de Poulaines dans l’Indre, sont aujourd’hui introuvables et ne nous permettront pas de démêler l’imbroglio. Le nouvel acquéreur, contrairement au réméré de l’acte, disloque la propriété, se met à vendre, dès 1819, les parcelles de terre et les moulins à tout venant. Visiblement le notaire Archambault aime l’argent (c’est une affaire qui va durer jusqu’à la mort de Bertrand en 1844). Peut-être a-t-il cru à ce moment-là qu’il ne risquait rien de la part de Bertrand, reclus sur son île à plus d’un mois et demi de voyage ! Mais les affaires vont cependant se gâter pour lui.

Donnons au général Bertrand le temps de rentrer au pays natal, de reprendre ses activités, de faire quelques sommations au notaire devenu juge de paix du canton de Valençay, pour déclencher à partir de 1835 la machine judiciaire. De son côté, le général a besoin d’argent, il doit rembourser son majorat et compte récupérer le prix de la vente du château de Lye. Mais en 1844, le remboursement de la vente de Lye n’est toujours pas réalisé. Le litige ne sera réglé qu’après la mort de Bertrand. En effet, ses enfants seront remboursés sur la vente des biens des héritiers Archambault, ce dernier étant mort entre-temps.

L’histoire mouvementée de ce majorat ne sera bouclée qu’après deux autres étapes successives. D’abord la restauration, le 24 décembre 1846, par ordonnance royale, du majorat du général Bertrand en faveur de son fils aîné Napoléon (Ibid.). Il se fait reconnaître comme successeur à la dotation de son père, garanti par l’inscription sur le Registre de la Commission du sceau des titres. Il a réalisé ce que le général s’était refusé de faire : soustraire de son héritage berrichon des biens de valeur égale au majorat comprenant un domaine rural de 143 ha et 127 ha de bois. Et l’absence d’héritier mâle chez Napoléon Bertrand conclura finalement l’histoire de ce majorat. Conformément à la législation qui garantit le droit de retour à l’État en cas d’absence d’héritier mâle, la forêt de Laleuf sur la commune de Saint-Maur dans le département de l’Indre passe du domaine privé au domaine public et devient la forêt domaniale que nous connaissons aujourd’hui après la mort de Napoléon Bertrand le 26 juillet 1881.

Qu’en est-il des biens fonciers du général à la fin de son existence ?

Ils sont réduits aux héritages familiaux. Son zèle au service de l’Empereur ne lui a finalement rien rapporté si ce n’est le modeste héritage reçu à Sainte-Hélène qui lui a peut-être permis d’agrandir ses biens berrichons dans un ensemble d’environ 2 341 ha de terres. Il ne fut jamais propriétaire à Paris et, n’ayant pas voulu obérer la succession de ses enfants, il laissa le soin à ses derniers de régler le problème du majorat. Il semble que, volontairement ou non, il ait suivi les recommandations de l’Empereur.

À la fin de sa vie, il n’était plus question de méthodes agricoles valorisantes pour ses terres mais de transmission de son patrimoine. En 1843, il entreprend un dernier voyage dans ses domaines de la Martinique, héritage de sa femme qu’il rachète après sa mort et maintient en indivision avec ses enfants, voyage prolongé par une tournée triomphale aux États-Unis. Il meurt à son retour, le 31 janvier 1844, dans son hôtel particulier de Châteauroux.

Que sont devenues ces terres si patiemment rassemblées ?

L’ensemble patrimonial sera divisé entre ses enfants, quatre garçons qui se révèlent insouciants, dépensiers, fantasques. Le général, connaissant leurs défauts (il avait déjà épongé de nombreuses dettes), veut au moins protéger l’héritage de ses petits-enfants nés ou à naître. Dans son testament, il grève une partie des différentes portions de biens attribuées à chacun de ses enfants d’une clause de substitution. Cette disposition consiste aux yeux de la loi à protéger les héritages au profit des petits-enfants du général. Dans le cas d’une saisie immobilière, ce qui ne manquera pas d’arriver, la vente ne porte que sur l’usufruit du bien. L’acquéreur jouit de la nue-propriété du vivant du propriétaire. S’il survient des enfants à ce dernier, le bien leur reviendra ; s’il n’en a pas, c’est l’acquéreur qui sera propriétaire de plein droit. Peine perdue : on assiste à une succession de saisies immobilières.

Après la mort de ses frères, Napoléon Bertrand finit par cumuler une grande partie de l’héritage du général Bertrand, son père. À son décès, il ne possède plus rien. Ne lui restent que les biens composant son majorat qui, eux, sont destinés à retourner à l’État, concluant ainsi une dette qui a couru près de cinquante ans. Peu à peu, les biens seront dispersés et la clause de substitution s’éteindra d’elle-même car aucun des héritiers de Bertrand n’a laissé de descendance légitime.

Le principe du majorat censé protéger une partie des biens de la famille, la substitution prévue par le général ou encore l’usage de l’indivision et de la licitation ou vente de biens en indivision, n’ont pas joué leur rôle. Eût-il fallu encore que le général ait eu des petits-enfants légitimes ! Seule Hortense Thayer donna naissance à trois enfants mais, hélas, morts avant le général, leur grand-père. C’est au domaine de Touvent, bien légué par son oncle, que cette dernière a laissé les témoignages de mémoire les plus émouvants de la famille. Dans l’acte de donation qu’elle fait à l’archevêché de Bourges, elle demande que son corps soit placé dans le caveau de la chapelle qu’elle a fait construire dans sa propriété Notre-Dame des Victoires de Touvent et que les cœurs de ses enfants, qui en 1875 se trouvaient à droite et à gauche de l’autel, rejoignent son cercueil. On peut dire que les événements historiques, les circonstances malheureuses de la vie d’Hortense et les déboires des garçons du général ont tout fait pour effacer l’oeuvre du père concernant ses biens fonciers.

Bibliographie

Michel Berthelot, Napoléon et la dernière campagne, les Cent-Jours, Armand Colin, 2015.

Bertrand, grand maréchal du Palais, Châteauroux, chez l’auteur, 1996.

Général Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène, Paris, Albin Michel, 1949-1959, 3 volumes.

Abel Douay et Gérard Hertault, Schulmeister. Dans les coulisses de la Grande Armée, préface de Thierry Lentz, Paris, Nouveau Monde Éditions / Fondation Napoléon, 2002.

Grands notables du Premier Empire. IndreParis, C.N.R.S. Editions, 1994.

Annette Surrault, De la campagne d’Égypte au Berry. Le général Bertrand et le savant Hervé Faye (1798-1844), préface de Thierry Lentz, Issoudun, Alice Lyner Éditions, 2012.

« De la Pologne au Berry, le général Bertrand grand propriétaire

foncier », Revue de l’Académie du Centre, 2015, pp. 96-125.

Jean Tulard, Napoléon et la noblesse d’Empire, Paris, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », 1979.

Jacques de Vasson, Bertrand, le grand maréchal de Sainte-Hélène, Issoudun, Laboureur, 1935.

L’auteur

Annette Surrault a été professeur d’histoire et se consacre désormais à la recherche. Elle est l’auteur de L’école du peuple dans l’Indre avant Jules Ferry : les petites écoles, l’école mutuelle, l’école des frères (avec Marie-José Senet, Lancosme éditeur, 2007) et De la campagne d’Égypte au Berry, le général Bertrand et le savant Herve Faye (Alice Lyner, 2012).