À Sainte-Hélène, Napoléon évoquant le destin tragique du duc d’Enghien, se justifie : « Si je n’avais pas eu pour moi les lois du pays, il me serait resté les droits de la loi naturelle, ceux de la légitime défense. Lui et les siens n’avaient d’autre but journalier que de m’ôter la vie ; j’étais assailli de toutes parts et à chaque instant : c’étaient des fusils à vent, des machines infernales, des complots, des embûches de toute espèce. Je m’en lassai, je saisis l’occasion de leur renvoyer la terreur jusque dans Londres, et cela me réussit… » (Mémorial de Sainte-Hélène (Ed. Dunan). T.II, p.625.).

Aucun souverain français, Louis-Philippe excepté, n’a fait l’objet d’autant de tentatives d’assassinat que Napoléon à partir de 1800. Ce sont ces tentatives que l’on trouvera évoquées ici (Vue d’ensemble dans Henri Gaubert. Conspirateurs au temps de Napoléon Ier (1962).).

Tyrannicide et régicide

Après le succès du coup d’Etat de Brumaire, Bonaparte a dû compter avec deux oppositions : celle des jacobins dont l’influence restait grande au faubourg Saint-Antoine, et celle des royalistes, moins bien implantés dans la capitale mais y disposant encore de réseaux de chouans. Les premiers s’étaient bien vite rendu compte que Bonaparte, malgré les gages donnés en vendémiaire et en fructidor, entendait confisquer la République à son profit ; les autres perdirent rapidement leurs illusions, notamment celle de voir Bonaparte se transformer en un nouveau Monk rétablissant Louis XVIII sur le trône de ses ancêtres.

Pas question pour les jacobins, appelés aussi « exclusifs », de soulever les ouvriers parisiens contre Bonaparte. « Cette partie si animée aux premiers jours de la Révolution, lit-on dans les Mémoires de Barras, avait éprouvé de si pénibles mécomptes qu’elle était depuis longtemps tout à fait au repos ». Quelques tentatives se dessinèrent à l’été de 1800, mais sans lendemain. Les jacobins se voyaient donc ramenés aux conversations de café où l’on pourfendait en paroles la politique consulaire. On les retrouvait au café Chrétien, au Café olivier et surtout aux bains-Chinois, boulevard des Italiens.

Les royalistes de leur côté assistaient à l’effondrement de leurs chances : la paix religieuse leur enlevait l’appui des catholiques tandis que le clergé réfractaire rentrait dans le rang. Les émigrés prenaient le chemin du retour en grand nombre et semblaient soucieux de se faire oublier. La fin de la guerre de Vendée enfin portait un coup terrible à la cause de louis XVIII. On ne pouvait plus compter sur de nouvelles luttes civiles.

Dès lors se développe l’idée qu’il est nécessaire d’assassiner l’homme qui s’est emparé de façon illégitime du gouvernement. Pour les républicains il a supprimé les libertés, pour les royalistes il a usurpé le pouvoir. A gauche s’impose l’idée du tyrannicide, à droite celle du régicide (J. Tulard, « La notion de tyrannicide et les complots sous le Consulat ». Revue de l’Institut Napoléon, 1969, p.133. Cf aussi O. Lutaud, Des révolutions d’Angleterre à la Révolution française (1973).). Les racines idéologiques du tyrannicide remontent à Rome. On y exaltait Brutus, l’assassin de César. L’histoire romaine était suffisamment connue pour que l’allusion fût largement comprise. Bonaparte lui-même, lors du coup d’Etat, n’avait-il pas affirmé : « si je suis un perfide, soyez tous des Brutus ».

L’invitation à assassiner Bonaparte figure dans de nombreux pamphlets qui circulèrent malgré la censure. Ainsi Le Turc et le militaire français de Metge est-il un véritable appel au meurtre :

« Le Turc : Vous autres Français, vous nous appelez des esclaves, lorsque vous êtes si abrutis que vous ne vous apercevez même pas que vous l’êtes cent fois plus que nous. Dans mon pays un général qui aurait commis la millième partie des critiques dont votre Bonaparte s’est souillé, les aurait payés de sa tête… Où est l’homme qui, connaissant ses droits et sa dignité, voudrait passer sa vie sous un pareil gouvernement ? cependant on ose parler de liberté, d’égalité, quelle dérision ! Les gouvernements savent bien qu’ils ont à faire à des imbéciles et à des lâches, car il ne se trouve pas un brutus.

Le militaire : Il s’en trouvera des milliers.

Le turc : Ainsi soit-il (Dans J. Tulard, op, cit., p.134.). »

L’Eglise condamnait en principe le régicide, ce qui aurait dû gêner l’action des royalistes. Le concile de Constance avait repoussé la justification par Jean Petit du meurtre de Louis d’Orléans. Dès lors que le tyran est devenu le représentant authentique de l’autorité, nul ne peut attenter à sa vie. Toutefois, les jésuites avaient introduit quelques nuances, bien opportunément invoquées lors de l’assassinat du roi Henri IV.

Les deux oppositions se retrouvaient donc dans une volonté commune d’éliminer par la violence le Premier Consul. Mais elles n’agirent pas ensemble, ce qui rendit leurs actions moins redoutables.

La police réorganisée

Les conspirateurs ne prêtèrent pas assez attention à la réorganisation de la police. Créé sous le Directoire, mais rarement efficace (sauf avec Cochon qui brisa la conjuration des Egaux) le ministère de la police générale avait été confié à Fouché un peu avant le coup d’Etat. En récompense de sa complicité, il fu maintenu quai Voltaire et révéla vite ses dons de policier. Un homme redoutable s’occupait du « bureau particulier du ministre », comprenons la police secrète : Desmarest. Le bureau central, organisme collégial sans grands moyens, s’effaça à paris devant la Préfecture de police créé par la loi du 28 pluviôse an VIII et qui dirigea Louis-Nicolas Dubois, un préfet que les scrupules n’embarrassaient guère. Rue de Jérusalem les affaires politiques relevaient du redoutable Bertrand dont Charles Nodier dans ses Souvenirs de la Révolution et de l’Empire nous a laissé un pittoresque portrait.

Enfin, les commissaires généraux furent établis dans les principales villes parallèlement aux commissaires de quartier à paris. Des inspecteurs étaient placés sous leurs ordres.

La sécurité du Premier consul relevait du ministre de la Police générale. Napoléon, à Sainte-Hélène, prétendra ne s’en être jamais souciée :

« Accoutumé dès l’âge de dix-huit ans aux boulets des batailles, et sachant toute l’inutilité de vouloir s’en préserver, je m’abandonnais à ma destinée. Depuis, lorsque je suis arrivé à la tête des affaires, j’ai dû me croire encore au milieu des batailles, dont les conspirations étaient les boulets ; j’ai continué mon même calcul ; je me suis abandonné à mon étoile, laissant à la police tout le soin des précautions. J’ai été peut-être le seul souverain de l4europe qui n’avait point de gardes du corps ; on m’abordait sans avoir à traverser une salle des gardes ; quand on avait franchi l’enceinte extérieure des sentinelles, on avait la circulation de tout mon palais. C’est un grand sujet d’étonnement pour Marie-Louise de me voir si peu de défense : elle me disait souvent que son père était bien mieux gardé, qu’il avait des gens autour de lui… »

Et Las Cases, qui recueille ces propos d’ajouter :

« L’Empereur indépendamment de son étoile, attribuait son salut à certaines circonstances qui lui étaient propres. Ce qui l’avait sauvé sans doute, disait-il, c’était d’avoir vécu de fantaisie, de ne jamais avoir eu d’habitudes régulières ni de marche suivie. L’excès du travail le retenait dans son cabinet et chez lui ; il ne dinait jamais chez personne, allait rarement au spectacle, et ne paraissait guère que quand et où il n’était pas attendu (Mémorial, t.I, p.484.). »

Napoléon dira à O’Meara, le 20 septembre 1817 :

« Je suis trop fataliste pour employer aucun moyen de me préserver d’un assassinat. Quand j’étais à Paris, j’avais coutume de me mêler sans garde ni escorte au milieu de la populace, de recevoir les pétitions, etc. J’étais souvent si étroitement entouré par le peuple que je ne pouvais remuer » (Rapp dans ses Mémoires (p.20) confirme : « Tous les soirs il sortait à pied, il se promenait dans les rues, se perdait au milieu des groupes, sans être jamais accompagné de plus de deux personnes ».).

Ce qui est confirmé par les rapports de police. Lors du voyage du Premier Consul dans le Nord, un rapport au Grand Juge, du 11 messidor an XI signale :

« Les observateurs ont remarqué que le Premier Consul, le jour de son départ d’Amiens, avait assisté à la messe à la cathédrale, qu’il y avait dans l’église une grande affluence dans laquelle un assassin fanatique aurait pu se mêler sans être connu et attenter aux jours du Premier Consul. »

| Les hautes responsables de la police sous le Consulat et l’Empire

Les ministres de la police – Fouché : 20 juillet 1799 – 13 septembre 1802. Les préfets de police (17 février 1800) – Dubois : 25 octobre 1800 – 14 octobre 1810. |

Autre rapport le 20 messidor :

« Le Premier Consul s’expose en parcourant la nuit les ports et les chantiers, et l’on redoute beaucoup la perfidie et les manœuvres anglaises » (Arch. nat. F 3831.). En réalité des précautions sont prises. Le préfet de police Dubois les expose dans une note du 13 pluviôse an XII :

« Quant à la surveillance nécessaire pour la conservation des jours du premier Consul, j’ai organisé depuis près de trois ans un service particulier qui a lieu avec la plus sévère exactitude. Tous les jours, les rues qu’on présume que le Premier Consul pourra parcourir sont surveillées par un nombre d’agents suffisant dont l’attention se porte sur les choses et sur les personnes (Arch. nat. F 6391.). »

Pour prouver son efficacité, la police eut tendance à grossir les complots ou même à les monter de toutes pièces. Les jacobins qu’il était facile d’infiltrer en furent les victimes.

Parfois, comme dans le cas d’un certain Pierre Fournier, il s’agissait de propos imprudents. Voici la note de police :

« Joseph Roux, sous-lieutenant de la 45e demi-brigade, déclare à la Préfecture de police, le 2 fructidor an VIII, qu’au commencement de messidor dernier, étant à se promener aux Champs-Elysées avec le citoyen Fournier, lieutenant réformé de la même demi-brigade, le citoyen Fournier lui a dit qu’ils s’étaient rassemblés au nombre de 6000 après le 18 brumaire précédent pour renverser le nouveau gouvernement et égorger Bonaparte pour rétablir le régime des patriotes… (Arch. Préfecture de police Aa 270/43.).»

Il en va de même pour Metge qui semble, selon une note de Bertrand, avoir plutôt excité au meurtre sans passer lui-même à l’exécution. En avait-il confié le soin aux nommés Humbert et Chapelle ? ce dernier fut en tout cas dénoncé par Pierre Lavoisier :

« Chapelle, surtout quand il avait bu, bavardait beaucoup sans savoir ce qu’il disait. Pourtant, observe la police, la déclaration de Lavoisier relativement à ce qui se passa dans un cabaret pris pour rendez-vous des conjurés présente des motifs de crédibilité ; les conjurés devaient se reconnaitre au renversement d’un verre sur chaque table et Lavoisier a vu un individu inconnu à lui venir se placer à sa table et prendre le verre renversé. Lavoisier déclare avoir appris de Chapelle que la conjuration était composée d’un bon nombre d’individus en dix brigades dont chacune avait des chefs particuliers, que le moyen d’exécution consistait à former un tumulte à la sortie d’un spectacle auquel se trouverait le Premier Consul et, à l’aide de ce mouvement, de le poignarder, qu’à cet effet les brigades se rependraient dans les cabarets aux environs des théâtres de l’Opéra, des Italiens et de la République, que la Chapelle avait nommé comme du nombre des conjurés Quibert, Dufour, Rossignol… (Ibidem.). »

La conspiration des poignards

La célèbre conspiration des poignards fut quant à elle montée par un agent provocateur. Il est certain que quelques excités : Aréna, frère du Barthélémy Aréna qui aurait levé un poignard sur Bonaparte, le 19 brumaire ; le sculpteur Ceracchi (Elle est évoquée par G. Hue, Un complot de police sous le Consulat (1909).) ; le peintre Topino-Lebrun, élève de David et ancien juré du Tribunal révolutionnaire ; ainsi qu’un certain Diana, se réunissent chez Demerville, un ami du fameux Barère. On y tenait des propos violents : on parlait d’abattre le Premier Consul pour restaurer la liberté et l’on suggérait que l’on trouverait des appuis auprès de Sieyès, Fouché et Bernadotte. Les conspirateurs ne dépassaient guère le stade des paroles et peut-être en seraient-ils restés à ce stade s’ils n’avaient fait rentrer dans leur cercle un ancien chef de bataillon, Harel, qui s’empressa d’aller dénoncer l’affaire à Bourienne, le secrétaire de Bonaparte. Il fut décidé de laisser le complot se développer et même de fournir des armes aux conjurés qui envisageaient, poussés par Harel, de poignarder le Premier Consul à l’Opéra. Le soir du 10 octobre 1800, dans la salle, les conjurés furent appréhendés facilement par la police au moment où ils se préparaient à passer à l’action sans savoir qu’ils avaient été dénoncés et surveillés de bout en bout. On lit dans les Mémoires de Bourienne : « Le complot de Ceracchi était une ombre ; il fut convenu d’exagérer le danger auquel il convenait au Premier Consul d’avoir été exposé, du moins en apparence ».

La version de la police insiste toutefois sur la réalité de la conspiration, sans nier le rôle provocateur d’Harel :

« Le Premier Consul ou le citoyen Bourienne, son secrétaire, furent instruits vers le 14 ou le 15 vendémiaire de ce que savait Harel, qui, invité de suivre ce complot, aurait promis à Demerville de faire son possible pour lui procurer quatre hommes bien décidés pour assassiner le Premier Consul. Demerville lui aurait compté 262 francs pour acheter des armes. Le 18, Harel aurait acheté quatre paires de pistolets… Il a remis une paire à Demerville, une autre à un Romain et aussitôt après a reçu six poignards des mains de Demerville, pour être distribués aux conjurés… ». Ces quatre conjurés, qui ont nom Blondel, Charmont, Spycket jeune et Langlois fils sont en réalité des agents de police, « mis à la disposition d’Harel pour simuler des conjurés et au besoin assister les vrais conspirateurs » pour mieux les arrêter en flagrant délit. Il y avait bien néanmoins conspiration, comme le reconnut Ceracchi. « Il a laissé entrevoir dans ses déclarations, dit le rapport de police, qu’il comptait sur deux actions ou sur deux mouvements qui arriveraient en même temps, l’un qui serait opéré sous la direction d’Harel qu’il croyait conspirateur sincère, l’autre par le moyen d’Arena ou de quelqu’un d’autre qu’il avait cru chef d’un parti, lequel serait composé de militaires (Arch, préfecture de police Aa 270/43.). »

| Portrait du policier Bertrand par Charles Nodier

« Le quinzième jour je m’assis sur un siège un peu plus commode : on m’interrogeait ; et mon interrogateur était un M. Bertrand, chef de la première division de la police, homme très massif de formes et très délié d’esprit, presque borgne, tout à fait boiteux, et dont l’aspect n’avait rien de séduisant, ni d’ensemble, ni dans les détails. C’était un ancien imprimeur-libraire de Compiègne, qui avait été l’érudition de son état, l’expérience de son temps, et deux choses avec lesquelles on arrive à tout à Paris, de la souplesse et du savoir-faire : homme de meilleure composition, d’ailleurs, qu’on ne l’a dit, pour cette couvée d’enfants mutins qu’on épouvantait de son nom comme celui de l’ogre, et très disposé à ne faire de mal à personne, quand il pouvait s’en dispenser sans nuire à son crédit. J’abrégeai beaucoup mon interrogatoire, qui menaçait de tirer en longueur, en allant droit au fait à la confession duquel on voulait m’emmener par une suite d’inductions. Comme je m’attendais à un dénouement sérieux, je cherchai à me montrer digne de mon rôle, au moins à la dernière tirade ; et je n’avais pour cela d’autre moyen de me faire valoir que cette ingénuité un peu fière qui n’est ni sans abandon ni sans audace. Je fus très content de moi ; et c’était alors mon habitude. La seule chose qui m’interdit, c’est que mon interrogateur exigea que je restasse les yeux fixés sur lui à chaque réponse. Dans les intervalles seulement je pouvais regarder à droite ou à gauche. J’ai passé vingt-cinq ans sans pénétrer ce mystère ; et je doute encore que la psychologie de la police fût assez perfectionnée pour comprendre la puissance de ce regard qu’une habitude effrontée a scellé à la prunelle du questionneur sur le malheureux qui le subit. Quand je pense à cette spéculation de la curiosité insidieuse d’un homme grave et froid qui poursuit industrieusement un secret de vie ou de mort dans l’âme intimidée d’un enfant, je ne puis m’empêcher de croire quelquefois que les précautions dont la société s’est armée contre le crime n’ont rien à envier au crime lui-même en bassesse et en férocité. » |

Une machine à feu jacobine

Dans certains cas le doute ne semble pas permis. Arrêté, un certain Desforges, interrogé par Desmarest, avoue une tentative d’assassinat mais n’ayant rien à voir avec la conjuration des poignards.

« Son moyen, dit-il, est une machine à feux que six hommes lanceraient chacun dans la voiture du Consul et dont l’effet serait d’incendier, sans explosion, la voiture et d’empoisonner en même temps les personnes qui seraient dedans. Les conjurés seraient eux-mêmes dans un fiacre dont le cocher qui leur est dévoué, barrerait la voiture du Premier Consul, de façon à se trouver de flanc quelques instants… C’est alors que serait jeté l’artifice. Sa composition est faite… l’épreuve a parfaitement réussi (F. Masson, « Les complots jacobins au lendemain de Brumaire », Revue des Etudes napoléoniennes, 1922, p.13.). »

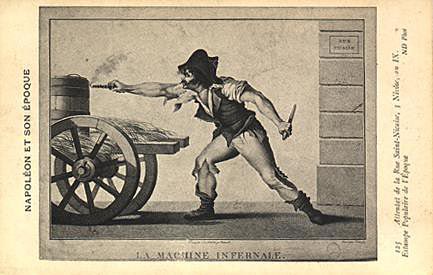

Le chimiste Chevalier, connu pour ses sympathies jacobines, avait mis en effet au point une machine infernale. Une détonation s’étant faite entendre dans un hangar abandonné près du jardin des Plantes, les policiers y découvrirent les restes de son invention. Avait-elle été subventionnée par Gombaut-Lachaise, employé au ministère de la Guerre et faut-il croire les affirmations du nommé Jumillard qui prévoyait, après la mort de Bonaparte, une insurrection menée par 3000 hommes faubourg Marceau ? Le thème de la machine infernale de fabrication jacobine est à nouveau évoqué lors du voyage de Bonaparte dans le Nord. On transmet alors au Grand Juge une lettre signalant qu’une machine a été nouvellement inventée pour faire périr le Premier Consul et son escorte.

On comprend dans ces conditions que la machine infernale qui explosa le 24 décembre 1800, rue Saint-Nicaise, au passage de la voiture du Premier Consul, ait été attribuée dans un premier temps par Bonaparte aux « exclusifs ». « Le projet d’attaquer la voiture du Premier Consul dans son passage à un point quelconque, indiquait un rapport, a été conçu depuis longtemps par les anarchistes. Les auteurs de ce complot sont naturellement présumés avoir dirigé l’exécution de celui qui vient d’éclater » (Arch. nat. F 3831.).

La machine infernale de la rue Saint-Nicaise

Fouché émit pourtant des réserves : la machine infernale conçue par les jacobins était destinée à être lancée et comportait une charge explosive moindre. D’autre part, les milieux exclusifs étaient trop surveillés pour avoir tenté un coup aussi important sans que la police en eût été avertie. Les limiers du quai Voltaire ne pouvaient ignorer la présence de réseaux chouans dans la capitale. Les projets d’assassinat de Bonaparte étaient aussi agités dans le monde des royalistes : Charles-Mathieu Grandin était venu déclarer au commissaire de police de la division Le pelletier, le 2e jour complémentaire an VIII, qu’il y avait « environ un mois, le citoyen Rivarol, ancien garde du corps demeurant rue Joseph vis-à-vis les Bains ; après plusieurs entretiens sur les vices du régime actuel et les inconvénients de la Révolution, lui fit accepter dix-huit francs en l’invitant à porter continuellement sur lui un poignard et des pistolets pour saisir le moment d’assassiner le Premier Consul, ajoutant qu’alors la contre-révolution serait faite et la royauté rétablie et que lui, Grandin, sauvé par une multitude de gens qui partagent l’opinion de Rivarol, serait très avantageusement placé par le Roi, et que le moindre emploi était une place de concierge de maison royale (sic) ; que quant à lui, Rivarol, la place de ministre de la police lui était assurée (Arch. Préfecture de police Aa 270/43.). »

L’explosion de la machine infernale de la rue Saint-Nicaise provoqua une vive émotion par son côté spectaculaire :

« Des bornes sont arrachées, les murs de droite et de gauche repoussés au-dedans, noircis par la poudre à l’extérieur et attaqués de biais. L’artifice était vraisemblablement porté par un cabriolet attelé à un mauvais cheval dont le derrière a été emporté. Il n’y avait qu’une ou deux minutes que le Premier Consul était passé. Sa voiture était vers le théâtre de la République au moment de l’explosion. Deux personnes ont été tuées, six blessées grièvement. Une très jeune fille a été mutilée près du cabriolet ; elle est restée nue et méconnaissable (J. Loredan, La machine infernale (1924) : les documents essentiels y sont reproduits, et aussi Eric-Marie Guyot, Vendéens et Chouans contre Bonaparte.). »

Le préfet de police avait fait ramasser les restes du cheval et dresser un signalement précis de la bête. Un marchand la reconnut et donna le portrait de son acquéreur. Il fut identifié par la police comme un ancien chouan, Carbon. Arrêté ainsi que son complice, Saint-Réjeant, il fut guillotiné avec lui, en place de Grève, vêtu de la chemise rouge des parricides. Fait significatif : Hyde de Neuville, le principal agent royaliste alors à Paris, désavoua l’attentat. Souci de ménager une opinion horrifiée ou scrupule religieux ?

Est-ce le même scrupule qui fera parler par Cadoudal d’enlèvement sur la route de Malmaison et non d’assassinat de Bonaparte lors de la grande conjuration de 1803 découverte presque par accident et qui aurait pu être fatale en raison de la qualité des conspirateurs qui n’étaient autres que Moreau et Pichegru.

Des projets d’assassinat on en agitait aussi beaucoup chez les militaires. Un magnifique sabreur comme Fournier, chef de brigade à vingt-six ans, était convaincu que Bonaparte freinait son avancement. Lors d’une soirée à Polangis, chez Oudinot, le 25 avril 1802, il s’emporte, à la suite d’un discours du général Delmas contre Bonaparte : « Je vous approuve, général. Vous connaissez ma force au pistolet. Eh bien ! Je me charge de descendre Bonaparte d’une balle en plein front ». Il fixe la date de l’attentat : le 4 mai, lors d’une représentation de Sémiramis au Théâtre des Arts (É. Guillon, Les complots militaires… (1894), (1799-1814) (1900).).

Autre magnifique sabreur, Donnadieu. Lui aussi est furieux contre le Premier Consul. Il annonce son intention d’abattre Bonaparte : ce sera le 5 mai, lors d’une parade dans la cour du Carrousel (G. Augustin-Thierry, La mystérieuse affaire Donnadieu (1909).). Mais la police a été prévenue. Fournier est arrêté au Théâtre des Arts, le 4 mai. Il en a été de même, la veille, pour Donnadieu.

Quant à la « conspiration des pots de beurre » (des libelles incendiaires contre Bonaparte circulaient au fond dépôts de beurre en provenance de Rennes), si elle mit en lumière pour la première fois la rivalité des polices, celle de Dubois contre celle de Fouché, elle sombra dans le ridicule (Sur cette affaire récit romancé par G. Augustin-Thierry, Conspirateurs et gens de police (1903).).

La psychose de l’attentat

La proclamation de l’Empire a suscité une nouvelle vague d’attentats sans qu’il soit possible de déterminer le réel de l’imaginaire, la dénonciation calomnieuse du reflexe patriotique, l’amour pour Bonaparte de l’espoir d’une récompense, la mythomanie de la méfiance instinctive. On trouve en effet dans les archives de la police toute une série de rapports portant sur les tentatives d’assassinat de l’Empereur, où il est souvent impossible de démêler le vrai du faux. Ce qui est certain c’est que la police prend toutes les dénonciations au sérieux.

Le 19 brumaire an XIII, est arrêté Noël-Joseph Wamin pour « avoir semé le bruit, dans plusieurs cabarets, que beaucoup de personnes devaient quitter Paris avant le couronnement de S.M. l’Empereur parce que des gens apostés le jour de la cérémonie, devaient assassiner des individus dans les groupes (sic) pour exciter le trouble » (Arch. nat. F 3120.).

En frimaire, la police est informée qu’un Anglais (sans plus de précision) « a offert à une dame qui reste sur la place Notre-Dame quatre cent francs d’une croisée pour le jour du couronnement, puis six cents francs à un perruquier ». Inquiétude des limiers qui se demandent « si la curiosité seule a pu le porter à offrir une aussi forte somme » (Ibidem.).

| Fournier-Sarlovèze « Le plus mauvais sujet de la Grande Armée »Portrait de Fournier par Charles Nodier (Portraits de la révolution et de l’Empire) :« Le colonel Fournier, qui commandait le 12e régiment de hussards, ne pouvait être, à vingt-huit ans, ni un grand homme de guerre, ni un grand homme d’Etat ; c’était un homme du monde, qui jouissait parmi les jeunes gens et les femmes de cette vogue élégante avec laquelle on devient tout ce qu’on veut à Paris, et un homme fort nul en province. Une figure vive et agréable, pleine d’expression et d’énergie ; un esprit assez fin, admirablement servi par l’éducation et par l’usage ; un aplomb imperturbable qui se prêtait indifféremment aux formes de l’héroïsme et à celles de la fatuité ; une prodigalité magnifique et insouciante, dans laquelle la bienfaisance avait rarement autant de part que l’ostentation ; un persiflage qui passait pour être de bon ton dans un temps où le bon ton voulait bien admettre le persiflage ; une réputation colossale de succès auprès des femmes, avec ce mépris des femmes qui les fait avoir ; un athéisme décidé d’amour et de principes ; une aptitude si extraordinaire enfin à tous les nobles exercices qu’elle avait jeté du scandale sur le bonheur de ses duels ; toutes ces manières du gentilhomme complet faisaient du colonel Fournier un homme plus qu’ordinaire, qui n’était pas, tant s’en faut, un homme extraordinaire. Bonaparte commença par en avoir peur ; ensuite il le jugea ; il l’envoya en exil à Périgueux dépenser de l’argent, désoler des coquettes, et harasser des chevaux. Le colonel y resta, et on n’en parla plus. »Ce n’est pas exact. Fournier (Fournier-Sarlovèze par la grâce de Louis XVIII), (1773-1827), emprisonné en 1802, sera libéré, envoyé à Périgueux, mais grâce à la protection de Lasalle sera à Eylau, à Friedland, en Espagne et en Russie. Général en 1807. Arrêté en 1813 à la suite d’une altercation avec l’Empereur, il est destitué. |

Cette psychose de l’attentat ne cesse de régner le mois suivant. C’est un homme de loi, Gabriel Denis, âgé de quarante-cinq ans, qui est « accusé d’avoir armé le bras de la femme Dury et de lui avoir suggéré de devenir une nouvelle Charlotte Corday en assassinant l’Empereur, lui observant que, puisqu’elle avait tout perdu, elle ferait preuve de lâcheté si elle n’embrassait point ce parti et qu’alors elle méritait de mourir de faim ». Denis est incarcéré à Sainte-Pélagie (Ibidem.).

Quelques jours plus tard, c’est au tour de Berthois, natif de Vitré et étudiant en droit, d’être appréhendé par la police. Il avoue que « le motif de son voyage à paris était de s’introduire chez l’Empereur et de l’assassiner avant que Moreau fût assassiné lui-même, qu’il avait fait part de son projet au tribun Carnot et que c’était sans doute celui-ci qui l’avait dénoncé, qu’il n’avait pour seul ami, seul confident de ses pensées et de ses projets qu’un nommé James qu’il croyait dans ce moment aux armées ». Arrêté à son tour, ce James confirme que « leur intention était d’assassiner S.M. l4empereur et qu’ils avaient attendu une occasion favorable pour exécuter leur exécrable projet » (Ibidem.).

Et cela continue dans les semaines et les mois qui suivent. Retenons au hasard Georges Becquet qui tient un atelier de peinture pour enseignes. « Il se répand en rumeurs sur l’assassinat du Premier Consul » (Ibidem.). Une lettre anonyme venue de Milan dénonce un complot formé à Paris pour attenter aux jours de Napoléon. Les conjurés seraient au nombre de cent vingt (!) et leur principal chef un négociant, Giacomo Raffaelli. L’enquête ne donne rien. Vengeance personnelle d’un anonyme ? (Ibidem.).

Une autre fois l’affaire se dégonfle rapidement : un nommé Versel, qui se désigne comme correspondant d’anciens insurgés de la Sarthe, de la Mayenne et de la Vendée, annonce qu’ils préparent un nouvel attentat contre napoléon. Il se déclare prêt, si on lui en donne les moyens, à déjouer leurs projets. Fouché met vite à jour un coup monté avec un sieur Quilain, écrivain public, « pour soutirer quelque argent, soit à la police, soit à toute autre autorité » (Ibidem.).

Faut-il croire le général Sarrazin lorsqu’il affirme avoir voulu tuer Bonaparte après l’exécution du duc d’Enghien ? Il se serait ouvert de ce projet à Bernadotte qui l’aurait calmé et l’aurait emmené voir l’Empereur. « Je sus, huit ans plus tard, par un agent des Bourbons, déclare sarrazin, que pour lui avoir sauvé la vie en cette circonstance, Bernadotte arriva au trône de Suède à la mort de Charles XIII qui venait de l’adopter ». En réalité, Sarrazin était fou (Cf. l’article que lui consacre P. Keller dans la Revue de Paris de juillet 1964, pp.92-107 et dont nous extrayons les citations.).

Mais les fous étaient parfois dangereux. « Le 15 de ce mois (frimaire an XIII), note le préfet de police dans l’une de ses feuilles de travail à destination du ministre, au moment où Sa majesté l’Empereur a paru sur son trône au Champs de Mars, un particulier qui était sur le talus, assez près de l’Ecole militaire, a jeté son chapeau en l’air et s’est élancé à travers la troupe en criant « la liberté ou la mort ! ». Il a été arrêté à l’instant ; on a fait perquisitionner à son domicile et il a été amené ensuite à ma préfecture. Il résulte de son interrogatoire qu’il se nomme Nicolas-Jean Faure, natif de Formiat, paroisse de la Noyette, département de la Dordogne et âgé de dix-neuf ans.

Il est élève interne à l’hôpital Saint-Louis depuis sept à huit mois et il a obtenu cette place au concours. Il a déclaré qu’il voulait le renversement du gouvernement actuel et la division des pouvoirs ; qu’il espérait par ses cris électriser assez les têtes pour réunir sur le camp un assez grand nombre de militaires présents pour se porter au trône et dire à l’Empereur : « renonce à ta puissance ou tu vas périr », que son cœur cependant répugnait à ce crime, qu’il se serait contenté de faire arrêter Sa Majesté. Il a ajouté que lors du procès de Moreau, il avait été trouver son épouse et lui avait offert de se perdre lui-même pour sauver, a-t-il dit, cet ex-général et la patrie. Faure a assuré n’avoir communiqué son projet à personne. Il n’avait aucune espèce d’arme sur lui. On a trouvé dans ses papiers une lettre préparée pour son père, chirurgien à Périgueux et dans laquelle il lui annonce son projet. Il lui dit encore qu’il n’en fait part à personne, qu’il est sûr de mourir, mais que sera pour lui une mort glorieuse. Faure, ajoute Dubois, est un véritable fanatique et extrêmement dangereux. Mais vu son jeune âge et qu’il appartient à une famille estimée, je pense qu’il suffit de l’envoyer comme fou pour trois mois à Charenton d’où il sera ensuite renvoyé sous l’escorte d’un gendarme et aux frais de son père à Périgueux pour y rester sous la surveillance de l’autorité, sans pouvoir sous aucun prétexte revenir à Paris » (Arch. nat. F 3120.).

| Le général Sarrazin. Fou, traitre et bigame

Tous les généraux de l’Empire n’ont pas été des foudres de guerre. Ils n’ont même pas tous été braves et dévoués. Et pour cause, ils étaient nombreux ! parmi ceux dont l’Histoire a retenu tristement le nom, Sarrazin fut certainement l’un des pires. |

Autre cas, celui de Claude Villaume, arrêté le 2 brumaire an XII « pour s’être présenté la veille devant le chantier des Invalides et s’être élancé d’un air égaré dans une chaloupe où se trouvait S.M. l’Empereur, en lui demandant une audience. Il était alors porteur de deux pistolets. Cet homme avait la tête extraordinairement exaltée. Dans ses interrogatoires, il a constamment nié qu’il ait eu l’intention d’attenter aux jours de S.M. et il a déclaré qu’il voulait seulement demander qu’on l’employât dans une opération périlleuse et se détruire lui-même dans le cas où on lui refuserait du service ». Il sera finalement éloigné de Paris (Arch. nat. F 3123.).

Ce ne sont là que quelques cas parmi d’autres. Ils montrent une véritable psychose de l’attentat à laquelle succombent des esprits le plus souvent détraqués mais aussi la police qui finit par s’intoxiquer elle-même.

Parce qu’elle l’a prise au dépourvu et qu’elle a frappé l’opinion dans la mesure où elle atteignit des innocents, la machine infernale de la rue Saint-Nicaise à joué un rôle déterminant dans cette psychose. Elle inspire complaintes chantées au coin des rues et images naïves évoquant avec une certaine fantaisie l’explosion. Les imaginations s’exaltent. C’était une première, même si l’on avait connu déjà l’explosion de dépôts de poudre.

Le procès de Moreau que l’opinion se refusait à croire coupable, la mort mystérieuse de Pichegru, l’enlèvement et l’exécution du duc d’Enghien, la proclamation de l’Empire, autant d’événement qui créent tout à la fois une dangereuse exaltation et un climat morbide. Les attentas constituent l’envers du Sacre. On y pense, on en parle, on en invente en toute bonne foi. Il n’y a pas panique mais psychose. « Quand l’existence d’un personnage, écrit Desmarest, dans ses Quinze ans de haute police est d’un grand poids dans les intérêts et les opinions d’une époque critique, les esprits sont portés à en prévoir la fin, et à s’occuper de suppositions et de calculs sur ce qu’elle entrainerait. Amis et ennemis en envisagent les chances ; les pressentiments, les pronostics, les prédictions abondent, les rêves mêmes ont leur secrète influence. Les uns, soit timidité naturelle, soit manie de voir tout en noir, prenant l’alarme à tout hasard et vous étourdissent d’avertissements absurdes sur des dangers imaginaires ; les autres exhalent leur rage impuissante par des vœux ou des provocations sinistres, mais occultes, par des placards menaçants, des lettres anonymes. Parmi ces préoccupations, et de ces préoccupations mêmes, naissent des idées de crime… (Quinze ans de haute police (Ed. Savine), p.17.). »

Et c’est la publicité qui leur est faite par les enquêtes, les articles de presse et les procès qui excite de nouveaux projets, suscite de nouveaux assassins, tous ne passant pas toutefois à l’action. A partir de 1806, la police choisit le silence. Plusieurs tentatives resteront ignorées de l’opinion. On en trouve aucun écho. La justice n’est pas saisie. Le ministre choisit l’internement discret à Charenton (ce sera le cas de Faure) ou l’éloignement de Paris (solution proposée pour Villaume).

Dès lors les traces se font rares, même dans les archives de la police, entre 1806 et 1810. On peut aussi supposer que l’affermissement de l’Empire a découragé les projets homicides.

Tyrannicide et sentiment national

L’extension de l’Empire par la conquête a contribué à réveiller en Europe un sentiment national que le cosmopolitisme des Lumières avait cru pouvoir éteindre à jamais. Le tyrannicide prend alors une nouvelle signification : il est l’acte qui assure la libération d’un peuple asservi par un tyran étrange.

C’est en Italie que nait l’idée. Des « Illuminés » autour du jacobin Bossi, préparent, en 1802, un attentat dont on ne sait s’il reçut un commencement d’exécution. Un nommé Bay, qui invoquait Brutus, fut arrêté (Arch. nat. F 3831.).

Le danger parut venir d’Espagne, en 1808. Le Catéchisme espagnol, violent pamphlet distribué dans la péninsule ibérique, n’appelait pas seulement à l’insurrection, il préconisait aussi le meurtre de Napoléon. Ce fut suffisant pour inquiéter Fouché et Talleyrand qui, alors brouillés, se rapprochèrent à la fin de 1808, pour envisager les solutions au cas où un coup de poignard mettrait fin aux jours de Napoléon en Espagne.

Blessé dans sa fierté, l’Allemagne se mit sur les rangs du tyrannicide. En 1806, paraissait à Nuremberg un libelle au titre significatif, l’Allemagne dans sa profonde humiliation. L’éditeur, Palm, fut découvert et fusillé. Un cri d’indignation jaillit alors, l’opinion se retournant contre Napoléon qui, jusque-là, n’avait pas suscité d’hostilité personnelle.

| Berthois veut assassiner Bonaparte

Le conventionnel Marc-Antoine Baudot (1756-1837) légua ses Notes historiques à Edgar Quinet qui en disait : « Ce sont les seules mémoires authentique, de certaines parties de la Révolution et leur auteur était un homme d’infiniment d’esprit ». Mme Edgard Quinet en fît don à l’Etat à charge de les publier telles quelles, ce qui fut fait en 1893. De la note intitulée : « Berthois veut assassiner Bonaparte » nous extrayons ce passage :

|

L’attentat de Staps

Rapp raconte l’attentat de Staps

Extrait des Mémoires du général Rapp. |

Le 12 octobre 1809, alors que Napoléon, vainqueur de l’Autriche et établi à Schönbrunn, assiste à une parade militaire, un jeune homme essaie de s’approcher de lui. Il est arrêté ; on trouve sur lui un poignard.

L’interrogatoire que lui fait subir Napoléon est célèbre :

« – Vous avez une tête exaltée, vous ferez la perte de votre famille. Je vous accorderai la vie si vous demandez pardon du crime que vous avez voulu commettre et dont vous devez être fâché.

– Je ne veux pas de pardon. J’éprouve le plus vif regret de n’avoir pu réussir.

– Il paraît qu’un crime n’est rien pour vous.

– Vous tuer n’est pas un crime, c’est un devoir.

– Quel est ce portrait qu’on a trouvé sur vous ?

– Celui d’une jeune personne que j’aime.

– Elle sera bien affligée de votre aventure.

– Elle sera affligée de ce que je n’aie pas réussi ; elle vous abhorre autant que moi.

– Mais enfin, si je vous fais grâce, m’en saurez-vous gré ?

– Je ne vous en tuerai pas moins (É. Gachot, « Un régicide allemand, Frédéric Staps », Revue des Etudes napoléoniennes, mai 1992. On y trouve la plupart des citations qui figurent ici.). »

Cet interrogatoire laissa Napoléon songeur, nous dit Rapp dans ses Mémoires. L’Empereur devait revenir sur cet interrogatoire à Sainte-Hélène.

Bientôt connue, l’exécution de Staps fit sur la jeunesse d’outre-Rhin une impression plus profonde que la victoire de Wagram. La propagande autrichienne s’en empara, toute une littérature anti-napoléonienne l’exploita et le Romantisme s’y reconnut. « Voilà les résultats de cet illuminisme qui infecte l’Allemagne, déclarait Napoléon. Voilà de beaux principes ma foi ! Et de belles lumières ! Ce sont elles qui transformeront la jeunesse en assassins ; mais il n’y a rien contre l’Illuminisme ; on ne détruit pas une secte à coups de canon ».

[Les Éditions de l’Histoire ont réédité en 2023 l’ouvrage de Jean Tulard, Le jour où Napoléon faillit être assassiné (première parution : 1993, J.-C. Lattès)]

| Rapp, Staps et Lauer

Sur ordre de Napoléon, Rapp fera interroger Staps par le général Lauer, grand prévôt de l’armée en Autriche, qui n’en tirera aucune révélation et dut se contenter d’envoyer un rapport sur les derniers jours de Staps et son exécution, qui fut transmis à Napoléon. Jusqu’à présent, ce rapport n’a pas été retrouvé par les biographes de Jean-Baptiste Lauer (Pierron, 1993) Jean-François Duhard et Caroline Lauer. Rapp donne quelques précisions : Staps fut exécuté le 27 octobre à 7 heures du matin après avoir refusé de s’alimenter depuis le 24. Son dernier cri fut « Vive la liberté ! Vive l’Allemagne ! Mort à son tyran ! » J. J. |

La tentative de La Sahla

On ne sait rien des émules de Staps. A nouveau la police fait silence. Seul La Sahla, par l’originalité de sa tentative, à échappé à l’ombre qui entoura les autres essais de tyrannicide. Etudiant à Leipzig, il se rendit à Paris, le 16 février 1811. Son comportement suspect le fit arrêter quelques jours plus tard. Il demande à voir Bourrienne que sa famille avait connu en Allemagne et c’est par Bourrienne que l’on connait son projet.

« Je commençais à haïr Napoléon, déclare La Sahla à Bourrienne, après avoir entendu à Dresde un sermon de M. Reinhard, premier prédicateur luthérien. Dans ce sermon, prononcé avant la bataille d’Iéna, Napoléon, sans être précisément nommé, était clairement désigné et M. Reinhard le comparait à Néron.

Les maux que souffrit l’Allemagne depuis Iéna, aigrirent de plus en plus mon âme. L’ouvrage de Villers sur la prise de Lübeck y contribua encore. Etudiant à Leipzig, j’entendis parler de conscription, de la tentative de Staps (à ce nom sa figure s’anima, il avait l’air d’un illuminé), de suppression des Etats de mon pays. Je vis brûler les marchandises anglaises. Ce dernier acte de stupide tyrannie m’affecta surtout violemment. Lorsque je vis le commerce anéanti, toutes les boutiques fermées, la désolation dans toutes la classes de citoyens, le désespoir partout, je résolus de tuer Napoléon, auteur de tous ces maux. Je ne devais partir de Leipzig que six semaines plus tard que je l’ai fait, mais je réfléchis que si j’exécutais mon projet avant les couches de l’Impératrice, la réussite en serait plus infaillible, attendu que si l’Impératrice donnait un fils à Napoléon, les Français seraient probablement plus attaché à sa dynastie… Je hâtai donc mon départ, je m’exerçai au tir au pistolet et j’y devins très fort. Je me fis catholique parce que le Pape ayant excommunié Napoléon, le tuer devenait un acte méritoire aux yeux de Dieu et parce que je savais qu’ne me faisant catholique, je trouverais en général plus de secours (Mémoires de Bourienne (Ed. D. Lacroix), t. IV, p.502.). »

Bourrienne conseilla d’étouffer l’affaire. Par décision administrative La Sahla fut interné au donjon de Vincennes.

« La jeunesse allemande, écrit Bourrienne, en lisant dans les détails de ce procès, s’il avait lieu, les raisonnements de La Sahla, les principes qu’il proclamait, pourrait s’exaspérer et envoyer bientôt un nouvel assassin ; il était sage de cacher avec soin des tentatives isolées comme celle-ci et d’assoupir les actes de fanatisme que souvent la publicité suscite et encourage. L’Empereur a depuis reconnu la prudence de la conduite que l’on avait tenue à l’égard de La Sahla, lorsqu’il dit à Sainte-Hélène, en parlant des conspirations qui ont menacé sa vie : j’ai soigneusement caché toutes celles que j’i pu. Celle-ci était certainement du nombre de celles qu’il se félicitait de ne pas avoir ébruitées (Ibidem, p.507.). »

Libéré en 1814 par les Alliés, La Sahla revint à Paris lors des Cent-Jours. Avait-il pour mission de faire sauter l’Empereur à l’aide d’une poudre fulminante de son invention ? On ne sait. Arrêté une seconde fois, il fut à nouveau délivré par les vainqueurs de Napoléon.

La fin de l’Empire

Les premiers craquements de l’Empire voient renaître en France les projets d’assassinat de Napoléon.

Savary, nouveau ministre de la police s’en inquiète auprès de Duroc, en 1810, liant curieusement l’un des projets à la réforme des monnaies qui venait d’être entreprise et avait créé une certaine agitation ». Il est un anonyme de Rouen qui excite mon attention. Il paraît être un homme qui annonce une certaine éducation : il fait une comparaison entre Henri IV et Louis XV qui ont été assassinés (sic) et qui, selon lui, ne l’avaient pas autant mérité que l’Empereur. Il ajoute qu’ils sont douze, qu’ils ont passé un acte entre eux et qu’ils ont tiré au sort qui aura le premier la gloire de cet assassinat. Il dit que le sort l’ayant favorisé, il a deux pistolets, l’un pour l’Empereur, l’autre pour lui. Dans le cas où il ne réussirait pas, ses associés lui succèderont jusqu’à ce qu’enfin ils aient atteint leur but, mais ils ne cherchent à réaliser leur projet qu’autant que, d’ici à un mois, S.M. n’aurait pas rapporté son décret sur les monnaies » (Reproduit dans la Nouvelle revue rétrospective, 1898, p.356.).

On laissera de côté ici l’affaire Malet puisque le complot supposait Napoléon déjà mort. En 1813-1814, alors que la défaite se précise et qu’il semble nécessaire de traiter avec l’Europe, Napoléon apparaît comme l’obstacle à toute négociation. Il faut donc l’abattre.

Le complot des gardes d’honneur

L’un des complots les plus spectaculaire est celui des gardes d’honneur, instituées en avril 1813 pour attirer dans leurs rangs les représentants des familles de notables.

À Tours, l’un des corps se recrutait parmi la jeunesse vendéenne.

« Il s’y était formé, écrit Desmarest, une association qui se fixa à une idée principale, la perte de l’Empereur. Par le titre de gardes d’honneur, ils supposaient qu’ils feraient un jour son escorte et il était comme arrêté entre eux, qu’une fois en campagne, dans quelque marche ou rencontre à l’écart, on saisirait l’occasion la plus favorable pour l’enlever, c’était l’expression des plus scrupuleux… » (Desmaret, op. cit. p. 262.).

Des imprudences finirent par alerter la police. Savary fit convoquer l’un des gardes et, l’ayant intimidé, recueillit ses aveux : « Nous sommes dix-huit qui avons juré la mort de l’Empereur ; nous comptons sur 5 à 6000 hommes dans la Vendée qui n’attend que le moment pour s’insurger ; Moreau n’est pas mort ; il prépare en Angleterre un débarquement de 30 000 prisonniers de guerre sur les côtes de France. Les gardes d’honneur passeront à l’ennemi et leur exemple entraînera d’autres corps sous les drapeaux de Moreau ».

On voit que la conjuration était l’œuvre de têtes trop exaltées et imprégnées déjà d’un romantisme puéril. L’un des conspirateurs révéla comment s’était noué le complot, le jour de la Saint-Louis, lors d’un souper de dix-sept personnes.

« On y porta, raconte-t-il, à la santé de Louis VIII, ensuite on but à la mémoire de l’ancien commandant vendéen Charrette. Peu après Nétumières fit un discours violent de cinq a six minutes, dont la conclusion fut de s’engager par serment à procurer la mort de l’Empereur, en disant tous : je le jure. Je ne vous dirai pas que, dans le nombre, il n’y en ait point qui on dit ces mots entre leurs dents et d’une manière peu claire, mais enfin, tous les verres ont été choqués à la mort de l’Empereur, c’est la vérité… ».

Napoléon ne prit pas le complot à la légère :

« Le ministre choisira les deux plus coupables que l’on traduira devant une commission militaire et que l’on fera fusiller. Les autres seront placés isolément dans différentes prisons et de manière à ne pouvoir s’échapper. On mettra sur leur écrou la cause de la détention. On ne les relâchera que deux ans après la paix générale (Arch. nat. F 6597.). »

Savary désigna Nétumières et Charrette mais recommanda de « suspendre, en raison des circonstances, leur mise en jugement ». Des gardes d’honneur on monte dans la hiérarchie. Toujours dans ses Quinze ans de haute police, Desmarest nous révèle qu’en 1814, « vers la fin de la campagne sous Paris, plusieurs officiers mus sans doute par des impressions plus décisives reçues de cette capitale effrayée, se fixèrent l’idée de faire disparaître l’Empereur. C’était le mot ; et en effet, il s’agissait de le frapper au fond de quelque défilé ou d’un bois écarté, de creuser eux-mêmes un trou et d’y ensevelir son corps sans qu’on pût en découvrir la moindre trace… mais comme on redoutait le ressentiment et les recherches de la Garde Impériale, on jugea à propos de s’ouvrir à son chef, le duc de Dantzig qui répondit : « Un moment, messieurs, je commande ici, et je vous préviens que je le défends ou je le venge ». Le lendemain, nouveau messager ; c’est un général de brigade qui en fut chargé.

« Ceci est trop fort, reprit le maréchal ; puisque vous persistez je vais prévenir l’Empereur. Ainsi renoncez ou je parle ». L’envoyé demanda vingt-quatre heures pour la réponse. Le croira-t-on ? Elle fut que l’on consentit à ce qu’il fit part à Napoléon de la résolution prise contre lui ; que même on l’y engageait expressément dans l’espoir que cet esprit jusque-là inflexible en serait peut-être ébranlé. Mains Napoléon, sans paraître ni surpris ni ému, fit au maréchal sa réponse ordinaire : « Je sais que j’ai affaire à des fous ». Cependant il dut mander près de lui le général de brigade, porteur de paroles ; mais je n’ai rien su de cet entretien ; j’ignore aussi le nom du général (Desmaret, op. cit. p. 267.). »

Les civils aussi…

Gagnés par l’inquiétude, les civils complotent à leur tour la mort de napoléon.

On prête à Fouché ce mot : « Il n’y a qu’un moyen de nous sauver c’est de tuer l’Empereur sur-le-champ (Mémoires de Savary, t.VI, p.364.) ».

Point de vue partagé par Talleyrand : « On parlait aujourd’hui d’une conspiration conte l’Empereur et l’on nommait des généraux parmi les conjurés, tout cela vaguement. L’Empereur mort, la régence satisferait tout le monde parce qu’on nommerait un conseil qui plairait à toutes les opinions… (Reproduit dans la Revue d’histoire diplomatique (1887).). »

« L’Empereur mort… ». L’idée séduit. Pourquoi ne pas hâter cette mort. Dalberg, un confident de Talleyrand s’en ouvre au préfet de police Pasquier :

« Il m’expliqua, raconte celui-ci, qu’un certain nombre d’individus déterminés et conduits par un vigoureux b… – je prends ses propres termes – revêtiraient des uniformes de chasseurs de la Garde qu’on avait dans les magasins de l’Ecole militaire, et que ce soit avant, soit pendant l’action, ils s’approcheraient de napoléon à l’aide de ce déguisement et en délivreraient la France (Mémoires du chancelier Pasquier, t.II, p.286.). »

Le vigoureux b… c’est le marquis de Maubreuil, un aventurier qui avait servi dans l’armée de Vendée et fut écuyer de Jérôme, roi de Westphalie.

Convoqué par Roux-Laborie, secrétaire général adjoint du gouvernement provisoire et homme de confiance de Talleyrand, Maubreuil se voit confier en ce début d’avril la mission d’assassiner Napoléon qui est alors à Fontainebleau. Il raconte lui-même cette entrevue :

« – Vous êtes un homme d’un grand courage, lui déclare Roux-Laborie, vous avez une grande ambition, elle sera satisfaite par-delà vos désirs ; si vous réussissez, tous les biens, toutes les dignités vous attendent. On vous donnera deux cent mille livres de rente, on vous fera duc, lieutenant-général et gouverneur d’une province, mais ne vous dissimulez pas un grand danger à courir. Pouvez-vous d’ici à demain au soir cinq heures, vous assurer de cent hommes déterminés ? Voici ce qu’il faut faire : vous irez au quartier général du prince Schwartzenberg ; on vous donnera argent, chevaux, tout ce que vous demanderez.

– Que voulez-vous, demanda Maubreuil.

– Mais enfin, mon ami, il s’agit de nous débarrasser de l’Empereur. Lui mort, la France, l’armée, tout est à nous. Allons est-ce que vous manqueriez de courage et de résolution ?

– Voyons, Parlez.

– Il s’agit d’un assassinat, répondit Maubreuil, je ne puis convenir.

Laborie l’interrompt : Tout cela vous regarde ; faites comme vous voudrez ; débarrassez-vous-en ; mais dépêchez-vous ; rendez-vous au quartier général. Il doit y avoir une grande bataille ; que ce soit avant, pendant ou après, peu importe. Tout ce qu’il nous faut c’est d’en être débarrassé.

– Tout cela est pourtant très différent, dit alors Maubreuil. Je ne veux point commettre d’assassinat et j’appelle assassinat un coup de fusil tiré sur une grande route par un homme caché, un coup de poignard donné par les Clément et les Ravaillac… Jamais mon cher, jamais je ne jouerai un pareil rôle… Ce n’est d’ailleurs pas à un homme comme moi qu’il peut convenir. Pour ce qui est d’aller droit à lui avec un escadron ou une compagnie dans une bataille à mes risques et périls, sans détour, ni déguisement, je suis votre homme… Fondre sur son quartier général ou son escorte à mains armée, tous les officiers peuvent le faire un jour de combat. Cette action ne peut être mal jugée.

– Eh bien, reprit Laborie, oui, vous avez raison. Ce moyen-là est bien. C’est à vous de voir la manière dont vous voulez vous y prendre. J’ai dit au Prince que vous étiez le seul homme. Voyons, que vous faut-il ?

– Les hommes que je choisirai seront revêtus de l’uniforme de la Garde. Cent sont beaucoup trop. Je n’en veux que douze dont je sois sûr. Il faut que vous me donniez la faculté d’avancer de deux ou trois gardes ceux qui serviront bien. Il faut des récompenses pécuniaires dans la même proportion… (Nous reproduisons ici la première rédaction du rapport « destiné à S.A.S. l’archichancelier et qui doit servir de base au réquisitoire définitif de M. Courtin, procureur impérial » (arch. Préfecture de police Aa 322, n°1), version un peu différente dans M. Garçon, La tumultueuse existence de Maubreuil, marquis d’Orvault (1954).). »

L’affaire conclue, Maubreuil prépare l’expédition. Décidé le 3 avril, le projet est abandonné le 6 : Napoléon vient d’abdiquer.

La carrière de Maubreuil ne s’arrête pas là. Chargé, à titre de compensation d’aller chercher des caisses d’or égarées lors d’un transfert, il arrête les bagages de l’ex-reine de Westphalie et les ramène à Paris non sans avoir prélevé sa part. Emprisonné, il s’évade. Rendant Talleyrand responsable de ses malheurs, il le soufflette publiquement en 1827.

Discutée à l’époque, la réalité de ses déclarations relatives à l’assassinat de l’Empereur est aujourd’hui en partie admise. Selon les souvenirs du comte de Montgaillard, on aurait arrêté à Douai un individu soupçonné et bientôt convaincu d’avoir été chargé par les agents du comte d’Artois d’assassiner l’usurpateur (Souvenirs du comte de Montgaillard, p. 264.).

Jusqu’au dernier jour

Les projets d’attentat contre Napoléon ne cessent pas pour autant. La rumeur voulut qu’alors que l’Empereur était à l’île d’Elbe, le chevalier de Bruslart ait été nommé gouverneur militaire de la Corse pour y préparer un assassinat de Napoléon. Celui-ci affirmait avoir trouvé à son retour, dans les papiers du comte d’Artois, la preuve formelle de ce projet criminel. En tout cas l’ancien chouan avait publiquement fait savoir, sous le Consulat, après la mort de l’un de ses compagnons, qu’il ferait périr Bonaparte de sa propre main. Y songeait-il encore en 1814 ? En tout cas « les projets qui lui étaient prêtés faisaient régner à l’île d’Elbe une telle psychose que le moindre suspect prenait figure d’assassin virtuel. Pons de l’hérault décrit complaisamment de fausses alertes qui, sur la foi de dénonciations donnèrent lieu aux soupçons les plus fantaisistes » (G. Godlewski, Trois cent jours d’exil, p. 100.). D’autant qu’il fallait aussi compter avec le nouveau consul de France à Livourne, Mariotti, qui préconisait dans sa correspondance avec Talleyrand, un « enlèvement » de l’Empereur déchu.

Et de retour à Paris, en mars 815, Napoléon doit encore faire face aux menaces d’attentat. De nombreux renseignements venus des départements annonçaient que des gens partaient pour Paris dans le but de tuer Napoléon. D’Abbeville, le général Blanmont écrivait à Davout, au début d’avril : « Des conspirateurs sont partis d’ici pour assassiner l’Empereur ». C’est Saulnier qui écrit d’Angers à Savary, le 4 avril : « Une vielle Vendéenne, nommée la Langevin, vient de se rendre à paris pour tuer l’Empereur. Le monstre en est bien capable ». Voici ce que signale à Davout, le 8 avril, le général Laplane : « Un sieur Jaffard est parti pour Paris pour tuer l’Empereur (Arch. Nat. F3774. Montgaillard affirme dans ses souvenirs que la duchesse de Berry avait envoyé en mars 1815 un sieur B… pour assassiner l’Empereur. Il aurait été arrêté à Auxerre.) ». On se croirait revenu au début du Consulat. Tuer l’Empereur.

À Sainte-Hélène, sera-t-il victime du pison versé par la main criminelle de… Montholon ? On l’a affirmé mais sans apporter une preuve convaincante.

Ainsi la vie de Napoléon aura-t-elle été plus exposée dans la grisaille de la vie quotidienne que les champs de bataille. Depuis une tentative en Corse, le 27 avril 1793, lorsqu’il s’opposait à Paoli, les projets d’assassinat dirigés contre lui n’auront pas manqué. Pour beaucoup, il est vrai, il s’agissait de propos imprudents, de rêves à voix haute, d’idées absurdes, le tout souvent grossi par la police.

Une seule tentative a été bien près de réussir : l’explosion de la machine infernale. Il s’en est fallu d’une poignée de secondes. On ne sait ce qu’aurait fait Cadoudal lors de la grande conspiration de l’an XII : il n’eut pas le temps de préparer « l’enlèvement » du Premier Consul sur la route de Malmaison, projet avoué lors de ses interrogatoires. Reste que l’attentat qui fit la plus forte impression sur Napoléon fut celui de Staps. Le sang-froid du meurtrier, le potentiel de haine qu’il portait en lui laissèrent Napoléon songeur. Il put, ce jour-là, mesurer directement la fragilité de son pouvoir, un pouvoir qui ne reposait que sur lui. Les assassins ne se sont jamais trompés. Au-delà de l’homme, c’est le régime qu’ils entendaient frapper.