Depuis le début de l’année 1804, la marche à l’Empire s’était accélérée. Auréolé de ses succès et déjà Consul à vie depuis 1802, Bonaparte s’était découvert : il était prêt à accepter la couronne que réclamait en vain pour lui une partie de son entourage depuis que sa politique avait ramené la paix extérieure, la concorde religieuse et la fin de la guerre civile dans l’Ouest. Depuis le mois de mai 1803, après moins d’un an de trêve, l’Angleterre avait repris la lutte contre les « jacobins de Paris » (thèse officielle) et la prépondérance française en Europe (fond du problème). Le jeune chef de l’État en avait profité pour resserrer son pouvoir, laissant ses généraux et les « monarchistes sans roi » lancer des ballons d’essai sur l’évolution du régime. Il ne restait plus qu’à obtenir l’assentiment parlementaire. Mais c’est ici que la mécanique bloquait. Les anciens révolutionnaires avancés, souvent régicides repentis tels le sénateur Joseph Fouché, ne voulaient pas entendre parler d’ « Empire » (puisqu’il était hors de question de rétablir une royauté) et de souverain héréditaire.

La grande conspiration Cadoudal-Pichegru

On en était là lorsque la police, dirigée depuis la disgrâce de Fouché (septembre 1802) par le ministre de la Justice Regnier, découvrit qu’un vaste complot s’ourdissait dans les ruelles et les caves parisiennes, fomenté par le terrible Georges Cadoudal, général de l’armée catholique et royale, avec les encouragements du comte d’Artois (le futur Charles X) et du gouvernement britannique, qui avait repris le financement des activités royalistes. C’est par le plus grand des hasards que l’on avait mis la main au collet de quelques comparses. On les avait convaincus d’en dire plus, au besoin en leur serrant les pouces dans des chiens de pistolet. On fut donc ébahi d’apprendre que celui que l’on n’appelait que « Georges » vivait depuis des mois au cœur de la capitale, entouré de complices dont le moindre n’était pas le général « traître » Pichegru, héros de la Révolution passé à la contre-Révolution. Leur but était d’accomplir ce qu’ils appelaient « le coup essentiel », officiellement l’enlèvement, plus probablement l’assassinat de Bonaparte sur la route de Malmaison, son havre familial en dehors de Paris.

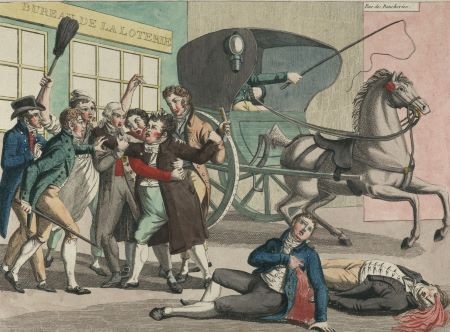

Une véritable chasse à l’homme débuta, avec son lot de surveillances, de courriers violés, de filatures et d’interrogatoires appuyés. Un domestique de Cadoudal, Picot, fut pris le premier. Il finit par parler, ce qui permit l’arrestation d’autres complices. Il ressortit de l’enquête que Georges et Pichegru avaient tenté d’entraîner dans leur conspiration le général Moreau, celui que l’on a abusivement surnommé depuis le « rival républicain » de Bonaparte. Pour être « rival », il eût fallu qu’il eût les mêmes capacités que le Premier Consul. Quant à son républicanisme, il ne le plaça jamais au-dessus de son ambition personnelle. Il fut arrêté le 15 février 1804, ce qui émut beaucoup dans le milieu des authentiques partisans de la République. On sentit même le peuple des faubourgs frémir et critiquer ce régime qui s’en prenait à ceux que l’on croyait vrais patriotes. Il fallait absolument interpeller les autres protagonistes pour prouver que Moreau s’était indirectement entendu avec Londres. Paris fut mis en état de siège et, quelques bavardages de mouchards plus tard, le 28 février, Pichegru fut appréhendé sans dommages. Il n’en fut pas de même le 9 mars lorsque Cadoudal tomba dans un guet-apens policier. Il se défendit, tua un inspecteur et en blessa grièvement un autre. Lorsqu’on lui reprochera d’avoir occis un père de famille, il répondra en substance que, la prochaine fois, on n’aurait qu’à lui envoyer des célibataires.

Comme on l’imagine, petits et gros poissons furent immédiatement interrogés, cette fois sans torture. Parce qu’il avait de l’honneur, Cadoudal ne rechigna pas à donner des détails : il était encore loin de passer à l’action lorsqu’on l’avait menotté puisqu’il attendait qu’un « prince français » fût arrivé à Paris ; c’est à lui qu’il devait remettre le pouvoir après l’élimination de Bonaparte.

Quel prince ?

Ceux qui ont voulu dédouaner Napoléon de la suite de l’histoire ont toujours prétendu que l’on s’était « creusé la tête » (Savary) pour deviner de qui Cadoudal avait voulu parler. Les mêmes prétendent que c’est Talleyrand qui aurait alors soufflé le nom du duc d’Enghien dont il fit par là même découvrir l’existence au Premier Consul. La vérité est probablement autre. Nul ne doutait en effet que le mystérieux prince était le comte d’Artois. Et à Sainte-Hélène, on l’a dit, c’est bien lui qu’accusa l’empereur mourant. Il le savait depuis longtemps le chef des forces armées, y compris clandestines, de la contre-Révolution. Il l’était désormais d’autant mieux que, depuis la rupture de la paix d’Amiens, la bourse d’Albion s’était rouverte et que le temps des opérations était revenu. Nous savons, nous, qu’il ressemblait bien à Artois de promettre sa venue… sans avoir l’intention de quitter son exil britannique tant qu’il courrait le moindre risque. Il n’avait jamais agi autrement, et notamment pas lors de la sanglante expédition de ses partisans à Quiberon, à l’été 1795 [1]. Ceci explique qu’après plusieurs mois à Paris, de cachette en cachette, Georges et ses complices, comme sœur Anne, n’avaient rien vu venir. Ils auraient sans doute pu attendre encore longtemps.

Quant à la « découverte » du duc d’Enghien, elle ne résiste pas mieux à l’analyse. Alors âgé de 32 ans, le petit-fils du prince de Condé n’était pas n’importe qui dans les milieux royalistes, par sa filiation, certes, mais aussi par son engagement dans la lutte contre la Révolution. Émigré dès 1789, il avait combattu dans l’ « armée de Condé », commandée par son grand-père, et avait participé à l’invasion de la France en 1792. À la dissolution de cette troupe bigarrée, il s’était retiré en Allemagne et résidait désormais en pays de Bade, coulant des jours pas seulement tranquilles auprès de Charlotte de Rohan, nièce du principal acteur de l’affaire du Collier. Il ne vivait pas cependant que d’amour et d’eau fraîche. Ne renonçant pas à ses idéaux et toujours prêt à tirer le sabre, il attendait simplement le signal de l’offensive générale, sa correspondance l’atteste sans contestation possible.

Parlant du Premier Consul, il avait ainsi écrit dans une lettre interceptée par la police : « Son sceptre est de fer pour ses concitoyens ; on l’a mis là, on ne l’en ôtera que mort ». Le moins qu’on puisse écrire est que le duc faisait partie des ennemis actifs de la République. Il n’avait rien d’un innocent dont le destin allait être injustement brisé. Dans le sérail gouvernemental, il était donc loin d’être un inconnu et on trouve même fréquemment son nom dans les bulletins de police remis quotidiennement à Bonaparte. On l’y présentait parfois comme un des jeunes loups du royalisme, voire le chef de file d’une troisième voie (après la branche aînée et les Orléans) pour une restauration avec changement de branche dynastique. Le chef de l’État connaissait trop bien les configurations politiques, les hommes qui les animaient et les généalogies de son temps pour avoir été surpris que ce prince soit aussi actif et, surtout, imprudent puisqu’il séjournait à quelques kilomètres de la frontière française.

Tous les témoins ont attesté que Bonaparte était alors dans une colère noire contre les conspirateurs, furieux qu’on veuille attenter à ses jours mais aussi, n’en doutons pas, de se voir dénier toute légitimité au point qu’on veuille le tuer « comme un chien » (sic). Il n’y avait pas besoin qu’il fût corse pour préparer une cinglante réponse. Il le dira plus tard à Caulaincourt dans la voiture les ramenant de Russie : « Le sang appelle le sang ! » C’est exactement ce qui se passa.

L’aile agissante des « assassins » étant hors d’état de nuire, il fallait désormais décapiter la conspiration. Et comme Artois était hors d’atteinte, la décapitation sera symbolique, non dans l’acte mais par la victime choisie. Le duc d’Enghien fut désigné sans trembler pour supporter les représailles. Que Talleyrand y ait poussé ne change rien à l’affaire. C’est bien Bonaparte qui décida (et qui d’autre que lui aurait pu décider ?). Son dossier n’était au demeurant pas vide : le duc complotait avec les ennemis de la République et se tenait prêt, écrivait-il, à se joindre aux premières troupes qui envahiraient la France. Décidément, il ne voulait pas que du bien au gouvernement de la France et à son chef.

Un seul point restait incertain : on ne pouvait pas prouver le moindre lien entre lui et Cadoudal. Pour en avoir tout de même le cœur net, on envoya un gendarme-espion rôder autour de la maison qu’il occupait à Ettenheim. Ce gendarme s’appelait Lamothe. Il s’aboucha avec le maître de poste pour étoffer son rapport. C’est peu dire qu’il fit sensation : non content de se préparer à reprendre les armes, Enghien accueillait chez lui de notoires contre-révolutionnaires tels Dumouriez, passé à l’ennemi en 1792, le maître-espion britannique Spencer Smith et une redoutable réunion d’émigrés belliqueux. Cette fois, son compte était bon. Les dragons du général Ordener quittèrent Paris pour la frontière badoise avec ordre de se saisir de toute la bande, tandis que l’aide de camp Caulaincourt s’en allait expliquer à la cour de Bade les raisons de cette violation de frontière.

On saura plus tard (et l’anecdote est vraie) que le pandore s’était laissé abuser par l’accent local : Dumouriez était un dénommé « Thumery » et Spencer Smith un certain « Schmitt », patronyme très fréquent dans cette germanique contrée. Mais au fond, peu importe : l’objectif était bien le duc d’Enghien et la capture des autres n’aurait été qu’un bénéfice collatéral.

L’exécution

Il était une heure du matin, le 21 mars 1804, lorsqu’on introduisit dans une des salles du donjon du château de Vincennes, Louis-Antoine duc d’Enghien, fils du duc de Bourbon-Condé et petit-fils du huitième prince de Condé [2]. Non loin de l’endroit où, dit-on, son lointain ancêtre Saint Louis rendait la justice, c’est face à sept juges d’une commission militaire qu’on le traduisait. Cette justice-là n’était ni bienveillante ni parée d’aucune procédure contradictoire. Elle servait avant tout à justifier l’envoi ad patres des « brigands », nom juridique des comploteurs de tous poils.

Six jours plus tôt, la maison d’Ettenheim avait été encerclée par des soldats français et on s’était saisi du prince sans difficultés. On avait à peine été déçu de ne pas se saisir aussi de Dumouriez et Smith. D’Enghien avait été immédiatement transféré à Strasbourg puis, en simple voiture légèrement escortée, vers les portes de la capitale. Il était arrivé à Vincennes en fin d’après-midi du 20 mars et avait été immédiatement interrogé. Tous les procès-verbaux sont soigneusement conservés aux Archives nationales et montrent que pour expéditive qu’ait été la procédure, elle ne fut pas sans formes. L’accusé n’avait rien avoué concernant la conspiration Cadoudal, et pour cause. En revanche, il n’avait pas caché son opposition au régime républicain et son souhait de voir son « cousin » Provence (le futur Louis XVIII) s’asseoir sur le trône. Puis, il avait demandé à rencontrer le Premier Consul, d’homme à homme, presque de soldat à soldat, pour s’expliquer et dissiper le malentendu qui, il le sentait, était en train prendre corps. On l’avait assuré qu’un messager partait sur le champ vers le palais du gouvernement. En attendant, il était confronté à ces sept officiers, présidés par le commandant des grenadiers de la Garde des consuls, le général Hulin.

À la lueur des chandelles, on l’interrogea encore. Il se défendit à sa façon, prenant de haut les accusations dont on s’obstinait à l’accabler. « Oui , j’ai fait la guerre au gouvernement républicain afin de soutenir les droits de ma famille et de mon rang et je suis prêt à la faire encore. J’ai même, dans ce but, effectué une démarche auprès du gouvernement de Sa Majesté britannique pour prendre du service dans son armée à l’occasion de la nouvelle guerre. Ma naissance, mes opinions me rendent à jamais l’ennemi de votre gouvernement », finit-il par dire, un peu agacé qu’on lui reposât des questions déjà posées. Et lorsqu’on lui demanda s’il avait été payé par l’Angleterre : « Je le suis encore, et je reçois de cette puissance cent cinquante guinées par mois ». Ceci étant reconnu, il nia avoir voulu attenter à la vie du Premier Consul : « Me croire capable de complot et d’assassinat est me faire insulte. Une pareille manière d’agir est tellement contraire à mon rang et à ma naissance que je m’étonne que vous ayez pu m’en croire capable. Non seulement je n’ai été mêlé en rien au complot que l’on prétend avoir été ourdi contre le général Bonaparte, mais j’ai été tenu dans l’ignorance la plus absolue à son sujet et je n’en connais ni les auteurs ni le but ».

Il n’y eut pas de débat, pas d’avocat, pas de plaidoirie. Le tribunal se retira pour délibérer. Le rapporteur, le major de la gendarmerie d’élite de la garde consulaire Dautancourt, conclut à la culpabilité. Bien qu’ils débattirent assez vivement, les juges savaient ce qui leur restait à faire. Et s’ils hésitaient trop, la présence permanente dans la salle d’audience du général Savary, aide de camp et « séide » de Bonaparte, rappelait à chacun la raison de sa présence dans la commission militaire [3]. Contrairement à ce qu’on a dit, il n’eut pas besoin d’arracher la plume des mains de Hulin une fois le jugement signé en lui disant : « Votre affaire est finie. Le reste me regarde ». Car le scénario de la dernière nuit du duc d’Enghien était déjà écrit. Le gouverneur militaire de Paris, Murat, avait fait boucler la zone, le commandant du château, Harel, avait doublé les gardes. Surtout, en début de soirée, on avait commencé les préparatifs de l’exécution. Une fosse avait été creusée dans les fossés [4] et un peloton de seize gendarmes avait été consigné. Une heure après sa présentation devant la commission, d’Enghien fut donc condamné à mort. Sans doute crut-il avoir le temps d’écrire à Bonaparte et d’obtenir enfin son rendez-vous. Il n’en était pas question. Sa dernière lettre fut pour sa bien-aimée Charlotte.

Le voici qui descend vers les fossés, suivi de son chien dont, bizarrement, on n’a pas jugé utile de le séparer à Ettenheim. La porte s’ouvre. Il frémit à la vue des gendarmes et entend la lecture du jugement. Il demande des ciseaux, coupe une mèche de ses cheveux, la place, ainsi que son anneau dans la lettre qu’il vient d’écrire. Il demande un prêtre. Il n’y en a pas. Alors, il s’agenouille pour recommander son âme à Dieu. Une voix (peut-être celle de Savary) s’élève : « Pas de capucinades ! » La seule réaction du condamné qui se relève sera : « Qu’il est affreux de mourir ainsi de la main de Français ». On éloigne le chien et on place le condamné face aux fusils. Il refuse le bandeau. Encore la voix : « Commandez le feu ! » Le commandant du peloton retire son bicorne. C’est le signe convenu. La salve. Le dernier des Condés s’écroule. Il est prestement enterré sur les lieux de l’exécution où il restera jusqu’à la Restauration [5].

Réactions

Selon leurs mémoires et leurs témoignages, tous les acteurs du drame furent frappés de stupeur devant la rapidité des événements. Murat, un des organisateurs de cette folle soirée, prétendra avoir éclaté en sanglots à l’annonce de la mort du duc. Hulin et les autres membres de la commission ne cesseront de charger Savary du crime… mais évidemment après la chute de l’Empire. Talleyrand, très tôt accusé d’avoir forcé la main de son maître, niera toute implication et ira même jusqu’à affirmer qu’il avait tenté d’éviter le pire. « C’est plus qu’un crime, c’est une faute », aurait murmuré Fouché, à moins que ça ne soit Boulay de La Meurthe.

Parmi toutes ces déclarations à la Ponce Pilate, la plus drôle et invraisemblable est celle du conseiller d’État Réal. Doué pour les affaires de police, celui-ci avait été chargé de l’enquête sur la conspiration de Georges et ses suites. Il était donc un homme-clé de toute l’affaire, nuit de Vincennes comprise puisque Enghien avait été décrété complice. À la Restauration, il chercha évidemment à se dédouaner et invoqua… son sommeil de plomb. Si on en croit ses dires, pendant que l’on rebouchait la fosse de Vincennes, Savary avait pris la route de Malmaison. Au même moment, Réal, lui, prenait le chemin inverse, de Paris à Vincennes. Les deux hommes se seraient croisés, le conseiller d’État informant le général qu’il avait encore des questions à poser à l’accusé. Il apprit qu’il était trop tard et, sans demander son reste, rebroussa chemin.

On peut s’étonner que le responsable de l’enquête ait été si mal informé de ce qui se tramait autour du prétendu principal co-auteur de la tentative de crime sur la personne du chef de l’État. Et, en effet, on s’en étonna. C’est alors que Réal avança son argument décisif : il avait tardé à se rendre à Vincennes parce que, harassé par sa tâche des jours précédents, il s’était mis au lit avec défense de le réveiller, consigne scrupuleusement respectée par ses valets, si bien que ce n’était qu’une fois sorti des bras de Morphée qu’il avait appris qu’Enghien était arrivé à Vincennes, qu’on était en plein jugement et qu’il prétendait avoir des déclarations complémentaires à faire. Ainsi, le conseiller Réal s’était couché en fin d’après-midi et avait dormi au bas mot jusqu’à deux ou trois heures du matin, alors même qu’il ne pouvait ignorer que le duc arriverait bientôt à destination. Piètre grand policier que cet homme qui, pourtant, sera bientôt nommé chef du 1er arrondissement de police (Nord et Ouest de la France). De quoi mettre en doute son témoignage. S’il s’était mis lui-même hors-jeu d’une affaire aussi sensible, on ne voit pas pourquoi Napoléon lui aurait en effet conservé sa confiance.

Sur le coup, pourtant, l’annonce de la mort d’un duc peu connu du grand public avait peu remué les esprits de l’opinion et des élites. On imprima d’ailleurs rapidement les documents du « procès » qui, selon la police, furent diffusés à 50 000 exemplaires, publications dans les journaux comprises. Dès le 22 mars, le préfet de police Dubois informa le chef de l’État que l’événement prouvait « que le gouvernement [savait] atteindre partout ses ennemis […] et assurer partout la tranquillité ». La messe était dite et la courageuse démission de Chateaubriand de son poste à la légation du Valais (il ne poussa pas le courage jusqu’à lier son départ à l’exécution) passa totalement inaperçue.

Et Bonaparte ? Il accueillit la nouvelle de la mort du duc avec sang-froid, tandis qu’autour de lui, les femmes Beauharnais, Joséphine et sa fille Hortense, poussaient des hauts cris. La veille, son épouse avait essayé de le dissuader d’aller jusqu’au bout, preuve que l’exécution était bien programmée. Selon Mme de Rémusat, elle se serait vu opposer un : « Foutre ! De quoi vous mêlez-vous ? », qui sonne assez juste car tout Premier Consul qu’il fût, Bonaparte avait en lui du lieutenant d’artillerie. Pour sa part, il assuma toujours l’acte du 21 mars, dans ses conversations, ses écrits, son testament, avouant même au général Bertrand, à Sainte-Hélène, qu’il avait « donné l’ordre » de procéder à l’exécution. En 1804, de toute façon, il récolta les fruits d’une action pour laquelle il n’eut besoin d’aucun Machiavel pour la recommander.

Un « crime » fondateur

Dans ses mémoires, Hortense de Beauharnais affirme qu’après avoir entendu le rapport de Savary, son beau-père aurait soupiré : « C’est un crime inutile ». S’il prononça jamais une telle phrase, le crime (si l’on peut considérer que faire fusiller un comploteur avéré en est un) était loin de lui être inutile.

En mettant à mort le duc d’Enghien, il venait de rassurer sa gauche en déclarant la guerre totale aux ennemis de la Révolution. Lui aussi avait désormais sur les mains le sang d’un prince. Il entrait, par une porte secondaire, dans la famille des régicides. On avait douté de lui au moment de l’arrestation de Moreau : la salve de Vincennes prouvait la pureté de ses intentions [6]. Il redevenait le fils de la grande secousse nationale, ce qu’il prouva encore en ce 21 mars en signant l’acte de promulgation du Code civil. Le même jour, la Révolution triomphait deux fois et devenait symboliquement le « bloc » cher à Clemenceau. 1789 et 1793 ne faisaient qu’un en la personne du chef de l’État.

Quant aux contre-révolutionnaires, ils étaient prévenus : rien ne serait épargné pour leur faire la chasse et les châtier durement. La peur devait changer de camp. Tout espoir de restauration était devenu vain. Au vice-président du Sénat, Lecouteulx, Bonaparte déclara, peu de jours après les faits : « Il a fallu faire voir aux Bourbons, au cabinet de Londres et à toutes les cours d’Europe, que ceci n’est pas un jeu d’enfants. Les circonstances dans lesquelles nous nous sommes trouvés n’étaient point de nature à être traitées chevaleresquement ».

Soyons cynique. Autant que le furent les acteurs de l’affaire du duc d’Enghien. L’intérêt de l’exécution était peu contestable, dans le contexte de l’époque. C’est pourquoi on rejettera les légendes qui l’entourent : Bonaparte qui perd son sang-froid et mène une vendetta, Réal qui dort, Murat qui pleure, Joséphine qui supplie, Hulin qui s’émeut, Talleyrand qui philosophe, Savary qui devance les désirs de son maître et va trop vite. Dans les semaines suivantes, tous les verrous parlementaires sautèrent comme par miracle. Il n’y eut pas plus partisans de la proclamation de l’Empire que les régicides et les avancés, Fouché en tête. Ce fut par un de ses amis, Curée, que la première motion fut déposée devant le Tribunat, chambre basse autrefois si incommode avec les projets de Bonaparte. Puis le Sénat prit le relais et proclama pour de bon que « le gouvernement de la République [était] confié à un empereur » et que Napoléon Bonaparte était cet empereur. Le 18 mai 1804, deux mois après la nuit de Vincennes, Cambacérès se présenta au palais de Saint-Cloud et, s’adressant à celui qui n’était plus son primus inter pares consulaire, lui annonça la grande nouvelle en l’appelant Sire.

Le 25 juin 1804, Cadoudal et ses complices furent conduits à l’échafaud. Seul manquait Pichegru qui s’était suicidé dans sa cellule. En montant les marches le conduisant à la mort, Georges tira la bonne conclusion de toute cette histoire : « Nous voulions rendre à la France un roi ; nous lui avons donné un empereur ».

Thierry Lentz, directeur général de la Fondation Napoléon

Notes

[1] Le 23 juin 1795, 5 à 6 000 émigrés avaient débarqué dans le Morbihan, bientôt rejoints par plus de 15 000 Chouans, tandis que les Vendéens se mettaient en mouvement. Une deuxième vague devait débarquer près de Saint-Malo, avec le comte d’Artois à sa tête. Elle ne vint jamais, si bien que, rejetés dans la presqu’île de Quiberon, les émigrés et les Chouans furent sévèrement battus, 600 mourant au combat et 800 étant ensuite fusillés par les forces républicaines. Ils perdirent en outre 6 000 prisonniers.

[2] Le duc de Bourbon-Condé deviendra prince de Condé à la mort de son père, en 1818. Il mourra en 1830, dans des circonstances mystérieuses (on le retrouvera pendu) et sans postérité mâle. Il sera donc le neuvième et dernier porteur du prestigieux titre.

[3] Savary, plus tard duc de Rovigo, sera ministre de la Police de Napoléon de 1810 à 1814.

[4] Une petite colonne en marque encore l’emplacement, aux pieds de la tour de la Reine. On y lit sous la mention Hic cecidit (« C’est ici qu’il tomba ») le nom et les titres du supplicié, ajoutés en 2004 par la fondation de la Maison de Bourbon.

[5] Louis XVIII le fera exhumer et placer son tombeau, sculpté par Pierre Louis Deseine et achevé en1825, dans la Sainte-Chapelle du château de Vincennes.

[6] Moreau fut plus tard condamné à une peine de trois ans de détention, « comme un voleur de mouchoirs » maugréa Napoléon. Son procès donna lieu à quelques mouvements de mécontentements, les derniers avant longtemps. Le général dut s’exiler aux États-Unis. Il reviendra en Europe pour se mettre au service de la coalition antinapoléonienne et sera tué par un boulet français à Laun, en Bohême, le 2 septembre 1813. Le tsar le fera maréchal de Russie et Louis XVIII maréchal de France à titre posthume.

Bibliographie

Jean-Paul Bertaud, Le duc d’Enghien, Fayard, 2001

Thierry Lentz, Le Grand Consulat. 1799-1804, Fayard, 1999, et Pluriel, 2014

Thierry Lentz, Savary, le séide de Napoléon, Fayard, 2001

Maurice Schumann, Qui a tué le duc d’Enghien ?, Perin, 1984

Mise en ligne : 29 janvier 2024