Introduction

Jeanne-Louise-Henriette Genet fit partie, sous le nom de Madame Campan, avec Mesdames de Maintenon et de Genlis, du trio des grandes éducatrices des siècles derniers.

Dans la préface écrite pour le catalogue de l'exposition, à elle consacrée en 1972 au château de Malmaison, Gérard Hubert, son conservateur en chef, a loué en elle « l'amour des enfants, un dévouement sans faiblesse, une attention constante aux cas particuliers, la pratique de règles simples, fondées sur la connaissance de la jeunesse, beaucoup de bon sens et une belle culture ». Et d'ajouter que, de tout cela, « elle fut récompensée par le respect et la confiance, dont ses plus illustres élèves l'entourèrent jusqu'à sa fin ».

Elle naquit à Paris le 2 octobre 1752 – et non le 6, comme il est gravé par erreur sur sa tombe – et fut baptisée le lendemain en l'église Saint-Sulpice ; son père, Edme-Jacques Genet, qui vécut de 1726 à 1781, était un homme fort distingué d'esprit et de manières, qui occupait le poste de commis principal des Affaires étrangères, analogue à celui de l'actuel secrétaire général de ce ministère. Sa mère s'appelait Marie-Anne-Louise Cardon. Sa grand-mère paternelle, née Jeanne Duroc de Béard, qui était l'épouse d'un intendant du cardinal Albéroni, passait pour une bâtarde d'un Galard de Brassac de Béarn.

Elle appartenait en fait à cette bourgeoisie qui, vivant à la Cour et y recherchant les charges anoblissantes, semblait vouée au service et à l'intimité des Princes, en attendant de fournir de hauts fonctionnaires à la République puis à l'Empire.

Ayant reçu une solide instruction, parlant l'anglais et l'italien, la jeune fille devint, dès l'âge de quinze ans, la lectrice de Mesdames les filles de Louis XV et siégea dans la jolie petite bibliothèque de leur appartement, qui, au rez-de-chaussée du château de Versailles, donnait sur l'allée des Marmousets. Elle s'y lia à tel point avec Madame Louise que celle-ci lui fit donner le corsage qu'elle porta le 11 septembre 1770, lors de sa prise d'habit au carmel de Saint-Denis. C'était là un beau souvenir de son « auguste et sainte maîtresse » à qui elle fut ensuite autorisée à aller rendre visite dans sa clôture.

Jeanne-Louise-Henriette était donc déjà bien installée à la Cour, quand y arriva la nouvelle Dauphine, Marie-Antoinette d'Habsbourg-Lorraine, à qui elle fut assignée comme seconde femme de chambre, sous Madame de Missery, souvent absente, de qui elle obtint la survivance de la charge ; mais elle dut attendre seize ans, avant d'occuper officiellement, le 13 juillet 1786, la place enviée de première femme de chambre de la Reine.

Louis XV lui ayant octroyé une dot de cinq mille livres, on la maria à Pierre-Dominique François Bertholet-Campan, de trois ans son aîné, qui était maître de la garde-robe de la comtesse d'Artois et officier de la chambre de la Dauphine. C'était là le fils de Pierre-Dominique Bertholet, cousin du célèbre chimiste, qui était lui-même, maître de la garde-robe de Madame Adélaïde, avant de devenir en 1778, secrétaire et bibliothécaire de la jeune Reine, et surtout régisseur du petit théâtre sur les planches duquel elle aimait à se produire. Marie-Antoinette avait une telle confiance dans ce vieux monsieur de soixante-sept ans, que, le 6 octobre 1789, quand elle dut quitter précipitamment Versailles, elle lui confia tous ses bijoux.

Cet homme, qui avait ajouté à son patronyme le nom de la vallée de Campan dont sa famille était originaire fut effectivement anobli à la fin de 1787, avec des armes parlantes, se blasonnant ainsi : « d'azur au paon d'or posé sur une tente d'argent, accostée de deux autres tentes de même – les dites trois tentes représentant un camp – et au chef aussi d'argent, chargé de cinq boulets de sable, posés deux – trois ».

Quant à la mère du marié, elle était née Antoinette Gonet de Longeval et avait pour soeur Madame de Vareilles. Toutes deux avaient été femme de chambre de la reine Marie Leczinska.

Le mariage, malencontreusement célébré à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, le 11 mai 1774 – le lendemain de la mort de Louis XV – ne fut pas heureux. L'époux, veuf d'Amable Gentil, ancienne femme de chambre de la Dauphine, était aussi volage que dépensier. Il partit peu après ses noces faire de longs voyages à l'étranger, notamment en Italie, <?> n'en donna pas moins à sa femme le 31 octobre 1784 après dix ans de ménage, un fils prénommé Antoine-Henri-Louis qui fut baptisé, le 1er novembre, à Paris en l'église Saint-Roch.

De 1785 à 1792, les Campan habitèrent occasionnellement une maison de campagne, sise à Croissy-sur-Seine que le vieux Monsieur Campan avait louée à André Baudry de Marigny, à proximité d'autres « résidences secondaires » – comme on ne disait pas alors – de parents et d'amis. Cette propriété qui existe encore, fut occupée, à partir du 26 septembre 1793 par la future impératrice Joséphine, alors seulement connue comme étant la veuve Beauharnais. Après avoir abritée la fondation Galien, elle est actuellement lotie en logements particuliers.

Au cours de cette période l'épouse délaissée obtint le 4 juin 1790, de la chambre du conseil du Châtelet de Paris, la séparation de biens d'avec son mari, encore qualifié, dans l'arrêt, d'écuyer, maître d'hôtel de la Reine et maître de la garde-robe de la comtesse d'Artois. Néanmoins, Madame Campan, en conjointe loyale et fidèle, devait par la suite recueillir à Saint-Germain ce curieux époux et l'y soigner jusqu'à sa mort, survenue en 1797.

Notre héroïne avait trois soeurs : Sophie, Madame Pannelier d'Arsonval ; Julie, Madame Rousseau ; Henriette, Madame Auguié, dont il va être maintes fois question, et un frère cadet, Edmond-Charles Genet, né en 1763, dont il faut dire quelque mots, pour n'y plus revenir. Ayant embrassé la carrière diplomatique, il fut secrétaire d'ambassade à Vienne, Londres et Saint-Pétersbourg, puis ministre plénipotentiaire aux États-Unis, où ses idées libérales paraissaient devoir faire merveille. Mais son zèle contre les Anglais le fit blâmer par le comité de Salut Public, qui lui intima l'ordre de rentrer en France. Peu désireux de risquer la guillotine, il n'en fit rien et se fit naturaliser américain. On trouve son nom cité à l'occasion des démarches que Napoléon fit faire par le chargé d'affaires français lors du mariage à Baltimore de son jeune frère Jérôme avec Elisabeth Patterson.

Edmond Genet, bien introduit dans la bonne société américaine épousa successivement Cornelia Clinton, fille du vice-président des U.S.A., puis Marthe Osgood ; il s'établit comme agriculteur à Greenbush, près d'Albany, où, devenu un personnage opulent, il mourut le 14 juillet 1834, laissant, à partir de ses douze enfants, une abondante descendance, fixée à jamais Outre-Atlantique.

A la mort de Louis XV, la Dauphine devenue reine de France avait fait de sa deuxième femme de chambre sa trésorière et la gardienne de ses bijoux, si bien que celle-ci devint rapidement la confidente et l'amie, qu'elle resta pendant dix-huit ans, retrouvant à l'occasion son rôle de lectrice, à telle enseigne qu'elle lut au couple royal le texte du « Mariage de Figaro ».

Elle se fit seconder par ses soeurs, Mesdames Pannelier et Auguié – celle-ci mariée à César Auguié, receveur des finances de Lorraine et du Barois – en qualité de femmes de chambre, et Madame Rousseau, dont l'époux était maître d'armes des enfants de France, comme « remueuse » des nourrissons royaux, qu'elle devait bercer et langer.

Mêlée de par ses fonctions à l'affaire du Collier de la Reine, et la plus à même d'être au courant de maints secrets de la Cour – notamment des relations de Marie-Antoinette avec Fersen – comme auparavant elle n'avait pas ignoré grand'chose des amours, illégitimes, de certaines filles de Louis XV, Madame Campan vécut tout le début de la Révolution auprès des souverains, de même d'ailleurs qu'Henriette-Adélaïde Auguié, qui, par sa courageuse attitude dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789, sauva sans doute la vie de la Reine. Venue alors aux Tuileries, elle participa aux préparatifs de la fuite à Varennes, mais le fait qu'elle n'y ait point pris part – parce qu'elle se trouvait alors au Mont-Dore au chevet de son beau-père, qui devait effectivement décédé en septembre – la fit soupçonner d'avoir dénoncé le projet d'évasion de la famille royale. Cette suspicion devait la poursuivre jusque sous la Restauration et assombrir ses vieux jours.

Rentrée à Paris, il lui arriva de servir de secrétaire à Louis XVI, de qui elle reçut même la garde d'un porte-feuille contenant des documents compromettants, qu'elle eut d'ailleurs la présence d'esprit de détruire en temps utile. Elle assure également la liaison entre la Reine et Barnave ; mais, présente aux côtés de sa maîtresse le 20 juin, elle n'était pas de service le 10 août. C'était encore sa soeur Auguié, qui se trouvait là et eut bien du mal à quitter le château envahi par la populace. Elle-même ne put que voir, du Carrousel, brûler sa propre maison en allant rejoindre la Reine, réfugiée à l'Assemblée ; elle put encore rendre visite à cette dernière aux Feuillants, mais Pétion fit interdire aux deux soeurs de suivre les souverains au Temple.

Les deux femmes, résolument écartées par les autorités, allèrent d'abord chercher refuge, pour elles et leurs enfants, chez leur soeur Julie Rousseau au château de Beauplan, puis elles louèrent le 7 février 1793, pour un loyer annuel de six cents livres, à François-Louis Frédy, baron de Coubertin une partie de son château, sis tout près de Saint-Rémy-les-Chevreuse.

Seule Madame Auguié était recherchée par la police pour avoir glissé vingt-cinq louis dans la poche de la Reine, quand celle-ci quitta les Tuileries. Son mari, devenu entre temps administrateur général de la Loterie Nationale, considéré comme son complice, fut arrêté et incarcéré à la prison du Mont-Blanc, tandis que le beau-frère Augustin Rousseau était lui aussi appréhendé : il devait être guillotiné le 13 juillet 1794. Prise de panique et ayant confié ses trois filles à sa soeur Campan, elle se sauva du château de Coubertin pour échapper aux recherches, et vint se cacher à Paris à l'hôtel de Bordeaux au 273 de la rue de la Loi, actuelle rue de Richelieu, au coin de la rue Menars. Là, dans une crise de folie soudaine, elle se jeta par une fenêtre du sixième étage et expira le 26 juillet 1794, vingt-quatre heures avant la chute de Robespierre.

L’Institution nationale de Saint-Germain

Avec la réaction thermidorienne, commença une nouvelle carrière pour l'ancienne femme de chambre de la Reine-martyre, dont elle conservait pieusement d'émouvants souvenirs. Sans grandes ressources, mais ayant à sa charge, sa mère infirme, son mari malade, un fils de dix ans et trois nièces orphelines de mère, elle s'installa, dès le 31 juillet 1794, à Saint-Germain-en-Laye, rue de Poissy, où, grâce à son degré élevé d'instruction elle ouvrit un petit pensionnat pour demoiselles, sous le nom d' »Institution nationale de Saint-Germain ».

Son affaire réussit si bien que, devant l'afflux de la clientèle, elle loua le 25 mai 1795 à Madame de Bonenfant, pour deux mille livres annuelles, l'ancien hôtel de Rohan, au 42 de la rue de l'Unité, rebaptisée maintenant rue des Ursulines. Elle y transféra le 1er juillet son Institution, qui se trouva voisine de l'ancien couvent des religieuses, où était installé un pensionnat similaire pour les jeunes garçons, dirigé par l'Irlandais Mac Dermott.

Madame Campan devait régner là pendant huit ans, donnant à sa maison, en raison du rang social des fillettes qui lui furent confiées et dont la liste constitue la base d'un véritable « Carnet mondain » du Directoire et du Consulat, un grand essor, dont le point de départ fut cette journée de septembre 1795, où la ci-devant vicomtesse de Beauharnais, rescapée des prisons de la Terreur, amena à Saint-Germain ses deux enfants pour les placer : Eugène au collège irlandais et Hortense à l'institution installée dans l'hôtel de Rohan. Au début de l'année suivante, sa directrice fut d'ailleurs chargée d'annoncer à cette dernière le mariage de sa mère avec le général Bonaparte qui vint, avec son épouse lui rendre visite, le 10 mars, au lendemain même de leur union.

A partir de là, affluèrent petit à petit des demoiselles Bonaparte : Annunziata (futur Caroline), plus jeune soeur de Napoléon, Charlotte, fille aînée de Lucien et même Pauline qui, déjà mariée au général Leclerc, fut mise en pension par son mari, pour y parfaire une éducation par trop négligée. Elles furent suivies d'Emilie et Stéphanie de Beauharnais, à qui vinrent se joindre moult jeunes personnes qui jouèrent un rôle dans l'histoire. On vit même apparaître les petites-filles de Madame de Genlis et des étrangères, comme Elisa Monroë, fille du futur Président des Etats-Unis et les cinq filles de l'ambassadeur américain Prinkey. Le versement en dollars – et non en assignats – des pensions de ces demoiselles facilitèrent grandement à Madame Campan le paiement de son loyer.

Très loin d'être guindée, la vie était charmante à l'hôtel de Rohan, où l'on pratiquait tous les arts d'agrément, avec des professeurs de choix comme Isabey pour la peinture – ses deux filles étaient d'ailleurs élèves de l'Institution – aidé par Léger et Thiénon, Coulon pour la danse, Alvimare pour la harpe, Bonesi, voire Garat, pour le chant. On jouait naturellement des pièces de théâtre, notamment « Esther », le 11 mars 1802, en présence du Premier Consul et de Joséphine, mais aussi celles composées par Madame Campan elle-même, spécialement pour ses élèves.

La bonne directrice avait même accepté que les garçons de Mac Dermott, parmi lesquels figuraient les deux cousins Henri Campan et Lucien Pannelier d'Arsonval, Eugène de Beauharnais, Jérôme Bonaparte et Armand de Mackau, vinssent danser avec ses propres pensionnaires, pour plusieurs desquelles s'ébauchaient déjà des projets matrimoniaux.

Le parc de l'hôtel de Rohan servit en effet de cadre, lors de la visite, faite le 29 avril 1798 par le général et Madame Bonaparte, à la présentation d'Emilie de Beauharnais et d'Antoine Chamans de Lavalette, dont le mariage fut célébré le 18 mai suivant. On connaît les tribulations de ce couple après les Cent-Jours.

Peu après, en novembre, ce fut l'union de l'aînée des nièces, Antoinette Auguié, filleule de Louis XVI et de Marie-Antoinette avec un brave garçon, aussi riche que vulgaire, Charles-Guillaume Gamot, de qui l'Empire fit un préfet. Bien d'autres épousailles suivirent au fil des années : Caroline Bonaparte devint Madame Murat, sa nièce Charlotte, princesse Mario Gabrielli ; Aimée Leclerc, belle-soeur de Pauline, Madame Davout ; Hortense Perrégaux, Madame Marmont ; Félicité de Fandoas, Madame Savary ; Eugénie Hulot, Madame Moreau ; Anne, dite Nancy, et Adèle Macdonald, respectivement duchesse de Massa et comtesse Perregaux ; Clotilde et Marie-Antoinette Murat, l'une duchesse de Corigliano, l'autre princesse d'Hohenzollern – Sigmaringen ; Amélie Roques, Madame de Tauriac. La nièce de la directrice, Agathe Rousseau devint Madame Bourboulon de Saint-Elme ; Elisa de Courtin, l'épouse du poète Casimir Delavigne et Louise Pujol, à qui avait été décerné, en 1804, le Prix de douceur, celle du peintre Horace Vernet.

Hortense de Beauharnais s'était éprise du général de Michel du Roc – alias Duroc – alors premier aide de camp de son beau-père, mais curieusement Madame Campan, qui avait approuvé le mariage de Caroline Bonaparte avec Murat, s'opposa de toutes ses forces à l'union de son élève préférée avec le futur duc de Frioul et l'incita à se résigner à épouser le 4 janvier 1802 Louis Bonaparte, le peu avenant frère du Premier Consul, devenant ainsi la belle-soeur de sa propre mère, qui n'avait pas été sans beaucoup pousser à ce mariage malheureux. Le 10 août, celui qui fut le grand-maréchal du palais impérial convola avec une autre pensionnaire de Saint-Germain, Mademoiselle Niévès Hervas d'Almenara.

L'année 1802 vit aussi un autre grand mariage. Sous le Directoire, Pierre-César Auguié, alors fournisseur des vivres aux armées, avait réussi à entrer, en mai 1798, en jouissance du château de Grignon, sis à Thiverval et acheté deux ans plus tôt aux héritiers de la famille de Béarn, en souvenir de la grand-mère de sa défunte épouse. Ce fut dans cette propriété, qui devait être revendue l'année suivante au futur maréchal Bessières, que furent célébrées les noces du général Michel Ney avec Eglé Auguié, dont le père était devenu entre temps administrateur général de la Poste aux lettres.

Quand Stéphanie de Beauharnais devint grande-duchesse de Bade, elle emmena avec elle plusieurs de ses compagnes, notamment Annette de Mackau, qui, après être passée au service de l'impératrice Joséphine répudiée, épousa le général Watier de Saint-Alphonse ; Eléonore, dite Nelly de Bourjolly, future baronne d'Holtzing, ainsi qu'en qualité de lectrice, Adèle Gruau.

En ceignant le 5 juin 1806 la couronne de Hollande, Hortense, prit, d'une part, comme dame pour accompagner, son indispensable amie Adèle Auguié – qu'elle maria l'année suivante au général baron de Broc, grand-maître du palais royal de La Haye – et, d'autre part, comme lectrice, une autre de ses anciennes compagnes de Saint-Germain, Louise Cochelet, qui, bien plus tard, devait épouser à Arenenberg le commandant Parquin, coéquipier du prince Louis-Napoléon à Strasbourg et à Boulogne.

De son côté, Caroline Murat, en devenant reine de Naples s'attacha la baronne Lambert, née Alexandrine Pannelier d'Arsonval. Ce fut à cette Majesté que Madame Campan répondit un jour sèchement « Vous n'avez rien de mieux à faire que d'oublier vos titres, lorsque vous êtes avec moi, car je ne saurais avoir peur de reines que j'ai mises en pénitence ». Et elle ajoutait dans son « Journal anecdotique », recueilli par le docteur Maigne : « Je me suis trouvée être l'institutrice d'une nichée de rois et de reines, sans m'en douter ; j'avoue qu'il fut très heureux que nous n'en sussions rien. Leur éducation a été la même que celle des autres élèves. Confondues avec elles, elles sont sorties de chez moi fort instruites ; si elles eussent été élevées en reines, on les aurait flattées au lieu de les instruire ; ignorant leur avenir, elles ont été élevées en femmes distinguées, mais comme devant être un jour de bonnes mères de famille, seul but d'une bonne éducation ».

Cette revue d'effectifs des élèves de Madame Campan ne saurait se terminer sans évoquer le cas d'Eléonore Denuelle de la Plaigne, qui eut à la fois l'honneur et la malchance de donner un enfant naturel à Napoléon. En effet cette jolie jeune fille mal mariée par une mère intrigante dès sa sortie de pension à un aventurier du nom de Revel, emprisonné deux mois après ses noces, demanda aide et assistance à son ancienne compagne de Saint-Germain, devenue S.A.I. la princesse Caroline Murat. Celle-ci, compatissante, la prit à ses côtés comme dame d'annonce puis lectrice. Ce fut dans cet emploi qu'elle fut remarquée par l'Empereur, qui en fit, au début de 1806, son éphémère maîtresse, juste assez pour concevoir un fils qui sera le fameux comte Léon. Remariée ensuite à un jeune officier, Augier de la Sauzaye, qui trouva la mort au passage de la Bérézina, Eléonore eut alors recours à cette autre camarade, qu'avait été Stéphanie de Beauharnais, qui la fit venir à la Cour du grand-duché de Bade, où elle convola en troisièmes noces avec le comte de Luxbourg, intendant des théâtres de la Cour badoise. La solidarité entre les anciennes élèves de Madame Campan n'était donc pas un vain mot et ce fut ainsi que se peuplèrent d'élèves de Saint-Germain les nombreuses cours des états satellites de l'Empire français et se casèrent au mieux des intérêts de Napoléon de nombreuses jeunes filles qui fournirent à ses nouveaux maréchaux, princes, ducs, généraux et hauts fonctionnaires des mères de famille, ayant reçu de l'ancienne femme de chambre de la reine Marie-Antoinette d'excellents principes religieux et moraux, une solide instruction générale et des manières raffinées, rappelant celles de l'Ancien Régime. Cela ne veut pas dire, hélas ! qu'elles furent toutes, par la suite, des prix de vertu, à une époque, où les moeurs furent particulièrement dissolues, quoiqu'en ait désiré l'Empereur, qui, il faut bien le reconnaître, ne donna guère le bon exemple en la matière.

En tout état de cause, l'institution nationale de Saint-Germain, véritable mine de fiancées, constitua une sorte de pont entre l'Institut Saint-Louis, crée à Saint-Cyr en 1686 par Madame de Maintenon et les Maisons d'éducation de la Légion d'honneur, dont il va maintenant être question, encore que, par certains côtés, l'établissement librement dirigé par Madame Campan ne soit pas sans s'apparenter aux pensionnats religieux et mondains, en vogue jusqu'à la Révolution tant à Paris qu'à Versailles, notamment cet Institut Leczinska, tenu par les dames Augustines dans les magnifiques bâtiments occupés maintenant par le lycée Hoche de la ville royale. Là avaient été élevées en particulier Alexandrine Jacob de Bleschamp, qui épousa Lucien Bonaparte, et Laure Guesnon de Bonneuil, devenu la trop jolie comtesse Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Ce furent là deux femmes qui, malgré les déboires et avanies qui en résultèrent pour elles et leurs époux, surent résister aux impérieuses et impériales avances de celui, dont elles osèrent préférer les frères. Madame Campan leur eut peut-être conseillé plus de souplesse.

Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur

Le nombre des officiers tués au combat risquant d'aller grandissant, celui de leurs filles devenant orphelines ne pouvait que croître. Aussi Napoléon estima-t-il nécessaire de créer une institution destinée à prendre en charge l'éducation de ces fillettes, le collège de la Flèche, transformé en Prytanée militaire, jouant un rôle analogue, pour les garçons. De là naquit l'idée des « Maisons d'éducation de la Légion d'honneur », dont l'Empereur s'entretint pour la première fois avec Madame Campan, dès le 9 février 1805, qui lui aurait alors dit « Il faut faire des mères ».

Le nombre des officiers tués au combat risquant d'aller grandissant, celui de leurs filles devenant orphelines ne pouvait que croître. Aussi Napoléon estima-t-il nécessaire de créer une institution destinée à prendre en charge l'éducation de ces fillettes, le collège de la Flèche, transformé en Prytanée militaire, jouant un rôle analogue, pour les garçons. De là naquit l'idée des « Maisons d'éducation de la Légion d'honneur », dont l'Empereur s'entretint pour la première fois avec Madame Campan, dès le 9 février 1805, qui lui aurait alors dit « Il faut faire des mères ».

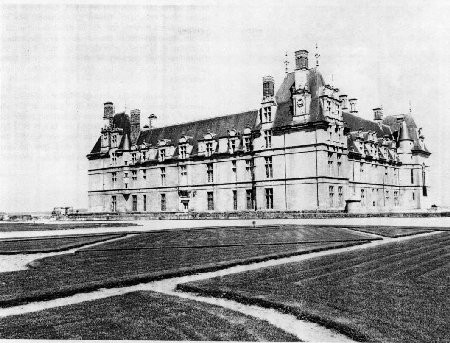

Le 30 novembre suivant, le conseil d'Etat entérina le projet relatif à de tels établissements et cinq jours seulement après la victoire d'Austerlitz, l'Empereur décida d'adopter les enfants de militaires tués au cours de cette mémorable bataille, les filles devant être élevées au « Palais impérial de Saint-Germain ». Le 15 décembre, il signa à Schoenbrünn le décret approuvé un an plus tôt par le conseil d'Etat et le 10 juillet 1806, à Saint-Cloud, celui destinant le château d'Ecouen, devenant propriété de l'Ordre, à recevoir sa première Maison d'éducation dite « Maison impériale Napoléon », qu'il avait été un moment question d'installer au château de Chambord.

Dans le cours de 1807, parurent successivement, le 3 mars, le décret d'Osterode, désignant les cent huit premières élèves, le 5 septembre celui nommant directrice Madame Campan, qui arriva à Ecouen au début d'octobre, amenant avec elle pour la seconder six anciennes de Saint-Germain, et le 6 novembre, celui concernant la nomination des premières « dames », qui débarquèrent les 17 et 18 novembre, en même temps que les premières pensionnaires, parmi lesquelles on remarquait, entre autres, la fille de Bernardin de Saint-Pierre et une petite cousine de l'Impératrice, arrivant de la Martinique, Alix Sainte-Catherine d'Audiffredi.

A vrai dire, Napoléon avait hésité entre Madame de Genlis et Madame Campan et, si celle-ci l'emporta, ce fut sans nul doute grâce aux chaudes recommandations de Joséphine et surtout d'Hortense. Mais ce ne fut pas sans un serrement de coeur que l'ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette quitta l'hôtel de Rohan, qui a conservé jusqu'à nos jours, sous le nom d' »Institution Notre-Dame » la destination qu'il reçut en 1795.

Placée sous la tutelle du grand-chancelier de la Légion d'honneur, Etienne de Laville, comte de Lacépède et ayant reçu pour mission essentielle de former des mères de famille, la directrice de la Maison impériale Napoléon n'eut pas, à Ecouen, les mêmes coudées franches qu'à Saint-Germain. L'Empereur voulait que la nouvelle institution fut à la fois une caserne et un couvent. Il n'était pas question de transplanter dans la vieille demeure des Montmorency, les aimables gentillesses de l'hôtel de Rohan. Adieu mascarades, danses et chevalières de la Rose ! On établit une stricte clôture, que nul mâle ne devait franchir. Le 15 mai 1807, à Finkenstein, Napoléon avait dicté des directives précises relatives au fonctionnement de la Maison d'Ecouen et les réitéra en octobre de Fontainebleau.

Aussi, malgré un indéniable loyalisme, la directrice ne tarda-t-elle pas à déchanter. Elle n'était plus sa propre maîtresse et devait se plier à un système militaire quasi-spartiate, qui n'était point à priori dans ses goûts et qui, de plus, concernait des fillettes d'un tout autre milieu que celui auquel elle était habituée.

Les élèves, destinées à devenir essentiellement de bonnes ménagères et des femmes d'intérieur, durent manier le balai, confectionner une partie de leurs vêtements, apprendre à faire la lessive. L'Empereur aurait même voulu qu'elles fissent la cuisine. Madame Campan tenta bien de tourner ce programme austère, en introduisant timidement un peu d'arts d'agrément, du dessin, de la musique et du chant ; mais les travaux d'aiguilles n'en occupèrent pas moins une bonne partie de l'emploi du temps, à côté des études proprement dites.

Un bel exemple des idées du Maître est donné par l'anecdote concernant le projet de « Carte de Contentement », élaboré par Madame de Balzac, professeur de dessin. L'Empereur y fit remplacer la lyre et le luth par une bouilloire, un plumeau, une écumoire et une cuiller à pot ! Il est inutile de dire que Madame Campan fut consternée, mais n'en laissa rien paraître.

L'année 1808 fut celle du rôdage du nouvel établissement, avec le 22 juillet la première visite de la reine Hortense, tout juste remise de ses couches – ne venait-elle pas de donner le jour au futur Napoléon III ? – puis le 15 août l'inauguration de la chapelle, bénie la veille.

L'année 1808 fut celle du rôdage du nouvel établissement, avec le 22 juillet la première visite de la reine Hortense, tout juste remise de ses couches – ne venait-elle pas de donner le jour au futur Napoléon III ? – puis le 15 août l'inauguration de la chapelle, bénie la veille.

1809 devait apporter à la directrice les premiers déboires. Certes, elle fut conviée cette année là trois fois à souper à Malmaison ; le 3 mars, l'Empereur, flanqué de Lacépède et de Berthier, vint enfin visiter Ecouen ; le 29, Madame Campan prit le titre de surintendante et le 16 décembre, la reine Hortense fut nommée « Princesse protectrice de l'Institut des Maisons impériales Napoléon ».

Il faut bien noter ce pluriel. En effet, le 23 mars, devant l'accroissement du nombre des postulantes, l'Empereur avait décidé de créer sans plus attendre une seconde maison, qui serait installée, dès la prochaine rentrée, dans l'abbaye jouxtant la basilique de Saint-Denis. Il fut même prévu sur le papier, six autres établissements similaires.

Madame Campan, forte de son nouveau titre de surintendante, comptait bien recevoir la direction de l'ensemble. Aussi, bien qu'elle fit contre mauvaise fortune bon coeur, fut-ce pour elle une grave déconvenue, quand fut nommée pour diriger la nouvelle maison de Saint-Denis et sur pied d'égalité avec elle, Madame du Bouzet, qui était jusqu'alors inspectrice des études à Ecouen. De plus les élèves de cet établissement devaient être partagées entre les deux maisons.

La surintendante de Saint-Denis, née Adrienne-Charlotte Bonnet, était la veuve du colonel du Bouzet, tombé glorieusement au champ d'honneur, le 6 novembre 1792, à la bataille de Jemmapes, alors qu'il commandait le 104e régiment d'Infanterie, formé l'année précédente avec d'anciennes gardes-françaises. Au cours de la bataille, le 104 fut mis à mal par les tirs de l'artillerie adverse et se débanda quelque peu. Le colonel du Bouzet parvint à rallier ses hommes en bordure du bois de Flénu, mais il y fut surpris par une charge de cavalerie, menée par les Dragons de Cobourg et tomba mortellement blessé par deux coups de sabre. Cet officier d'Ancien Régime avait servi la monarchie constitutionnelle après avoir été capitaine de régiment du Lyonnais (futur 27e régiment d'Infanterie) et appartenait à une famille de très vieille noblesse, d'extraction chevaleresque, attestée depuis 1303 et possédant des terres en Lomagne et dans l'évêché de Comdon.

Madame du Bouzet était réputée avoir dirigé avec un plein succès la maison d'Ecouen, pendant les absences de Madame Campan, qui, ulcérée par le partage décidé entre les deux maisons, alla se reposer en juillet chez ses neveux Ney, dont la propriété des Coudreaux était voisine de Châteaudun.

Elle sentit bien que désormais elle n'était plus dans la faveur du Maître, à un moment où, précisément, elle était des plus chagrinées par les malheurs de sa chère Hortense, qui avait perdu son trône et s'était séparé de son mari. De plus, le général de Broc était mort à Milan, le 10 mars 1810, laissant sa nièce Adèle toute éplorée.

Ce fut donc une bien maigre compensation que l'érection dans le parc d'Ecouen d'une jolie fontaine sur laquelle, était gravé le texte suivant : « Eugène-Napoléon, grand-duc de Francfort, vice-roi d'Italie, grand-électeur de l'Empire, à sa soeur Hortense, reine de Hollande, Princesse protectrice des Maisons impériales Napoléon ». La bonne dame se fit une joie de faire découvrir ce monument à Hortense, qui, quand elle vint la visiter en décembre, n'était hélas ! plus reine de Hollande depuis six mois !

Le 5 août 1811, l'Empereur revint à Ecouen, mais accompagné cette fois de Marie-Louise, qui, en fait d'amabilités, ne fit que se plaindre d'avoir la migraine. Pourtant celle qui l'accueillait avait été la première – et dernière – femme de chambre de sa tante Marie-Antoinette. Le 29 du même mois, ce fut enfin du cardinal Fesch, grand-aumônier des Maisons impériales Napoléon, d'y être reçu à son tour.

Aux désastres militaires des années 1812 et 13, s'ajouta l'immense peine que causa à tous ceux qui la connaissait, la mort accidentelle de la baronne de Broc, survenue le 10 juin 1813, à la suite d'une chute dans la cascade de Grésy, près d'Aix-les-Bains, où elle villégiaturait avec son amie Hortense, qui, désemparée, ramena sa dépouille mortelle à Saint-Leu et la fit inhumer dans une chapelle latérale de l'église paroissiale, où devaient venir la rejoindre bien plus tard ses deux soeurs Antoinette et Eglé. Ce fut d'ailleurs chez cette dernière, dont le mari guerroyait alors en Allemagne, que Madame Campan alla passer une partie de l'été.

Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, Napoléon, venu visiter le 10 décembre 1813 la maison de Saint-Denis, créa Madame du Bouzet, baronne d'Empire, titre qu'il n'avait jamais envisagé de conférer à Madame Campan, dont les mérites étaient pourtant bien supérieurs à ceux de l'autre surintendante, qui recevait en outre une rente annuelle de quatre mille francs.

1814 débuta par l'invasion de la France par les coalisés, pendant laquelle, avec un beau sang-froid, Madame Campan s'adressa le 1er avril au général russe Sacken, pour obtenir de lui une sauvegarde pour sa maison qui n'avait pas été évacuée. Le résultat de cette courageuse démarche fut que pas un soldat russe ne se présenta devant le château d'Ecouen, si ce n'est le tsar Alexandre en personne, qui vint y faire une visite de courtoisie.

Madame du Bouzet agit de même à Saint-Denis, en intervenant personnellement auprès du général Blücher, pour protéger la maison et les enfants dont elle avait la charge. La seule différence est que le roi de Prusse, moins galant homme que le Tsar, ne vint pas saluer la veuve du héros de Jemmapes.

Le Roi restauré une première fois rendit le 24 mai une ordonnance restituant le château des Montmorency au prince de Condé. Le 10 juillet, il réorganisa l'ordre de la Légion d'honneur et prononça la réunion de la maison d'Ecouen avec celle de Saint-Denis. Le 10 août, avec une immense peine, Madame Campan quittait pour toujours le vieux château.

Certes, à son retour de l'île d'Elbe Napoléon décréta le rétablissement de la maison d'Ecouen, mais la défaite de Waterloo rendit caduque cette décision et le retour au statu quo ante, établi par la Première Restauration devint la règle d'or de la Seconde.

Pour en finir avec les maisons d'éducation de la Légion d'honneur et avant d'en venir au récit de la vieillesse de Madame Campan, il faut dire rapidement que Madame du Bouzet se maintint à la tête de l'unique établissement de Saint-Denis jusqu'au 3 mars 1816, date à laquelle, arguant d'un mal incurable, qui ne l'empêcha pas de vivre encore dix-sept ans, le maréchal Macdonald, grand-chancelier de la Légion d'honneur obtint du Roi pour elle le titre de surintendante honoraire, assorti d'une rente annuelle de six mille francs.

Elle fut remplacée par la comtesse de Quengo, veuve d'un officier de marine, fusillé à Auray en juillet 1795, après l'échec du débarquement royaliste de Quiberon, par les soldats du général Hoche qui, curieuse coïncidence, avait servi au début de 1792, comme adjudant au 104e régiment d'Infanterie, sous les ordres du colonel du Bouzet.

Madame de Quengo ne resta à Saint-Denis que quatre ans ; elle donna sa démission le 3 avril 1820 et ce fut alors la baronne de Bourgoing, mère de la troisième épouse de maréchal Macdonald, toujours grand-chancelier de la Légion d'honneur, qui dirigea, pendant dix-sept ans, la maison de Saint-Denis.

Conclusion

Commença alors pour Madame Campan une terrible épreuve qui dura huit ans. Le plus pénible fut, sans nul doute, l'incroyable ostracisme dont la frappa la Royauté restaurée, alors qu'elle s'attendait, en toute bonne foi, à recevoir des marques de gratitude pour son comportement vis-à-vis de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qu'elle avait servis avec un dévouement inlassable de 1770 à 1792. Elle fut mal traitée, ainsi d'ailleurs que ses soeurs et nièces, notamment par la duchesse d'Angoulème, que son sectarisme et son étroitesse d'esprit faisaient vouer aux gémonies tous ceux ayant plus ou moins pactisé avec le régime impérial. La fille de Louis XVI ne disait-elle pas « la petite Auguié » en parlant de la maréchale Ney, duchesse d'Elchingen et princesse de la Moskowa, tandis que des courtisans – notamment d'Aubier, ancien gentilhomme de la chambre du Roi – martyr – répandaient les bruits les plus désobligeants sur l'attitude présumée de Madame Campan pendant la Révolution.

Le procès et l'exécution du maréchal Ney ne furent évidemment pas de nature à arranger les choses, surtout que le Roi avait fait refuser sa porte à une épouse qui n'eut rien de mieux à faire – d'autant plus que son vieux père décéda le 9 septembre 1815 – que de s'exiler volontairement avec ses quatre fils en Italie. Ce fut là, probablement, au printemps de 1821, qu'elle contracta une union secrète et essentiellement religieuse avec le colonel Marie-Jules-Louis d'Y de Résigny, qui avait été officier d'ordonnance de Napoléon pendant les Cent-Jours et dut attendre jusqu'en 1841 que Louis-Philippe lui accordât les étoiles de maréchal de camp.

Par ailleurs, devenue la « petite amie » de Louis XVIII, Zoé Talon, comtesse du Cayla ne servit en rien les intérêts de son ancienne éducatrice de Saint-Germain, qui n'obtint jamais une audience du souverain. Heureusement, grâce au maréchal Macdonald, devenu grand-chancelier de la Légion d'honneur sous la Seconde Restauration, dont les deux filles avaient été élevées à l'hôtel de Rohan, Madame Campan reçut dès juillet 1815 le titre de surintendante honoraire, assorti d'une pension annuelle de six mille francs, complétée par celles que lui versèrent Hortense et Stéphanie, respectivement duchesse de Saint-Leu et grande-duchesse de Bade. Ces deux princesses, de même qu'Annette de Saint-Alphonse, manifestèrent à leur ancienne éducatrice une constante et déférente affection qui adoucit ses vieux jours.

Après s'être très provisoirement retirée à Saint-Mandé et être allé faire en octobre 1815 un séjour au château de Bercy chez le comte et la comtesse de Nicolaï, Madame Campan vint s'installer à Paris, 58 rue Saint-Lazare, mais elle y resta peu ; elle alla en effet se fixer à Mantes, laissant la jouissance de cet appartement parisien à son fils Henri.

Ce dernier, qui était un être parfaitement insignifiant, avait été dès 1805 auditeur au Conseil d'Etat, puis deux ans plus tard administrateur des postes et en 1810 commissaire spécial de la police à Toulouse. Il avait été nommé en 1813 préfet de la Somme, mais il ne semble pas avoir jamais rejoint son poste. En 1814, il se trouvait, on ne sait trop à quel titre à Montpellier, où, en pleine Terreur blanche, il fut arrêté le 5 décembre 1815. Il ne dut son élargissement en janvier 1816 qu'à l'intervention de Lally-Tollendal, qui était reconnaissant à Madame Campan de la bonne éducation qu'elle avait donné à ses filles à Saint-Germain. Il vint alors à Paris chez sa mère et ce fut précisément rue Saint-Lazare que, resté célibataire, il mourut d'un refroidissement le 26 janvier 1821, causant ainsi un immense chagrin à cette vieille femme qui l'idolâtrait.

L'année précédente, le 20 mars 1820, était décédé Charles Gamot, qui, après avoir été administrateur général des Droits réunis, était devenu préfet de la Lozère, puis de l'Yonne. Sa veuve, née Antoinette Auguié, devait se remarier en mai 1823, avec le général comte Gaëtan-Joseph-Prosper-César de Laville de Villastellone, d'origine piémontaise ancien écuyer du roi de Hollande, qui, naturalisé français, avait été secrétaire général du ministère de la Guerre, durant les Cent-Jours. Sa fille Clémence, qui fut la légataire universelle de sa grand-tante, épousa en 1824, Jean-Baptiste Partiot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Ce sont les descendants de ce ménage : les Partiot et Madame de Taillac-Harlé, qui sont actuellement les pieux dépositaires et les bons conservateurs des souvenirs de Madame Campan.

Du 20 février 1816 jusqu'à sa mort, celle-ci habita Mantes-la-Jolie, avec Madame Voisin, sa fidèle compagne depuis quelque quarante ans. Après une courte escale dans une petite maison, elle s'installa définitivement à la fin de mars, au 9 de la rue Tellerie, tout près de l'habitation du docteur Maigne, qui avait épousé son ancienne élève Adélaïde Crouzet.

Du 20 février 1816 jusqu'à sa mort, celle-ci habita Mantes-la-Jolie, avec Madame Voisin, sa fidèle compagne depuis quelque quarante ans. Après une courte escale dans une petite maison, elle s'installa définitivement à la fin de mars, au 9 de la rue Tellerie, tout près de l'habitation du docteur Maigne, qui avait épousé son ancienne élève Adélaïde Crouzet.

Mais pendant les cinq années qu'il lui restait à vivre, elle voyagea beaucoup. En 1817, elle retourna de mai à novembre au château de Bercy, chez les Nicolaï ; en 1818, elle séjourna chez sa nièce Agathe Bourboulon de Saint-Elme. En septembre 1820, elle alla aux Coudreaux chez Madame Ney, où elle revit son vieil ami, le peintre Isabey. Enfin en 1821, après un passage à Draveil, chez la baronne Lambert et avant d'y revenir passer six semaines en automne, elle entreprit un grand périple qui, du 18 juin au 3 octobre, lui permit de retrouver à Bâle, sa chère Hortense et de se rendre avec elle à Arenenberg. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta à la Malgrange, près de Nancy, chez Madame Mounier, soeur du maréchal Ney, avec qui vivait encore leur vieux père.

Ce ne fut sans doute pas lors de cet ultime contact avec l'ancienne reine de Hollande, mais probablement quelques années plus tôt que cette dernière demanda à Madame Campan de venir créer en Suisse, près du lac de Constance, un pensionnat pour demoiselles, sur le modèle de celui de Saint-Germain. Mais la vieille dame se sentait trop âgée et disait n'avoir plus le ressort nécessaire pour s'engager dans une telle entreprise ; aussi avait-elle décliné l'offre de sa bienfaitrice et amie.

Depuis près de deux ans, Madame Campan se savait atteinte d'un cancer du sein, mais accepta trop tard de se laisser opérer par le docteur Voisin, célèbre chirurgien versaillais et frère de son amie, qui, assisté du docteur Maigne, pratiqua l'intervention le 3 février 1822. L'ablation de la tumeur fut insuffisante pour enrayer le mal et la patiente rendit le dernier soupir, dans sa soixante-dixième année, le 16 mars, en présence de sa soeur, Madame Pannelier d'Arsonval, de Madame Voisin, ainsi que du docteur Maigne et de son épouse.

Depuis lors, elle repose dans la 2e section de la 1re division du cimetière ancien de Mantes-la-Jolie, sous une colonne surmontée d'une urne funéraire et entourée d'une grille, le tout en bon état.

Ainsi elle précédait largement dans la tombe, d'une part, celle qui depuis vingt-sept ans avait été sans défaillance son élève la plus chère puis son constant soutien matériel et moral : la reine Hortense, décédée à Arenenberg, le 5 octobre 1837, et, d'autre part, ses deux nièces Auguié encore vivantes qui moururent : Antoinette en 1833 et Eglé en 1854, de même que leurs seconds maris, qui ne disparurent, Laville qu'en 1848 et Résigny qu'en 1857.

L'oeuvre écrite de Madame Campan a été publiée en quasi totalité après sa mort. Seule parut de son vivant en 1811 une première édition des « Lettres de deux jeunes personnes, compagnes et amies d'une maison d'éducation« , qui n'est qu'une ébauche des « Lettres de deux amies élèves d'Ecouen« , qui virent le jour en 1824. Séraphine et Adèle, devenues ensuite Zoë et Elisa y échangent une correspondance imaginaire dans laquelle sont rapportées les impressions, les émotions, les joies et les peines, jalonnant la vie quotidienne dans la Maison impériale Napoléon.

Tout le reste est posthume, qu'il s'agisse des « Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette » (1822) qui soulevèrent bien des polémiques ; du traité « de l'éducation » (1824), suivi de conseils aux jeunes filles, d'un théâtre à l'usage des jeunes personnes et de quelques essais de morale ; du « Journal anecdotique » qui est le recueil des souvenirs racontés par Madame Campan au docteur Maigne et est suivi de la correspondance de « Henri Campan avec sa mère » (1824) ; des « Conseils aux jeunes filles » (1825) ; du « Théâtre d'éducation » (1826) ; du « Manuel de la jeune mère« , qui est un guide pour l'éducation physique et morale des enfants (1828) ; de la « Correspondance de Madame Campan avec la reine Hortense » (1835) à laquelle il faut adjoindre la « Correspondance d'Annette de Mackau, comtesse de Saint-Alphonse » (1967) ; et enfin, des « Soirées d'Ecouen« , qui réunissent les propos de Madame Campan, recueillis par Stéphanie Ory (1880). L'ensemble constitue une somme dans laquelle sont exposées toutes les idées qu'on pouvait avoir au début du dix-neuvième siècle sur l'éducation des jeunes filles brillamment théorisée par la directrice des établissements de Saint-Germain et d'Ecouen.

Celle-ci, qui fut une femme de devoir d'une classe exceptionnelle et dont le rayonnement laissa une marque indélibile sur les jeunes filles passées entre les mains expertes de cette éducatrice chevronnée, n'a cependant pas reçu des gouvernements successifs de la France les honneurs auxquels elle aurait pu prétendre. Ni l'Empire – surtout après le divorce de Napoléon et de Joséphine – ni, a fortiori, la Royauté restaurée ne reconnurent ses mérites. Elle doit donc dans l'au-delà se contenter de la reconnaissance affectueuse de la plupart de ses anciennes élèves, mais de cette épitaphe, qui fit graver sur sa tombe sa petite-nièce Clémence : « Elle fut utile à la jeunesse et consola les malheureux ».