Des lieux d’abattage au cœur de Paris

La masse s’abattit violemment. Le craquement du crâne fracassé s’entendit dans toute la cour, réveillant en sursaut ses habitants. Un fort mugissement s’échappa de la gueule. Les pattes tremblèrent, puis flagellèrent. Des lumières apparurent à quelques fenêtres. L’aube éclaircissait à peine la nuit. Le bœuf s’écroula sur les pavés. Le boucher posa son merlin et entreprit aussitôt de dépecer la bête. Les remugles d’étable, de bouses et de purin macérés par la chaleur de l’été, s’enrichirent des exhalaisons du sang et des tripes. Des voix pestèrent aux étages et les battants des croisées furent brutalement refermés. Pierre-Simon Danlos [1] et son commis s’activèrent avec précision, le ballet des couteaux et des hachoirs était parfaitement réglé.

Maître de son art, le boucher, à l’instar de nombreux confrères, procédait à l’abattage des bœufs et des moutons aux alentours de son échoppe, dans ce que l’on appelait une tuerie ou un échaudoir. [2] Une partie des boucheries parisiennes réunissaient en un même espace, la mise à mort et la vente. Fierté de sa profession, cette coutume ancestrale qui semblait immuable se heurtait de plus en plus à l’évolution des mentalités, à une sensibilité nouvelle qui s’offusquait pêle-mêle de la dangerosité des animaux, des cris, d’un spectacle trop violent pour les enfants et les femmes enceintes, de la peur des miasmes nauséabonds portés par les vents qui rentreraient par les pores de la peau et flétriraient en quelques jours toute personne à la santé jusqu’alors fleurissante.

En un geste preste, Danlos retira les boyaux fumants et les jeta dans un tonneau. Foutaise que toute cela, au diable les médecins et leur nouveau mot tout en grec, l’hygiénisme. N’a t-on jamais vu mieux portants qu’un boucher et sa famille ? Leur teint frais, leur embonpoint ne sont-ils pas proverbiaux ? Le commis recueillit la graisse, qui chauffée sur un feu vif, serait purifiée pour devenir suif et chandelles. Une puanteur supplémentaire, qui de surcroit alimentait la crainte des incendies. Un autre mot était entré dans les diatribes contre les tueries : la salubrité. Feu le roi Louis XVI y avait déjà succombé en créant un inspecteur général de la Salubrité. Emporté par le vent révolutionnaire, il réapparu en 1801 sous la forme d’un Conseil de la Salubrité, dépendant du préfet de Police de Paris.

Danlos leva haut le hachoir, les os craquèrent. Raclés, transformés, ils feraient une excellente colle-forte, moyennant là encore quelques odeurs qui tenaient, selon certains nez fins, entre l’œuf pourri et les excréments. Tous les fâcheux avaient manœuvré jusqu’à obtenir un décret impérial [3] qui rejetait hors la ville « les odeurs insalubres et incommodes », et soufflé à l’Empereur le projet de doter Paris de cinq abattoirs publics et collectifs. Mais en cette année 1815, l’Empire était définitivement mort et un roi deux fois neuf occupait le trône. Le projet de Napoléon, résolution coûteuse, pourrait être combattu à nouveau par les bouchers. Danlos découpa les premiers morceaux de viande qui devaient être prêts pour l’ouverture de l’étal à six heures, rue du Faubourg Saint-Denis, une des grandes artères commerçantes de la capitale.

Une consommation accrue de la viande de boucherie

Au même moment, dans le quartier du Marais, le boucher Pierre Prévost [4] s’apprêtait à ouvrir sa boutique. Bras croisés, menton levé, il s’était planté en face de la devanture et la contemplait. Quatre colonnes en imitation marbre surmontées de têtes de bœufs encadraient une porte et deux fenêtres fermées par des grilles. Un balcon filant courrait le long de la façade au premier étage, soutenu par ces têtes bovines. Les couleurs vives et contrastées des peintures étonnaient plus d’un passant et intimidaient les clients les plus modestes. Depuis le Consulat, l’heure était au commerce conquérant, qui attirait les chalands par le lustre des étalages et le bon goût des intérieurs. Les « boutiques » proposaient des produits liés au luxe et au confort pour une clientèle avide de s’approprier les codes et les objets de la haute société. Couturiers, parfumeurs, cafetiers, pharmaciens rivalisaient de décor tape-à-l’œil. Un recueil de gravures des plus belles réalisations avait été publié, et parmi elles, la boucherie tenue par M. Schuller, rue Turenne n° 45, ce qui élevait la viande au rang de produit fin.

La réussite éclatante de Jean-Mathias Schuler, admis boucher en 1804, fut de courte durée. Il passa de trois étaux à une seule boutique dont il se sépara en février 1815. Des 428 étaux recensés en 1815 [5], sa réalisation restait sans conteste la plus moderne. Bien que les bouchers n’aimassent pas que l’autorité vînt regarder de trop près dans leurs affaires, force était de reconnaître que les arrêtés pris depuis 1800 remirent de l’ordre dans une profession chamboulée par la fin des corporations décrétée en 1791. On avait alors vu des étaux dressés à la sauvette tenus par des pauvres bougres ou des escrocs qui tentaient de survivre dans le chaos révolutionnaire.

Cette profusion soudaine de bouchers était retombée, cependant la sécurité alimentaire carnée devait être renforcée alors que la consommation de viande de boucherie augmentait dans toutes les classes de la population urbaine. Et une vieille lubie avait refait surface : déplacer les tueries hors les murs et créer des échaudoirs collectifs aux marges de Paris. Des dizaines de mémoires avaient été rédigés depuis le XVIIe siècle contre les méfaits de l’abattage au cœur des maisons. [6] Les bouchers surent à chaque fois faire valoir leurs arguments, jouant habilement sur la peur d’un mauvais approvisionnement de la ville, évoquant également le danger de réunion de dizaines de garçons-bouchers, jeunes gens peu enclins à la douceur.

Des embarras de circulation

À la même heure du point du jour, les barrières de Paris connaissaient leurs premières affluences. La ville avait continuellement faim et soif. Victuailles et vins amassés dans les carrioles s’écoulaient vers les marchés et les halles. La viande quant à elle arrivait sur pattes. Certains jours c’étaient 500 bovins, 1 500 moutons qui passaient par les quatre barrières autorisées, Saint-Jacques et Saint-Victor pour les animaux achetés au marché de Sceaux, Roule et Ville-l’Evêque pour ceux acquis au marché de Poissy. Le comptage des bêtes, une par une, était alors effectué par le commis des « pied-fourché » qui les faisait défiler par la petite porte. La grande barrière restait fermée le temps du dénombrement, une heure, parfois deux heures. Charrettes, diligences, cabriolets et piétons attendaient. Leurs conducteurs et passagers fulminaient contre ces encombrements qui ralentissaient la circulation dans Paris dès l’octroi.

Dans cette cité tumultueuse et encombrée, le cheminement d’un troupeau de bovins ou d’ovins n’allait pas sans problème. Le cheptel empruntait les mêmes voies que les charrettes et autres véhicules, frôlait les piétons, et laissait les rues encore plus sales et plus puantes qu’elles ne l’étaient avant leur passage. Parfois contraints de garder les bêtes quelques jours, les bouchers devaient les mener à l’un des vingt abreuvoirs échelonnés tout au long du fleuve. Alors le bœuf du Morvan, le mouton de Sologne découvraient une nouvelle fois la beauté de Paris et ses embarras. La chronique parisienne foisonne d’anecdotes de bœufs paniqués par l’aboiement d’un chien, mal assommés qui chargeaient passants et chevaux, s’engouffraient dans les boutiques de porcelaine ou des églises.

Un projet controversé par la profession

Le soleil était haut à présent et la ville s’activait sous un ciel de plomb. Les officiers des troupes alliées pavanaient dans les rues menant au Palais-Royal, les soldats et gradés français erraient dans les cafés. Danlos et Prévost pressaient le pas. Admis au sein d’une délégation de bouchers, ils devaient présenter solennellement une pétition à Louis XVIII demandant l’arrêt immédiat des constructions des abattoirs et le retrait pur et simple de ce projet. [7]

Tout avait commencé par la volonté impériale de rationalisation urbaine. Un premier décret impérial, daté du 10 décembre 1807, renouait avec l’idée de création d’abattoirs tout autour de Paris. Sur les six prévus, seul celui de Montmartre fut mis en travaux. La première pierre fut posée le 2 décembre 1808 et, au grand soulagement des bouchers, ne fut suivie d’aucune autre. Une longue querelle opposait l’architecte, François-Joseph Bélanger, qui désirait construire du « beau », et l’inspecteur des travaux qui voulait du fonctionnel.

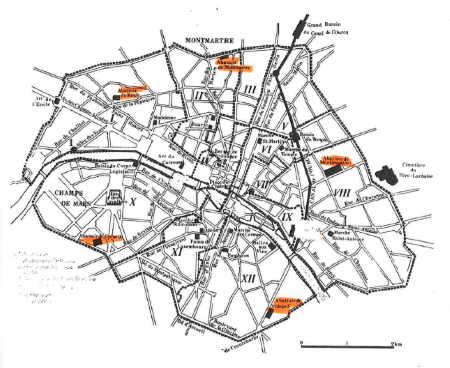

S’agaçant de ces lenteurs, Napoléon reprit les choses en main. Le 30 janvier 1810, il écrivit au ministre de l’Intérieur : Monsieur le comte de Montalivet, je désire que vous m’apportiez mercredi [soit le lendemain] un rapport général sur les échaudoirs de Paris. L’empereur reçut donc le lendemain, 31 janvier, une note du ministre : Les abattoirs seront au nombre de cinq. Le 9 février, Napoléon signa un deuxième décret ordonnant qu’il soit fondé à Paris cinq abattoirs ; savoir : trois sur la rive droite de la Seine, et deux sur la rive gauche. Dix jours avaient suffi pour clore des tergiversations vieilles de deux siècles et traduire par la loi une mutation en marche : les boucheries des quartiers centraux s’approvisionnaient déjà auprès de « chevillards » (bouchers en gros) répartis dans les quartiers périphériques.

Le 1er mars 1810, les ouvriers se remirent à l’œuvre à l’abattoir de Montmartre. Le décret du 19 juillet de la même année fixa l’emplacement des quatre autres abattoirs. Mais le financement restait flou, qui allait payer ? Un quatrième décret, du 24 février 1811, réglait cette question en s’appuyant sur la Caisse de Poissy, du nom du plus grand marché d’approvisionnement en viande de Paris. Sorte de banque professionnelle, elle fut abolie en 1791, ré-ouverte partiellement en 1802, puis totalement en 1811. Elle garantissait le paiement du bétail aux éleveurs. Excédentaire, elle allait contribuer au financement des abattoirs, et dans un même élan renflouer le budget de la Ville.

Un projet architectural global, de l’arrivée des bêtes à l’évacuation de leurs déchets

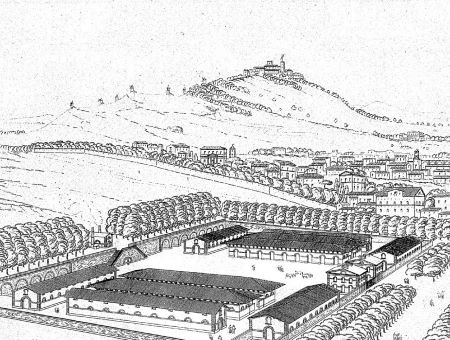

En ce jour de septembre 1818, le 15, Paris se réveilla sans les bruits habituels de sabots sur les pavés. Les abattoirs ouvraient leurs portes et inauguraient une ère nouvelle pour les bouchers parisiens. Pétition, retards de travaux, changement de régime, rien n’avait entravé les constructions. Conçus sur un plan type élaboré par la Direction des Travaux de Paris, créée en 1811 et dirigée par M. Bruyère, ingénieur des Ponts et Chaussée, les abattoirs rassemblaient différents bâtiments au sein d’un même enclos aux portes de la ville, évitant ainsi les déambulations du bétail dans les rues.

Les animaux étaient regroupés par espèce, et les activités différentes n’interfèrent pas l’une avec l’autre. L’air circulait autour et dans les constructions. L’eau était abondante, facilitant les arrosages fréquents des sols dallés et en pente. Une machine à vapeur pompait l’eau des puits dans un réservoir et la distribuait dans tout l’abattoir par des conduites en plomb. Le réseau d’égout encore balbutiant avait poussé ses ramifications jusqu’aux cinq enclos. Les échaudoirs dont le nombre avait revue à la hausse étaient munis de casiers fermés pour que le matériel ne soit mélangé. A proximité étaient regroupés les ateliers de transformations des restes : fabriques de colle-forte, de gélatine, de bleu de Prusse, d’huile de pieds de bœuf, de suif.

D’un point de vue purement architectural, ce n’étaient pas des « monuments-triomphe ». À l’instar des marchés, les abattoirs furent conçus comme des bâtiments purement utilitaires. Il est vrai qu’ils se situaient dans des zones péri-urbaines peu propices aux promenades.

En dépit des controverses, la transition se fit sans heurt et les abattoirs s’inscrivirent dans un mouvement plus vaste de restructuration de la ville, où des espaces spécifiques regroupaient les activités industrielles nauséabondes et susceptibles d’être dangereuses en dehors des zones d’habitat dense. Leurs constructions (achat des terrains et élévations des bâtiments) fut un des projets les plus onéreux des embellissements impériaux dans Paris. Les estimations du montant total varient de 13,5 millions (Chiffres donnés par la baron Fain, Manuscrit de 1813, Paris, 1824) à 17 millions (Dictionnaire de l’industrie manufacturière, commerciale et agricole, tome premier, Paris, 1833). En somme dépensée pour les travaux entre 1804 et 1813, les abattoirs se placent en troisième position, après le canal de l’Ourcq et les quais. Ils représentent un véritable effort de modernisation dans un milieu urbain traditionnel. Leur conception fut d’emblée totale et innovante : les bâtiments et les travaux publics furent conduits simultanément, précurseurs de nouvelles dynamique et politique urbaines.

Les cinq abattoirs de Paris

Roule (ou Mousseaux)

Décret de 1810 : 12 échaudoirs, 14 bâtiments, fonderie de suif, triperies

Première pierre : 10 avril 1810.

Architecte : Petit-Radel

À l’ouverture en 1818 [8] : 32 échaudoirs

Démoli en 1865

Ménilmontant (ou Popincourt)

Décret de 1810 : 24 échaudoirs, 7 bouveries et 7 bergeries

Première pierre : 2 avril 1810

Architecte : Happe et Vauthier (ou Vautier)

À l’ouverture en 1818 : 64 échaudoirs

Démoli en 1865

Montmartre (ou Rochechouart)

Décret de 1810 : 18 échaudoirs, 4 bouveries, 4 bergeries et autres corps de bâtiments

Première pierre : 2 décembre 1808.

Architectes : Bélanger (ou Bellanger), puis Poidvin (ou Poitevin)

À l’ouverture en 1818 : 64 échaudoirs

Démoli en 1865

Villejuif (ou Ivry, ou de l’Hôpital)

Décret de 1810 : 18 échaudoirs

Première pierre : 10 avril 1810

Architecte : Leloir

À l’ouverture en 1818 : 32 échaudoirs

Démoli en 1902

Grenelle (ou Vaugirard)

Décret de 1810 :18 échaudoirs

Première pierre : 1811

Architecte : Gisors

À l’ouverture en 1818 : 48 échaudoirs

Démoli en 1865

Notes

[1] La boucherie Danlos occupa au moins de 1802 à 1837 (selon les almanachs du commerce) une échoppe aux alentours du 123 rue du Faubourg Saint-Denis. À la fin de l’Empire, Danlos ouvrit un second étal dans une rue proche de St-Denis, au 38 rue des Ours. Une lointaine cousine de la boucherie Sanzot (et blague récurrente dans les albums de Tintin) qui exaspère tant le capitaine Haddock ?

[2] Le terme abattoir est attesté officiellement en 1806.

[3] Décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers relatifs aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

[4] On peut toujours admirer les colonnes et trois têtes de bœuf au-dessus du porche du 67 rue de Turenne (3e arrondissement). Les quatre têtes qui surmontaient les colonnes n’ont pas été conservées lors de l’aménagement du balcon réduit au porche. Des cartes postales de la fin du XIXe ou début XXe siècle montrent la devanture intacte, légendée ainsi : Curieuse boucherie de style Empire, unique en son genre.

[5] Tableau des marchands bouchers de la Ville de Paris, impr. Lebègue, 1815

[6] Le projet le plus abouti et le plus copié fut conçu par un entrepreneur, Nicolas Rebuy, en 1664. Quatre bâtiments élevés dans les faubourgs, répartis sur les deux rives, assureraient l’abattage puis la distribution des produits carnés dans Paris. Les autorités, intéressées tout d’abord, laissèrent les plans dans les cartons.

[7] Archives nationales, f/7/4340

[8] Chiffres donné par Elisabeth Philipp, Approvisionnement de Paris en viande. Entre marchés, abattoirs et entrepôts. 1800-1970, Thèse de doctorat, 2004