Des connaissances médicales et des moyens limités

Le taux de mortalité de la population française s’établit à cette époque entre 26 et 28‰. L’étude des pathologies révèle la part prépondérante des maladies épidémiques et des affections cardiovasculaires ou urogénitales, sans oublier la tuberculose. La vaccination (contre la variole) n’en est encore qu’à ses débuts. Comme on croit que l’origine des fièvres réside dans le « miasme » qui naît des eaux stagnantes ou de la malpropreté, une attention extrême est portée dans les hôpitaux à l’aération mais aussi au nettoyage des pièces, du linge et des objets. Seule la révolution pasteurienne mettra fin à cette conception.

En l’absence d’industrie chimique développée, les médicaments sont confectionnés à partir de substances végétales ou minérales. Faute d’appareillage spécialisé (par exemple le simple thermomètre médical) et de possibilités d’analyses sanguines, les examens cliniques demeurent externes et s’appuient sur l’observation (aspect du visage, de la langue, d’une plaie, des selles…), le toucher (palpation), l’odeur (des urines, des selles ou de l’haleine). L’absence d’aseptie et d’anesthésie limite par ailleurs la pratique chirurgicale. L’opérateur, dépourvu de gants, doit agir très rapidement sans pouvoir procéder à des interventions complexes, abdominales, cardiaques ou pulmonaires.

La Révolution puis le Consulat ont réorganisé les études de santé, qui débouchent sur un doctorat et s’organisent en trois branches, médecine, chirurgie et pharmacie. En revanche, les infirmiers, généralement dépourvus de formation spécialisée (au sens où nous l’entendons actuellement), sont simplement des aides-soignants.

Le service de santé militaire

Le service de santé militaire, qui s’insère tout naturellement dans ce système, a été créé en 1708 et a pour finalité la conservation du maximum d’effectifs. Cela suppose de lutter quotidiennement contre la maladie mais aussi, un jour de bataille, de panser efficacement les blessés, ce qui est un élément fondamental pour maintenir le mental des troupes et un devoir moral pour un État recourant à la conscription.

En temps de paix ou en garnison fonctionnent des infirmeries régimentaires et des hôpitaux militaires. En campagne hors des frontières, une véritable manœuvre médicale est organisée, parallèlement à la manœuvre tactique proprement dite, avec utilisation des hôpitaux fixes (civils ou militaires) de l’adversaire, organisation d’établissements temporaires, de dépôts de convalescents, de postes de secours lors des batailles et de convois d’évacuation (les blessés d’Austerlitz sont envoyés sur les établissements de Vienne, ceux de Lützen et Bautzen en 1813 rejoignent Dresde).

Le personnel

La suppression en l’an X des hôpitaux militaires d’instruction, qui fournissaient des praticiens aux armées, contraint désormais à recruter dans le monde civil, notamment parmi les étudiants nouvellement diplômés. Mais la précarité du statut réduit le nombre de postulants. En effet, médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires sont en fait des employés civils dépourvus du statut d’officier et ne bénéficiant pas d’une quelconque assimilation de grade. De plus, peu d’entre eux sont permanents. La plupart sont des contractuels, engagés pour une campagne et licenciés à l’issue, ce qui rend peu attrayant le service dans les armées.

Les médecins, obligatoirement docteurs, sont affectés dans les hôpitaux ou aux niveaux organisationnels élevés (divisions, corps d’armée). Ils y assurent la lutte épidémiologique et organisent le cadre de l’hygiène sanitaire collective. Chirurgiens majors et pharmaciens majors, praticiens expérimentés théoriquement titulaires d’un doctorat, dirigent dans leur spécialité respective, au sein des hôpitaux ou dans les armées de campagne, les aides majors, également docteurs, ainsi qu’à partir de juillet 1810 des sous-aides, recrutés parmi les étudiants qui avaient à peine entamé leurs études avant leur incorporation ou les conscrits qui font montre des capacités nécessaires. Mais, dépourvus de réelles compétences, ces sous-aides ne sont finalement que des auxiliaires sanitaires. Par ailleurs, les infirmiers sont recrutés localement dans la population civile. Puis, en 1809, sont créées quelques unités d’infirmiers militaires, destinés à servir dans les hôpitaux militaires et à suivre les armées en campagne.

La répartition des praticiens répond à la logique de fonctionnement des armées. Dans les hôpitaux fixes, on trouve théoriquement un médecin pour 200 fiévreux, un chirurgien pour 25 malades et un infirmier pour 12, avec des pharmaciens à proportion, cette norme s’avérant susceptible d’adaptation dans les établissements temporaires établis au cours de la progression des troupes.

L’organisation

Dans les unités de campagnes, les régiments disposent d’un chirurgien major ou aide-major par bataillon, aidé d’un sous-aide. Ces officiers de santé pratiquent les actes urgents et font fonctionner l’infirmerie régimentaire. Aux échelons organisationnels supérieurs existent des antennes médicales plus étoffées, permettant de renforcer cette chaîne sanitaire. En théorie, on trouve à la division un médecin, six chirurgiens, quatre pharmaciens et quatre personnels administratifs, ainsi qu’une quinzaine de conducteurs et (après 1809) d’infirmiers. Au corps d’armée (en sus du personnel des régiments et des divisions) officient un médecin principal, un chirurgien principal et un pharmacien principal régnant sur cinq chirurgiens, trois pharmaciens, une trentaine d’infirmiers ou de conducteurs et, là encore, cinq personnels administratifs. Enfin, en février 1812, sont attachées au Grand Quartier général six équipes médicales. Ce système permet globalement de répondre aux besoins de mobilité et de légèreté des armées napoléoniennes. Statistiquement, en 1812, les chirurgiens de tous grades représentent 60,2% du personnel médical, les pharmaciens 16,2%, les médecins 4,4% et les infirmiers 19,2%, ce qui s’avère parfaitement cohérent avec les besoins.

Sur le terrain

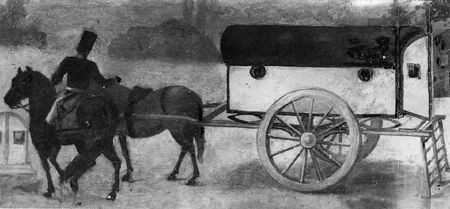

En campagne, les hôpitaux fixes du théâtre d’opération sont utilisés. Chaque régiment possède également une ambulance mobile composée d’un caisson à quatre roues, attelé de quatre chevaux, portant une caisse d’instruments de chirurgie (avec des alvéoles de rangement pour éviter les dégradations durant le transport), deux matelas, six brancards, 50 kg de charpie, 100 kg de linge à pansements et, enfin, une caisse de médicaments, le tout pesant 300 kg. Puis, en 1812, est créé un module plus important, l’ambulance divisionnaire, destiné à doter les équipes médicales au-delà du niveau régimentaire. Elle est composée de six caissons portant 4 361 kg d’objets divers (parmi lesquels 15 matelas, 5 brancards, 650 kg de linge à pansements, 250 de charpie, 15 de médicaments, 40 litres de vinaigre et autant d’eau-de-vie, des provisions de chandelle, sans omettre un assortiment d’instruments médicaux ou domestiques, y compris des paillasses permettant d’organiser un hôpital rudimentaire). Les magasins de l’arrière donnent la possibilité de recompléter ces dotations lorsqu’elles sont épuisées, sachant qu’une approche statistique de l’époque estime qu’il faut 20 pansements par blessé, jusqu’à sa guérison ou son décès.

En guerre

Conditions et contraintes du temps de guerre sont très différentes du temps de paix. De décembre 1803 à août 1805, les troupes réunies au camp de Boulogne connaissent un taux d’hospitalisation moyen de 6,12%. Mais, en campagne, sans compter les combats, marches rapides et bivouacs en plein air épuisent les soldats, notamment les recrues, d’où un nombre croissant de « traînards » à mesure que les opérations s’inscrivent dans la durée. Durant la campagne d’Autriche (avril-juillet 1809), par exemple, le corps d’armée du maréchal Davout connaît par rapport à son effectif un taux d’hospitalisation de 6,22% au 15 février, de 15,46% au 1er mai, à l’issue des premières marches et des premiers combats, de 20,76% au 15 juillet, après Wagram. Il commence ensuite à décroître progressivement (16,29% le 15 novembre).

Un jour de bataille, il y a afflux de blessés et nécessairement recours à une médecine d’urgence. Les chefs du service de santé organisent, un peu en arrière des lignes de combat, des « ambulances » (de grands postes de secours) dans des locaux improvisés (cabane, église…) où ils réunissent, avec les ressources des régiments et des équipes médicales, le maximum de chirurgiens, assistés de pharmaciens. Les blessés y affluent, venus par leurs propres moyens ou portés par des non-combattants (musiciens, employés de l’armée…) car il n’existe pas d’unités de brancardiers avant la fin de 1’année 1813. Le relevage se fait d’ailleurs essentiellement après la bataille et l’on peut y employer des unités complètes.

Dans ces postes de secours, de véritables chantiers opératoires sont organisés, les praticiens les plus qualifiés pratiquant fort logiquement les opérations majeures. C’est en fait le principe de la « médicalisation de l’avant », toujours en vigueur dans l’armée française, qui consiste à traiter et panser le blessé au plus vite, avant de l’évacuer. Dès que possible (parfois dans la journée même), les patients transportables sont envoyés dans les hôpitaux de la région, grâce aux voitures et caissons des unités logistiques, voire avec des moyens civils réquisitionnés. Les postes de secours se vident ainsi au fil des jours.

Faiblesses et efficacité du service de santé

Cette organisation présente cependant plusieurs faiblesses. C’est, en premier lieu, le nombre insuffisant de praticiens, notamment lorsqu’il faut organiser, tout au long de la campagne, des hôpitaux temporaires consommateurs de ressources (d’autant que tous les postes ne sont pas forcément pourvus au début de la guerre). S’ajoute à cela la très faible qualification des sous-aides, qui représentent près de la moitié des chirurgiens et une partie des pharmaciens. Vient enfin l’insuffisance des moyens qui rend le relevage des blessés lent et imparfait tandis que l’organisation des évacuations demeure difficile.

Et pourtant, ce système, malgré ses imperfections, se révèle relativement efficace. Les taux de mortalité et de guérison dans les hôpitaux de l’intérieur (en temps de paix) sont analogues à ceux du monde civil. Les résultats en campagne sont plus difficiles à appréhender. Le chirurgien Larrey évoquant dans ses Mémoires la première campagne de Saxe (du 1er mai au 4 juin 1813), établit ce bilan au 30 juin : 44% des blessés ont rejoint leur unité, 24%, « invalides relatifs », ont été réaffectés dans d’autres formations, 21% ont été réformés ou sont toujours en traitement, 11% sont morts de leurs blessures. Alors que les combattants, dans leurs souvenirs, évoquent souvent les amputations, car elles frappent l’imagination, les statistiques de Larrey révèlent qu’il n’y a que 4,41% de patients amputés dont un quart seulement meurt des suites de l’opération. Même si ces chiffres honorables sont dus en partie à la brièveté du conflit, ils montrent clairement que les hôpitaux de l’armée ne sont pas des « mouroirs », ce que confirment les fouilles archéologiques de fosses funéraires contenant des squelettes de soldats portant des traces de blessures antérieures guéries.

Au bout du compte, l’on s’aperçoit qu’au fil des années, malgré ses insuffisances diverses, le service de santé n’a cessé de se renforcer en personnel (infirmiers, sous-aides, brancardiers) et en matériel (ambulances divisionnaires). Les guerres de l’Empire, dans la lignée de celles de la Révolution, voient l’organisation du traitement des blessés au plus près sur le champ de bataille tandis que la pratique chirurgicale connaît un certain nombre d’avancées. Enfin, comme dans les autres armées, les pertes par maladie représentent un peu plus des trois quarts des décès contre un quart provenant des blessures ou de la mort au combat, cette situation ne prenant fin qu’avec la révolution pasteurienne.

Jean-François Brun

Août 2023

Jean-François Brun est maître de conférences HDR à l’université de Saint-Etienne. Il a été directeur du département d’histoire puis doyen de la faculté SHS. Colonel de réserve, auditeur de l’IHEDN, ses recherches portent essentiellement sur l’histoire militaire, l’organisation des armées et l’évolution des armements.

► consultez le dossier thématique « Vivre et mourir dans la Grande Armée (2023)

Annexes

Textes et documents

| Rapport de l’intendant général Daru sur le service des hôpitaux (période allant d’octobre à décembre 1806) |

|---|

| Après le combat de Saalfeld et la bataille de Jeuer, le nombre des blessés s’élevait à près de 5 000. La marche rapide de l’armée par des routes difficiles n’avait pas permis aux magasins des hôpitaux de suivre le mouvement général. Ainsi, on n’eut d’autres moyens de secours que ceux que l’on trouva dans les caissons de l’ambulance des divisions, et ceux, bien insuffisants, qu’on prit à l’ennemi : il fallut se procurer des ressources dans le pays même. On frappa des réquisitions d’effets et de denrées, on établit des hôpitaux sur tous les points susceptibles de recevoir des malades. Les principaux furent à Saalfeld, Iéna, Erfurt, Schleitz, Weimar, Halle, Nauenbourg, etc. Avant la fin d’octobre, la ligne d’évacuation fut établie sur l’armée par Leipzig, Wittenberg et Berlin. Elle fut ensuite prolongée jusqu’à Posen. Ce fut dans cette dernière ville qu’on travailla à se procurer des ressources pour la campagne de Pologne.

(…) La défaite du général Blucker [Blücher] et la prise de Lübeck avait fourni beaucoup de blessés. La fatigue avait développé aussi des maladies. Des hôpitaux furent ouverts à Hambourg, Lunebourg, Lübeck, etc. et entretenus aux frais du pays. En général, la plupart des dépenses des hôpitaux jusqu’à l’arrivée de l’armée française à Varsovie furent supportées par les villes conquises. La caisse de l’armée fournit les fonds pour la solde des officiers de santé et employés, ainsi que pour les achats d’aliments légers et d’autres dépenses extraordinaires dans plusieurs établissements. De cette manière, dans moins de deux mois et demi, une ligne d’évacuation fut établie depuis Hambourg et Lübeck jusqu’à Varsovie. Avant le 1er janvier 1807, tous les hôpitaux établis dans le Wittemberg et la Bavière étaient évacués, et les malades en étaient tous sortis à l’exception d’environ 200 incurables qui furent évacués sur Strasbourg, et le seul hôpital qui fut encore en activité dans cette partie était celui de Braunau qui recevait les malades de la garnison. Pendant cette époque, la mortalité fut dans la proportion de 50 pour 1 000 malades ou de 27 hommes pour 10 000 journées. « Rapport de l’Intendant Général à Sa Majesté sur la campagne de Prusse et de Pologne », du 29 janvier 1808 (SHD GR C2 265). |

Documents

| Document 1 – Officiers de santé et personnel paramédical par rapport à l’ensemble des effectifs de l’armée française |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Source : Notice historique sur l’organisation de l’armée depuis la révolution jusqu’à nos jours, Paris, Imprimerie nationale, MDCCCCII, p. 213 et 265. |

| Document 2 – Une ambulance à Eylau |

|---|

| « De retour du champ de bataille, où plus de trois cents blessés français restaient étendus, sans qu’il fût possible d’aller jusqu’à eux, je suis revenu à nos hangars (…). J’ai trouvé le service chirurgical de nos hangars en pleine activité, mais quel service ! Des jambes, cuisses et bras coupés, gelés avec les corps morts devant la porte : des chirurgiens couverts de sang ; des infortunés ayant à peine de la paille pour eux et grelottant de froid ! Pas un verre d’eau à leur donner : rien pour les couvrir ; le vent soufflant de toutes parts sous les remises dont le soldat enlevait les portes pour former son bivouac à quelques pas de là. J’ai fait apporter quelques brassées de paille déjà brisée pour couvrir un peu ces braves gens ; les portes de grange ont été rétablies du côté où la bise soufflait le plus fort, et, après avoir exhorté mes collaborateurs, distribués par moi de tous côtés, à tenir bon à l’ouvrage le plus longtemps qu’ils pourraient, je suis retourné à mes équipages, à un quart de lieue de là. Je me suis assuré, en passant devant le bivouac des charrettes d’ambulance, qu’on donnerait du bouillon à la plupart des blessés ; j’ai fait porter des chandelles aux chirurgiens, ainsi qu’une nouvelle provision de linge et quelques caisses d’instruments de plus ».

Percy (P.-F.), Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée (1754-1825), Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1904, p. 166. |