Une France mercantiliste difficile à réformer

Au milieu du XIXe siècle, le monde reste largement dominé par le mercantilisme. La France n’échappe pas au phénomène, même si des efforts ont été accomplis, depuis plus d’un demi-siècle, pour libéraliser les échanges. En 1786, un traité commercial a ainsi été signé entre l’Angleterre et la France, les deux principales puissances économiques du temps, mais la tension puis la guerre entre les deux pays l’a rendu caduc dès 1792-1793. Sous le Consulat et plus encore sous l’Empire, les deux voisins se sont livré à une véritable guerre économique. Les haines accumulées de part et d’autre et la ruine des économies ont ensuite conduit au repliement protectionniste. Il a fallu attendre l’avènement au trône de Louis-Philippe, en 1830, pour que les partisans d’une libéralisation des échanges redonnent de la voix. Malgré une très légère atténuation du protectionnisme en 1836 et la conclusion de traités commerciaux avec les royaumes de Belgique et des Pays-Bas, dix ans plus tard, il n’a guère été possible d’aller plus loin, en raison du front des grands notables, propriétaires fonciers, maîtres de forges et manufacturiers du textile, nombreux dans les Conseils et les Chambres de la monarchie censitaire. Au même moment, la Grande-Bretagne qui connaît un spectaculaire essor économique, décide au contraire de changer radicalement de politique douanière. Grâce à l’initiative de l’industriel Richard Cobden et à la volonté du premier ministre, Robert Peel, les lois protectionnistes sur les céréales (les Corn Laws) sont abolies en 1846. À la suite, le pays s’ouvre à un certain nombre d’autres produits alimentaires.

Exilé outre-Manche, après son évasion du fort de Ham où il a été enfermé pour avoir essayé de renverser le roi des Français, Louis-Napoléon Bonaparte suit de près les derniers débats autour de la réforme douanière. Jusque-là, il a été plutôt réservé vis-à-vis de la libéralisation des échanges. Il a pourtant lu, lors de son emprisonnement, les œuvres des grands économistes libéraux d’Adam Smith à Jean-Baptiste Say. Il est également sensible aux vues des saint-simoniens qui rejoignent, sur ce point au moins, les précédents. Il connaît tous les arguments avancés par les uns et par les autres : l’accroissement notable des échanges et, par contre-coup, l’augmentation de la production, la chute des prix, la stimulation d’une industrie française encline à la routine, en la forçant à améliorer la qualité de ses produits. Cependant, l’étude d’un cas concret, la question des sucres, et le sentiment qu’il présente des analogies avec d’autres secteurs économiques retient le prince. Il se montre sensible au fait que toutes les industries ne sont pas en état de soutenir la concurrence. Elles doivent donc être protégées. « Pouvoir d’un jour à l’autre être privé de pain, de sucre, de fer, écrit-il, c’est livrer sa destinée à un décret étranger, c’est une sorte de suicide anticipé ». « L’agriculture et l’industrie, note-t-il encore, étant les deux causes de vitalité, tandis que le commerce extérieur n’en est que l’effet, un gouvernement sage ne doit jamais sacrifier les intérêts majeurs des premiers aux intérêts secondaires des derniers ». Le premier souci d’un pays, pense-t-il, ne doit pas être le bon marché des produits finis car il abaisse le prix du travail, mais, au contraire, la protection des industries qui épargne le chômage.

Après son élection à la présidence de la République en décembre 1848, il n’a pas encore arrêté une philosophie définitive en matière commerciale, mais l’exemple britannique l’a fait évoluer. Comment ne pas trouver excessifs l’interdiction d’importation de la plupart des fontes et des tissus en coton et les droits de 700 % pesant sur les couvertures de laine et de 200 % sur les aciers ? Une réduction du coût de la vie détachera peut-être les couches populaires des tentations révolutionnaires. En pragmatique et en expérimentateur, il envisage maintenant d’assouplir le régime douanier en mettant fin aux prohibitions et en établissant des droits modérés, pour voir comment se comporte l’économie française. Cependant, son conflit avec l’Assemblée législative l’empêche d’agir. Au lendemain de son coup d’État du 2 décembre 1851, il s’en donne enfin les moyens. La Constitution du 14 janvier 1852 lui attribue le droit de conclure des traités de commerce. Après avoir été proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III, il reçoit même, par le sénatus-consulte du 25 décembre suivant, la faculté de modifier les tarifs stipulés par les traités, sans passer préalablement par la voie parlementaire. Gravitent alors autour de lui un certain nombre de partisans d’une libéralisation des échanges dont les frères Pereire qui viennent de fonder, avec sa bénédiction, le Crédit Mobilier.

En décembre 1853, son gouvernement abaisse les droits sur l’entrée du fer et du charbon, pour répondre à la forte demande des chemins de fer, en pleine expansion. La même année, il suspend le système de l’échelle mobile qui vise à adapter les droits sur les grains, lors des périodes de disette ou d’abondance, mais qui fonctionne toujours avec un temps de retard et qui se révèle souvent contre-productif. En février 1855, Napoléon III nomme Rouher, qui est libre-échangiste, à la tête d’un grand ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. Comme la guerre de Crimée bat son plein, il veut procéder à de nouvelles modifications, tant pour renforcer l’amitié franco-britannique que pour stimuler l’activité économique. L’Exposition universelle de 1855 montre les réussites brillantes de l’industrie française et laisse espérer que celle-ci sera en mesure de rivaliser avec son homologue britannique. « Je sais que vous êtes libre-échangiste, dit-il à lord Clarendon, chef du Foreign Office. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que notre Conseil d’État achève l’élaboration d’un projet qui répondra à vos tendances ». Il tient parole. En juin 1856, un projet visant à remplacer la prohibition d’entrée sur les produits textiles par des droits assez modérés est déposé. Cependant, la mobilisation des manufacturiers, l’hostilité d’une grande partie des conseillers d’État et des députés et les premiers signes d’une crise économique, le font reculer. Il fait retirer le projet. Obstiné, il ne renonce pourtant pas. Il décide d’attendre le moment propice et de procéder, cette fois, par voie d’autorité.

Quelques hommes décidés à abattre des montagnes

À partir de l’été 1859, les deux mots que Napoléon III emploie avec le plus de constance sont ceux de « liberté » et de « paix ». Il vient de sortir victorieux de la guerre d’Italie contre l’Autriche, et l’Angleterre commence à s’inquiéter de sa puissance. L’inauguration du port de Cherbourg face aux côtés anglaises, la construction d’une flotte de guerre cuirassée capable de concurrencer la Royal Navy, la politique française dans les principautés danubiennes et en Indochine et la prochaine annexion de la Savoie et de Nice sont très mal perçues à Londres. Elles font suite à une année de tension entre les deux pays, au cours de laquelle l’empereur a failli perdre la vie lors de l’attentat d’Orsini. Le complot a été préparé en Grande-Bretagne et celle-ci a refusé d’extrader une partie des présumés coupables. La presse des deux pays s’est alors déchaînée. La guerre n’a été évitée que de justesse. Napoléon III est décidé à rassurer les Britanniques sur ses intentions. Deux hommes vont lui en fournir l’occasion.

L’empereur demande à son ambassadeur à Londres, Persigny, d’entamer, de concert avec Rouher, des négociations avec le cabinet britannique. En outre, il commence à discuter avec plusieurs saint-simoniens de mesures destinées à libéraliser le commerce, car l’emprunt de la guerre d’Italie et les dépenses dues aux nouvelles lignes de chemin de fer risquent de provoquer une importante hausse du loyer de l’argent et d’entraver la croissance. Sous le prétexte d’aller présider un congrès international des poids et mesures à Londres, l’un d’entre eux, le conseiller d’État Michel Chevalier, traverse la Manche rencontre son ami Cobden et obtient, le 15 octobre 1859, une audience du chancelier de l’Échiquier, Gladstone, lui-même partisan du libre-échange. Il lui dit avoir des raisons de croire que l’empereur des Français accepterait la signature d’un traité commercial. Chevalier rentre en France avec Cobden et obtient une entrevue de l’empereur. Le souverain approuve sans aucune réserve le projet. Au manufacturier britannique qui lui rappelle opportunément l’inscription gravée au pied de la statue de Robert Peel : « Il améliora le sort des classes laborieuses et souffrantes par l’abaissement du prix des denrées de première nécessité », Napoléon III réplique avec émotion que, de toutes les récompenses, c’est celle qu’il envie le plus. Il demande à ses deux visiteurs du jour de se mettre au travail sans tarder et leur recommande le plus grand secret, en particulier parce que certains de ses ministres sont hostiles et que des fuites sont possibles.

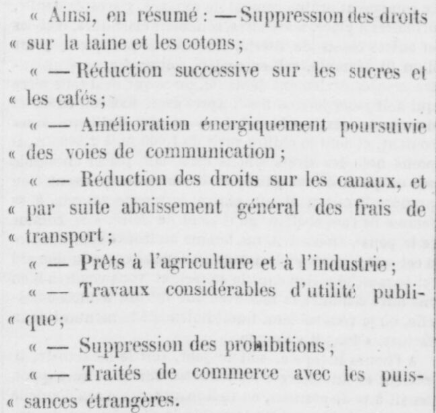

C’est dans une atmosphère de complot que le traité est préparé. Ne participent aux discussions que Chevalier et Rouher, côté français, et Cobden et lord Cowley, l’ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté, côté britannique. Les quatre hommes se retrouvent le soir dans des lieux discrets auxquels ils se rendent sous des déguisements. Mme Rouher sert elle-même de secrétaire. Malgré ces précautions des indiscrétions ont lieu du côté britannique. Le Morning Post du 12 janvier 1860 fait état de la conclusion imminente du traité. C’est la raison pour laquelle Napoléon III décide de faire insérer au Moniteur du 15, la lettre qu’il a adressée, dix jours plus tôt, à son ministre d’État, Fould. Elle confirme « la substitution de droits protecteurs au système prohibitif », tout en annonçant un vaste programme économique destiné à donner à la France les moyens d’affronter la concurrence et en ajoutant : « Plus un pays est riche et prospère, plus il contribue à la richesse et à la prospérité des autres », ce qui fait surnommer cette lettre, « le programme de la paix ». Le traité est finalement signé le 23 janvier 1860. Il n’instaure pas le libre-échange, mais constitue une vraie révolution commerciale pour un pays habitué au protectionnisme le plus étroit. En effet, il prévoit la suppression de toutes les prohibitions et leur remplacement par des droits modérés n’excédant pas 30 % de la valeur, plafond abaissé sous cinq ans à 25 %. L’accord valable pour dix ans sera renouvelable. En outre, la clause de la nation la plus favorisée s’appliquera. En d’autres termes, chacun des deux contractants fera bénéficier l’autre des concessions qu’il pourra accorder à un tierce pays. Napoléon III récompense les deux principaux auteurs français du traité. Rouher est promu grand-croix de la Légion d’honneur deux jours après la signature et Chevalier entre au Sénat le 14 mars suivant.

La réception du traité des deux côtés de la Manche

En Grande-Bretagne, la reine Victoria ouvre la session parlementaire peu de temps après la signature du traité en expliquant qu’il s’agit d’une grande œuvre de paix. Cependant, dans cette patrie du parlementarisme, la façon dont « l’affaire » a été conclue est mal comprise. Il faut que le Premier ministre, lord Palmerston, et plusieurs membres de son cabinet viennent expliquer aux lords et aux députés que le Parlement britannique n’est pas dessaisi de ses prérogatives par une procédure qui s’explique uniquement par les particularités constitutionnelles du voisin français. À tous ceux qui s’inquiètent des avantages consentis à la France, le chancelier de l’Échiquier, Gladstone, et plusieurs membres de la majorité libérale, font comprendre que l’Angleterre a bien plus à y gagner que son partenaire. Après ces explications et l’obtention de quelques aménagements, la majorité finit par approuver ce que les Britanniques appellent le « traité Cobden-Chevalier », soulignant ainsi la part prise par les deux amis dans l’initiative et les négociations.

En France, les réactions sont bien plus vives que du côté britannique. Le numéro du Moniteur du 15 janvier et l’imminence de la signature du traité ont fait l’effet d’un coup de tonnerre, alors que Napoléon III avait pourtant annoncé, lors du retrait du projet de 1856, que le régime douanier serait libéralisé sous cinq ans. Si les viticulteurs, les soyeux lyonnais, les armateurs et la plupart des grands banquiers et négociants se sont montrés satisfaits, la colère a grondé dans beaucoup de bassins industriels, malgré l’annonce de prêts destinés à permettre aux entreprises françaises de soutenir la concurrence britannique. Les patrons et les ouvriers se sont immédiatement mobilisés, en particulier dans les régions textiles de Normandie et du Nord. Le 19, quatre cents industriels de Lille, de Roubaix, de Rouen ou encore d’Elbeuf, sont même venus par trains spéciaux solliciter une audience de l’empereur, qui la leur a refusée. Ils rédigent alors une adresse véhémente et la publient dans la presse. Par la suite, ils font même circuler des pétitions auprès de leurs ouvriers.

Napoléon III lâche cependant du lest sur les modalités d’application du traité et sur le détail des droits qui s’appliqueront désormais. Il autorise Rouher à lancer une grande enquête qui permet à plus d’un millier d’industriels de s’exprimer. Par ailleurs, si le Corps législatif n’a pas été consulté sur le traité lui-même à la grande irritation de certains élus de la majorité qui n’hésitent pas à le qualifier de « coup d’État douanier », le souverain qui n’a pourtant fait qu’user de ses prérogatives, décide d’associer les députés aux mesures d’accompagnement. En avril, le filateur normand Pouyer-Quertier est élu rapporteur du projet sur le dégrèvement des laines et des cotons bruts, fait de son rapport le manifeste du parti protectionniste et est vivement applaudi. Le projet est finalement voté à une très large majorité, mais les résistances, encore si rares au Corps législatif dans ces années-là, témoignent d’un malaise. Les droits sur les textiles sont très modérés. Ceux sur la métallurgie sont généralement diminués des deux tiers et ceux sur le charbon de moitié. Cependant, cette réduction s’accompagne d’un crédit de 40 millions de francs destiné à financer des prêts à 5 % remboursables en vingt ans pour les industriels désireux de renouveler leur matériel pour pouvoir soutenir la concurrence britannique. En outre, les vins et alcools français peuvent désormais entrer sur le sol britannique avec des droits très réduits et la plupart des articles de luxe, les articles de mode et les soieries, en franchise.

L’opposition au traité ne désarme pas lors des sessions suivantes. En effet, le mouvement de libéralisation se poursuit, alors que la dégradation de la conjoncture semble pourtant donner raison aux plus pessimistes. En raison de l’effet de contagion de la clause de la nation la plus favorisée, quatorze traités du même genre sont signés au cours des années suivantes, avec la plupart des États européens : la Belgique et l’Empire ottoman dès 1861, la Prusse en 1862, l’Italie en 1863,… En mars 1860, deux décrets étendent le traité franco-britannique à l’Algérie et permettent aux pays étrangers de commercer avec elle. Un autre décret du 25 juin 1860 ouvre la frontière sud de l’Algérie aux produits du Sahara et du Soudan. La loi du 31 juillet 1861 abroge le système de l’exclusif. Le pacte colonial qui interdisait aux colonies de commercer avec d’autres puissances que la métropole prend fin. Une loi du 15 juin 1861 remplace l’échelle mobile par un droit faible et uniforme sur les grains. La taxe sur le pain est supprimée et un décret de juin 1863 établit la liberté de la boulangerie, non sans hésitations de la part de Napoléon III, qui craint un renchérissement du prix du pain, base de l’alimentation populaire. Pourtant, en ce domaine, l’initiative est indiscutablement une réussite, car le développement du réseau ferré français prémunit désormais la France de la disette et donc d’une hausse du prix du pain qui en résulterait. Mais qu’en est-il du traité de 1860 et des suivants ainsi que de leurs principales mesures d’accompagnement ?

Bilan et devenir du traité

Il est impossible de dire catégoriquement si les effets positifs l’emportent sur les négatifs tant la question, déjà complexe à la base, est encore compliquée par des facteurs indirects comme la guerre de Sécession, tant les secteurs concernés sont nombreux et variés, tant partisans et adversaires ont versé au dossier de pièces contradictoires. Du reste, les historiens de l’économie sont aujourd’hui encore très divisés sur la question.

Au cours de la décennie qui suit le traité, le taux de croissance de l’économie française est plus faible et le commerce extérieur progresse moins que dans les décennies précédentes où l’on partait, il est vrai, de très bas. En outre, les exportations n’augmentent que d’un tiers alors que les importations s’accroissent de 60 %. Sans surprise, les achats d’objets manufacturés progressent fortement, mais aussi ceux des produits de l’élevage et des céréales secondaires. La France place à l’étranger, mieux encore qu’auparavant, ses produits de luxe ou ses vins, même si ces derniers ne réussissent pas encore aussi bien qu’on l’espérait. Le maître d’hôtel de Rouher n’avait pas tort de l’avertir : « J’ai vécu dix ans en Angleterre : les Anglais préféreront toujours leur porto à notre vin. » La dégradation relative de la balance commerciale française ne doit cependant pas faire oublier les excédents croissants de la balance des comptes qui subit également l’influence, quoique moindre, de la politique douanière.

L’examen des deux grands plus grands secteurs industriels de l’époque appellent aussi un bilan nuancé. Indéniablement, le textile souffre. Sur les 200 entreprises qui demandent un prêt à l’État, seules 80 l’obtiennent et les années 1860 connaissent un grand nombre de fermetures de fabriques et une forte poussée du chômage, en particulier dans la Normandie cotonnière. Cependant, le secteur pâtit davantage de la guerre de Sécession et de la famine de coton que de la concurrence britannique. Au même moment, l’industrie de Manchester souffre autant. La laine ou le lin tirent davantage leur épingle du jeu. Quant à la sidérurgie, elle connaît aussi son cortège de faillites, mais principalement pour les entreprises les plus vétustes, celles qui travaillaient au bois. Pour le reste, elle améliore son équipement et poursuit son essor. Il est frappant qu’à l’approche du renouvellement du traité et par la suite, les manufacturiers textiles réclament massivement, lors des élections, dans des meetings ou des pétitions, la dénonciation de l’accord ou au moins sa renégociation, alors que les métallurgistes et leurs soutiens comme Thiers, membre du conseil d’administration de la Compagnie d’Anzin, se montrent généralement plus discrets.

En janvier 1870, l’Empire libéral lance une grande enquête parlementaire sur les effets du traité de 1860, mais la chute du régime ne lui permet pas d’aboutir. C’est la Troisième République et le nouveau chef de l’État, Thiers, qui héritent du dossier. Celui-ci et son ministre des Finances, Pouyer-Quertier, protectionnistes l’un et l’autre, renégocient essentiellement les clauses textiles, ce qui aboutit finalement à l’abolition partielle du 1er mars 1873, avant que la France ne revienne à un protectionnisme encore plus rigoureux en 1881 d’abord, en 1892 ensuite, avec les tarifs Méline.

Au total, la politique douanière du Second Empire, dont le bilan chiffré est mitigé, n’a pas été suivie des effets spectaculaires que ses partisans et ses détracteurs annonçaient. Il est possible d’en dire autant de la politique protectionniste qui lui a succédé. Les principales conséquences de la politique menée dans les années 1860 sont peut-être culturelles et sociales. La France passe alors d’une économie de l’offre à une économie de la demande. La société de consommation est en train d’émerger. Au moment où le système libéral mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale connaît à son tour la crise et avec elle la société consumériste, cette histoire a le mérite de nous faire réfléchir.

Bibliographie

Pour une vision d’ensemble :

Adrien Dansette, Naissance de la France moderne. Le Second Empire, Hachette, 1976

François Crouzet, L’Économie de la Grande-Bretagne victorienne, SEDES, 1978, rééd. Belin 2009

Les deux monographies clés:

A.L. Dunham, The Anglo-French Treaty of Commerce of 1860, Univ. of Michigan, 1930

Michael Stephen Smith, Tariff Reform in France, 1860-1900, The Politics of economic interest, Londres, Cornell Univ. Press, 1980

Les trois biographies sur les principaux acteurs du côté français :

Robert Schnerb, Rouher et le Second Empire, Armand Colin, 1949

Jean Walch, Michel Chevalier, économiste saint-simonien (1806-1879), Lille, SRT, 1974

Éric Anceau, Napoléon III. Un Saint-Simon à cheval, Tallandier, 2008

Mise en ligne : janvier 2010 (mise à jour : janvier 2024)