– « Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois, et d’ajouter: « Le sort des armes m’amène chez mon plus cruel ennemi, mais je compte sur sa loyauté ».

Telles sont les paroles prononcées par Napoléon en arrivant, le 15 juillet 1815 peu après 6 heures du matin à bord du « Bellerophon », navire de guerre de la marine britannique qui doit le conduire en Angleterre. Le commandant du bâtiment, le capitaine Maitland, l’accueille en usant du qualificatif de « sir » que l’Empereur, dans sa méconnaissance de la langue de Shakespeare, interprète comme la forme anglaise du mot français « Sire ». Puis, après lui avoir présenté les membres de son état-major, l’Anglais met sa propre cabine à la disposition de son hôte. Plus encore: dès le premier repas, il l’invite à présider la table et donne des ordres pour que les plats soient préparés par un cuisinier français et servis dans sa vaisselle personnelle par son maître d’hôtel revêtu de la livrée impériale.

La visite qui lui est faite quelques heures plus tard par le contre-amiral sir Henry Hotham, commandant l’escadre anglaise, confirme cette bonne impression. Ce dernier s’adresse à lui en l’appelant « Votre Majesté » et l’invite à déjeuner le lendemain. A la suite de cette entrevue, Napoléon confie aux officiers qui l’ont accompagné à bord du « Bellerophon » que les marques de déférence qui lui sont ainsi prodiguées de la part des marins britanniques, traduisent sans aucun doute les bonnes intentions de leur gouvernement à son endroit.

Le « Bellerophon » met à la voile en direction de l’Angleterre dans la soirée du 16 juillet. Les jours suivants, le voyage se poursuit dans une atmosphère détendue, presque sereine. Chaque jour, l’Empereur s’entretient amicalement avec le capitaine Maitland ou avec l’un ou l’autre de ses officiers, en particulier le chirurgien du bord, un jeune Irlandais de 29 ans le docteur O’Meara, qui parle assez couramment l’italien et le français. Lorsque l’Empereur se trouve seul avec les membres de son entourage, il lui arrive même d’évoquer le temps prochain où il pourra mener en leur compagnie, dans un manoir de la vieille Angleterre, l’existence paisible d’un souverain en exil entouré d’égards et de respect.

Le « Bellerophon » met à la voile en direction de l’Angleterre dans la soirée du 16 juillet. Les jours suivants, le voyage se poursuit dans une atmosphère détendue, presque sereine. Chaque jour, l’Empereur s’entretient amicalement avec le capitaine Maitland ou avec l’un ou l’autre de ses officiers, en particulier le chirurgien du bord, un jeune Irlandais de 29 ans le docteur O’Meara, qui parle assez couramment l’italien et le français. Lorsque l’Empereur se trouve seul avec les membres de son entourage, il lui arrive même d’évoquer le temps prochain où il pourra mener en leur compagnie, dans un manoir de la vieille Angleterre, l’existence paisible d’un souverain en exil entouré d’égards et de respect.

Aux premières heures du 24 juillet, le « Bellerophon » jette l’ancre en rade de Torquay. Dès l’annonce de son arrivée, un grand nombre d’habitants de la ville prennent place sur des canots et, malgré les consignes sévères données par le commandant du port, tentent de s’approcher du navire pour tenter de l’apercevoir. A plusieurs reprises, Napoléon monte sur le pont et salue les curieux en soulevant son chapeau. Les hommes se découvrent à leur tour, les femmes agitent leurs mouchoirs et parfois même lancent des fleurs dans sa direction. A aucun moment, cette foule ne manifeste le moindre signe d’hostilité à l’égard de cet homme qu’on leur a si longtemps dépeint sous les traits d’un monstre et de l’ennemi mortel de leur pays.

Le lendemain, le nombre des badauds augmente encore et le capitaine Maitland estime à près d’un millier le nombre de barques qui tournent inlassablement autour de son bâtiment. Napoléon est visiblement satisfait: on ne l’avait donc pas trompé en lui disant que son prestige personnel rayonnait largement de l’autre côté de la Manche et que la Grande-Bretagne comptait dans sa population bon nombre de « braves gens ».

Une ombre cependant commence à se profiler. Si les journaux libéraux apportés à bord par les officiers anglais affichent leur confiance en la générosité et la loyauté de leur gouvernement, les gazettes conservatrices publient des appréciations très violentes à l’égard de celui qu’elles appellent « l’ogre corse », le « fléau de l’humanité », le « vaurien sanguinaire », le « fripon à diadème » et proposent de lui « faire expier ses crimes » en lui infligeant toutes sortes de châtiments, dont le moins cruel serait de le déporter dans une île lointaine.

Le malaise engendré par la lecture de ces feuilles se trouve encore aggravé par le retour à bord du « Bellerophon » du général Gourgaud chargé de remettre en mains propres au Prince-Régent d’Angleterre une lettre par laquelle Napoléon annonçait sa décision de « de venir s’asseoir au foyer du peuple britannique » (sic) et auquel les autorités venaient de refuser l’autorisation d’accomplir sa mission. En dépit de la consternation qui se lit sur le visage de ses compagnons d’infortune, Napoléon n’en continue pas moins à affecter la plus parfaite sérénité. Il ne peut pourtant cacher son inquiétude en apprenant que le capitaine Maitland vient de recevoir l’ordre d’appareiller pour Plymouth à l’aube du 26 juillet, tandis que se confirme le bruit selon lequel le gouvernement de Londres continuerait à délibérer sur le sort qui devait lui être réservé.

Le « Bellerophon » parvient à sa nouvelle destination dans la soirée du 26. A peine a-t-il jeté l’ancre qu’il est encadré de deux frégates, la « Lifey » et l' »Eurotas » chargées d’empêcher toute embarcation d’approcher. La présence dans le port du « Tonnant », navire-amiral ayant à son bord lord George Elphingstone Keith, commandant en chef la flotte de la Manche et que l’on dit « porteur d’un message très important à l’intention du prisonnier » provoque un sentiment d’angoisse qui va se prolonger au cours des trois interminables journées qui vont suivre.

Le 3 juillet, en effet, vers 10 heures 30 du matin, lord Keith, accompagné de sir Harry Bunburry, sous-secrétaire d’Etat à la Guerre, monte à bord du « Bellerophon » et demande à être reçu par celui auquel les Anglais refusent le titre d’Empereur et qu’ils ne désigneront plus désormais que sous le qualificatif de « général Bonaparte ». Sans préambule, l’amiral, dont le général Bertrand, Grand-maréchal du Palais, qui se tient auprès de Napoléon, traduit les paroles, fait part à son interlocuteur la décision prise par le gouvernement de Londres de le déporter dans l’île de Sainte-Hélène afin, précise-t-il, « de ne pas lui laisser la possibilité de troubler à nouveau la paix de l’Europe ». Il ajoute que le général pourra se faire accompagner par trois des officiers français ayant pris place à ses côtés à bord du « Bellerophon », un chirurgien et dix domestiques. Il termine en précisant que le départ aura lieu dans quelques jours.

Lord Keith, à la demande des Français, apporte alors quelques précisions sur les conditions dans lesquelles devra s’opérer le transport des proscrits dans le lieu de leur future résidence. Le « Bellerophon » ne se trouvant pas en état d’accomplir un tel voyage, les Français prendront place à bord du « Northumberland », navire de ligne armé de 78 canons, présentement en rade de Portsmouth où il subit quelques réparations et aménagements au retour d’une longue campagne aux Indes. Le contre-amiral sir George Cockburn, nommé pour la circonstance commandant en chef du Cap de Bonne-Espérance et des mers adjacentes, chargé en outre d’assurer à titre provisoire des fonctions de gouverneur de Sainte-Hélène, prendra le commandement de l’expédition.

Napoléon s’indigne, se retranche derrière son bon droit, rappelle qu’il est monté à bord du « Bellerophon » de son plein gré, qu’il est l’hôte et non le prisonnier de l’Angleterre, que cette nation va se couvrir d’opprobre si elle exécute une telle mesure prise à son encontre et en violation de ses propres lois. Les deux Anglais demeurent de marbre. Lorsque Napoléon se tait enfin, ils se contentent de répondre qu’ils transmettront cette protestation au Prince-Régent et insistent pour que « le général » leur fasse connaître dans les meilleurs délais les noms de ses futurs compagnons d’exil.

Le « Bellerophon » va demeurer en rade de Plymouth jusqu’à l’aube du 4 août. Au cours de ces pénibles journées, Napoléon ne manque aucune occasion de répéter qu’aucune loi humaine ne permet à ceux auxquels il avait confié son destin en toute bonne foi de se comporter à son égard comme des geôliers. Pour sa part, le capitaine Maitland intervient auprès de ses compagnons pour que lui soit communiquée la liste des noms des Français devant partager son infortune. Il lui est immanquablement répondu sur un ton péremptoire que « Sa Majesté n’irait pas à Sainte-Hélène » et que par conséquent une telle démarche se trouvait sans objet.

Les Anglais s’interrogent sur le sens de ces paroles. Napoléon aurait-il l’intention de se suicider pour échapper à la déportation? Bien que la plupart des observateurs se refusent à envisager cette éventualité, une sourde inquiétude s’installe dans les esprits. Bientôt le déclenchement en Angleterre même sous l’impulsion de quelques éléments de l’opposition libérale d’une manoeuvre politico-judiciaire destinée à faire échec à la décision gouvernementale va apporter un éclairage nouveau à ces affirmations.

Pour saisir le véritable sens des événements qui vont suivre, il importe de prendre en considération certaines dispositions essentielles de la législation britannique concernant la liberté individuelle et les droits accordés aux étrangers résidant sur le territoire du royaume. Napoléon, pour sa part, n’en ignorait aucun détail car, dès le lendemain du désastre de Waterloo et alors que son abdication semblait inévitable, d’éminents juristes à la tête desquels se trouvait l’archichancelier Cambacérès, lui avaient brossé le tableau de la situation qui serait la sienne au cas où les puissances alliées voudraient s’emparer de sa personne.

En effet et si par malheur pour lui une telle éventualité devenait réalité, il existait à leurs yeux un certain nombre de certitudes. En premier lieu, affirmaient-ils, nul ne pouvait ignorer que les partisans des Bourbons nourrissaient l’intention de le traduire devant un tribunal d’exception, ce qui ne pouvait laisser subsister aucun doute sur le sort qui lui serait réservé. D’un autre côté, les représentants les plus autorisés de la Prusse, de la Russie et même de l’Autriche (dont le souverain était pourtant son beau-père) ne cachaient pas leur désir d’en finir une fois pour toutes et, par les méthodes les plus expéditives, avec un homme qui les avait fait trembler pendant plus de vingt ans.

Par contre, au milieu de ce concert d’invectives, l’Angleterre demeurait dans une prudente réserve. Tout en affichant la nécessité de prendre toutes les mesures propres à préserver l’Europe d’un nouveau retour de « Bonaparte » sur le trône de France, ses dirigeants ne cessaient de rappeler que leur pays pouvait s’enorgueillir d’être depuis plusieurs siècles « un état de droit ». Les conseillers de Napoléon en avaient donc déduit, un peu hâtivement sans doute, qu’au cas où ce dernier serait pris au piège, le moindre mal consisterait pour lui à se placer sous la protection des lois britanniques.

Une série de circonstances au nombre desquelles il importe de rappeler les journées perdues par l’Empereur à Paris et à Malmaison au lendemain de son abdication au lieu de prendre immédiatement le chemin de l’exil, la duplicité du gouvernement provisoire mis en place sous la présidence de Fouché qui s’était empressé de faire connaître aux Alliés le désir de l’Empereur de se rendre à Rochefort et de s’y embarquer pour l’Amérique, le refus de celui-ci de tenter, après être parvenu sur les côtes françaises de forcer le blocus établi par la flotte britannique et la menace qui pesait dès lors sur lui de tomber entre les mains des policiers de Louis XVIII envoyés à sa poursuite, l’avaient contraint de considérer sa reddition aux Anglais comme un inévitable recours. Il s’y était résigné le 15 juillet en prenant soin, comme on le sait déjà, de préciser qu’il s’en remettait non seulement à la générosité de ses anciens ennemis, mais à la protection de leurs lois.

En quoi consistait cet arsenal juridique auquel se référait le proscrit et qui, selon Cambacérès et ses amis, était susceptible de présenter la moins mauvaise des solutions dans les circonstances présentes? La pièce principale en était la Grande Charte d’Angleterre, plus connue sous le nom de Magna Charta, imposée en juin 1215 par les barons révoltés au roi Jean-sans-Terre, qui consacrait non seulement la reconnaissance de leurs droits et de ceux de l’Eglise, mais précisait que « nul homme libre ne serait poursuivi, ni arrêté, ni puni dans ses biens et privilèges, ni mis hors-la-loi, ni exilé qu’après un verdict délivré par ses égaux et d’après les lois du pays ».

Ce texte, qui ne laissait aucune place à l’injustice et à l’arbitraire avait été complété par l’Habeas Corpus Act voté par le Parlement britannique en 1679 sous le règne du roi Charles II. Aux termes de ce bill célèbre, tout citoyen résidant sur le territoire de la Grande-Bretagne et emprisonné sans jugement pouvait solliciter ou faire solliciter par une tierce personne du Lord Chancelier d’Angleterre ou en son absence d’un des juges de la Cour du Banc du Roi un « writ d’habeas corpus a judiciendum », c’est-à-dire l’ordre écrit de le faire comparaître devant une juridiction compétente afin d’ouvrir une procédure et d’aboutir éventuellement à son élargissement immédiat au cas où sa culpabilité ne serait pas suffisamment reconnue. De l’avis unanime, ce texte, qui complétait et renforçait encore la portée de la Magna Charta était considéré depuis sa promulgation comme l’élément primordial de la législation anglaise.

En conséquence, Napoléon s’était efforcé de croire qu’au cas où il serait frappé d’une mesure d’internement à son arrivée sur le sol britannique, les membres du parti libéral opposés au gouvernement conservateur en place depuis plus de dix ans – et les récents débats de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords avaient confirmé leur détermination – ne manqueraient pas de protester contre cette violation de la loi et de solliciter un « writ d’habeas corpus » en sa faveur. L’affaire serait ainsi soumise au jugement d’une juridiction compétente devant laquelle ses défenseurs auraient bon droit de rappeler qu’il ne pouvait être maintenu en état d’arrestation puisqu’il ne pouvait être tenu pour un criminel au propre sens de ce mot, mais comme un souverain – celui de l’île d’Elbe reconnu comme tel par toutes les puissances alliées et l’Angleterre elle-même aux termes du traité de Paris du 30 mai 1814 – venu en mars 1815 faire la guerre au roi de France Louis XVIII et vaincu trois mois plus tard par la coalition de ses ennemis. Si la justice se montrait sensible à ces arguments, et nul n’avait le droit d’en douter, rien ne pouvait s’opposer dès lors à ce qu’il fût autorisé à séjourner sur le territoire de la Grande-Bretagne en vertu de l’Allien Bill, autre loi fondamentale régissant les droits et les devoirs de tout étranger auquel était accordé cet honneur.

Les choses allaient se passer tout autrement. Dès l’annonce de la reddition de « Boney » – tel était le nouveau sobriquet sous lequel les Anglais désignaient volontiers Napoléon – avait été connue à Londres, le gouvernement s’était réuni pour décider du sort qu’il convenait de réserver à un personnage aussi encombrant. Le problème était épineux, car il s’agissait de faire preuve de fermeté à la fois pour répondre au désir des puissances alliées et assurer la sécurité de la Grande-Bretagne, de l’autre tenir compte de la pression exercée par une fraction non négligeable de l’opinion publique favorable à une politique de justice. Les délibérations s’annonçaient donc longues et difficiles, à tel point que le Premier Ministre, lord Liverpool, fit donner l’ordre au capitaine Maitland de ralentir la marche de son bateau qui voguait déjà en direction des côtes anglaises afin de laisser à ses collègues le temps de se prononcer.

Les choses allaient se passer tout autrement. Dès l’annonce de la reddition de « Boney » – tel était le nouveau sobriquet sous lequel les Anglais désignaient volontiers Napoléon – avait été connue à Londres, le gouvernement s’était réuni pour décider du sort qu’il convenait de réserver à un personnage aussi encombrant. Le problème était épineux, car il s’agissait de faire preuve de fermeté à la fois pour répondre au désir des puissances alliées et assurer la sécurité de la Grande-Bretagne, de l’autre tenir compte de la pression exercée par une fraction non négligeable de l’opinion publique favorable à une politique de justice. Les délibérations s’annonçaient donc longues et difficiles, à tel point que le Premier Ministre, lord Liverpool, fit donner l’ordre au capitaine Maitland de ralentir la marche de son bateau qui voguait déjà en direction des côtes anglaises afin de laisser à ses collègues le temps de se prononcer.

L’Angleterre et ses dirigeants se trouvèrent ainsi partagés en deux camps: d’un côté, les conservateurs ou torys qui se voulaient sans pitié pour « le plus infâme des criminels » et demandaient pour lui la pendaison, l’emprisonnement dans une cage de fer, ou, pour les plus modérés, l’internement dans une citadelle inexpugnable de préférence aussi éloignée de l’Europe que possible, de l’autre les libéraux ou whigs, à la tête desquels se distinguaient des personnages illustres, notamment le duc de Sussex, propre frère du Prince-Régent, lord Wellesley, cadet du général Wellington, vainqueur de Waterloo, le célèbre poète lord Byron, des membres éminents de la Haute Assemblée tels lord Holland et lord Stanhope, des membres de la Chambre des Communes, des avocats et de nombreux journalistes qui condamnaient ouvertement cette outrance et exigeaient la stricte application de la loi.

Selon le langage du temps, les ministres « s’estimaient comptables devant les siècles à venir du sort d’un homme dont l’existence était la plus grande honte de l’Histoire ». Leur premier devoir consistait donc à ne pas se laisser influencer par la véhémence des articles publiés chaque jour dans la presse libérale, en particulier le « Morning Chronicle » et à trouver le moyen « d’éviter un nouveau retour de l’île d’Elbe » sans pour autant violer les traditions du royaume.

Diverses possibilités furent envisagées. Le ministre des Affaires étrangères, lord Castelreagh, reprenant ainsi à son compte mais sous une forme légèrement modifiée l’une des hypothèses évoquées quelques semaines plus tôt par Cambacérès, suggéra l’idée de livrer Napoléon au roi de France qui le ferait « juger comme traître et rebelle pour s’être introduit à main armée dans le département du Var le 1er mars 1815 de telle manière qu’il n’ait aucune chance d’en réchapper ». La crainte que cette justice expéditive ne provoquât en France une véritable guerre civile fit rapidement abandonner ce projet. D’autres ministres se déclarèrent prêts à adopter la proposition du journaliste Lewis Goldsmith de traduire « Buopaparte » devant un « Grand Tribunal Européen » composé de magistrats appartenant aux divers pays ayant eu à souffrir de « sa tyrannie ». Mais en 1815, les esprits n’étaient guère préparés à accepter cette forme de justice internationale que l’on ne verra se mettre en place que cent trente ans plus tard au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et l’affaire demeura sans suite.

A bout d’arguments, le Premier Ministre, sur la proposition de son ministre de la Justice, lord Eldon et avec l’approbation de son ministre de la Guerre et des Colonies, lord Bathurst, déclara alors que Napoléon, en s’échappant de l’île d’Elbe avait violé les termes du traité de Paris du 30 mai 1814 et s’était ainsi mis hors-la-loi. Dans ces conditions, il cessait d’être protégé par la législation en vigueur dans les îles britanniques et il devenait possible d’invoquer la raison d’Etat pour déterminer de son sort. C’est ainsi que fut prise la décision de le déporter « dans une île lointaine où il serait facile de le surveiller et d’où il ne pourrait jamais revenir ».

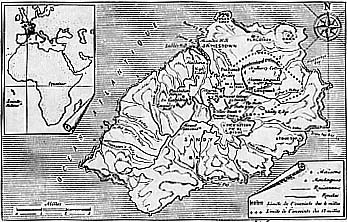

Certains ministres songèrent à l’île de la Trinité ou à celle de Sainte-Lucie dans les petites Antilles, d’autres à un îlot isolé de l’archipel des Açores. On y renonça pour des raisons de sécurité. Le choix se porta alors sur Sainte-Hélène, rocher perdu dans l’immensité de l’Atlantique Sud, à 2.500 kilomètres des côtes africaines les plus proches et à plus de 3.000 des côtes brésiliennes. Il restait cependant un dernier obstacle à surmonter: depuis 1661, la propriété de cette île avait été octroyée par le roi d’Angleterre à la « Très honorable et très puissance Compagnie des Indes orientales » qui en assurait ainsi l’administration et la défense. Qu’à cela ne tienne! Le 25 juillet, le Conseil des directeurs de la Compagnie, réuni à la demande de lord Buckingham, ministre du Commerce, déclara céder ses droits sur le territoire à la couronne britannique pour toute la durée de la captivité du « général Bonaparte ». Toutes les difficultés ayant été applanies, lord Liverpool avait chargé lord Keith d’annoncer la décision de son gouvernement à l’intéressé.

Dans un premier temps, cette nouvelle provoque la surprise et la consternation dans les rangs des libéraux, mais c’était mal connaître leur détermination et leur volonté de mettre en difficulté leurs adversaires conservateurs que de penser qu’ils demeureraient longtemps sans trouver une réplique. Tandis que les journaux d’opposition expriment leur indignation devant une mesure qu’ils considèrent « comme un acte de vengeance et un abus de pouvoir » à l’égard d’un homme que beaucoup qualifient de « sujet temporaire de l’Angleterre », voire même « d’illustre fugitif » et rappellent que « l’octroi d’une liberté entière aurait constitué pour la nation britannique une politique à la fois bien entendue et honorable », un célèbre avocat londonien du nom de Capell Loft affirme que le gouvernement n’avait pas le droit d’agir de la sorte sans avoir obtenu un vote favorable du Parlement. Avec une mauvaise foi insigne, lord Liverpool lui répond que les Chambres étant en vacances, un débat aurait lieu à ce sujet le 1er octobre, mais comme il avait déjà donné des ordres pour que le navire devant transporter Napoléon à Sainte-Hélène prenne la mer dans les plus brefs délais, il savait pertinemment que cette discussion ne serait alors qu’une simple formalité.

Dans un premier temps, cette nouvelle provoque la surprise et la consternation dans les rangs des libéraux, mais c’était mal connaître leur détermination et leur volonté de mettre en difficulté leurs adversaires conservateurs que de penser qu’ils demeureraient longtemps sans trouver une réplique. Tandis que les journaux d’opposition expriment leur indignation devant une mesure qu’ils considèrent « comme un acte de vengeance et un abus de pouvoir » à l’égard d’un homme que beaucoup qualifient de « sujet temporaire de l’Angleterre », voire même « d’illustre fugitif » et rappellent que « l’octroi d’une liberté entière aurait constitué pour la nation britannique une politique à la fois bien entendue et honorable », un célèbre avocat londonien du nom de Capell Loft affirme que le gouvernement n’avait pas le droit d’agir de la sorte sans avoir obtenu un vote favorable du Parlement. Avec une mauvaise foi insigne, lord Liverpool lui répond que les Chambres étant en vacances, un débat aurait lieu à ce sujet le 1er octobre, mais comme il avait déjà donné des ordres pour que le navire devant transporter Napoléon à Sainte-Hélène prenne la mer dans les plus brefs délais, il savait pertinemment que cette discussion ne serait alors qu’une simple formalité.

Les libéraux ne s’avouent pas encore vaincus. Napoléon n’ayant pas été mis en arrestation aux termes de la loi, il leur est impossible de recourir à la procédure habituelle et à solliciter en sa faveur un « writ of habeas corpus ad judiciendum ». Ils vont cependant trouver un stratagème qui, dans leur esprit, devrait contraindre les autorités responsables à ordonner son débarquement avant le départ du navire qui doit le conduire dans un lieu d’exil.

Avant d’aller plus loin, on est en droit de s’interroger. L’insistance avec laquelle Napoléon, après l’annonce de sa prochaine déportation, faisait dire par ses compagnons qu’il n’irait pas à Sainte-Hélène et son obstination à refuser de désigner ceux qui seraient appelés à partager son sort, étaient-elles justifiées par la connaissance des manoeuvres qui allaient être tentées en sa faveur? Comment, d’autre part, aurait-il pu être renseigné sur les efforts déployés par « les napoléonistes anglais » alors que ses gardiens avaient mis le « Bellerophon » en quarantaine et interdit toute communication entre les Français et le monde extérieur? Existait-il à bord des informateurs ou des espions suffisamment avertis pour tromper la surveillance des gardes-côtes? Autant de questions auxquelles il est impossible d’apporter de réponse et on en est réduit aux hypothèses.

Il semble bien que Las Cases, qui s’était attaché à la personne de l’Empereur depuis son départ pour l’exil et avait été des premiers à lui conseiller de se rendre aux Anglais, ait joué un rôle majeur dans le déroulement de cette affaire. Intelligent et discret, possédant de nombreux amis à Londres où il avait longtemps résidé au temps de l’émigration, il aurait fort bien pu correspondre avec eux grâce à certaines complicités acquises au cours de la traversée du « Bellerophon ». On a également supposé que le maître d’hôtel de l’Empereur, Cipriani (de son véritable nom Cipriani Franceschi), homme d’un grand dévouement et habile à tenir le rôle d’agent secret (il avait notamment donné la mesure de ses talents lors de la capitulation de l’île de Capri en 1808 et au cours du séjour de Napoléon à l’île d’Elbe) aurait réussi une nouvelle fois à tromper les Anglais et obtenu l’autorisation de descendre à terre sous prétexte d’y faire des achats. Et, comme on ne prête qu’aux riches, on pense qu’il aurait profité de cette facilité pour transmettre ou recevoir des messages. En réalité, on ne possède aucune certitude mais il paraît infiniment probable qu’en dépit de la surveillance de leurs gardiens, les Français aient pu, dès les premiers jours d’août 1815, entrer secrètement en relations avec des membres de l’opposition libérale sans qu’il soit possible de préciser ni le cheminement ni la réelle portée de ces échanges.

Il semble bien que Las Cases, qui s’était attaché à la personne de l’Empereur depuis son départ pour l’exil et avait été des premiers à lui conseiller de se rendre aux Anglais, ait joué un rôle majeur dans le déroulement de cette affaire. Intelligent et discret, possédant de nombreux amis à Londres où il avait longtemps résidé au temps de l’émigration, il aurait fort bien pu correspondre avec eux grâce à certaines complicités acquises au cours de la traversée du « Bellerophon ». On a également supposé que le maître d’hôtel de l’Empereur, Cipriani (de son véritable nom Cipriani Franceschi), homme d’un grand dévouement et habile à tenir le rôle d’agent secret (il avait notamment donné la mesure de ses talents lors de la capitulation de l’île de Capri en 1808 et au cours du séjour de Napoléon à l’île d’Elbe) aurait réussi une nouvelle fois à tromper les Anglais et obtenu l’autorisation de descendre à terre sous prétexte d’y faire des achats. Et, comme on ne prête qu’aux riches, on pense qu’il aurait profité de cette facilité pour transmettre ou recevoir des messages. En réalité, on ne possède aucune certitude mais il paraît infiniment probable qu’en dépit de la surveillance de leurs gardiens, les Français aient pu, dès les premiers jours d’août 1815, entrer secrètement en relations avec des membres de l’opposition libérale sans qu’il soit possible de préciser ni le cheminement ni la réelle portée de ces échanges.

Quoiqu’il en fut et tandis que Napoléon continuait à afficher un optimisme que rien ne semblait apparemment justifier, un membre du parti libéral, sir Samuel Romilly, éminent jurisconsulte, descendant d’une famille française de confession protestante et député à la Chambre des Communes, se disposait à passer à l’action. Puisqu’il lui était impossible d’obtenir en faveur de l’Empereur un « writ d’habeas corpus ad judiciendum », il imagine de lui faire délivrer un « sub poena ad testificandum », c’est-à-dire une assignation à comparaître comme témoin dans un procès qu’il va monter de toutes pièces. Comme le temps presse et avant même que ne soit officielle l’annonce de la prochaine déportation de Napoléon à Sainte-Hélène, les feuilles libérales prennent à partie, sous la signature d’un certain Mackenrot, le contre-amiral sir Alexander Forrester Cochrane, alors âgé de 58 ans et à la retraite depuis cinq ans, en l’accusant d’avoir laissé échapper sans l’attaquer, alors qu’il exerçait en 1806 les fonctions de commandant en second la flotte anglaise stationnée devant l’île de Saint-Domingue, une escadre française placée sous les ordres du contre-amiral Williaumez. Cochrane se défend en arguant de l’inutilité d’engager un combat contre des bâtiments en mauvais état et par conséquent nullement menaçants pour la sécurité de ses propres navires. Puis, devant l’insistance de son contradicteur, il décide d’intenter à son encontre un procès en diffamation.

Comme s’il n’en attendait pas plus, Mackenrot, sur les conseils de sir Samuel Romilly, réplique en assurant qu’il se faisait fort de démontrer le bien-fondé de ses accusations grâce à un certain nombre de témoignages, en particulier celui de Napoléon Bonaparte, Empereur des Français à l’époque des faits incriminés et présentement entre les mains des autorités britanniques à bord du « Bellerophon », ancré en rade de Plymouth. La procédure est parfaitement régulière car, aux termes de la législation anglaise, tout individu, même s’il est en prison, voire même condamné à mort, peut être traduit devant un tribunal pour relater les faits dont il aurait pu avoir connaissance avant son incarcération. D’autre part, comme en Grande-Bretagne la séparation des pouvoirs est totale, le lord chief Justice Ellenborough ne peut que s’incliner et signer le 3 août 1815, la demande en bonne et due forme qui lui est présentée. Sir Samuel Romilly et ses amis libéraux viennent ainsi de remporter la première manche.

Aussitôt averti de cette démarche, lord Liverpool saisit le danger et décide de passer à la contre-offensive. Si Mackenrot parvient, en effet, à remettre en mains propres à Napoléon, ou à son défaut entre celles de lord Keith considéré par le gouvernement comme responsable de sa personne, le « sub poena ad testificandum » qu’il vient d’obtenir au nom du prisonnier, force sera de s’incliner devant la loi et de surseoir à son départ pour Sainte-Hélène jusqu’à sa comparution comme témoin devant la Cour du Banc du Roi. Comme la date du procès intenté par l’amiral Cochrane venait d’être fixée au 10 novembre, les libéraux ne manqueraient pas de mettre à profit ce délai de trois mois pour tenter de nouvelles manoeuvres risquant de provoquer l’effondrement de l’édifice péniblement élaboré par son ministère.

Par leur habileté manoeuvrière et leur judicieuse utilisation de la législation en vigueur, les libéraux viennent ainsi de déclencher une véritable affaire d’Etat. Chacune des deux parties en a si nettement conscience qu’une course de vitesse va aussitôt s’engager entre, d’une part Mackenrot pressé d’arriver à Plymouth avant que le gouvernement n’ait eu le temps de réagir, d’autre part lord Liverpool qui doit prévenir lord Keith de l’arrivée imminente du porteur de « sub poena » au nom de Napoléon et l’inviter à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour l’empêcher de parvenir à ses fins.

Aux premières heures de la matinée du 4 août, alors que Mackenrot court les routes pour parvenir à destination, l’amiral Keith, qui vient de recevoir le télégramme du Premier Ministre l’invitant à se tenir sur ses gardes, donne l’ordre au capitaine Maitland de mettre à la voile et de s’éloigner au plus vite de son lieu d’ancrage. A 9 heures, ce dernier lui fait savoir qu’il est obligé de retarder l’appareillage en raison de la marée et de l’absence de vent. Une demi-heure plus tard, il fait parvenir à l’amiral un nouveau message aux termes duquel il lui annonce qu’il va profiter d’une légère brise pour tenter de gagner la pleine mer.

C’est à cet instant précis que Mackenrot arrive sur le quai de Plymouth. Apercevant au loin les voiles du « Bellerophon » qui commencent à se gonfler, il se dirige vers le bureau du commandant du port, sir John Dickworth, auquel il demande de mettre à sa disposition une embarcation afin de lui permettre d’accomplir sa mission. Celui-ci, dûment chapitré par lord Keith, le prie de s’adresser à l’amiral qui, précise-t-il, détient tous les pouvoirs en la matière.

Sans perdre de temps, Mackenrot se rend alors chez lord Keith qui, à l’annonce de sa visite, s’empresse de sortir de son domicile par la porte de la cuisine et de gagner le port. Son secrétaire accepte de recevoir l’importun et lui déclare, sans apporter d’autre précision, que l’amiral venait de rendre une tournée d’inspection à bord des bâtiments stationnés dans la rade. Mais Mackenrot n’est pas homme à se décourager. Il retourne immédiatement sur le quai et, malgré les consignes données aux marins de ne pas accepter de transporter un « civil », réussit à découvrir à prix d’or une embarcation qui consent à le mener à bord du « Tonnant », navire-amiral au grand mât duquel vient d’être hissée la marque de Sa Seigneurie.

Dès cet instant commence une course-poursuite qui, en d’autre circonstance, revêtirait un caractère comique. Lord Keith, en effet, s’était bien fait conduire à bord du « Tonnant » mais il n’y était resté que quelques instants et monté par babord il en était descendu presque aussitôt par tribord où l’attendait une baleinière qui l’avait amené sur le « Prometheus » ancré à faible distance. Afin de créer la confusion, il avait exigé que son pavillon, contrairement à l’usage, continuât à flotter sur le « Tonnant ».

Arrivé peu après son départ, Mackenrot apprend que l’amiral ne se trouve pas à bord. Pendant une heure cependant il inspecte le bateau, interroge les officiers et les membres de l’équipage et exhale son désappointement. Se voyant joué, il se résigne enfin à revenir au port. En cours de route, l’embarcation à bord de laquelle il avait pris place croise le canot-amiral qui se dirige, vide, vers le « Tonnant ». Il en déduit que lord Keith est revenu à terre et, aussitôt débarqué, se lance de nouveau à sa recherche. C’est alors qu’il apprend que l’amiral est prudemment resté à bord du « Prometheus » d’où il pourra, sans crainte d’être inquiété, continuer à surveiller les évolutions du « Bellerophon ».

A trois heures de l’après-midi, de guerre lasse, Mackenrot se réfugie dans un café de la ville, le « King’s Arm Tavern » pour y rédiger à l’intention de Sa Seigneurie une lettre dans laquelle il retrace les péripéties de cette mémorable journée, rappelle à son correspondant qu’il s’expose aux rigueurs de la loi en s’obstinant à se dérober et annonce sa ferme résolution de ne pas regagner Londres avant d’avoir accompli sa mission. Puis il remet sa missive au commandant du port en lui recommandant de la faire parvenir au plus tôt à son destinataire. Celui-ci, prétextant que le « Prometheus » était trop éloigné du rivage pour être rejoint avant la tombée de la nuit s’abstiendra d’accéder à ce désir.

Malgré ces déconvenues successives, Mackenrot ne s’avoue pas encore vaincu. Le lendemain matin, il loue un cotre (les Anglais disent un cutter) à bord duquel il prend place pour tenter de rejoindre le « Bellerophon ». En dépit de la difficulté de cette entreprise, il semble bien qu’il fut sur le point de réussir et le capitaine Maitland confiera plus tard qu’au cours de la matinée du 5 août, il avait aperçu à l’arrière de son bâtiment un petit bateau à bord duquel se tenait debout un homme agitant un papier et faisant des signes dont il n’avait pu comprendre la signification. Pourtant et conformément aux ordres de l’amiral Keith, il avait alors changé de route et mis ainsi son navire hors d’atteinte. Pour sa part, Mackenrot se vantera un jour d’avoir approché le « Bellerophon » de si près qu’il avait pu reconnaître la silhouette de Napoléon à la fenêtre de la grand-chambre et lui aurait fait comprendre, en brandissant son « sub poena » à la fois la réalité et la vanité des efforts déployés en sa faveur.

En voyant le « Bellerophon » s’éloigner, Mackenrot comprend enfin qu’il a définitivement perdu la partie et, la mort dans l’âme, reprend le soir même la direction de Londres, reconnaissant par cet abandon l’inutilité de sa tentative. Grâce à la perspicacité de lord Liverpool et à la présence d’esprit de lord Keith, le gouvernement de Londres était parvenu à déjouer la manoeuvre de ses adversaires et la loi anglaise, dont leurs compatriotes étaient si fiers, avait été « tournée mais non transgressée (1) ».

Le 5 août, un peu avant midi, le capitaine Maitland, assuré désormais de se trouver à l’abri de toute nouvelle surprise, annonce aux Français la faillite des démarches entreprises par les milieux libéraux en vue de retarder ou même de faire annuler la décision gouvernementale de les déporter à Sainte-Hélène. Cette nouvelle provoque chez les intéressés une véritable consternation. Toute la journée, l’Empereur demeure enfermé dans sa cabine où il se fait servir ses repas. Dans la soirée, le général Bertrand demande au capitaine Maitland de faire parvenir à l’amiral Keith qui, l’alerte passée, venait de regagner le « Tonnant » un message de l’Empereur. Il s’agissait de la protestation fameuse par laquelle celui-ci voulait fustiger devant la Postérité, l’iniquité du gouvernement britannique à son endroit. En voici le texte:

« Je proteste solennellement à la face du ciel et des hommes contre la violence qui m’est faite, contre la violation de mes droits les plus sacrés en disposant par la force de ma personne et de ma liberté.

Je suis venu librement sur le « Bellerophon », je ne suis point prisonnier, je suis l’hôte de l’Angleterre. J’y suis venu à l’instigation même du capitaine qui a dit avoir des ordres de son gouvernement de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite si cela m’était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour me mettre sous la protection des lois d’Angleterre. Aussitôt assis à bord du « Bellerophon », je fus sur le foyer du peuple britannique (sic).

Si le gouvernement, en donnant des ordres au capitaine du « Bellerophon » de me recevoir ainsi que ma suite n’a voulu que me tendre une embûche, il a forfait à l’honneur et flétri son pavillon.

Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais voudraient parler à l’Europe de leur loyauté, de leurs lois et de leur liberté. La foi britannique se trouverait perdue dans l’hospitalité du « Bellerophon ».

J’en appelle à l’Histoire. Elle dira qu’un ennemi qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle preuve plus éclatante pouvait-il donner de son estime et de sa confiance. Mais, comment répondit-on en Angleterre à une telle magnanimité? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi et, quand il se fut livré de bonne foi, on l’immola.

Napoléon

A bord du « Bellerophon », à la mer (2).

Maitland accomplit aussitôt la mission dont il venait d’être chargé. A son retour sur le « Bellerophon », il insiste de nouveau auprès du général Bertrand pour que Napoléon établisse enfin la liste de ceux qui doivent l’accompagner dans son exil. Mais ce dernier refuse toujours. Averti, lord Keith fait savoir qu’il procédera lui-même à cette désignation si « le général persiste dans son obstination ». Cette menace semble contrarier l’Empereur qui fait savoir qu’il va encore réfléchir.

Le 6 août vers 9 heures du matin, le « Bellerophon », escorté du « Tonnant » et de l' »Eurotas » jette l’ancre au large de Start Point, un peu à l’Ouest de Berry Head. Peu après, les trois navires sont rejoints par le « Northumberland » qui salue le pavillon de lord Keith par une salve réglementaire. Aussitôt des communications s’établissent entre les divers bâtiments. Un des premiers canots mis à la mer amène une fois de plus le capitaine Maitland auprès de l’amiral auquel il annonce, de la part du général Bertrand, la décision prise par Napoléon de communiquer dans la journée la liste de ceux devant l’accompagner à Sainte-Hélène. Lord Keith se dit soulagé, car, précise-t-il, il lui aurait été très pénible d’intervenir personnellement dans cette affaire.

Parmi les quatorze officiers qui s’étaient embarqués avec lui à Rochefort sur le « Bellerophon » l’Empereur choisit les généraux Bertrand, de Montholon et Gourgaud. A ces trois noms, il en ajoute un autre, celui du comte de Las Cases qu’il demande à emmener avec lui avec le titre de secrétaire. Désireux d’en finir, l’amiral n’émet aucune objection. On note cependant au passage que les généraux Bertrand et de Montholon seront accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, le comte de Las Cases de son fils, alors âgé de quinze ans.

Parmi les quatorze officiers qui s’étaient embarqués avec lui à Rochefort sur le « Bellerophon » l’Empereur choisit les généraux Bertrand, de Montholon et Gourgaud. A ces trois noms, il en ajoute un autre, celui du comte de Las Cases qu’il demande à emmener avec lui avec le titre de secrétaire. Désireux d’en finir, l’amiral n’émet aucune objection. On note cependant au passage que les généraux Bertrand et de Montholon seront accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, le comte de Las Cases de son fils, alors âgé de quinze ans.

Maitland présente ensuite à l’amiral la liste des dix serviteurs en tête desquels figurent les noms du premier valet de chambre Marchand et du maître d’hôtel Cipriani. Lord Keith y jette un rapide coup d’oeil et se déclare satisfait.

Le choix du chirurgien avait été plus délicat, car le seul praticien français présent auprès de Napoléon depuis son départ de Paris, le docteur Maingault, avait refusé au dernier moment d’aller « s’enterrer » à Sainte-Hélène. Dans l’impossibilité où l’on s’était trouvé de faire venir de France un remplaçant, l’Empereur, afin d’éviter que les Anglais ne profitent de cette défection pour lui imposer un homme à leur dévotion, avait demandé au docteur O’Meara, chirurgien du « Bellerophon » de devenir son médecin particulier et d’assumer toutes les obligations que comportait cette fonction. Avant de donner sa réponse, celui-ci avait sollicité l’avis de ses supérieurs hiérarchiques. Consulté en dernier ressort, l’amiral Keith lui avait conseillé d’accepter après avoir exigé que, tout en observant les règles de sa profession à l’égard de son patient, le chirurgien n’en continuerait pas moins à respecter les devoirs incombant à sa qualité d’officier de la marine britannique, autrement dit, obéirait aux ordres du gouverneur auquel il serait tenu notamment à fournir des renseignements sur les agissements du « général » ainsi que des bulletins de santé quotidiens. Ces exigences qui transformaient ainsi le médecin en agent de surveillance et le mettaient dans l’obligation de violer ouvertement le secret professionnel ne pouvaient qu’engendrer par la suite d’insurmontables difficultés dont chacune des deux parties, dans leur précipitation d’en finir, ne mesurèrent pas alors les conséquences.

Peu après le retour du capitaine Maitland à son bord, l’amiral Keith se rend à son tour sur le « Bellerophon » accompagné de sir George Cockburn qui devait accompagner les Français à Sainte-Hélène et procéder à leur installation. Après les présentations d’usage, il déclare au « général Bonaparte » qu’il est également chargé de lui communiquer les instructions de son gouvernement destinées, précise-t-il, « à assurer sa garde dans les conditions de sûreté absolue, tout en témoignant à son égard de la plus grande indulgence toutes les fois où un tel comportement ne serait pas en opposition avec cette nécessité ». L’Empereur demeure silencieux.

En conséquence, poursuit lord Keith, ses bagages et ceux de ses compagnons devront être fouillés. De plus et afin de prévenir tout risque d’évasion, l’argent, les titres négociables, les pierres précieuses et autres objets de valeur, à l’exception de la vaisselle et de l’argenterie, seront saisis. Pour les mêmes raisons, les armes trouvées en possession des Français devront être remises aux autorités britanniques. Si, malgré ces précautions, les prisonniers tentaient de s’enfuir, ils s’exposeraient, ainsi « que tous ceux qui auraient commis l’imprudence de les aider dans cette coupable entreprise à un emprisonnement rigoureux ». Enfin, le règlement prévoyait que toute lettre adressée ou reçue par le proscrit ou un membre de sa suite devrait passer par les mains de l’amiral Cockburn et ultérieurement de celui qui sera appelé à le remplacer comme gouverneur de Sainte-Hélène.

L’Empereur exprime alors son indignation et déclare « qu’il ne s’attendait pas à cela ». Il voudrait, avant de quitter le « Bellerophon » avoir un nouvel entretien avec l’amiral Keith afin de pouvoir discuter avec lui des adoucissements devant être apportés aux conditions de sa détention. Ce dernier n’entend pas le suivre sur ce terrain:

« Cette entrevue, réplique-t-il, ne pourrait vous être d’aucune utilité. Les pouvoirs que j’ai reçus ne laissent rien à ma discrétion. Désormais, votre sort ne peut plus être changé ».

Napoléon tente encore de protester. D’un ton glacé, Sir George Cockburn qui tient à montrer qu’il est dorénavant le seul maître de la conduite des opérations, lui coupe la parole:

« A quelle heure, général, dois-je venir demain et pourrai-je vous recevoir à bord du « Northumberland »?

« A dix heures », laisse tomber Napoléon d’une voix sourde.

Puis, après avoir prisé une pincée de tabac, il tourne les talons et se retire dans sa cabine.

Pendant les heures qui vont suivre, il discute avec ses compagnons des mesures à prendre pour tenter de dissimuler aux Anglais une grande partie de l’argent et des bijoux emportés de Paris et qui, dans son esprit, devaient constituer « une poire pour la soif ». D’un commun accord, on convient de partager les risques en confiant à chacun des exilés des sommes allant de 10.000 à 30.000 francs sous la forme de pièces d’or cousues dans les ceintures. En dehors de cette fortune dont il est impossible de faire une évaluation exacte (certains auteurs ont parlé de 2 à 300.000 francs) on distribue également les titres, reconnaissances de dettes, billets à ordre et autres valeurs réunies avant le départ. Il en est de même pour les bijoux. Pour sa part, Las Cases devient ainsi le dépositaire d’une magnifique rivière de diamants estimée à 200.000 francs, remise par la reine Hortense à son beau-père au lendemain de son abdication.

Pendant les heures qui vont suivre, il discute avec ses compagnons des mesures à prendre pour tenter de dissimuler aux Anglais une grande partie de l’argent et des bijoux emportés de Paris et qui, dans son esprit, devaient constituer « une poire pour la soif ». D’un commun accord, on convient de partager les risques en confiant à chacun des exilés des sommes allant de 10.000 à 30.000 francs sous la forme de pièces d’or cousues dans les ceintures. En dehors de cette fortune dont il est impossible de faire une évaluation exacte (certains auteurs ont parlé de 2 à 300.000 francs) on distribue également les titres, reconnaissances de dettes, billets à ordre et autres valeurs réunies avant le départ. Il en est de même pour les bijoux. Pour sa part, Las Cases devient ainsi le dépositaire d’une magnifique rivière de diamants estimée à 200.000 francs, remise par la reine Hortense à son beau-père au lendemain de son abdication.

Le 7 août, de grand matin, Las Cases escorté de quatre domestiques se rend à bord du « Tonnant » pour y rencontrer lord Keith. Il est chargé d’une double mission: d’une part, obtenir pour les serviteurs de Napoléon la permission de se rendre dès maintenant sur le « Northumberland » pour y préparer le logement de leur maître, d’autre part transmettre une nouvelle protestation de l’Empereur devant les contraintes qui lui étaient imposées, en premier lieu la fouille de ses bagages « qu’il préfèrerait jeter par dessus bord plutôt que d’être soumis à une mesure aussi humiliante ». L’amiral lui accorde satisfaction sur le premier point et se montre rassurant sur le second, laissant entendre à son interlocuteur que « ses officiers sauront se conduire avec discrétion ».

Las Cases voulant profiter de ces bonnes dispositions demande ensuite à l’amiral si l’Empereur se verra dans l’obligation de lui remettre son épée. Celui-ci lui répond que non seulement « le général Bonaparte » mais également les officiers de sa suite seront dispensés de cette humiliation. Par contre, les pistolets et les fusils de chasse seront confisqués jusqu’à l’installation des prisonniers à Sainte-Hélène.

A peine Las Cases a-t-il le temps de retourner auprès de Napoléon pour lui faire un compte rendu de cette conversation que l’amiral Cockburn se présente à son tour sur le « Bellerophon » accompagné d’un officier des douanes pour procéder à l’inspection des bagages des prisonniers. Malgré son insistance, ni l’Empereur ni aucun de ses officiers ne consent à assister à la fouille. L’opération va donc se dérouler en la seule présence du valet de chambre Marchand et consister, comme l’avait annoncé lord Keith, en un examen très superficiel des nombreuses malles déposées dans l’entrepont.

Les Anglais entreprennent ensuite l’inventaire des bijoux et le décompte des sommes d’argent possédées par les Français. Marchand, conformément aux ordres reçus, présente deux coffres contenant ensemble 5.500 napoléons. La modicité de cette somme ne semble pas étonner l’officier des douanes. L’amiral autorise « le général Bonaparte » à conserver 1.500 pièces destinées à payer les appointements de ceux qui ne sont pas admis au voyage, le reste, soit 4.000 napoléons (80.000 francs soit l’équivalent de 3.200 livres sterling) devant constituer un capital confié aux fonctionnaires du Trésor britannique et pouvant être affectés éventuellement à l’entretien des prisonniers. Quant aux bijoux, du moins ceux qui sont montrés à l’amiral, ils sont considérés comme des objets personnels et laissés à la disposition de leurs propriétaires.

A dix heures précises, alors que ces tristes formalités viennent de toucher à leur fin, lord Keith, en tenue de cérémonie et la poitrine constellée de décorations, arrive à bord du « Bellerophon » et annonce son intention de se joindre à sir George Cockburn pour conduire « le général Bonaparte » sur le « Northumberland ». Aussitôt averti, le général Bertrand lui répond qu’il « va prévenir Sa Majesté ».

Tandis que les deux amiraux arpentent le pont, le temps passe et l’Empereur ne paraît toujours pas. Jugeant cette attitude incorrecte, Cockburn parle de l’envoyer chercher.

« Non, non, réplique lord Keith. Plus grands que vous et moi l’ont attendu davantage. Laissons-lui prendre son temps ».

Vers une heure de l’après-midi, l’Empereur sort enfin de sa cabine. Sa mise est peu soignée et il parait mal rasé. Il passe entre deux rangées de matelots présentant les armes tandis que, sur l’ordre de lord Keith retentissent les trois roulements de tambour qui, aux termes du règlement en vigueur dans la marine britannique, doivent saluer l’arrivée ou le départ d’un officier général.

Parvenu devant le capitaine Maitland, Napoléon s’arrête, soulève son chapeau et lui dit: « La Postérité ne pourra en rien vous accuser de ce qui se passe. Vous avez été trompé comme moi ».

Puis, s’adressant aux officiers du « Bellerophon » qui se tiennent un peu en retrait, il ajoute: « Messieurs, j’ai prié votre commandant de vous dire combien je vous sais gré des attentions que vous avez eues pour moi comme pour tous ceux qui ont partagé mon destin ».

Tandis qu’il se dirige vers l’échelle de coupée, les Français qui n’ont pas été autorisés à l’accompagner ne peuvent retenir leurs larmes. L’un d’eux, le général Savary, duc de Rovigo, se jette à ses pieds et lui baise la main. Napoléon le relève et l’embrasse: « Vous remarquerez, Milord, déclare Las Cases à l’adresse de l’amiral Keith que ceux qui pleurent sont ceux qui restent ».

L’amiral détourne la tête et se garde de répondre.

Suivi de ceux qui ont été désignés pour le suivre dans son exil, Napoléon prend place sur le canot qui se dirige rapidement vers le « Northumberland ». Tout le temps du trajet, il demeure debout et silencieux. Dès que la petite embarcation a abordé le flanc du navire, le général Bertrand se précipite et, précédant l’amiral Cockburn, arrive le premier sur le pont. Dès qu’il aperçoit la silhouette de son maître, il annonce:

Suivi de ceux qui ont été désignés pour le suivre dans son exil, Napoléon prend place sur le canot qui se dirige rapidement vers le « Northumberland ». Tout le temps du trajet, il demeure debout et silencieux. Dès que la petite embarcation a abordé le flanc du navire, le général Bertrand se précipite et, précédant l’amiral Cockburn, arrive le premier sur le pont. Dès qu’il aperçoit la silhouette de son maître, il annonce:

« L’Empereur ».

Ce dernier s’approche alors de l’amiral Cockburn:

« Monsieur, dit-il en se découvrant, je suis à vos ordres ».

Lord Keith, arrivé à bord de son canot personnel, vient bientôt les rejoindre. Les trois hommes se dirigent vers les officiers figés au garde-à-vous. Successivement, sir George Cockburn présente au « général » le capitaine Charles Ross, commandant le navire et les principaux membres de son état-major, le colonel sir George Bingham et le capitaine Greatly, respectivement commandant le 53e régiment d’infanterie et le détachement d’artillerie devant tenir garnison à Sainte-Hélène. Tous se découvrent devant « Sa Seigneurie l’amiral lord Keith » et s’empressent de remettre leur coiffure sur leur tête pour répondre aux questions que leur pose « Son Excellence le général Bonaparte ». Celui-ci affecte de ne prêter aucune attention au caractère désobligeant de ce comportement.

Cette cérémonie terminée, l’amiral Cockburn s’offre à conduire son hôte dans les appartements réservés aux officiers et situés à l’arrière du bateau. On traverse tout d’abord la salle à manger qui occupe toute la largeur du bâtiment, puis on pénètre dans le salon flanqué à droite et à gauche de deux vastes cabines. Napoléon exprime le désir de faire de cette pièce son cabinet de travail. L’amiral lui réplique qu’il est le seul maître à bord pour décider de l’affectation des locaux et que, s’en tenant à la tradition selon laquelle le salon devait être commun à tous les officiers, il considérait « la prétention du général comme hors-de-propos ». Napoléon n’insiste pas.

Il gagne alors la cabine de gauche qui lui a été réservée. Elle mesure une douzaine de mètres carrés et est fort sommairement meublée d’un vilain lit à bascule, d’une table en bois blanc et de quelques sièges. L’Empereur donne immédiatement des ordres pour qu’y soit dressé son habituel lit de camp aux rideaux de soie verte. De sa propre initiative, Marchand dispose dans un angle de la pièce un magnifique lavabo en argent monté sur un trépied à col de cygne provenant du palais de l’Elysée, place un fauteuil devant la table qu’il recouvre d’un tapis et accroche aux murs des portraits du roi de Rome et des deux impératrices.

Après avoir pris ainsi possession « du seul endroit de tout le bateau, comme vient de le préciser l’amiral Cockburn, qui puisse être tenu pour son domaine personnel », l’Empereur regagne le salon où l’attendent ceux de ses officiers qui ne seront pas du voyage et qui, au prix d’instantes prières, ont obtenu l’autorisation de venir le saluer une dernière fois. Pour tous, il a un mot aimable et leur fait ses adieux en ces termes: « Soyez heureux, mes amis. Nous ne nous reverrons plus, mais ma pensée ne vous quittera point, ni vous ni tous ceux qui m’ont servi. Dîtes à la France que je fais des voeux pour elle ».

Lord Keith vient à son tour prendre congé du « général » et lui souhaiter une bonne traversée. Au moment où il se retire se présentent deux membres du Parlement britannique, lord Lowther et l’honorable William Lyttelton, membre de la Chambre des Communes, qui demandent la faveur d’un entretien. A aucun moment de cette conversation qui se déroule en français, Napoléon ne se départit de son calme. Evoquant notamment la décision du gouvernement britannique de le déporter à Sainte-Hélène « au mépris de ses lois et du droit des gens », il déclare sans élever la voix:

« Vous avez souillé le pavillon et l’honneur national en m’emprisonnant comme vous le faites ».

Comme les deux hommes demeurent silencieux, il poursuit:

« Peut-être ce que vous faites est prudent, mais ce n’est ni digne ni généreux. Vous agissez comme une petite nation aristocratique, mais non comme un grand pays libre. Je suis venu m’asseoir sur votre sol et je voulais y vivre en simple citoyen de l’Angleterre ».

Ses interlocuteurs répliquent en assurant que les autorités britanniques « n’avaient violé aucun engagement pris envers lui », que l’intérêt de la Grande-Bretagne et de l’Europe « était de le mettre hors d’état de pouvoir rentrer en France où il comptait encore trop de partisans ».

« Non, non, murmure Napoléon, ma carrière est finie ».

L’entrevue se prolonge jusqu’à l’heure du dîner. A la demande de l’amiral Cockburn, on passe alors dans la salle-à-manger. Bien que l’Anglais laisse à son hôte l’honneur de présider la table, les Français devinent dès les premiers instants que l’atmosphère sera bien différente de celle qui avait régné à bord du « Bellerophon ». Les plats, préparés selon les coutumes anglaises, sont servis par des marins du bord et non plus par les propres serviteurs de l’Empereur, ce qui n’empêchera pas celui-ci, à en croire les témoins, de manger de fort bon appétit. La seule concession qui lui est accordée consiste à permettre à un de ses valets de pied de se tenir derrière son siège au cours du repas. Par contre, lorsqu’il se lèvera de table, les officiers anglais, sur un geste de l’amiral, demeureront assis et continueront leur conversation.

D’ailleurs, avant même l’arrivée de Napoléon sur le « Northumberland », sir George Cockburn avait défini en quelques mots l’attitude qu’il voulait adopter à l’égard du « général ».

« Je suis toujours prêt, avait-il déclaré, à faire la moitié du chemin lorsqu’il se conduira avec modestie et se rendra compte de sa nouvelle situation… S’il veut encore jouer au monarque ou prendre des airs d’importance, je ne lui permettrai pas et saurai le tenir à distance plus qu’à l’ordinaire ».

Tant qu’il occupera ses fonctions, il s’en tiendra à cette politique, ce qui amènera l’Empereur à constater: « Cet amiral est un gendarme »!.

Contraints cependant à se côtoyer pendant toute la durée de la traversée, les rapports entre les deux hommes, sans être véritablement cordiaux, n’en demeureront pas moins empreints d’une relative correction. On verra souvent Napoléon s’entretenir avec son gardien de sujets divers, en particulier de questions relatives à la navigation et à la discipline appliquée dans la marine britannique, l’inviter parfois à s’asseoir après le dîner à sa table de jeu pour une partie de vingt-et-un, voire même, un jour de grosse mer, prendre son bras au cours d’une promenade sur le pont. Mais on n’en est pas encore là et pour l’heure chacun continue à s’observer et à prendre ses distances.

Durant toute la journée du 8 août, le « Northumberland » croise au large de Plymouth, tandis que commence à se rassembler autour de lui l’escadre qui doit l’escorter tout au long de son voyage vers Sainte-Hélène. La mer est houleuse et l’Empereur demeure enfermé dans sa cabine. Le lendemain, les bricks « Zephir », « Icarus », « Redpole », « Ferret », les transports de troupe « Bucephale » et « Ceylon » font leur apparition. Seul, le ravitailleur « Weymouth » qui devait participer au convoi manque à l’appel. L’amiral Cockburn n’en donne pas moins l’ordre de mettre à la voile, en espérant que le retardataire rejoindra en cours de route.

Vers la fin de l’après-midi du 9 août, le navire commence à louvoyer pour sortir de la Manche. Peu après l’appareillage, Napoléon paraît sur le pont. « Il semblait de bonne humeur, rapportera plus tard l’amiral Cockburn. Il parla à tout le monde de façon très amicale et paraissait aussi dispos que s’il avait vécu sur le navire toute sa vie ».

Dans la soirée, on entre dans l’océan Atlantique et on aperçoit au loin les côtes françaises. Napoléon, qui faisait les cent pas en compagnie de ses officiers, s’arrête, s’appuie sur la rambarde et demeure immobile jusqu’à ce qu’elles aient disparu. Puis, sans un mot, il se retire dans sa chambre. On ne le reverra plus jusqu’au lendemain.

Le 14 octobre seulement, à la nuit tombée, soit après soixante-quatre jours d’une morne navigation entrecoupée d’une brève escale devant l’île de Madère et émaillée de quelques incidents sans grande importance, le « Northumberland » jette l’ancre devant Sainte-Hélène. Le lendemain matin de bonne heure, revêtu de sa robe de chambre, Napoléon monte sur le pont et, la lorgnette à l’oeil, inspecte longuement les falaises et les fortifications de l’île qui allait devenir sa prison et, six ans plus tard, son tombeau. Puis, après avoir remis sa longue vue dans son étui, il prononce ces quelques mots: « Ce n’est pas un joli séjour… ».

Afin de laisser à l’amiral Cockburn le temps de préparer son hébergement, il ne sera autorisé à débarquer sur l’île que le 16 octobre au soir. Dès cet instant, va commencer pour lui l’épreuve suprême, jalonnée de périodes de découragement et de fol espoir, mais aussi d’humiliations, de révoltes, de querelles. Pas un instant cependant, il ne cessera de bâtir sa légende et de rêver à un retour de sa dynastie sur le trône de France. Seule la maladie et la mort mettront un terme à cette existence à la fois dérisoire et vaine lorsque le 5 mai 1821, loin des siens et du pays qui avait fait sa fortune, l’homme qui pendant près de vingt ans avait dominé l’Europe rendra à Dieu, selon l’expression de Chateaubriand, « le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l’argile humaine ».

Bibliographie sommaire

ALLARDYCE. – Memoirs of lord Keith.

BEKER (général comte). – Relation de la mission du lieutenant-général comte Beker auprès de l’empereur Napoléon depuis la seconde abdication jusqu’au passage à bord du « Bellerophon ».

BORJANE (Henry). – Napoléon à bord du « Northumberland« .

COCKBURN (Rear admiral sir George). – Bonaparte’s voyage at Saint Helena.

DECHAMPS (Jules). – Napoléon à Plymouth et l’ordonnance d’habeas corpus du lord chief Justice d’Angleterre (Bulletin de l’Académie royale de Belgique; 1955).

DECHAMPS (Jules). – L’opposition parlementaire en Grande-Bretagne au temps de Napoléon (Bulletin de l’Institut Napoléon, 1955).

DUHAMEL (J.). – Les cinquantes jours de Waterloo à Plymouth.

DUNAN (Marcel). – Napoléon et l’habeas corpus (Bulletin de l’Institut Napoléon; 1955).

GANIÈRE (Paul). – Napoléon à Sainte-Hélène: de Malmaison à Longwood.

GOLDSMITH (Lewis). – Procès de Buonaparte.

LAS CASES (comte de). – Mémorial de Sainte-Hélène.

MAITLAND. – Relation du capitaine Maitland, ex-commandant du « Bellerophon » concernant l’embarquement et le séjour de l’empereur Napoléon à bord de ce vaisseau.

MARTINEAU (Gilbert). – Napoléon se rend aux Anglais.

MASSON (Frédéric). – Napoléon à Sainte-Hélène.

MASSON (Frédéric). – Autour de Sainte-Hélène.

YOUNG (Norwood). – Napoléon in exile: Saint-Helena.

► Consultez le dossier thématique « Le Mémorial de Sainte-Hélène d’Emmanuel de Las Cases » (2023)