Bien que la langue française ait été celle de la justice du roi depuis le XVIè siècle (l’ordonnance de Villers-Cotteret d’août 1539 en imposait l’usage pour les décisions de justice), que Richelieu ait créé l’Académie française en 1635 pour « donner des règles à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences » (art. 24 des statuts) et qu’elle ait été obligatoire dans tous les actes publics à partir de la seconde moitié du XVIIè siècle, les langues ou dialectes locaux avaient survécu. Ils restaient même les seuls pratiqués par une grande partie de la population. Comme corollaire des principes d’unité et d’indivisibilité de la nation, les gouvernements révolutionnaires avaient pourtant voulu imposer le seul français. A partir du 14 janvier 1790, il fut la langue de tous les textes juridiques, anciens comme nouveaux, ce qui impliqua une coûteuse politique de traduction. La Convention soupçonna même l’usage des idiomes d’être contre-révolutionnaire, Barrère écrivant dans un rapport : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton, l’émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque »[1]. Un instituteur de français fut nommé dans chaque commune et l’abbé Grégoire put présenter devant l’assemblée un rapport complet « sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française ». Fruit d’une enquête ambitieuse auprès de correspondants répartis sur l’ensemble du territoire mais qui n’eut pas les résultats escomptés (trente-six réponses seulement), ce rapport donne de bonnes indications sur ce que devait être dix ans plus tard la carte linguistique de la France napoléonienne.

On peut assurer sans exagération, concluait Grégoire, qu’au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu’un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu’en dernier résultat le nombre de ceux qui la parlent purement n’excède pas trois millions et probablement le nombre de ceux qui l’écrivent correctement est encore moindre.

Même s’il était puissant dans un quart nord-ouest, à l’exception de la pointe de la Bretagne, le français n’était que peu pratiqué par les peuples des campagnes, surtout au sud de la Loire et dans le Nord-Est[2]. Sans l’ignorer totalement, les habitants lui préféraient leur patois. « La langue française n’est pas la langue du peuple en Périgord », pouvait-on lire dans la réponse du correspondant de Grégoire à Bordeaux[3]. « La langue française est entendue dans tous les villages de cette province et des environs » mais « les habitants de ces villages parlent entre eux en patois » opinait celui de Lyon[4]. Comme en échos, près de vingt ans plus tard, le ministre de la Police Savary pouvait lire dans un rapport venu du pays Basque : « Ils s’entendent très bien entre eux et n’entendent pas leurs compatriotes »[5], tandis que le préfet de Lozère confirmait pour son département : « La langue française n’est pas parlée habituellement par la majeure partie des habitants »[6]. Une enquête de 1808 confirme la survivance – et même plus – des patois, même si la plupart des préfets opinaient avec optimisme que le français était compris partout. Il n’empêche que l’écrasante majorité des Bretons, des Basques ou des Alsaciens, les Mosellans de la zone germanophone, de nombreux habitants des zones frontalières de l’Italie utilisaient des dialectes, sans parler des patois ou des prononciations incompréhensibles à tout autre qu’un autochtone. A cela, certains administrateurs voyaient une raison simple : le catéchisme était enseigné en langue locale pour être mieux compris.

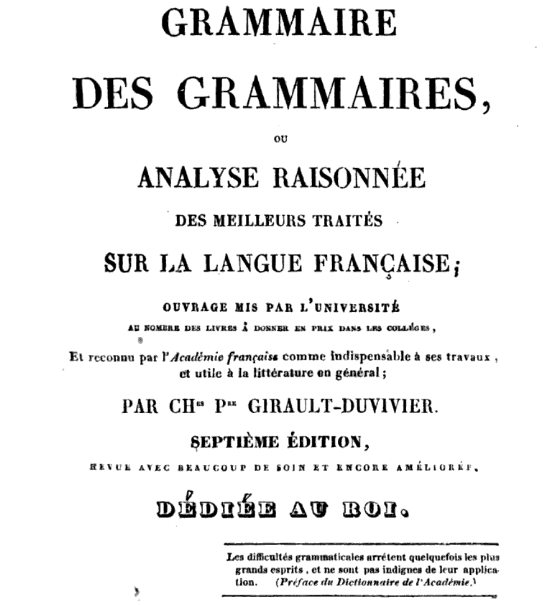

Napoléon fut partisan de la victoire du français sur les langues locales, mais avec une certaine souplesse. Dans la lignée de ce qu’avait fait l’ancienne monarchie depuis deux siècles et demi, il l’imposa évidemment comme langue de la politique, de l’administration et de l’armée. Il était « la langue du pouvoir central »[7], des démembrements de l’État et des notables. Il devint la seule enseignée dans les écoles de l’Empire, y compris dans les territoires annexés. C’est au sein des établissements d’enseignement et avec le temps que l’unité linguistique devait se créer : « L’école impériale est évidemment le lieu de consolidation du français, par le fait même qu’il est le seul à y être enseigné, ce qui disqualifie automatiquement les usages locaux »[8]. On ajoutera que l’armée fut aussi un creuset de développement du français, mais à plus long terme puisque les centaines de milliers de jeunes hommes mobilisés ne purent faire bénéficier leurs villages de leurs nouvelles connaissances qu’une fois rentrés chez eux. Au-delà, l’empereur aurait voulu que la langue française soit mieux structurée, que son orthographe et sa grammaire répondent à des règles précises et établies. S’il fut parfois fâché contre ce journal, il n’en voulut jamais au Mercure de France de défendre la langue et la grammaire. Il encouragea la classe de Langue et Littérature françaises de l’Institut (ex-Académie française) à reprendre ses travaux qui avaient cessé depuis 1793, malgré la publication en 1798 d’une édition du fameux Dictionnaire. Il soutint son Dictionnaire universel de la langue française qui ne vit le jour qu’après sa chute. De même, il suivit avec intérêt les travaux de l’Athénée des arts ou du Conseil de la grammaire dont un des buts était de veiller à ce que les langues des pays annexés ne viennent pas pervertir le français. C’est sous son règne que fut publiée, en 1812, la Grammaire des grammaires de Girault-Duvivier, qui allait faire autorité tout au long du XIXe siècle. A l’opposé, il laissa diffuser aussi les études du langage populaire comme le Dictionnaire grammatical du mauvais langage d’Étienne Molard (1805) ou le Dictionnaire du bas langage d’Hautel (1808).

Dans le même temps, l’Empereur ne se montra pas systématiquement hostile aux dialectes. On n’oubliera pas ici qu’il avait été élevé dans une autre langue, l’italien ou plus exactement le génois (dont le « corse » est une branche), et qu’il avait lui-même à certains égards une pratique incertaine du français. Ses manuscrits étaient truffés d’italianismes, de fautes (« mon pays de nécense », « mon travaille », etc.) et de mots pris pour d’autres (« amnistie » pour « armistice », « session » pour « section », etc.). Peut-être tira-t-il de ces expériences personnelles une bienveillance et une tolérance qu’il ne montrait pas toujours ailleurs. « Laissez à ces braves gens leur dialecte alsacien, aurait-il dit un jour : ils sabrent toujours en français »[9]. Il ne s’opposa pas non plus aux travaux de l’Académie celtique, fondée en 1805, dont un des buts était « de retrouver la langue celtique dans les auteurs et les monuments anciens, dans les deux dialectes de cette langue qui existent encore, le breton et le gallois, et même dans tous les dialectes populaires, les patois et les jargons de l’Empire français ». La vogue de l’Antiquité s’était depuis longtemps accompagnée d’une recherche sur les bardes et poètes celtes (comme Ossian) et l’Empereur, qui avait lui-même été sensible à cette vogue, laissa Éloi Jouhanneau et Jacques-Antoine Dulaure, le premier enseignant à Blois, le second littérateur et auteur des Divinités génératrices chez les anciens et les modernes, fonder cette académie. On relève dans la liste de ses membres les noms des frères Humboldt, de Lacépède, de l’abbé Denina, d’Alexandre Lenoir et François de Neufchâteau. Sorte de filiale de la Franc-maçonnerie, elle fonctionna (mal) jusqu’en 1814 et n’a laissé que quelques volumes de mémoires. Elle n’avait d’ailleurs pas développé autant ses recherches sur la langue que celles sur l’histoire et les traditions populaires[10].

On signalera en outre que la tolérance impériale pour les langues locales fut étendue aux départements annexés et à l’Italie. Le français y était la langue officielle mais l’usage des « idiomes du pays » n’était pas proscrite. C’est ce que précisa un arrêté de 1803 fixant « l’époque à laquelle les actes publics devront être écrits en français dans les départements de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin et de la 27e division militaire [départements italiens] ». Si ces actes devaient tous être rédigés en français, « la traduction en idiome du pays » était acceptée en marge, tandis que les actes sous seing privé pouvaient « être écrits dans l’idiome du pays, à la charge par les parties [d’y joindre] une traduction française certifiée par un traducteur juré » pour pouvoir les enregistrer[11]. En 1805, un décret autorisa, d’une part, de poursuivre en italien la rédaction des actes publics de l’île d’Elbe et, d’autre part, les gardes forestiers des départements au-delà des Alpes à rédiger leurs procès-verbaux dans la même langue. Ces facilités furent retirées l’année suivante aux administrations de la rive gauche du Rhin pour l’allemand. Sept ans plus tard, des dispositions libérales furent publiées lors de l’annexion de la Hollande ou des provinces hanséatiques : « La langue allemande ou hollandaise pourra être employée concurremment avec la langue française dans les tribunaux, actes des administrations, actes des notaires et dans ceux sous signature privée »[12].

L’effet des mesures concernant la langue française n’en fut pas moins positif pour son développement en Europe. En Italie, par exemple, les publications francophones se multiplièrent, la langue italienne commença à se truffer de gallicisme. Seuls quelques auteurs persistaient à rédiger leurs travaux en italien, comme les physiciens Volta et Galvani ou le célèbre Hugo Foscolo, considéré depuis comme « le héros de la résistance intellectuelle de l’Italie » notamment pour un de ses ouvrages publié en 1807 dans lequel il se permit de louer… l’amiral Nelson. Finalement, Napoléon autorisa la vieille académie florentine Della Crusca à reprendre ses travaux et lui demanda de publier un dictionnaire de la langue italienne[13].

Thierry Lentz

Juin 2021

Notes

[1] Cité par M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, éd. 2002, p. 12.

[2] E. Weber, « La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale », La France de nos aïeux, 2005, p. 95.

[3] Cité par M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue, p. 218.

[4] Cité par M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue, p. 232.

[5] Cité par B. de Miollis, Les Basses-Pyrénées au temps de l’Empire, mémoire de maîtrise, Paris IV-Sorbonne, 1988, p. 36.

[6] Cité par J.-F. Deloustal, La centralisation napoléonienne en Lozère, thèse d’histoire, Paris IV-Sorbonne, 2006, p. 441.

[7] R. Descimon et A. Guery, « Fondations », Histoire de la France. La longue durée de l’État, éd. 2000, p. 381.

[8] C. Hagège, « Langue française », Dictionnaire Napoléon, 1999, t. II, p. 149.

[9] Cité par A. Fierro, « Langue française », Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire, 1995, p. 886.

[10] Voir J.-Y. Guiomar, « La Révolution française et les origines celtiques de la France », Annales historiques de la Révolution française, 1992, n° 1, p. 63-84 ; N. Belmont, Paroles païennes. Mythe et folklore, p. 63-91.

[11] Arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803), Bulletin des lois.

[12] Titre III du décret du 18 octobre 1810 sur l’annexion de la Hollande, cité par le duc de la Force, L’architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande. 1810-1813, 1923, p. 66-67.

[13] J. Godechot, L’Europe et l’Amérique à l’époque napoléonienne, 1967, p. 194.