Les historiens du Consulat et de l’Empire ne s’étendent pas, généralement, sur l’échec de la politique coloniale de Napoléon. Non d’ailleurs que le sujet soit gênant pour eux mais parce que le rêve napoléonien de recréer un vaste « empire » outre-mer fit long feu. Ce dossier se confondit très vite avec celui de la lutte économique contre l’Angleterre dont il est devenu, en quelque sorte, un « sous-dossier », dans une approche « euro-centrée » de l’épisode. À l’inverse, selon les non-spécialistes de la période, Napoléon n’aurait été qu’un infâme esclavagiste, manipulé par le lobby colonial. Il n’y aurait à retenir de son action que l’offensive manquée de Saint-Domingue, les massacres de la Guadeloupe et, bien sûr, le rétablissement de l’esclavage dans certaines colonies.

En ce domaine –ô combien délicat car les frontières de « l’historiquement correct » ne sont pas loin-, on doit toujours tenter de conserver une attitude « historienne » (1), en appréciant les événements dans leur contexte purement historique. L’histoire est une discipline suffisamment complexe pour ne pas encore la compliquer par des jugements de valeurs anachroniques qui, pour universellement admis qu’ils soient en 2006, étaient loin de l’être il y a deux cents ans.

Pas plus que ses devanciers, le gouvernement consulaire ne renonça aux positions françaises hors d’Europe, qui, si elles s’étaient rétrécies à la fin de l’Ancien Régime et avaient en grande partie échappé au contrôle de la métropole pendant les dix premières années de la Révolution, représentaient encore de gros intérêts commerciaux. Il saisit la chance offerte par la paix d’Amiens avec l’Angleterre pour tenter d’en reconquérir la plus grande part. La concrétisation de ce rêve se heurta aux réalités : faiblesse maritime, mauvaise évaluation du désir de liberté des populations noires, erreurs psychologiques des chefs militaires, retard dans la prise de possession de la Louisiane et, enfin, reprise de la guerre avec l’Angleterre, dès mai 1803.

Reconquérir l’empire colonial

À la fin de l’Ancien Régime, après la perte de l’Inde et du Canada et la cession de la Louisiane à l’Espagne, les gouverneurs et les intendants de Louis XVI régnaient encore sur d’impressionnantes possessions aux Antilles (Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, une partie de Saint-Martin, Sainte-Lucie et Tobago), en Amérique du Sud (Guyane), en Amérique du Nord (Saint-Pierre-et-Miquelon), en Afrique et sur les côtes du continent noir (Saint-Louis du Sénégal, île de France (Maurice), île Bourbon (Réunion à partir de 1793), dans l’océan Indien (Seychelles) et aux Indes, avec les cinq comptoirs (Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagor) (2).

Les Antilles étaient le fleuron des colonies françaises. On y comptait environ 600 000 esclaves originaires d’Afrique et 30 000 hommes de couleur libres, pour 55 000 Blancs, en 1788. Les exploitations minières et les plantations y étaient florissantes. Là, l’état d’esprit des colons était dominé par le désir de faire fortune avant de rentrer au pays. Les gouvernements successifs avaient encouragé cette forme de colonisation. En application du système dit de « l’Exclusif », les établissements antillais fournissaient en effet les denrées coloniales à la métropole et s’approvisionnaient uniquement auprès d’elle. Dans ce cadre, Versailles entendait régner vraiment sur « ses » colonies, comme sur les autres provinces françaises. Si bien qu’à la fin de l’Ancien Régime la fronde y couvait. Froissés de n’avoir pas été admis à envoyer leurs représentants aux Etats généraux, les colons réclamèrent une plus grande autonomie et, encouragés par les hommes des Lumières qui essaimaient jusque dans leurs taudis, les noirs devenaient remuants.

La sociologie du peuplement blanc a ici son importance. On rencontrait peu de nobles dans ces contrées lointaines nominalement administrées par des gouverneurs au nom du roi. La richesse y déterminait l’organisation sociale qui, si elle n’ignorait point l’affranchissement des esclaves et le mélange racial (justifié par un sureffectif masculin endémique), se caractérisait par la certitude de la supériorité de la race blanche (idée banale à l’époque, hélas, mais que l’historien ne peut que se borner à constater). Au début de la Révolution, les colons entendaient conserver cette forme « d’indépendance ». Leur crainte fut donc immédiatement que triomphent les idées généreuses véhiculées notamment par la Société française des Amis des Noirs, créée en 1788 par Brissot et dont les membres les plus marquants étaient Clavière, Condorcet, Duport, l’abbé Grégoire, La Fayette ou Mirabeau.

S’inspirant de ce que l’Ancien Régime avait concédé en Guadeloupe et en Martinique, en 1787, avec la création d’assemblées locales blanches compétentes pour assister le gouverneur, les colons de Saint-Domingue prétendirent s’émanciper en créant leur propre assemblée. Ils adoptèrent même une constitution, le 28 mai 1790, afin de défendre leurs « droits ». La Constituante cassa cette décision, en octobre. Dans la foulée, elle accorda le droit de citoyenneté aux mulâtres nés libres, avant que la Législative ne revienne sur ce décret, lors d’une de ses premières séances : le club de l’hôtel de Massiac, véritable groupe de pression formé de plus de quatre cents « amis des colons » (3), emmené par Gouy d’Arcy, Barnave, Malouet et le « Martiniquais » Moreau de Saint-Méry, avait repris le dessus au sein d’une représentation nationale pas si « généreuse » que cela. À cette époque, Robespierre parvint de justesse à empêcher le vote d’un décret reconnaissant formellement la légalité de l’esclavage.

Pendant qu’on discutait en France, des troubles éclatèrent dans la plupart des colonies : colons contre pouvoir central, libéraux contre esclavagistes, blancs contre hommes de couleur, Noirs contre mulâtres. Une révolte des mulâtres libres de Saint-Domingue fut matée dans le sang et le supplice de la roue fut appliqué aux principaux meneurs. Les premières révoltes d’esclaves eurent lieu sur plusieurs îles des Antilles (4). Le club de Massiac réussit à y faire envoyer des troupes pour rétablir l’ordre. Cette première poussée de fièvre fut suivie, à Saint-Domingue, d’une révolte d’esclaves. Peu informée de la situation réelle sur place, passant alternativement sous le contrôle des amis des colons puis sous celui des amis des Noirs, la Législative hésita et ne put agir en profondeur, ni dans un sens ni dans l’autre, les Amis des Noirs n’obtenant rien de plus qu’une confirmation des droits des mulâtres : le décret du 22 août 1792 décida l’élection de trente-six députés des colonies à la future Convention ; toutes les personnes « libres » (quelle que soit leur couleur de peau, donc) pourraient participer à leur désignation. Seuls six députés et trois suppléants furent désignés un an plus tard : trois Noirs, trois Blancs et trois métis. Quatre réussirent à percer le blocus anglais pour venir siéger à Paris (5).

L’abolition de l’esclavage, Saint-Domingue et la guerre contre l’Angleterre

Ne voulant pas ajouter un nouveau sujet de discorde au sein de l’assemblée, les conventionnels se refusèrent longtemps à débattre au fond de la question de l’esclavage. C’est par surprise que Grégoire fit adopter un décret supprimant toute prime publique à la traite, ce qui la rendrait très difficile. C’est sans l’accord de Paris que les commissaires Sonthonax (6) et Polverel abolirent l’esclavage à Saint-Domingue, le 21 septembre 1793. Enfin, le 4 février 1794 (16 pluviôse an II), sur proposition de Levasseur (de la Sarthe), la Convention vota par acclamations l’abolition pour l’ensemble des colonies françaises. Pour la première fois, un pays renonçait à l’asservissement des hommes au profit des intérêts économiques des colonies et, par voie de conséquence, à la traite (7). Mais l’affaire avait eu lieu dans un élan de générosité parlementaire, sans préparation ni mesures compensatoires pour les colons. Dans ses Mémoires, Grégoire regretta plus tard cette « brusque émancipation ». Pour faire bonne mesure, la Convention ferma le club de l’hôtel de Massiac et décréta d’arrestation de ses meneurs.

C’est à Saint-Domingue que les troubles allèrent plus loin. Les révoltes d’esclaves y avaient commencé dès août 1791. Elles avaient été réprimées avec vigueur, jusqu’au moment où un esclave affranchi, Jean-Dominique Toussaint-Louverture en prit la tête (8). D’une famille originaire de l’actuel Bénin, Toussaint-Louverture était né esclave en 1743 près de Cap-Français, au nord de Saint-Domingue. Eduqué par un affranchi, sachant lire et écrire, connaissant des rudiments de médecine, il avait lui-même été lui-même affranchi avant la Révolution. Son objectif était l’indépendance de Saint-Domingue avec un pouvoir noir, quitte à adopter pour y parvenir une tactique sinueuse. D’abord allié aux Espagnols, en 1793, il passa du côté français l’année suivante. Le Directoire le nomma général de brigade (1795) puis de division (1796), lui laissant même le commandement de l’armée de Saint-Domingue après le départ de son chef, Laveaux. Il confisqua alors les plantations abandonnées et les confia à ses lieutenants, créant une nouvelle élite issue de l’esclavage. Tant et si bien que, fin 1797, il était maître de la partie française de l’île. Après s’être un temps rapproché des Anglais et avoir profité de la reprise du commerce, il rompit ce nouvel accord, tout en tentant de se défaire des derniers représentants de la France. Sonthonax fut contraint au départ. Hédouville, envoyé sur place pour tenter de le raisonner, fut repoussé par les armes, en octobre 1798. Pour finir, l’armée des métis du général Rigaud fut écrasée par les troupes de Louverture lors d’une campagne qui fit de nombreuses victimes et fut marquée par des centaines d’exécutions sommaires. À l’avènement du Consulat, le général noir contrôlait toute la partie française de Saint-Domingue et regardait à présent vers la partie espagnole cédée à la France par le traité de Bâle de 1795 mais toujours contrôlée par Madrid.

Les colonies françaises n’étaient pas seulement menacées de l’intérieur. La faiblesse de la marine française et les luttes politiques nationales avaient fait la part belle aux Anglais et, pendant quelques mois, aux Espagnols. Si bien qu’au 18 brumaire, on peut dire que les guerres révolutionnaires étaient devenues une guerre « mondiale », en ce sens qu’elles se déroulaient pratiquement sur toute la planète. L’Angleterre occupait partiellement l’empire colonial français. Aux Antilles, elle était à la Martinique, Tobago, Sainte-Lucie et aux Saintes. Aux Indes, elle avait repris les cinq comptoirs, de même que Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord. En revanche, après diverses péripéties, la France avait conservé le contrôle de l’île de France, de la Réunion, de Saint-Louis du Sénégal, de la Guyane, de la Guadeloupe (perdue puis reprise) et, au moins nominalement, de Saint-Domingue, puisque Toussaint-Louverture se réclamait du gouvernement de Paris.

Le « lobby » colonial au pouvoir à Paris

Le pouvoir consulaire s’empara de la question coloniale dès son avènement, ce qui constituait sans doute le moyen d’offrir un « retour sur investissements » rapide à quelques hommes d’affaires ayant soutenu le coup d’État. L’article 91 de la Constitution de l’an VIII stipulait que « le régime des colonies françaises [serait] déterminé par des lois spéciales ». Cela signifiait que l’unité administrative entre la France et ses colonies, chère au Directoire, était rompue. Le 25 décembre 1799, les consuls adressèrent une proclamation aux « citoyens de Saint-Domingue », preuve que c’est le sort de cette île qui les inquiétait le plus. S’ils confirmaient l’abolition de l’esclavage, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun lançaient aussi une sorte d’avertissement à Toussaint-Louverture dont les engagements successifs auprès de « puissances ennemies » n’avaient pas été oubliés :

« Citoyens, une constitution qui n’a pu se soutenir contre des violations multipliées est remplacée par un nouveau pacte destiné à affermir la liberté. L’article 91 porte que les colonies françaises seront régies par des lois spéciales. Cette disposition dérive de la nature des choses et de la différence des climats. Les habitants des colonies françaises situées en Amérique, en Asie, en Afrique ne peuvent être gouvernés par la même loi. La différence des habitudes, des moeurs, des intérêts, la diversité du sol, des cultures, des productions exigent des modifications diverses […]. Les consuls de la République, en vous annonçant le nouveau pacte social, vous déclarent que les principes sacrés de la liberté et l’égalité des noirs n’éprouveront jamais parmi vous d’atteinte ni de modification. S’il est dans la colonie de Saint-Domingue des hommes malintentionnés, s’il en est qui conservent des relations avec les puissances ennemies, braves noirs, souvenez-vous que le peuple français seul reconnaît votre liberté et l’égalité de vos droits (9). »

Pour porter à Saint-Domingue cette proclamation qui confirmait l’abolition de l’esclavage, Bonaparte désigna trois commissaires : le général Michel, le colonel Vincent (ancien de la colonie, très lié à Louverture) et le mulâtre Raimond (abolitionniste convaincu qui avait déjà rempli des fonctions de commissaire du Directoire de 1796 à 1798). Leur mission consistait à rétablir l’autorité de la métropole, avec l’accord de Toussaint-Louverture et en collaboration avec le dernier représentant réel du pouvoir central sur place, Roume Saint-Laurent.

Pour Bonaparte, la question centrale en matière coloniale n’était pas celle de l’esclavage. Comme bien des hommes de son temps, il était, au fond, indifférent aux aspects humains du problème. La persistance de l’esclavage dans les possessions de l’océan Indien (où la loi de pluviôse an II n’était jamais entrée en application) ne le gênait pas plus que son abolition aux Antilles : seule l’intéressait l’influence du statut des noirs sur la prospérité. Par ailleurs, dans la guerre contre l’Angleterre, les colonies étaient un point stratégique, à une époque où les flottes se poursuivaient à travers les océans et où les vaisseaux français devaient bénéficier de havres sûrs pour relâcher. Le Premier Consul exprima ces idées au Conseil d’État, le 16 août 1800, parlant encore de Saint-Domingue :

« La question n’est pas de savoir s’il est bon d’abolir l’esclavage […]. Je suis convaincu que cette île serait aux Anglais, si les nègres ne nous étaient attachés par l’intérêt de leur liberté. Ils feront moins de sucre, peut-être ; mais ils le feront pour nous, et ils nous serviront, au besoin, de soldats. Si nous avons une sucrerie de moins, nous aurons de plus une citadelle occupée par des soldats amis […]. Ainsi, je parlerai de liberté dans la partie libre de Saint-Domingue ; je confirmerai l’esclavage à l’île de France, même dans la partie esclave de Saint-Domingue [NDA : celle occupée par les Espagnols] ; me réservant d’adoucir et de limiter l’esclavage, là où je le maintiendrai ; de rétablir l’ordre et d’introduire la discipline, là où je maintiendrai la liberté (10). »

Et tandis qu’il dépêchait des commissaires auprès de Toussaint-Louverture, le Premier Consul ordonna l’envoi d’une armée de 4 000 hommes à Saint-Domingue. Une flottille sous les ordres du contre-amiral Lacrosse se prépara à appareiller de Brest. Mais le mauvais temps et la présence de la marine anglaise conduisirent à l’annulation de l’opération.

Dans l’entourage consulaire, on débattait autour de la question coloniale. Si la Société des Amis des Noirs et celle de l’hôtel de Massiac avaient été emportées par la Révolution, les intérêts qu’elles avaient défendus s’agitaient encore. Dans le camp des Amis des Noirs, l’amiral Truguet, ancien ministre du Directoire et un des conseillers maritimes de Bonaparte, militait pour le maintien du système de 1794. Selon lui, les bons républicains ne devaient même pas se poser de questions sur les bienfaits de l’abolition. Dans plusieurs notes au Premier Consul, il fustigea ceux qui, dans l’océan Indien, continuaient à se livrer à la traite et à asservir d’autres hommes. Il défendit Toussaint-Louverture et, plus tard, s’opposa à l’expédition confiée au général Leclerc. Mais Truguet était de plus en plus seul dans l’entourage consulaire. Ses deux principaux appuis, Grégoire et Volney, avaient, comme idéologues, pris le chemin de la disgrâce, rejoignant les rangs de plus en plus épais des « Brumairiens mécontents » (Roederer).

Le « lobby (11) colonial » avait pratiquement le champ libre. Dans les jours qui avaient suivi Brumaire, Cambacérès, alors ministre de la Justice, et Forfait, ministre de la Marine et des Colonies, avaient commandé aux bureaux de la place de la Concorde un projet d’arrêté assouplissant le décret du 16 pluviôse an II. Il n’était certes pas question de revenir sur l’abolition, mais simplement de permettre d’ « importer » dans les colonies des hommes non libres de pays où l’esclavage subsistait, après quoi on leur accorderait, moyennant un dur labeur, un statut progressif pouvant aller, après plusieurs années, jusqu’à la citoyenneté.

Sur le dossier de Saint-Domingue aussi on s’agitait. Les colons pétitionnaient. Deux anciens conventionnels de l’île, le blanc Dufaÿ et le noir Belley, soutenus par l’influent amiral Ganteaume, opinaient pour une intervention armée. Forfait réunissait des groupes de travail qui étaient en réalité des groupes de pression. Sollicités par le Premier Consul, l’ex-conventionnel Serres et l’ex-constituant Monneron proposèrent un rétablissement pur et simple de l’esclavage dans toutes les colonies. Barbé-Marbois, dernier intendant de Saint-Domingue sous l’Ancien Régime, appuyait ses anciens administrés blancs dans toutes leurs prétentions. Cambacérès, jadis très lié aux hommes d’affaires profitant du commerce colonial, en rajoutait. Talleyrand, quant à lui, voulait le retour à une exploitation des colonies copiée sur l’Exclusif de l’Ancien Régime (12).

Le « lobby colonial » remporta son premier succès dans le traitement des affaires de l’océan Indien. La situation y était inverse de celle de Saint-Domingue. Là, depuis 1794, les colons refusaient d’appliquer le décret de la Convention et c’étaient eux qui avaient des velléités d’indépendance. Poussés par Forfait, hostile par principe au « parti de la prétendue philanthropie (13) », les consuls admirent que le statu quo était la meilleure solution aux Mascareignes (Réunion, île de France et Seychelles). Le soutien des maîtres blancs leur importait plus que les aspects philosophiques de la question de l’esclavage. La corvette L’Aurore apporta la nouvelle dans les îles concernées, en octobre 1800. Elle allait être confirmée à de multiples reprises par tous les envoyés de la métropole, jusqu’à rassurer pleinement les colons. Après la paix d’Amiens, des transports de joie accueillirent la confirmation que tout resterait en l’état et que le Premier Consul n’avait pas l’intention d’imposer la législation révolutionnaire.

La rupture avec Toussaint-Louverture

Fin avril 1800, Michel, Vincent et Raimond accostèrent à Saint-Domingue et remirent à Toussaint-Louverture la proclamation du 25 décembre 1799 accompagnée des documents le confirmant comme commandant en chef de l’île. Le général eut de longs entretiens en tête-à-tête avec les envoyés du Premier Consul. Constatant la grande tension qui régnait dans l’île, ces derniers conclurent toutefois à l’impossibilité de rétablir en peu de temps l’autorité de la République. La guerre contre l’armée « métisse » de Rigaud – ce dernier fut évacué et dirigé vers la France – était à peine terminée et ses traces dans les esprits loin d’être effacées. Les blancs s’étaient ralliés à Louverture, par la force des choses plus que par conviction. Les noirs refusaient toute autorité aux fonctionnaires issus de la métropole. Contrairement à Michel et consorts, Roume de Saint-Laurent continuait pour sa part à considérer Toussaint-Louverture comme le meilleur rempart contre le massacre des blancs, menace que l’entourage du général brandissait en toute occasion pour faire plier ses interlocuteurs. Dans la partie espagnole de l’île, les opposants à Louverture fomentaient des troubles, si bien que le général envisageait de plus en plus ouvertement de s’emparer de ces territoires et d’unifier la Grande Ile… ce qui n’eût été, au pied de la lettre, qu’appliquer le traité de Bâle de 1795. De leur côté, les émissaires de Bonaparte voulaient éviter une telle issue et, en tout cas, la concentration des pouvoirs entre les mains du général.

Toussaint-Louverture –que l’on aurait tort de croire angélique et seulement mu par des sentiments généreux- connaissait ces enjeux. Il avait eu vent des préparatifs de l’expédition Lacrosse, mais savait aussi que tant que la France et l’Angleterre resteraient en guerre, il serait très difficile de le remplacer. Son objectif fut donc de prendre un avantage décisif pendant la durée des hostilités. Pour cela, il continuait de confisquer une partie des recettes des plantations pour financer son budget, achetait des armes y compris dans les possessions anglaises voisines… tout en recevant plus que dignement les envoyés du Premier Consul pour ne rien leur concéder. Il commit cependant plusieurs erreurs, considérées par Bonaparte comme des provocations.

La première fut sans conséquences : refusant d’en faire son second, il provoqua le départ du général Michel. Celui-ci fut de retour en France en décembre 1800 et remit un rapport mesuré, trouvant des excuses à Louverture et suggérant même à Bonaparte de lui adresser une lettre personnelle, ce qui, pensait-il, achèverait de le rallier à la France (14) . Le plus grave était à venir. Le 4 novembre 1800, en effet, Forfait adressa une lettre sans équivoque à Toussaint-Louverture : « Le roi d’Espagne a fait part au Premier Consul des plaintes que lui ont portées les commandants de la partie espagnole de Saint-Domingue. Le gouvernement français me charge de vous faire connaître qu’il a été convenu entre les deux gouvernements que nous n’entrerions pas en possession de la partie espagnole de Saint-Domingue. L’intention du gouvernement français est donc que vous ayez tous les égards que doivent les agents de la République à ceux d’un prince qui est son plus fidèle allié (15). » L’ordre était clair. « L’agent de la République » ne pouvait s’y soustraire. On envisageait d’ailleurs le renforcement de son entourage. Une petite expédition se préparait, comprenant peu de troupes, mais quelques administrateurs supplémentaires : le préfet colonial Lequoy-Montgiraud pour préparer le statut de Saint-Domingue, le commissaire de justice Deperoux, le contre-amiral Combis pour prendre possession de la partie espagnole et le général Michel pour commander les troupes. Tous ces hommes, sauf Combis, devaient être placés sous les ordres de Toussaint-Louverture promu pour l’occasion « capitaine général de la partie française de Saint-Domingue » par lettre personnelle du Premier Consul signé le 4 mars 1801. Le même jour, Lequoy-Montgirarud reçut ses instructions : « Acquérir de l’influence sur Toussaint-Louverture, ne lui donner aucun ombrage, le guider et diriger ses efforts et son esprit pour le maintien de l’ordre, de la tranquillité et de l’agriculture (16) ».

Le 10 avril 1801, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la mer, Combis et Lequoy-Montgiraud furent informés que leur mission était suspendue. On venait d’apprendre à Paris que, quatre mois plus tôt, Toussaint-Louverture avait envahi et occupé la partie espagnole de Saint-Domingue, après avoir forcé – sous la menace d’un massacre généralisé des blancs – Roume de Saint-Laurent à lui en donner l’autorisation écrite. Puis Roume avait été mis aux arrêts et le nouveau maître de Saint-Domingue avait écrit à Bonaparte : « Quelles que soient les calomnies que mes ennemis aient lancées contre moi en vous écrivant, je m’abstiendrai de toute justification. » Poursuivant son but, Louverture avait annoncé qu’une commission allait travailler sur une constitution pour Saint-Domingue.

Les lettres de Bonaparte et Forfait qui devaient établir la nouvelle organisation de l’île furent annulées et, bientôt, Louverture fut rayé des cadres de l’armée. Le 4 mai, l’amiral Villaret-Joyeuse reçut l’ordre de se tenir prêt à appareiller de Brest en direction des côtes africaines d’abord puis des Antilles, avec mission d’endormir l’attention des généraux noirs avant de s’emparer d’eux et de les expédier vers la France. Environ 7 000 hommes furent mis à sa disposition. Dans le même temps, Forfait envoya un courrier – exempt de reproches – à Louverture, par lequel il demandait la libération de Roume. Celle-ci fut effective le 1er septembre suivant.

Depuis le début de juillet, la « constitution » de Saint-Domingue avait été adoptée : si elle réaffirmait l’appartenance de l’île à « l’empire français », elle faisait la part belle au « capitaine général », nommé gouverneur à vie et assisté d’une assemblée nommée par lui. Louverture chargea Vincent de la porter à Paris afin qu’elle fût ratifiée par les consuls. Son message se voulait rassurant : Saint-Domingue restait dans la sphère française et attachée aux principes de la Révolution (dont l’abolition de l’esclavage). En réalité, Toussaint-Louverture n’avait pas d’autre solution que le double jeu : d’un côté, il restait abolitionniste (dans un environnement qui ne l’était pas) et se proclamait français pour jouir de la position internationale de la métropole ; de l’autre, il demandait à Paris de lui laisser les mains libres.

Le choix de Bonaparte : la manière forte

Les nouvelles des Antilles firent basculer Bonaparte dans le camp des « durs ». La question était désormais passée sur le terrain du respect de son autorité. La perspective de la paix avec l’Angleterre le poussait à croire qu’il pourrait bientôt rétablir l’empire colonial tel qu’il était avant la guerre… et Saint-Domingue y occupait une place primordiale. Une semaine après la signature des préliminaires de paix avec Londres (octobre 1801), Decrès – qui venait de remplacer Forfait au ministère – reçut ses premières instructions concernant les colonies : maintien de la « liberté des nègres » à la Guadeloupe, envoi de renforts au Sénégal et à Maurice, départ de l’amiral Ganteaume pour les Indes afin de « monter le pavillon français ». Quant à Saint-Domingue, la manière forte avait été choisie : 12 000 puis, quelques jours plus tard, 20 000 hommes, sous les ordres du général Leclerc, seraient acheminés vers la Grande Île afin d’en reprendre le contrôle. Leclerc devait rétablir l’autorité de la métropole, conserver le régime d’abolition dans la partie française et l’esclavage dans la partie espagnole. Il devait en outre s’assurer des généraux noirs ou métis et les envoyer en France.

Bonaparte avertit Louverture de l’arrivée de Leclerc, nommé capitaine général de Saint-Domingue. Son courrier flattait le maître de l’île et lui promettait bien des choses pour l’avenir :

« Assistez de vos conseils, de votre influence et de vos talents le capitaine général. Que pouvez-vous désirez ? La liberté des Noirs ? Vous savez que, dans tous les pays où nous avons été, nous l’avons donnée aux peuples qui ne l’avaient pas. De la considération, des honneurs, de la fortune ? Ce n’est pas après les services que vous avez rendus, que vous pouvez rendre dans cette circonstance, avec les sentiments particuliers que nous avons pour vous, que vous devez être incertain sur votre considération, votre fortune et les honneurs qui vous attendent […]. Comptez sans réserve sur notre estime, et conduisez-vous comme doit le faire un des principaux citoyens de la plus grande nation du monde (17). »

Alors que les négociations d’Amiens commençaient, le Premier ministre britannique, Addington, fit savoir qu’il n’avait rien contre une expédition aux Antilles. Il considérait même que le rétablissement de l’ordre dans les colonies faisait partie des intérêts communs des deux nations. Les gouvernements de Paris et de Londres décidèrent donc de se tenir mutuellement informés de ce qui se passait ou se préparait (18). L’Angleterre n’avait pas le choix : ou elle laissait la métropole remettre de l’ordre dans sa colonie, ou la France proclamait partout la liberté des Noirs, s’en servait pour renforcer ses armées avec les nouveaux hommes libres et portait du même coup le désordre dans les possessions britanniques où les revendications des Noirs ne manqueraient pas de s’exprimer. En dépit de l’intervention auprès du Premier Consul d’anciens Amis des Noirs, dont Volney et le colonel Vincent, rentré de Saint-Domingue à la demande de Toussaint-Louverture pour plaider sa cause, l’expédition Leclerc quitta Brest le 14 décembre 1801.

Leclerc ne comptait pas prendre Saint-Domingue à l’abordage. Même si Toussaint-Louverture avait fermé les yeux sur quelques massacres d’Européens et confisqué les plantations, n’avait-t-il pas aussi proclamé sa soumission au gouvernement consulaire et son admiration pour Bonaparte ? Sur le plan militaire d’ailleurs, le beau-frère de Bonaparte n’avait aucun intérêt à rechercher le combat : Louverture disposait de forces supérieures en nombre, avec ses 20 000 hommes de troupes régulières auxquels s’étaient joints autant de volontaires en armes. Leclerc décida donc de diviser ses forces pour qu’elles puissent débarquer pacifiquement en plusieurs points de l’île. Cette stratégie avait l’intérêt d’obliger Louverture à faire face à plusieurs « fronts », au cas où il faudrait se battre. Ces précautions allaient se révéler payantes.

Le 29 janvier 1802, l’expédition venue de la métropole arriva en vue de Cap-Français. Elle fut accueillie à coups de canon. Le général noir Christophe, qui commandait la place, refusa de laisser débarquer les troupes qui durent de gagner la terre ferme dans des conditions inconfortables à l’ouest du grand port. Ce n’est que le 7 février que le nouveau capitaine général put entrer dans Cap-Français incendiée par Christophe avant son repli. Port-au-Prince et Santo Domingo (capitale de la partie espagnole) s’étaient respectivement soumises aux généraux Boudet et Kerversau deux jours plus tôt. Fort-Dauphin était tombé entre les mains du général Rochambeau, le 4. En quelques jours, le corps expéditionnaire s’installa solidement dans la quasi-totalité de Saint-Domingue. Leclerc écrivit à Toussaint-Louverture pour lui demander de venir le rejoindre pour « l’éclairer ». N’obtenant aucune réponse, il mit le général noir « hors la loi », le 17 février 1802. Une semaine plus tard, Rochambeau surprit Louverture à la Ravine-à-Couleuvres, tandis que le fort de la Crête-à-Pierrot tombait entre les mains des Français. Les restes de l’armée louverturienne gagnèrent les montagnes de l’Ouest et s’y retranchèrent. Les insurgés comptaient désormais sur plusieurs facteurs pour venir à bout de Leclerc : la guérilla, la terre brûlée et les ravages que la fièvre jaune commençait à causer dans les rangs des continentaux (environ 2 000 morts dans les trois premiers mois de l’expédition).

Après deux mois de ce régime guerrier usant mais dont chaque affrontement lui était défavorable, Louverture fut obligé de se soumettre, le 6 mai 1802. Comme si rien ne s’était passé, Leclerc accepta que les généraux insurgés reprennent leur ancien commandement, tandis que leur chef se retirerait dans une de ses plantations. Le capitaine général, affaibli par les pertes que lui avaient infligées les maladies et les combats, ne pouvait exiger le désarmement de « l’armée coloniale ». Cependant, s’étant rapproché des officiers noirs, il profita de leurs dissensions pour se débarrasser de Louverture sans provoquer de troubles. Le 7 juin, il le fit arrêter. Transféré sur un vaisseau de la flotte, le prisonnier prit la direction de la France. Il y arriva le 12 juillet. Deux semaines plus tard, un arrêté consulaire le destitua de son grade de général de division et ordonna son internement au fort de Joux, près de Pontarlier. Interrogé par le général Caffarelli, il refusa de reconnaître avoir comploté contre la République et adressa une supplique à Bonaparte. Le Premier Consul ne répondit pas. Mal chauffé, mal nourri, soumis à un régime carcéral sévère, Jean-Dominique Toussaint-Louverture mourut le 7 avril 1803, dans l’indifférence générale (19).

Répression en Guadeloupe

Conquise par les Anglais en mars 1794, la Guadeloupe avait été reprise quelques mois plus tard par les troupes françaises. Après le coup d’État de Brumaire, trois représentants du gouvernement avaient été dépêchés sur l’île. L’administration fut épurée tandis que l’armée coloniale, largement composée d’esclaves et de « libres de couleur », maintenait l’ordre sans difficulté. Les consuls nommèrent de nouveaux administrateurs au printemps 1801 : le contre-amiral Lacrosse devint capitaine général, le conseiller d’État Lescallier préfet colonial et le magistrat Coster commissaire de justice (20). Ils ne surent que mettre le feu aux poudres : non application des lois révolutionnaires, levée d’un impôt forcé, arrestation de personnalités. Le 21 octobre 1801, à l’annonce d’une nouvelle vague d’arrestations, Port-la-Liberté (Pointe-à-Pitre) se souleva. Les cultivateurs et les soldats noirs prirent le contrôle de la ville. Lacrosse fut arrêté et embarqué, avec Lescallier et Coster, pour l’île anglaise de la Dominique. Le général Pélage, un mulâtre originaire de la Martinique, fut élu chef de l’armée.

L’armée de Leclerc avait quitté Brest en direction de Saint-Domingue depuis quelques jours seulement lorsque la nouvelle des troubles en Guadeloupe parvint à Paris. Le 7 janvier 1802, une seconde expédition vers les Antilles fut décidée. Elle serait plus légère : 3 600 soldats suffiraient. On les plaça sous les ordres du général Richepance. Le 5 mai 1801, lorsque l’escadre française arriva en vue de Pointe-à-Pitre, rien n’annonçait une reprise en main difficile. Un peloton d’honneur présenta les armes à Richepance lorsqu’il débarqua et Pélage l’invita à passer en revue l’armée coloniale. Seul le « général » Delgrès et environ 150 déserteurs manquaient à l’appel : ils avaient rejoint Basse-Terre d’où Delgrès appela à la « levée en masse » qui lui permit finalement de disposer d’à peine plus de 1 000 combattants. Richepance décida qu’il fallait réduire cette « rébellion », rembarqua avec ses troupes et se dirigea vers la côte ouest de la Guadeloupe. L’opération militaire fut menée avec une brutalité que même ses lieutenants fustigèrent dans leurs rapports. Du 10 au 28 mai 1802, la bataille fit rage. Au total, Richepance perdit environ 40 % de son effectif, soit au combat, soit de maladie, et dut une partie de son succès au ralliement de Pélage et 600 soldats noirs de l’armée coloniale qui participèrent donc à la répression qui donc, sans que cela diminue sa dureté, ne fut pas une affaire raciale (21). Quant aux insurgés, ceux qui ne périrent pas au combat furent présentés à une commission militaire habilitée à juger les « crimes de la révolte » : elle prononça deux cent cinquante condamnations à mort. Encerclé au Matouba, Delgrès se fit sauter avec environ trois cents de ses compagnons. L’affaire guadeloupéenne n’était pas terminée pour autant. Plusieurs foyers de résistance subsistèrent pendant quelques mois. Une insurrection à Sainte-Anne fut sauvagement réprimée : une centaine d’exécutions capitales pour lesquelles Lacrosse (redevenu capitaine général après la « libération ») remit au goût du jour le supplice de la roue et du bûcher ! Pendant plusieurs mois, des massacres de grande ampleur furent organisés qui firent plusieurs milliers de morts dans la population noire. L’esclavage fut rétabli par simple arrêté du capitaine général et environ 5000 Noirs furent expulsés de l’île pour être placés dans d’autres colonies. Richepance ne saurait porter seul la responsabilité de cet épisode sombre de la politique coloniale de la France consulaire, et pour cause : il mourut des fièvres, le 3 septembre 1802. Le contre-amiral Lacrosse acheva la répression. Bonaparte ne donna aucun ordre de massacre, ni ne sut même ce qui s’était réellement passé. Toutes les mesures terribles mises en oeuvre le furent par des généraux qui, de toute façon, n’auraient jamais pu attendre les ordres de Paris qui auraient mis des mois à leur parvenir. Cela étant, il n’allait pas non plus désavouer ses subordonnés : pour lui, l’opération de la Guadeloupe ressortissait du retour de l’ordre aux colonies.

Le 8 mai 1803, un nouveau capitaine général, Ernouf, fut nommé en Guadeloupe. Il allait parvenir à ramener le calme et la paix civile jusqu’à la prise de l’île par les Anglais, en janvier 1810.

Le rétablissement de l’esclavage

Sur le plan moral, vis-à-vis de l’opinion « éclairée » de son époque, la politique coloniale du Consulat fut marquée par le rétablissement de l’esclavage. Le régime décréta ici un regrettable retour en arrière. Le « lobby colonial » avait réussi à emporter la conviction du Premier Consul et obtenu une série de mesures rétrogrades… dont les événements allaient l’empêcher de profiter. Il n’en demeure pas moins que l’humanisme révolutionnaire ne sortit pas vainqueur de la lutte, plus par indifférence du Premier Consul à l’égard de la « question noire » que par un racisme plus prononcé que celui de la moyenne de ses contemporains. Il est vrai que les défenseurs des idées les plus généreuses étaient les idéologues dont – pour d’autres motifs que leurs sentiments abolitionnistes – le Premier Consul mettait un soin tout particulier à se débarrasser. Leur poids fut nul, tandis que les arguments de la bourgeoise alliée du pouvoir jouèrent à plein, dans l’indifférence quasi générale de l’opinion.

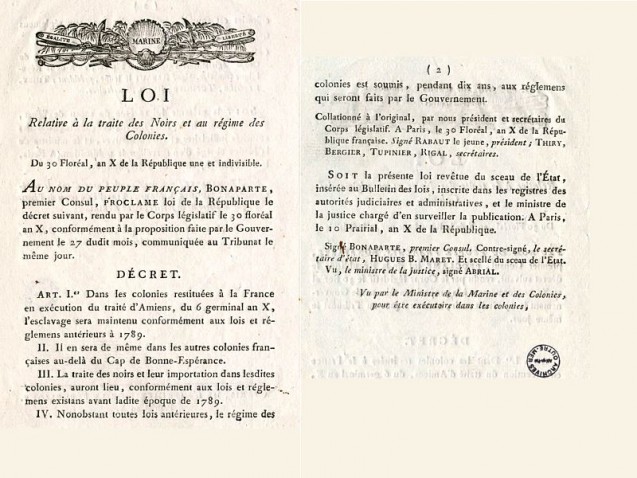

La victoire des héritiers de l’hôtel de Massiac fut consacrée par les quatre articles de la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802) (22) (lire le texte de la loi ici). Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens (soit la Martinique et ses dépendances antillaises) et celles de l’océan Indien, l’esclavage était « maintenu » (sic), conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. La traite des Noirs et leur « importation dans lesdites colonies » étaient rétablies : disons tout de même que cette mesure fut sans grand effet en raison de la reprise de la guerre avec l’Angleterre ; on estime que 20 000 individus furent victimes de la traite sous le Consulat et l’Empire, à comparer au million d’esclaves transporté au XVIIIe siècle et aux 60 000 autres devant subir le même sort après la chute de Napoléon. Ce dernier finit d’ailleurs par abolir la traite, au moment des Cent-Jours. Ainsi, pendant tout l’épisode, c’est bien l’Angleterre qui eut le monopole de la traite dans le monde (23). On oublie parfois que la flotte de ravitaillement de Nelson à Trafalgar poursuivit son chemin vers l’Afrique afin de se livrer au commerce triangulaire.

La loi stipulait que le régime des colonies était soumis pendant dix ans aux règlements faits par le seul gouvernement, sans intervention du Législatif. Dans ses premiers articles, la loi ne faisait que confirmer une situation de fait que l’abolition de 1794 n’avait pas permis de modifier. On remarquera que l’esclavage n’était pas formellement « rétabli » à Saint-Domingue et en Guadeloupe où le texte de la Convention avait été si bien appliqué qu’il avait abouti, par conquêtes successives, à la mise en place de pouvoirs noirs ou, en tout cas, à l’intégration de nombreux hommes de couleur dans les administrations et l’armée. Cependant, dès juillet 1802, Richepance rétablit l’esclavage en Guadeloupe, ce qui contribua à mettre le feu aux poudres sur l’île. Quant à Saint-Domingue, Bonaparte écrivit à Decrès qu’il ne fallait pas penser y abroger les textes de 1794 « avant quelque temps », ce qui montre que le Premier Consul entendait étendre les principes de la loi du 20 mai 1802 à l’ensemble des colonies françaises.

Le retour à l’Ancien Régime dans les possessions françaises d’outre-mer fut accentué par plusieurs textes postérieurs : maintien des tribunaux « existant avant 1789 » en en changeant la dénomination (loi du 18 juin 1802), remise en vigueur d’un arrêté du conseil de 1783 organisant l’Exclusif (arrêté du 23 juin 1802), interdiction aux gens de couleur de pénétrer sur le territoire de la métropole sans une autorisation expresse (arrêté du 30 juin 1802). Selon une enquête de 1808, il y avait entre 1 500 et 2 000 Noirs en France, la moitié séjournant dans la région de Bordeaux. Aucun d’entre eux n’était esclave, contrairement à ce qui se passait dans les rares colonies conservées par la France.

La fin de l’affaire de Saint-Domingue

L’affaire de Saint-Domingue ne s’acheva pas avec le départ de Toussaint-Louverture. Au début d’août 1802 arriva dans l’île la nouvelle du rétablissement général de l’esclavage dans les colonies. Déjà affolés par les informations venues de Guadeloupe, les Noirs – qui n’avaient pas été désarmés – se révoltèrent. Les anciens lieutenants de Louverture prirent la tête du mouvement. La spirale de violence reprit, au grand désappointement de Leclerc, déprimé par les ravages faits par la maladie dans ses unités, qui écrivait note sur note à Paris pour regretter les décisions prises concernant le sort des noirs. Pour rétablir le calme, il leur avait promis la liberté à plusieurs reprises. On l’obligeait désormais à aller contre ses principes et à revenir sur sa parole. Ses réticences épistolaires ne l’empêchèrent pas néanmoins de conduire la répression. Le beau-frère de Bonaparte ne fut toutefois pas directement à l’origine du pire : atteint à son tour par la fièvre jaune, il succomba, le 2 novembre 1802. Rochambeau lui succéda.

À côté de Rochambeau, « son prédécesseur faisait figure d’ange de bonté (24) ». Il se lança dans la bataille avec une sorte de rage. Tortures, dressage de chiens spécialisés dans la chasse aux Noirs, noyades collectives et exécutions sommaires marquèrent son commandement, sans que la situation militaire s’améliorât. Au contraire, les généraux noirs remportèrent des succès aux conséquences d’autant plus désastreuses que les effectifs des continentaux continuaient à fondre. Bientôt, les Blancs autochtones commencèrent à abandonner le capitaine général dont le zèle allait finir par leur ôter tout espoir de se maintenir à Saint-Domingue. Au printemps de 1803, Rochambeau ne tenait plus qu’une partie de la Grande Île. La reprise de la guerre avec l’Angleterre allait mettre fin à la piteuse aventure de Saint-Domingue, « une grande sottise de ma part », devait dire plus tard l’empereur (25).

Une fois l’Empire proclamé, Napoléon voulut reprendre pied à Saint-Domingue. La métropole conservait encore le contrôle de la partie espagnole et on pensait s’en servir comme base de départ à la reconquête. À ce moment, cependant, la situation sur l’île avait évolué : l’indépendance d’Haïti (nouveau nom de la partie française de Saint-Domingue) avait été proclamée le 1er janvier 1804. Elle était alors gouvernée par le général Jean-Jacques Dessalines qui, le 8 octobre suivant, s’était fait proclamer… empereur, sous le nom de Jacques 1er.

Dessalines était un ancien esclave, né en Afrique vers 1750. Il avait été nommé général par Toussaint-Louverture lors de la première révolte d’Haïti. Il avait aussi pris part à la guerre contre les métis du sud de l’île, en 1800, moment où il avait montré ses qualités militaires autant que sa cruauté en ordonnant ses premiers massacres de prisonniers. Après la soumission de Toussaint-Louverture, il s’était un temps rallié aux Français avant de conduire la deuxième phase de la révolte, contre Leclerc et Rochambeau. Ayant réussi à unifier les différentes factions noires, il avait imposé la capitulation à l’armée française décimée par la maladie, avant de se faire proclamer empereur. Il préparait désormais la conquête de la partie « espagnole » de Saint-Domingue, alors placée sous le commandement du général Ferrand. Avant cela, du 16 au 25 mars 1804, il procéda au massacre des colons qu’a raconté Thomas Madiou, le premier historien d’Haïti :

« À dix heures du soir du 16 mars, l’égorgement commença sur plusieurs points de la ville à la fois. Des pelotons de soldats guidés par des hommes armés de poignards appartenant à la marine, au commerce, à l’administration, pénétrèrent dans les maisons des Blancs et les égorgèrent. Des hurlements affreux remplirent la ville […]. Le massacre continua jusqu’à la pointe du jour. Alors les tueurs se reposèrent. Vers les huit heures, ils recommencèrent le carnage. Les Blancs qui n’avaient pas succombé dans la nuit furent arrêtés, conduits hors de la ville et sacrifiés à la Croix des Martyrs […]. Des enfants armés de sabres assassinaient les Blancs qu’ils rencontraient dans les rues. Ces malheureux, déjà terrifiés, se laissaient tuer sans opposer aucune résistance […]. Le lendemain, le gouverneur Dessalines parcourut la ville dont les galeries étaient teintées de sang [.. ;]. Cependant, [il] accorda la vie à plusieurs Blancs, médecins, chirurgiens, pharmaciens et chapeliers dont on pouvait avoir besoin (26) ».

À la mi 1805, l’offensive de Dessalines sur l’ancienne partie espagnole de Saint-Domingue fut repoussée. Jacques 1er mit dès lors sous l’éteignoir ses rêves de conquête et se tourna vers l’administration de son « empire ». Après avoir organisé le massacre des Blancs, il s’en prit aux métis puis aux petits agriculteurs qu’il ne rendit que rarement propriétaires, préférant les salarier au service de ses amis nantis de plus vastes domaines. Perdant peu à peu le soutien des forces vives d’Haïti, c’est un empereur affaibli qui dut faire face à la révolte des métis du sud, menée par trois anciens fidèles, les généraux Christophe (futur roi), Guérin et Pétion (futur président de la République). Le 17 octobre 1806, la carrière de Jacques 1er s’acheva au combat du Pont-Rouge, lorsqu’il fut tué d’un coup de fusil. La république fut proclamée et Alexandre Pétion fut élu président, poste qu’il allait occuper jusqu’en 1818, faisant face avec bonheur à la sécession de Christophe (devenu le roi Henri 1er) dans le nord et dont le « royaume » allait s’effondrer avec le suicide, le 8 octobre 1820, de ce curieux personnage qui allait tout de même introduire le code civil et l’éducation gratuite dans ses domaines.

Face à Jacques 1er comme face à Pétion, Napoléon ne resta pas inerte. Pour reprendre Saint-Domingue, il tenta de s’appuyer sur les Etats-Unis. Ceux-ci se montrèrent ouverts puisqu’à deux reprises, le Congrès vota des lois interdisant le commerce entre marchands américains et ressortissantes de la partie occidentale de Saint-Domingue. Mais ce blocus fut totalement inefficace. Les marchands américains ne respectèrent pas l’embargo. Pis, ce furent les commerçants anglais qui tirèrent finalement leur épingle du jeu, s’installant sans opposition à Port-au-Prince et d’autres ports du pays. Ce n’est qu’à partir de 1807, lorsque Jefferson instaura l’embargo sur les produits et le commerce de tous les belligérants européens que l’étau finit par se resserrer.

Quant aux opérations militaires au départ de la partie orientale, elles s’avérèrent impossible aux Français, faute d’effectifs suffisants. Installé à Santo-Domingo, le général Ferrand ne disposait que de 2 000 hommes environ, fort occupés au demeurant à tenir le pays dont ils voulaient rassurer la population blanche, presque exclusivement de souche espagnole. Le général tenta bien de faire venir des renforts de Cuba ou de Floride (où de nombreux vaincus de 1803 s’étaient repliés), mais il dut convenir que l’opération ne serait d’aucun rapport en termes d’effectifs ou de capacité opérationnelle. Il perdit presque tout espoir lorsque l’amiral anglais Duckworth détruisit l’escadre de secours française de Lessiègues (trois vaisseaux sur cinq envoyés par le fond et seulement 500 soldats débarqués), en rade de Santo-Domingo, le 6 février 1806. Enfin, les opérations clandestines qu’il fomenta –dont un projet d’enlèvement de Jacques 1er- ne donnèrent pas plus de résultat.

L’autorité de Ferrand se réduisit comme une peau de chagrin à partir de l’arrivée de la nouvelle du renversement des Bourbons de Madrid et de leur remplacement par Joseph Bonaparte. La population espagnole se souleva. C’est en tentant de mater une de ces émeutes que Ferrand trouva la mort, le 8 novembre 1808. Le général Barquier lui succéda et constata que, faute de renforts, il ne pourrait rien faire de mieux que son prédécesseur. Il s’enferma dans Santo-Domingo, abandonnant le terrain aux révoltés espagnols et aux envahisseurs noirs venus de la partie occidentale. Il dut capituler, le 7 juillet 1809. « Cette brave garnison s’est défendue bien des années, et si l’on y avait envoyé un vaisseau, deux frégates et six cents hommes, on aurait sauvé cette importante colonie », devrait regretter (mais un peu tard) Napoléon (27). Il voyait juste : la chute de Santo-Domingo, comme la perte d’Haïti, étaient imputables à la faiblesse des moyens maritimes de l’Empire.

Ainsi, le bilan colonial du Consulat aux Antilles fut rien moins que catastrophique. Il constitue un retour en arrière sur le plan territorial comme du point de vue moral. À la fin du Consulat, la France avait moins de colonies qu’en 1799 et elle avait renoncé aux principes généraux initiés par la Convention, rentrant dans le rang des nations esclavagistes ordinaires. À ces deux échecs s’ajoute un désastre humain : les inutiles – eu égard à leur résultat – campagnes coloniales firent plusieurs dizaines de milliers de victimes, dans les combats, les massacres perpétrés de part et d’autre ou tuées par la maladie. Quant à Haïti, elle avait commencé à conquérir son indépendance, parachevée sous l’Empire, mais malheureusement marquée par une confusion des méthodes et des objectifs, situation qui s’est à bien des égards perpétuée depuis. Malheur regrettable mais, hélas, permanent dans l’histoire de la libération des peuples.

Ce texte fait partie des Études publiées dans le volume 3 (1800-1802) de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, (sortie en avril 2006) éditée par la Fondation Napoléon et les éditions Fayard.

Publication sur napoleon.org avec l’aimable autorisation des éditions Fayard.

=> voir la vidéo sur le rétablissement de l’esclavage dans les colonies © Fondation Napoléon-2019